厚い氷の層に覆われた小さい衛星“エンケラドス”。

土星の衛星エンケラドスは、2005年の探査機“カッシーニ”による観測以来、注目され続けている天体です。

それは、エンケラドスの南極付近には間欠泉があり、水のプルーム(水柱)が時々宇宙空間へと放出されているからです。

観測で得られた数々の証拠は、エンケラドスの内部が潮汐力によって加熱されて融けていて、表面を覆う分厚い氷の下に液体の海が存在するという強力な証拠を示していました。

興味深いことに海水に含まれているのは、水、塩、シリカ(二酸化ケイ素)、炭素を含む単純な化合物。

そう、これらは生命の材料になり得る物質なんですねー

すると、思いがけないプルームの様子が明らかになったんですねー

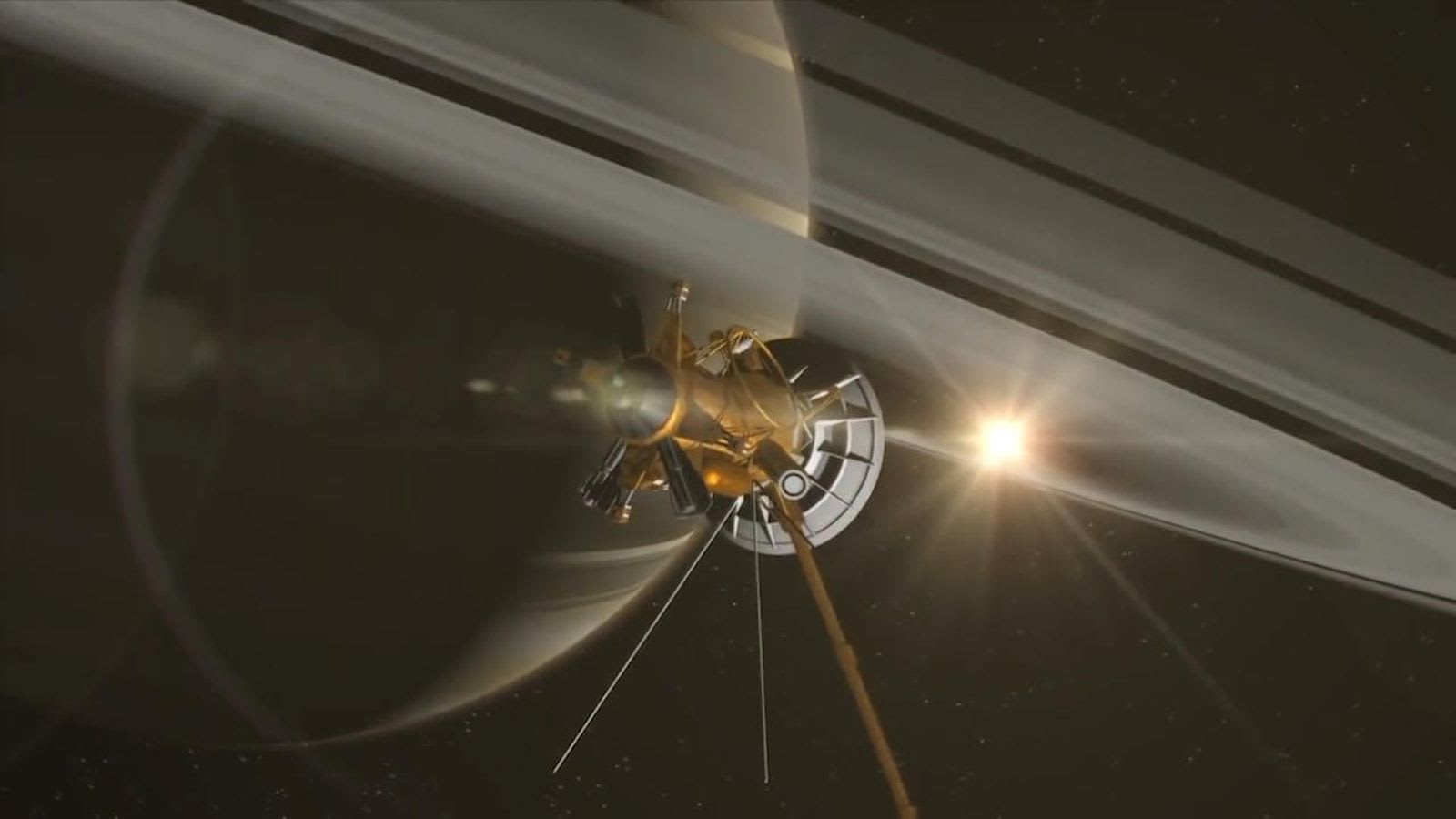

この画像の左上に配置されているのは、土星探査機“カッシーニ”が撮影した土星の衛星エンケラドスの姿。

背景の青い画像は、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外線分光器“NIRSpec”で、2022年11月9日に観測されたエンケラドス周辺の様子です。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の画像におけるエンケラドスの位置は、赤色の四角で示されています。

このジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の画像には、噴出したプルームがエンケラドスを要として扇形に広がっていく様子がとらえられていました。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を運用するアメリカの宇宙望遠鏡科学研究所(STScI)によると、プルームはエンケラドス自身の直径の20倍を超える1万キロ以上にわたって噴出していることが、今回の観測で明らかになったそうです。

噴出する水の量は、オリンピックサイズのプールを2~3時間程度で満たせる毎秒300リットルと推定されています。

E環を構成する物質はエンケラドスが供給源になっていることが知られていて、エンケラドスは幅が広く希薄なE環の中を公転しています。

このトーラスは、土星を約33時間周期で公転するエンケラドスから噴出した水が、エンケラドスの通過後も滞留し続けることで形成されているとみられています。

別の表現をすれば、トーラスはエンケラドスが土星を公転しながら噴霧した水でできているとも言えます。

宇宙望遠鏡科学研究所によると、トーラスとして残っているのはエンケラドスから噴出した水のうちの約30%。

残りの約70%は、トーラスを脱出して土星系の他の場所へ供給されていくとみられています。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡によるエンケラドスの観測は今後も継続される予定なので、外核の厚さや地下海の深さなどを調査する将来のミッションに貴重な情報をもたらしてくれるはずです。

こちらの記事もどうぞ

土星の衛星エンケラドスは、2005年の探査機“カッシーニ”による観測以来、注目され続けている天体です。

それは、エンケラドスの南極付近には間欠泉があり、水のプルーム(水柱)が時々宇宙空間へと放出されているからです。

観測で得られた数々の証拠は、エンケラドスの内部が潮汐力によって加熱されて融けていて、表面を覆う分厚い氷の下に液体の海が存在するという強力な証拠を示していました。

興味深いことに海水に含まれているのは、水、塩、シリカ(二酸化ケイ素)、炭素を含む単純な化合物。

そう、これらは生命の材料になり得る物質なんですねー

|

| 土星探査機“カッシーニ”の挟角カメラで2005年7月14日に撮影されたエンケラドス。紫外線・可視光線・赤外線のフィルターを使用して取得したデータを元に作成されている。(Credit: NASA/JPL/Space Science Institute) |

エンケラドスの20倍以上もの大きさがあるプルーム

今回の研究では、NASAのゴダード宇宙飛行センターのGeronimo Villanuevaさんたちの研究チームが、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を用いて土星の衛星エンケラドスを観測。すると、思いがけないプルームの様子が明らかになったんですねー

|

| ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外線分光器“NIRSpec”で観測した土星の衛星エンケラドスのプルーム(背景)と、土星探査機“カッシーニ”で撮影されたエンケラドスの姿(左上)。(Credit: Image: NASA, ESA, CSA, Geronimo Villanueva (NASA-GSFC); Image Processing; Alyssa Pagan (STScI)) |

背景の青い画像は、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外線分光器“NIRSpec”で、2022年11月9日に観測されたエンケラドス周辺の様子です。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の画像におけるエンケラドスの位置は、赤色の四角で示されています。

このジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の画像には、噴出したプルームがエンケラドスを要として扇形に広がっていく様子がとらえられていました。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を運用するアメリカの宇宙望遠鏡科学研究所(STScI)によると、プルームはエンケラドス自身の直径の20倍を超える1万キロ以上にわたって噴出していることが、今回の観測で明らかになったそうです。

噴出する水の量は、オリンピックサイズのプールを2~3時間程度で満たせる毎秒300リットルと推定されています。

|

| 土星を取り囲む水のトーラスの位置とスペクトルのデータを示した図。(Credit: Science: Geronimo Villanueva (NASA-GSFC); Illustration: NASA, ESA, CSA, STScI, Leah Hustak (STScI)) |

エンケラドスが土星を公転しながら噴霧した水

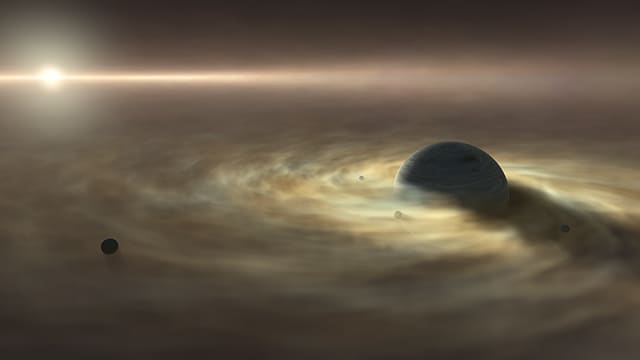

また、エンケラドスから噴出した水は、土星の環の一部であるE環と同じ位置でリング状のトーラス(ドーナツ形をした厚い構造)を形作るように分布していることも、今回の観測で判明したそうです。E環を構成する物質はエンケラドスが供給源になっていることが知られていて、エンケラドスは幅が広く希薄なE環の中を公転しています。

このトーラスは、土星を約33時間周期で公転するエンケラドスから噴出した水が、エンケラドスの通過後も滞留し続けることで形成されているとみられています。

別の表現をすれば、トーラスはエンケラドスが土星を公転しながら噴霧した水でできているとも言えます。

宇宙望遠鏡科学研究所によると、トーラスとして残っているのはエンケラドスから噴出した水のうちの約30%。

残りの約70%は、トーラスを脱出して土星系の他の場所へ供給されていくとみられています。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡によるエンケラドスの観測は今後も継続される予定なので、外核の厚さや地下海の深さなどを調査する将来のミッションに貴重な情報をもたらしてくれるはずです。

|

| 土星の影に入った土星探査機“カッシーニ”が撮影した土星本体と環。一番外側で淡く青白い光を放っているのがE環で、エンケラドスも左側に小さく写っている。(Credit: NASA/JPL-Caltech/SSI) |

こちらの記事もどうぞ