銀河の中心でまばゆく輝く、超大質量ブラックホールに物質が落ち込む過程で生み出される莫大なエネルギーによって輝く天体“クエーサー”は、どのようにしてできたでしょうか?

このことは、現代天文学における大きな謎の一つになっています。

今回の研究では、すばる望遠鏡の大規模サーベイ“すばるHSC戦略枠観測プログラム(HSC-SSP)”から、クエーサーの前身であるチリで覆われた銀河“ドッグ”を大量に発見。

そのうちの8天体は、まさにチリを吹き飛ばしてクエーサーになろうとしている天体“ブルドッグ”であることを突き止めています。

さらに研究チームでは、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が見つけた遠方にある極めて赤い天体種族が、クエーサーになる直前のアウトフロー段階にいる“ブルドッグ”のような天体であることを明らかにしました。

“ブルドッグ”のような稀な天体の発見は、“HSC-SSP”によって初めて可能になったものです。

“HSC-SSP”で得られた知見があってこそ、研究チームはジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の最新データに、いち早く適切な解析と解釈をすることができたそうです。

クエーサーはどのようにして誕生するのか

ほとんどの銀河の中心には、太陽の10万倍から10億倍の質量を持つ超大質量ブラックホールが存在すると考えられています。

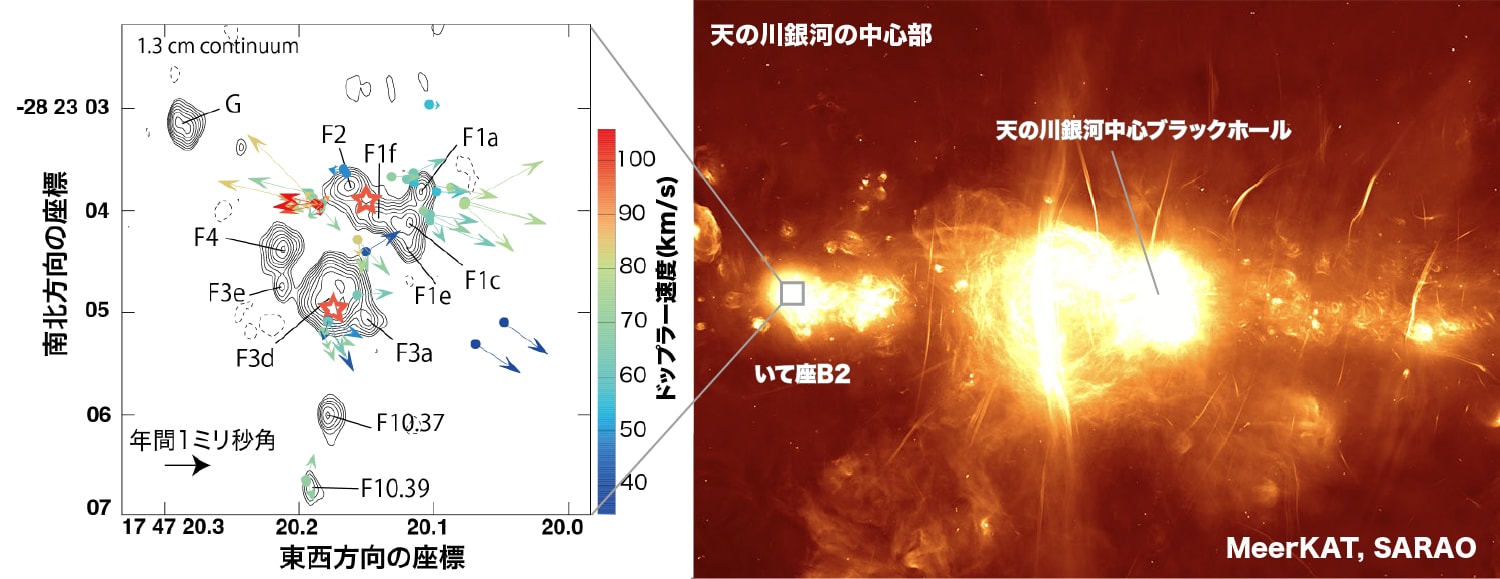

私たちの天の川銀河の中心にも、太陽の400万倍の質量を持つ超大質量ブラックホール“いて座A*(エースター)”が存在しています。

では、これら超大質量ブラックホールは、どのようにしてできたのでしょうか?

このことは、銀河の成長・進化を理解する上でも重要な問題で、現代天文学の大きな謎の一つと言えるんですねー

超大質量ブラックホールの作られ方を調べるために、宇宙年代を遡る遠方宇宙が観測されています。

そこでは、超大質量ブラックホールが周囲の物質を飲み込んで輝く“クエーサー”の存在が明らかになってきました。

クエーサーは例えるなら、宇宙の“超高エネルギー発電所”のようなものです。

宿主の銀河を凌駕する明るさで、100億光年もの距離を超えて観測できます。

それでは、クエーサーはどのようにして誕生するのでしょうか?

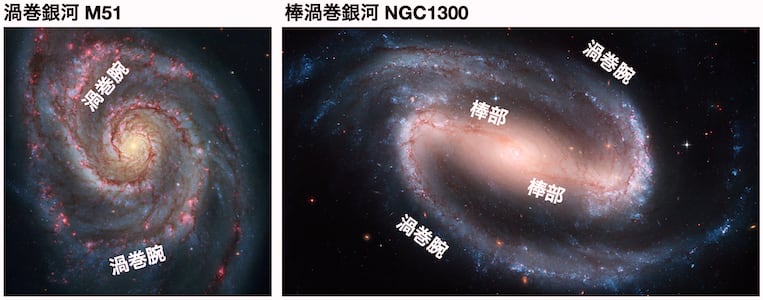

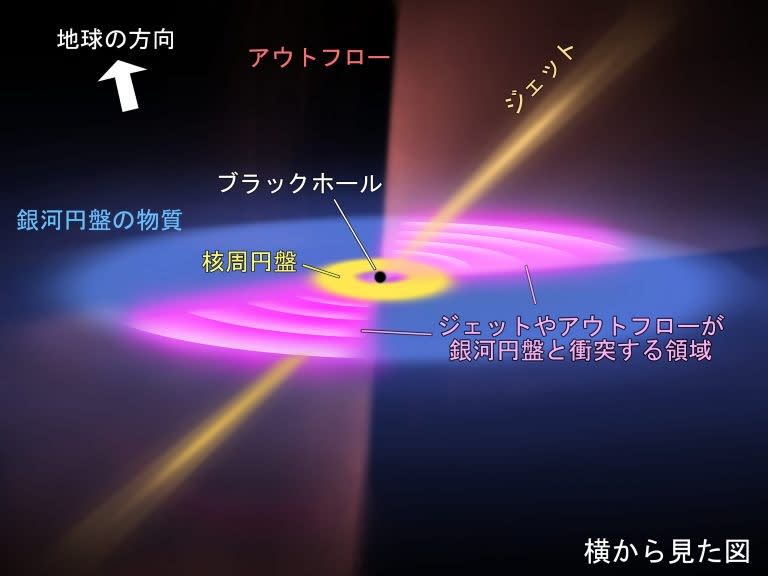

理論的な予想の一つとして、“ガスを多く持つ銀河同士の合体が引き金になる”というシナリオがあります。(図2)

そこで起こると予想されているクエーサー形成の段階は以下の5つです。

1.ガスを多く持つ銀河同士の合体

2.チリに覆われた爆発的な星形成

3.チリに覆われたクエーサー

4.チリを吹き飛ばすアウトフロー

5.明るく輝くクエーサー

このシナリオを検証するための観測が必要なんですが、チリに覆われている段階は可視光では極めて暗いので、クエーサーの前段階にあたる天体の発見は極めて困難でした。

すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ“HSC”

近年、クエーサーの前段階を効率的に探すために“可視光で暗く中間赤外線で明るい天体”に着目する手法が提案され、図2-3に相当する天体が見つかってきました。

チリに覆われたこれらの銀河は“ドッグ(DOG; Dust-obscured galaxy)”と呼ばれます。

でも、限られた探査領域では、アウトフローと呼ばれる外向きの物質の流れによってチリが吹き飛ばされている、クエーサーになる直前の段階(図2-4)に相当する天体は見つかりませんでした。

この状況を変えたのが、すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ“HSC(Hyper Suprime-cam)”でした。

青い光の超過を持つ“ブルドッグ”

今回の研究では、“すばるHSC戦略枠観測プログラム(HSC-SSP)”による可視光データと、NASAの赤外線天文衛星“WISE”の中間赤外線データを用いることで、100億光年から110億光年彼方の宇宙で571天体もの“ドッグ”を発見しています。

この膨大なサンプルによって、初めてアウトフロー段階にある天体の探査が可能になりました。

探査にあたり、研究チームが着目したのは“可視光で青い”というクエーサーの特徴でした。

チリに覆われている“ドッグ”は、これまでは単に赤い天体だと考えられていました。

でも、クエーサーに進化している途中であれば青く光り始めているかもしれないと考えた訳です。

これにより、研究チームでは、青い光の超過を持つ“ドッグ”探しを実施。

その結果、青く光っている8天体の“ドッグ”を見つけ、“ブルドッグ(BluDOG; Blue-excess DOG)”と名付けています。

研究では、すばる望遠鏡の微光天体分光撮像装置“FOCAS”などを用いて、“ブルドッグ”の分光観測を実施。

その結果分かったのは、“ブルドッグ”がクエーサーによく似たスペクトルを持つこと、外向きにガスが流れ出していると考えられることでした。

この特徴は、まさにガスや塵を吹き飛ばしながらクエーサーへと進化している段階に相当していました。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が見つけた“ブルドッグ”

2022年から観測を開始したジェームズウェッブ宇宙望遠鏡は、より遠方の暗い天体を次々に見つけています。

その中に、120億光年から130億光年彼方の宇宙で見つかった極めて赤い天体種族“ERO; Extremely Red Objects”ありました。

“ERO”は巨大ブラックホールの特徴を示し、クエーサーの誕生と深い関係がある、新しい天体種族ではないかと注目が集まっていました。

“ERO”と“ブルドッグ”のスペクトルが、よく似ていることにいち早く気付いた研究チームは、両天体を詳しく比較。

その結果、“ERO”は“ブルドッグ”と同様に、クエーサーになる直前のアウトフロー段階にある天体だと結論付けています。

つまり、“ERO”は宇宙の夜明けの時代に存在した“ブルドッグ”だったという訳です。

可視光線で非常に暗く個数密度が低い“ドッグ”は、“HSC-SSP”だからこそ発見できた天体と言えます。

2014年から始まった“ドッグ”探査が、“ブルドッグ”の発見、そしてジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が見つけた“ERO”との類似性の発見へと繋がりました。

“HSC-SSP”のデータで得られた知見があってこそ、日本の研究チームがジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の最新データに、いち早く適切な解析と解釈をすることができたと言えます。

“ERO”と“ブルドッグ”には異なる点も見つかっています。

アウトフローの起こりやすさや規模が両者で異なる可能性が考えられますが、詳しいことはまだ分かっていません。

今後、サンプルの統計数を増やしたり、詳細な分光観測を行うことで、これらの疑問を解決していき、クエーサー誕生の仕組みを明らかにするそうです。

こちらの記事もどうぞ

このことは、現代天文学における大きな謎の一つになっています。

今回の研究では、すばる望遠鏡の大規模サーベイ“すばるHSC戦略枠観測プログラム(HSC-SSP)”から、クエーサーの前身であるチリで覆われた銀河“ドッグ”を大量に発見。

そのうちの8天体は、まさにチリを吹き飛ばしてクエーサーになろうとしている天体“ブルドッグ”であることを突き止めています。

さらに研究チームでは、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が見つけた遠方にある極めて赤い天体種族が、クエーサーになる直前のアウトフロー段階にいる“ブルドッグ”のような天体であることを明らかにしました。

“ブルドッグ”のような稀な天体の発見は、“HSC-SSP”によって初めて可能になったものです。

“HSC-SSP”で得られた知見があってこそ、研究チームはジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の最新データに、いち早く適切な解析と解釈をすることができたそうです。

この研究は、信州大学と国立天文台などの研究者からなるチームが進めています。

|

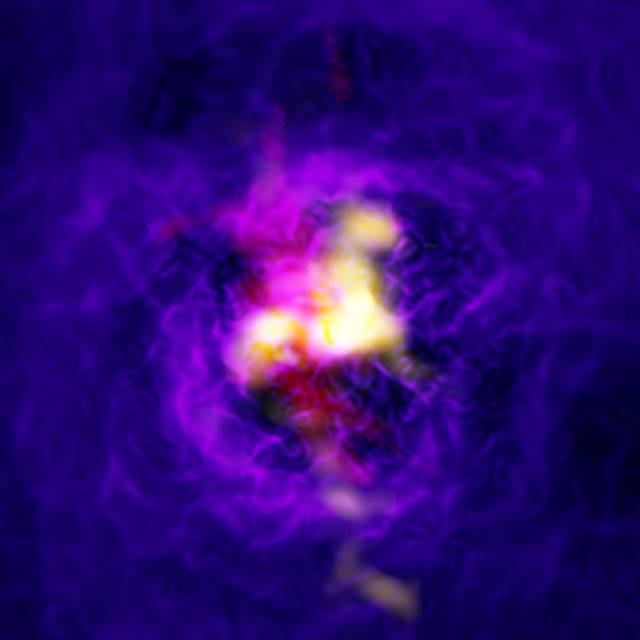

| 図1.すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ“HSC”で撮影された“ブルドッグ”(中央)。g(緑)、r(赤)、i(赤外)のフィルターで撮影された画像を、それぞれ青、緑、赤の疑似カラーで表した画像。“ブルドッグ”に青い光の超過があることが分かる。(Credit: NAOJ / HSC Collaboration) |

クエーサーはどのようにして誕生するのか

ほとんどの銀河の中心には、太陽の10万倍から10億倍の質量を持つ超大質量ブラックホールが存在すると考えられています。

私たちの天の川銀河の中心にも、太陽の400万倍の質量を持つ超大質量ブラックホール“いて座A*(エースター)”が存在しています。

では、これら超大質量ブラックホールは、どのようにしてできたのでしょうか?

このことは、銀河の成長・進化を理解する上でも重要な問題で、現代天文学の大きな謎の一つと言えるんですねー

超大質量ブラックホールの作られ方を調べるために、宇宙年代を遡る遠方宇宙が観測されています。

そこでは、超大質量ブラックホールが周囲の物質を飲み込んで輝く“クエーサー”の存在が明らかになってきました。

クエーサーは例えるなら、宇宙の“超高エネルギー発電所”のようなものです。

宿主の銀河を凌駕する明るさで、100億光年もの距離を超えて観測できます。

それでは、クエーサーはどのようにして誕生するのでしょうか?

理論的な予想の一つとして、“ガスを多く持つ銀河同士の合体が引き金になる”というシナリオがあります。(図2)

そこで起こると予想されているクエーサー形成の段階は以下の5つです。

1.ガスを多く持つ銀河同士の合体

2.チリに覆われた爆発的な星形成

3.チリに覆われたクエーサー

4.チリを吹き飛ばすアウトフロー

5.明るく輝くクエーサー

|

| 図2.クエーサーの進化に対する理論的な予想シナリオ。(Credit: 登口ら) |

すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ“HSC”

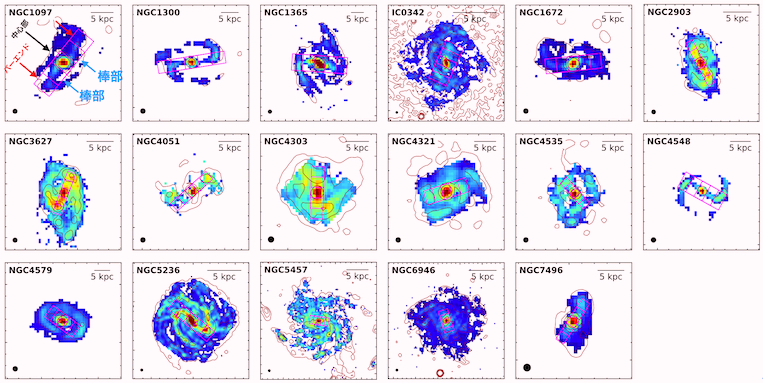

近年、クエーサーの前段階を効率的に探すために“可視光で暗く中間赤外線で明るい天体”に着目する手法が提案され、図2-3に相当する天体が見つかってきました。

チリに覆われたこれらの銀河は“ドッグ(DOG; Dust-obscured galaxy)”と呼ばれます。

でも、限られた探査領域では、アウトフローと呼ばれる外向きの物質の流れによってチリが吹き飛ばされている、クエーサーになる直前の段階(図2-4)に相当する天体は見つかりませんでした。

この状況を変えたのが、すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ“HSC(Hyper Suprime-cam)”でした。

青い光の超過を持つ“ブルドッグ”

今回の研究では、“すばるHSC戦略枠観測プログラム(HSC-SSP)”による可視光データと、NASAの赤外線天文衛星“WISE”の中間赤外線データを用いることで、100億光年から110億光年彼方の宇宙で571天体もの“ドッグ”を発見しています。

この膨大なサンプルによって、初めてアウトフロー段階にある天体の探査が可能になりました。

探査にあたり、研究チームが着目したのは“可視光で青い”というクエーサーの特徴でした。

チリに覆われている“ドッグ”は、これまでは単に赤い天体だと考えられていました。

でも、クエーサーに進化している途中であれば青く光り始めているかもしれないと考えた訳です。

これにより、研究チームでは、青い光の超過を持つ“ドッグ”探しを実施。

その結果、青く光っている8天体の“ドッグ”を見つけ、“ブルドッグ(BluDOG; Blue-excess DOG)”と名付けています。

研究では、すばる望遠鏡の微光天体分光撮像装置“FOCAS”などを用いて、“ブルドッグ”の分光観測を実施。

その結果分かったのは、“ブルドッグ”がクエーサーによく似たスペクトルを持つこと、外向きにガスが流れ出していると考えられることでした。

この特徴は、まさにガスや塵を吹き飛ばしながらクエーサーへと進化している段階に相当していました。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が見つけた“ブルドッグ”

2022年から観測を開始したジェームズウェッブ宇宙望遠鏡は、より遠方の暗い天体を次々に見つけています。

その中に、120億光年から130億光年彼方の宇宙で見つかった極めて赤い天体種族“ERO; Extremely Red Objects”ありました。

“ERO”は巨大ブラックホールの特徴を示し、クエーサーの誕生と深い関係がある、新しい天体種族ではないかと注目が集まっていました。

“ERO”と“ブルドッグ”のスペクトルが、よく似ていることにいち早く気付いた研究チームは、両天体を詳しく比較。

その結果、“ERO”は“ブルドッグ”と同様に、クエーサーになる直前のアウトフロー段階にある天体だと結論付けています。

つまり、“ERO”は宇宙の夜明けの時代に存在した“ブルドッグ”だったという訳です。

可視光線で非常に暗く個数密度が低い“ドッグ”は、“HSC-SSP”だからこそ発見できた天体と言えます。

2014年から始まった“ドッグ”探査が、“ブルドッグ”の発見、そしてジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が見つけた“ERO”との類似性の発見へと繋がりました。

“HSC-SSP”のデータで得られた知見があってこそ、日本の研究チームがジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の最新データに、いち早く適切な解析と解釈をすることができたと言えます。

“ERO”と“ブルドッグ”には異なる点も見つかっています。

アウトフローの起こりやすさや規模が両者で異なる可能性が考えられますが、詳しいことはまだ分かっていません。

今後、サンプルの統計数を増やしたり、詳細な分光観測を行うことで、これらの疑問を解決していき、クエーサー誕生の仕組みを明らかにするそうです。

こちらの記事もどうぞ