今回の研究では、2017年から2021年にかけて宇宙マイクロ波背景放射(CMB)を観測したデータを用いて、宇宙マイクロ波背景放射が私たちに届くまでの間にどの程度、重力レンズ効果の影響を受けているかを解析しています。

その結果、全天の約4分の1にあたる天域をカバーするダークマターの分布図を新たに作成。

さらに、ダークマターの分布図から、宇宙の大規模構造の成長の過程や過去や最近の宇宙の膨張速度を見積もっています。

すると、アインシュタインの一般相対性理論の正しさを裏付ける結果になったんですねー

近年、指摘されていたのは、遠方宇宙の観測から求めたダークマターの分布が、標準的な宇宙論と矛盾すること。

今回の研究では、遠方銀河ではなく宇宙マイクロ波背景放射の観測から分布を調べると矛盾は起きないことを示したことになります。

宇宙マイクロ波背景放射の観測では、前景放射と呼ばれる測定誤差の原因になる成分を取り除かないと正確な観測ができません。

この前景放射成分を上手く取り除くうえで、並河 俊弥特任教授が新たに開発した解析手法が大きく貢献したそうです。

“ダークマター”は暗黒物質とも呼ばれ、銀河の性質を説明するために考案された仮設上の物質。

宇宙の全質量・エネルギーの約27%を占めていると考えられています。

ただ、ダークマターは質量をもっているものの、光をはじめとする電磁波と相互作用しないので、直接観測することはできません。

“重力レンズ効果”は、遠方の天体から放たれた光が手前に存在するダークマターの重力によって光路が曲げられることで、天体の像が歪んだり増光されて見える現象です。

ダークマターの分布を調べることで、ダークマターの性質のみならず、銀河同士をつないで網の目状に広がる“宇宙の大規模構造”がどのように成長してきたかなど、宇宙の成り立ちに迫ることができるんですねー

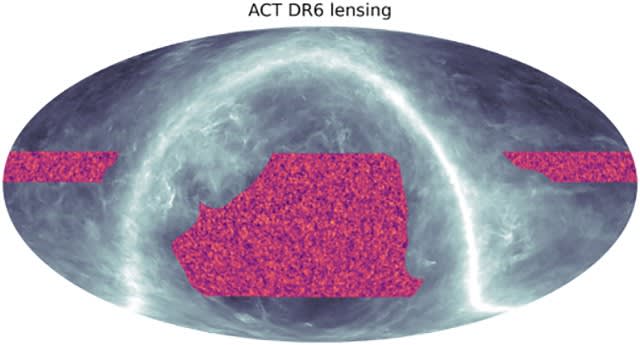

研究では、2017年から2021年にかけて宇宙マイクロ波背景放射を観測したデータを用いて、重力レンズ効果による宇宙マイクロ波背景放射の偏光パターンの歪を解析。

全天の約4分の1にあたる9,400平方度の天域をカバーするダークマターの分布図を作成しています。

そして、このダークマターの分布図から宇宙の大規模構造の成長の過程や最近の宇宙の膨張速度を見積もっています。

すると、アインシュタインの一般相対性理論に基づく宇宙の標準理論(標準宇宙論)の予言値と一致し、標準宇宙論の正しさを裏付ける結果が得られたんですねー

最近の研究の一部で指摘されていたのは“宇宙論の危機”と呼ばれるもの。

これは、標準宇宙論が破綻しているのではないかとの指摘でした。

でも、アタカマ宇宙論望遠鏡による最新結果が示していたのは、宇宙の進化の過程や膨張速度を標準宇宙論が上手く記述できていることでした。

ダークマター分布図の研究は、遠方の銀河や銀河団からの光を用いた観測からも行われています。

そこで、研究チームが考えたのは、“宇宙論の危機”は宇宙マイクロ波背景放射ではなく、遠方にある銀河や銀河団の光を観測に用いることに起因していること。

遠方の銀河や銀河団からの光、宇宙マイクロ波背景放射、それぞれのアプローチから、さらなる研究の進展が待たれることになります。

宇宙マイクロ波背景放射は、宇宙が誕生してわずか38万年の時代に発せられた宇宙最古の光で、宇宙の膨張にともなって波長が引き延ばされることで、現在はマイクロ波として観測することができます。

でも、宇宙マイクロ波背景放射が発せられた時代から現在の宇宙との間には、過去の様々な銀河や天体、宇宙空間を漂う星間ガスなどが存在していて、それらからはマイクロ波と非常に波長の近いミリ波が放出されてきました。

これらの放射は、宇宙マイクロ波背景放射が発せられた時代より私たちに対して、手前からやってくる放射なので“前景放射”と呼ばれています。

ただ、この前景放射は、宇宙マイクロ波背景放射の観測において測定誤差を生じる原因になってしまいます。

そう、これら“前景放射”の影響を正確に見積もって取り除かないと、正確な“背景放射”のデータは手に入らないんですねー

そこで、今回用いられたのは、東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(カブリIPMU)の並河俊弥さんが開発した“バイアスハードニング”と呼ばれる手法。

この手法を用いることにより、宇宙マイクロ波背景放射データに含まれる前景放射成分が効果的に取り除かれることになります。

アタカマ宇宙論望遠鏡の研究チームは、同じアタカマ砂漠で宇宙マイクロ波背景放射の観測を行っていたPOLARBEAR(ポーラーベア)のチームと一緒になって、次の宇宙マイクロ波背景放射観測プロジェクトである“Simons Observatory(サイモンズ オブサーバトリー)”の運用を2024年から開始しようとしています。

Simons Observatoryは、アタカマ宇宙論望遠鏡の約10倍の速度で宇宙マイクロ波背景放射の大規模観測を行うことができます。

そして、この宇宙マイクロ波背景放射の観測からは、多量のデータが取得されることになります。

この観測データから行われるのは、インフレーション理論の裏付けになる原始重力波の痕跡を探る研究や、今回のアタカマ宇宙論望遠鏡の成果のようにダークマターの分布図から宇宙の進化を探る研究です。

さらに、現在も謎に包まれているニュートリノ質量の絶対値とニュートリノが大規模構造の成長に与えた影響を明らかにする研究など、様々な研究が行われるようですよ。

こちらの記事もどうぞ

その結果、全天の約4分の1にあたる天域をカバーするダークマターの分布図を新たに作成。

さらに、ダークマターの分布図から、宇宙の大規模構造の成長の過程や過去や最近の宇宙の膨張速度を見積もっています。

すると、アインシュタインの一般相対性理論の正しさを裏付ける結果になったんですねー

近年、指摘されていたのは、遠方宇宙の観測から求めたダークマターの分布が、標準的な宇宙論と矛盾すること。

今回の研究では、遠方銀河ではなく宇宙マイクロ波背景放射の観測から分布を調べると矛盾は起きないことを示したことになります。

宇宙マイクロ波背景放射の観測では、前景放射と呼ばれる測定誤差の原因になる成分を取り除かないと正確な観測ができません。

この前景放射成分を上手く取り除くうえで、並河 俊弥特任教授が新たに開発した解析手法が大きく貢献したそうです。

この研究を進めているのは、東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)の並河 俊弥特任助教授が参加するアタカマ宇宙論望遠鏡(Atacama Cosmology Telescope; ACT)の国際共同研究グループです。

質量をもっているけど電磁波と相互作用しない物質

宇宙は正体不明の“ダークマター(26.8%)”と“ダークエネルギー(68.3%)”で満たされていて、身近な物質である“バリオン(陽子や中性子などの粒子で構成された普通の物質)”は、宇宙の中にわずか4.9%しか存在しないことが分かってきています。“ダークマター”は暗黒物質とも呼ばれ、銀河の性質を説明するために考案された仮設上の物質。

宇宙の全質量・エネルギーの約27%を占めていると考えられています。

ただ、ダークマターは質量をもっているものの、光をはじめとする電磁波と相互作用しないので、直接観測することはできません。

銀河を構成する星がバラバラにならず形をとどめている原因を、光を放射しない物質の重力効果に求めたのが“ダークマター説”の始まりになっている。

そこで、ダークマターの分布を推測するのに使われるのが“重力レンズ効果”です。“重力レンズ効果”は、遠方の天体から放たれた光が手前に存在するダークマターの重力によって光路が曲げられることで、天体の像が歪んだり増光されて見える現象です。

ダークマターの分布を調べることで、ダークマターの性質のみならず、銀河同士をつないで網の目状に広がる“宇宙の大規模構造”がどのように成長してきたかなど、宇宙の成り立ちに迫ることができるんですねー

宇宙の大規模構造は、100万光年以上という巨大なスケールで広がる銀河や物質から構成される泡状の構造。銀河がほとんど存在しない領域“ボイド”や、逆に銀河が多く集まる“フィラメント構造”など、銀河が偏って存在する構造のこと。宇宙初期の急加速膨張であるインフレーションの際に生じた密度ゆらぎがもとになり、さらにダークマターがその重力によって物質を集めるきっかけとなったことで成長していった構造と考えられている。

宇宙マイクロ波背景放射とダークマターの分布図

今回の研究を進めているのは、チリ北部に位置するアタカマ砂漠のセロ・トコ山頂近く5,190メートルで観測を行うアタカマ宇宙論望遠鏡(ACT)の国際共同研究チームです。研究では、2017年から2021年にかけて宇宙マイクロ波背景放射を観測したデータを用いて、重力レンズ効果による宇宙マイクロ波背景放射の偏光パターンの歪を解析。

全天の約4分の1にあたる9,400平方度の天域をカバーするダークマターの分布図を作成しています。

生まれたばかりの宇宙は、電子や陽子、ニュートリノが密集して飛び交う高温のスープのような場所で、電離した状態にあった。でも、宇宙が膨張し冷えるにしたがって、電子と陽子は結びつき電気的に中性な水素が作られる。この時代には、光を放つ天体はまだ生まれていなかったので“宇宙の暗黒時代”と呼ばれている。その後、宇宙で初めて生まれた星や銀河が放つ紫外線により水素が再び電離され、この現象を“宇宙の再電離”という。宇宙に広がっていた中性水素の“霧”が電離されて晴れたことにより、空間を通り抜けられるようになった“宇宙最初の光”が、現在の空に広がる“宇宙マイクロ波背景放射”として観測されている。

|

| アタカマ宇宙論望遠鏡(ACT)。中央に電波望遠鏡があり、周囲にある構造物は周囲からのミリ波を防ぐための覆いとして機能している。(Credit: Mark Devlin) |

すると、アインシュタインの一般相対性理論に基づく宇宙の標準理論(標準宇宙論)の予言値と一致し、標準宇宙論の正しさを裏付ける結果が得られたんですねー

最近の研究の一部で指摘されていたのは“宇宙論の危機”と呼ばれるもの。

これは、標準宇宙論が破綻しているのではないかとの指摘でした。

でも、アタカマ宇宙論望遠鏡による最新結果が示していたのは、宇宙の進化の過程や膨張速度を標準宇宙論が上手く記述できていることでした。

ダークマター分布図の研究は、遠方の銀河や銀河団からの光を用いた観測からも行われています。

そこで、研究チームが考えたのは、“宇宙論の危機”は宇宙マイクロ波背景放射ではなく、遠方にある銀河や銀河団の光を観測に用いることに起因していること。

遠方の銀河や銀河団からの光、宇宙マイクロ波背景放射、それぞれのアプローチから、さらなる研究の進展が待たれることになります。

宇宙マイクロ波背景放射の測定誤差を取り除く

今回の研究では、バイアスハードニングと呼ばれる新手法が大きな貢献を果たすことになります。宇宙マイクロ波背景放射は、宇宙が誕生してわずか38万年の時代に発せられた宇宙最古の光で、宇宙の膨張にともなって波長が引き延ばされることで、現在はマイクロ波として観測することができます。

でも、宇宙マイクロ波背景放射が発せられた時代から現在の宇宙との間には、過去の様々な銀河や天体、宇宙空間を漂う星間ガスなどが存在していて、それらからはマイクロ波と非常に波長の近いミリ波が放出されてきました。

これらの放射は、宇宙マイクロ波背景放射が発せられた時代より私たちに対して、手前からやってくる放射なので“前景放射”と呼ばれています。

ただ、この前景放射は、宇宙マイクロ波背景放射の観測において測定誤差を生じる原因になってしまいます。

そう、これら“前景放射”の影響を正確に見積もって取り除かないと、正確な“背景放射”のデータは手に入らないんですねー

そこで、今回用いられたのは、東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(カブリIPMU)の並河俊弥さんが開発した“バイアスハードニング”と呼ばれる手法。

この手法を用いることにより、宇宙マイクロ波背景放射データに含まれる前景放射成分が効果的に取り除かれることになります。

|

| 宇宙マイクロ波背景放射に基づく、新しいダークマターの分布図。オレンジ色はダークマターが多く、紫色はダークマターがほとんど存在しないことを示す。典型的な構造のサイズは数億光年。灰色と白は天文衛星“プランク”が観測した天の川銀河のダストからの光で、宇宙マイクロ波背景放射を妨げている領域を示す。(Credit: ACT Collaboration) |

次の宇宙マイクロ波背景放射観測プロジェクト

15年間運用されたアタカマ宇宙論望遠鏡ですが、2,022年9月に観測を停止ししています。アタカマ宇宙論望遠鏡の研究チームは、同じアタカマ砂漠で宇宙マイクロ波背景放射の観測を行っていたPOLARBEAR(ポーラーベア)のチームと一緒になって、次の宇宙マイクロ波背景放射観測プロジェクトである“Simons Observatory(サイモンズ オブサーバトリー)”の運用を2024年から開始しようとしています。

Simons Observatoryは、アタカマ宇宙論望遠鏡の約10倍の速度で宇宙マイクロ波背景放射の大規模観測を行うことができます。

そして、この宇宙マイクロ波背景放射の観測からは、多量のデータが取得されることになります。

この観測データから行われるのは、インフレーション理論の裏付けになる原始重力波の痕跡を探る研究や、今回のアタカマ宇宙論望遠鏡の成果のようにダークマターの分布図から宇宙の進化を探る研究です。

さらに、現在も謎に包まれているニュートリノ質量の絶対値とニュートリノが大規模構造の成長に与えた影響を明らかにする研究など、様々な研究が行われるようですよ。

2015年ノーベル物理学賞受賞者の梶田隆章さんによる1998年ニュートリノ振動の発見に代表されるように、ニュートリノには質量があることが分かっている。でも、ニュートリノ質量の絶対値については未だ謎に包まれたまま。岐阜県飛騨市神岡で行われているKamLANDのような二重ベータ崩壊の研究や、アタカマ宇宙論望遠鏡のような宇宙観測の結果からニュートリノ質量の絶対値を探る研究が続けられている。宇宙が冷えてくると、微小な質量をもったニュートリノも宇宙の大規模構造の成長に寄与したと考えられていて、大規模構造の成長過程を知るためにもニュートリノ質量の絶対値解明は重要になる。

こちらの記事もどうぞ

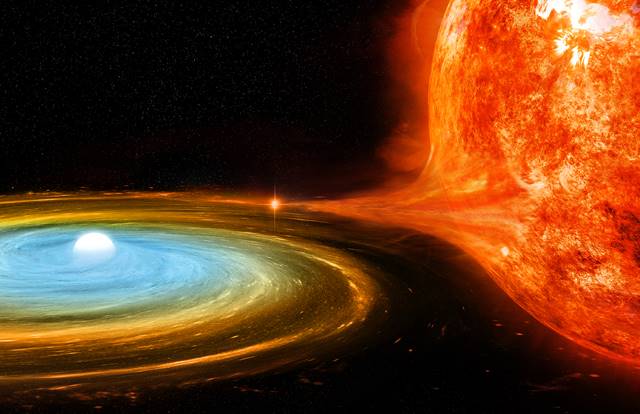

![[HP99]159は、伴星である恒星から流入したガスがX線を放出している。今回のスペクトル分析では、そのほとんどがヘリウムで構成されていることが分かり、ほぼ純粋なヘリウム燃焼が起きていることが分かった。(Credit: F. Bodensteiner/background image ESO)](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/1d/17/84e7183adaa33d25abe6f7cf33e5743d.jpg)