苗場山麓ジオパークのお勉強その9

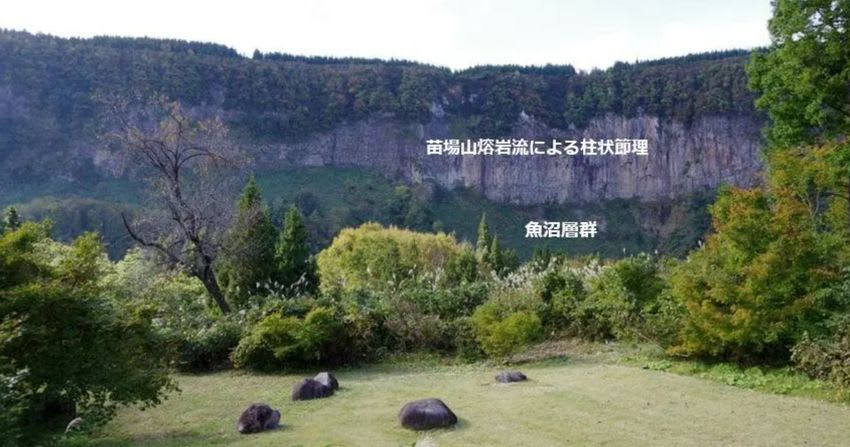

津南のダイナミックな段丘崖

「石落とし」

大嵓(おおくら、かと思っていたが、おおいわとも云うらしい。またの名を屏風岩とも?)

石落としの柱状節理は、苗場山熔岩流単独だが、大嵓は、下に鳥甲火山熔岩流と、上に苗場火山熔岩流の2段の柱状節理になっている。

間には、火山灰などが降り積もった谷上ローム層がはさまり、3段の紅葉になる。

間には、火山灰などが降り積もった谷上ローム層がはさまり、3段の紅葉になる。

色々調べたが、PC上では見つけられない。もう現地に行くしかない。

津南は、段丘桜が咲いたら行こうと思っていたのだが、気になりだしたら止まらない。

そうしたら。

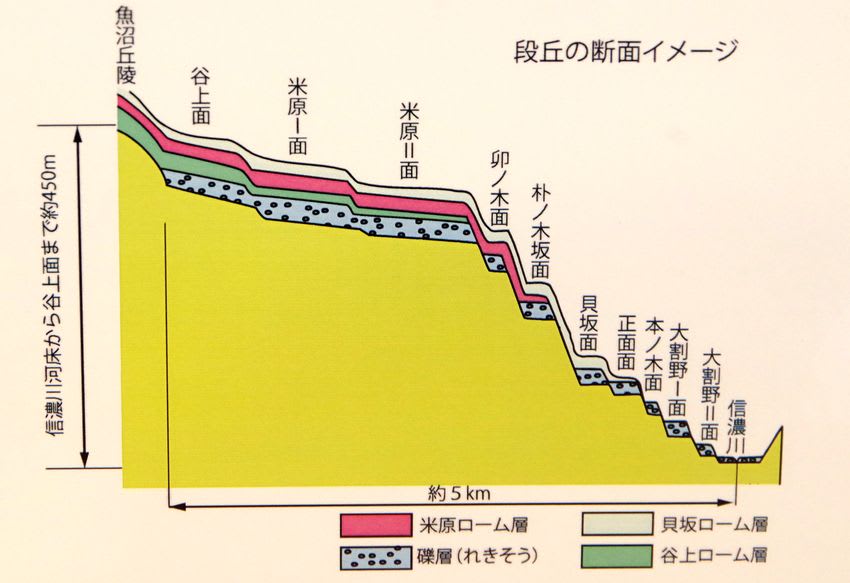

「津南町農と縄文の体験実習館なじょもん」で、素晴らしい図を見つけた。

谷上ローム層の上に、米原ローム層、さらにその上に貝坂ローム層。

では、米原ローム層が形成されたのはいつ頃か?

生成AIに訊いてみた。(信頼していいのか?)

「米原ローム層は約11万年前から7万年前にかけて形成されたものと考えられています。」

そして、これは「苗場山麓ジオパーク」に記載されているが、

鳥甲山の火山活動は、70万年前以前。苗場山の火山活動は50万年から30万年前で四期に渡った。

つまり、苗場山の熔岩流が流れた後に、米原ローム層と貝坂ローム層が形成された。

これで正解か?

2つの柱状節理の見た目の違い。

苗場山熔岩流

鳥甲山熔岩流

年代の古い鳥甲山熔岩流のほうが、風化が進んで、こうした違いができたのか?そもそも溶岩の性状が違うのか?またまた新たな疑問。また、行かなきゃ、「なじょもん」。

大量の写真を撮ってきて、ぜんぜん整理できないので、おいおい。

ちなみに、

段丘桜の見頃は来週??

大割野面上(たぶん)にある歴史民俗資料館隣の桜は満開。米原面上の段丘桜の開花はこれから。

続く。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます