今年は梅のなり年だそうですが、通常のなり年とは、桁が違うように思います。相当多い。そして実が大きい。

これまで、梅干し、たくさんの梅ジュース、そのほかいつもは作らないものを、今年はいろいろ試みる機会を頂きました。すべて貰い物か、うちの梅の木から採取しました。

一度目は失敗してちょっと焦がした梅肉エキス。工程は思ったより簡単なので、再度作りました。

まず、種と実を分けます。そして実だけをフードプロセッサーにかけます。ほんとはおろし金で下ろすといいのだそうですが、わたしは楽なほうで。粉々にくだいたら、さらしで漉して汁と粕を分けます。この果汁だけを煮詰めます。

最初はただの汁。それがだんだんだんトロっとしてきます。

どれくらいの時間煮詰めたか、おぼえていませんが、気が遠くなるほど、というほどではありませんでした。

トロッとしてきたら、目を離さないほうがいい。前はこのくらいのときタイマーをセットして火から離れたのですが、そのセットが長すぎた。それで今度はつききりでこうなるまでかき混ぜ続けました。

2キロの青梅で、できたのはたったこれだけ。梅干し一つ分です。鍋肌やヘラについているのがもったいないので、毎朝、じかに鍋にスプーンを入れてなめています。

こちらは梅ジャム。はじめて梅肉エキスを作ったとき、搾りかすに砂糖を入れて煮たらジャムができる、というので作ってみたら、梅の渋み?が抜けず、おいしくできませんでした。青梅で作るなら、何度かゆでこぼすとかしたほうがよかったようです。

それで今度は、完熟梅で作ってみました。大事を取って、一度ゆでこぼしました。そのあと重量を計って、重さの半分ほどの粗糖を投入。ブルーベリーやリンゴなどいつも作るジャムには、3割ほどの粗糖しか入れないのですが、それでは酸っぱすぎたので増量しました。

かき混ぜながら弱火で煮て、ジャムっぽくなってきたらざるで濾します。このとき、大雑把に漉した後、もう一度新しいざるに入れ、木べらでこするようにして種と実をほぐします。こうすると、わりによく種の周りの実がとれるのを発見しました。

このジャムで、先日はジャムサンドスコーンを、きのうはジャム入りパウンドケーキを作りました。甘酸っぱさが、この蒸し暑い陽気に心地よい。

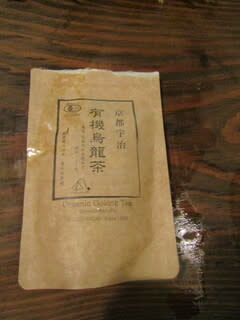

こちらは茶梅。友人に教わった、台湾の梅のお菓子。梅の4分の1ほどの塩を用意してまぶしつけ、数時間放置。そのあと、水でよく洗い流してから水けをしっかりふき取り、甜菜糖の氷砂糖と一緒に漬けました。1,2か月したら、ウーロン茶や紅茶、緑茶などの茶葉を入れ、またしばらくつけておくのだそうです。お茶の味が梅シロップにしっかり馴染んだら、食べ時らしい。たぶん、ジュースもおいしいのでしょう。

今年は梅味噌も作りました。以前作ったときは、火を入れていない味噌に砂糖を混ぜ、そこに梅を埋め込んで作りました。おいしかったのですが、存在を忘れてしまって、放置していたら、梅のえぐみが出てきて、食べづらいものになってしまいました。そこで今年は煮込み味噌にしました。梅と砂糖と味噌を一緒にしてしばらくおき、水気が出てきたら、火にかけて弱火で混ぜ続けます。梅の実の皮が破れ始めたら、木べらで突っつくようにしてさらにほぐします。砂糖の量は検索して見つけたレシピのほぼ半分近くにしました。

家には、梅干し用の甕は一つしかありません。その一つは、4キロ漬けたので使用中。ガラス瓶をつかおうか、ジップロックを使ってみようかと迷いましたが、はたと思い出したのは、この甕。昔どこかでもらって、ずっと家の中に放置してあったのですが、まず使うことはなかろうと思って数年前、庭先におきました。雨水をためて天水桶にしていたのですが、この甕なら、相当の量の梅干しが漬けられそうです。ずいぶん重いものなのですが、頑張ってきれいに洗い、消毒して梅漬けを。

こんなに大きい甕なのです。何とか追熟させた梅を4キロ入れたら、全体の5分の1くらいにしかなりませんでした。この上に、追熟できた梅からどんどん塩と一緒に入れていくことにしようと思います。

昨日も知人宅で大量にいただきました。完熟させた梅のジャムも、また作ろうと思います。青いのもけっこうあるから、また梅肉エキスも作りたい。茶梅ももう一瓶仕込もうかな。急に蒸し暑くなったので、なんだか体が弱ってきた気がするのですが、こんなうれしい年は、もう二度と来ないかもしれないと思うと、俄然やる気が出てきます。