昭和19年11月にできた陸軍省後援の国策映画。話には聞いていましたが、すごい映画です。

前半の主人公は笠智衆。父親の影響で軍人を志すも、病気で挫折して戦地に赴くことなく退役。家業の質屋を継ぐことを潔しとせず、廃業。妻が開いた荒物屋の奥で、「大日本史」を読む日々を送っています。

「皇国日本」に対する志が強すぎて、なかなか周囲とあいいれません。そんな彼を支えるのが田中絹代扮する妻。夫の口からしばしば出てくる軍人勅諭をいつも耳にして、自分も夫同様に国に仕える身とおもっています。彼女の口癖は、「息子は天子様からの預かりもの」。だからいざ出陣となったら、「天子様にお返しする」のだとことあるごとに口にします。そのために立派な息子に育て上げるのが母の務め。そのためには、夫よりも時には厳しく息子に当たります。

そんな彼女がいつのまにか主人公になります。もっとも、田中絹代が登場してからずっと、彼女の身のこなしや表情、口調の真に迫った演技は、他の役者たちと格段の差があり、目が離せません。彼女の演技をより際立たせるために、笠智衆のような棒読みの役者を配したのかとおもうくらい。

父親の頑固ぶりは、同じように愛国者である軍属の男(東野栄次郎)とも相容れません。東野扮する男のほうはまだ筋が通っていますが、笠智衆扮する父のほうはむちゃくちゃ。でも、それが称賛にあたいする態度として描かれています。その間を取り持つ形で存在する田中絹代なのですが、最後の場面で、一切が覆されます。彼女たちの息子が出征するシーンです。

はじめ、田中絹代は見送りを拒否します。掃除にいそしむ彼女が丁寧に描かれ、そのうち遠くで出征する兵士たちの行進のラッパの音が。彼女の顔のアップになり、煩悶する彼女の心が、体の動きによってより鮮明になります。そして家の外に走り出て・・ ようやく行進する息子に巡り合い、泣いたような笑ったような表情で彼を見つめつつ、転びそうになりながら走ります。この間、たぶん15分ほど。この15分のために、これまでの茶番のような描写があったのかとおもわれるくらいの圧倒的なシーンです。

調べたらなんとこのシーン、You Tubeで見られます。監督は木下恵介。軍部の検閲を通すため、脚本にはこのシーンは1行しか書かれていなかったそうです。火野葦平の原作でも、母親の存在は小さいらしい。監督の演出と田中絹代の演技のたまものです。すごい!

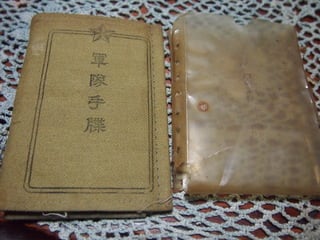

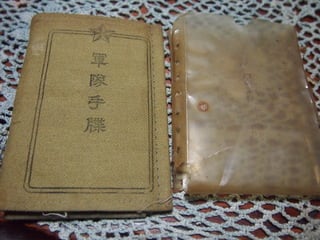

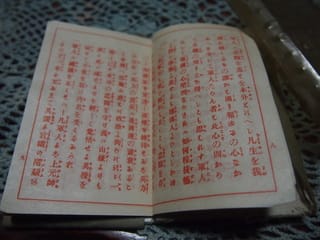

ところで、この映画に出てくる「軍人勅諭」。兵たちに配られた軍隊手帳に載っています。私の父の遺品にあったはずとおもって探しました。布のカバーにおおわれていて、その上に、さらにセルロイドか何かのカバーが。

父は戦地に行かず、陸軍の内地勤務のまま終戦を迎えました。手帳に挟まれた父のメモによると、士官になるとこの手帳の携帯は不要となったそうなので、下士官になるまでの2年足らずの間、持っていただけらしい。

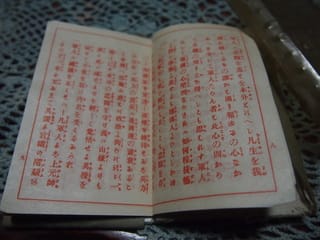

字は赤で書かれています。こんなにきれいな状態を保ったまま、ほんとに父はちゃんと暗唱できていたのでしょうか。この軍隊手帳だとかゲートルだとか、父はずっと死ぬまで捨てずにもっていました。何を思って、ずっと残しておいたのでしょうか。戦争中の話は子供のころからいろいろ何度も聞いたつもりでいましたが、まだまだ私の知らないことがたくさんあるようです。

前半の主人公は笠智衆。父親の影響で軍人を志すも、病気で挫折して戦地に赴くことなく退役。家業の質屋を継ぐことを潔しとせず、廃業。妻が開いた荒物屋の奥で、「大日本史」を読む日々を送っています。

「皇国日本」に対する志が強すぎて、なかなか周囲とあいいれません。そんな彼を支えるのが田中絹代扮する妻。夫の口からしばしば出てくる軍人勅諭をいつも耳にして、自分も夫同様に国に仕える身とおもっています。彼女の口癖は、「息子は天子様からの預かりもの」。だからいざ出陣となったら、「天子様にお返しする」のだとことあるごとに口にします。そのために立派な息子に育て上げるのが母の務め。そのためには、夫よりも時には厳しく息子に当たります。

そんな彼女がいつのまにか主人公になります。もっとも、田中絹代が登場してからずっと、彼女の身のこなしや表情、口調の真に迫った演技は、他の役者たちと格段の差があり、目が離せません。彼女の演技をより際立たせるために、笠智衆のような棒読みの役者を配したのかとおもうくらい。

父親の頑固ぶりは、同じように愛国者である軍属の男(東野栄次郎)とも相容れません。東野扮する男のほうはまだ筋が通っていますが、笠智衆扮する父のほうはむちゃくちゃ。でも、それが称賛にあたいする態度として描かれています。その間を取り持つ形で存在する田中絹代なのですが、最後の場面で、一切が覆されます。彼女たちの息子が出征するシーンです。

はじめ、田中絹代は見送りを拒否します。掃除にいそしむ彼女が丁寧に描かれ、そのうち遠くで出征する兵士たちの行進のラッパの音が。彼女の顔のアップになり、煩悶する彼女の心が、体の動きによってより鮮明になります。そして家の外に走り出て・・ ようやく行進する息子に巡り合い、泣いたような笑ったような表情で彼を見つめつつ、転びそうになりながら走ります。この間、たぶん15分ほど。この15分のために、これまでの茶番のような描写があったのかとおもわれるくらいの圧倒的なシーンです。

調べたらなんとこのシーン、You Tubeで見られます。監督は木下恵介。軍部の検閲を通すため、脚本にはこのシーンは1行しか書かれていなかったそうです。火野葦平の原作でも、母親の存在は小さいらしい。監督の演出と田中絹代の演技のたまものです。すごい!

ところで、この映画に出てくる「軍人勅諭」。兵たちに配られた軍隊手帳に載っています。私の父の遺品にあったはずとおもって探しました。布のカバーにおおわれていて、その上に、さらにセルロイドか何かのカバーが。

父は戦地に行かず、陸軍の内地勤務のまま終戦を迎えました。手帳に挟まれた父のメモによると、士官になるとこの手帳の携帯は不要となったそうなので、下士官になるまでの2年足らずの間、持っていただけらしい。

字は赤で書かれています。こんなにきれいな状態を保ったまま、ほんとに父はちゃんと暗唱できていたのでしょうか。この軍隊手帳だとかゲートルだとか、父はずっと死ぬまで捨てずにもっていました。何を思って、ずっと残しておいたのでしょうか。戦争中の話は子供のころからいろいろ何度も聞いたつもりでいましたが、まだまだ私の知らないことがたくさんあるようです。