ブレーカー・ボーイ(breaker boy)

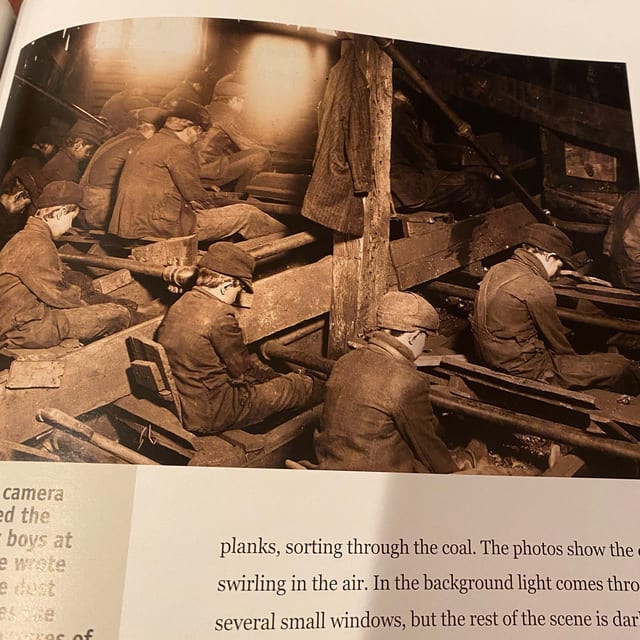

アメリカ合衆国とイギリスで、砕炭場で石炭から不純物を

手で分離した採炭労働者

ブレーカー・ボーイは主として子供(合法で14〜15歳、

非合法で9歳未満まで)だったが、年齢を確証する書類の

提出はなく親の証言のみ。年齢詐称含む非合法がまかり

通っていたらしい。

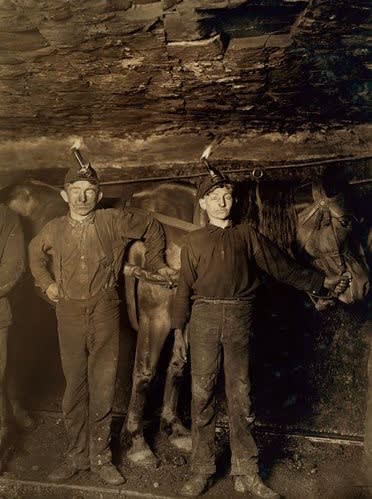

ブレーカーボーイには病気あるいは事故のためにもはや

働けない初老の坑夫も含まれていた。

ブレーカー・ボーイの使用は、1860年代半ばから始まった。

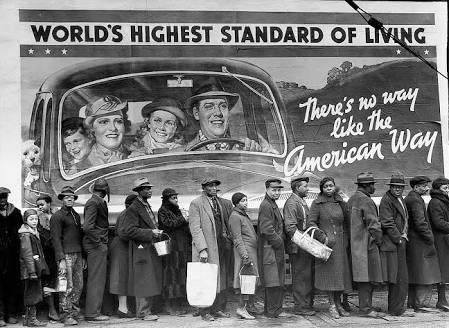

児童労働に対する公衆レベルの反対感情は1880年代半ばには

すでに存在し、ブレーカー・ボーイという雇用慣行は1920年代に

なってようやく終わった。

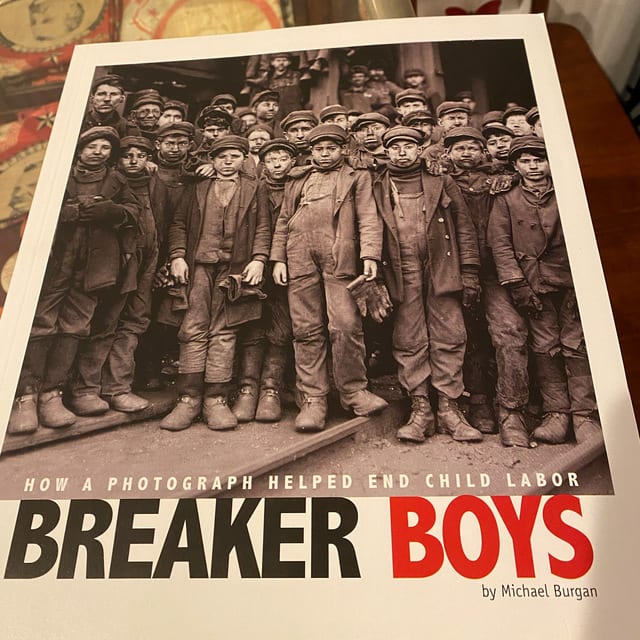

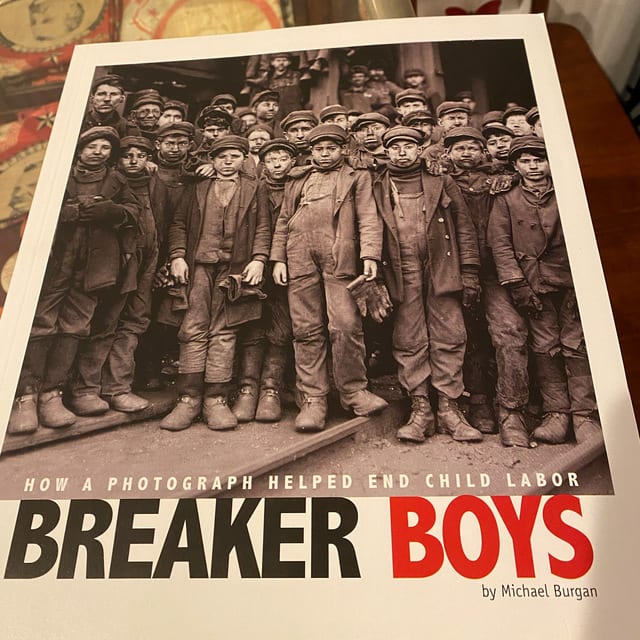

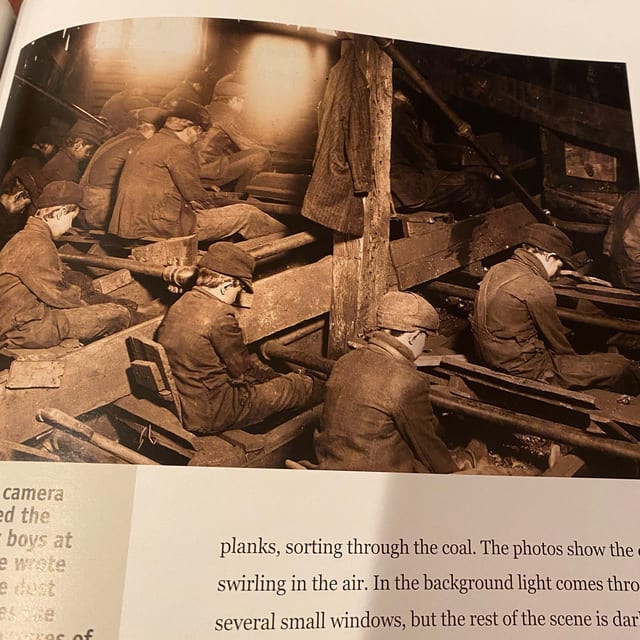

下記の写真は有名な写真家ルイス・ハインの写真 他

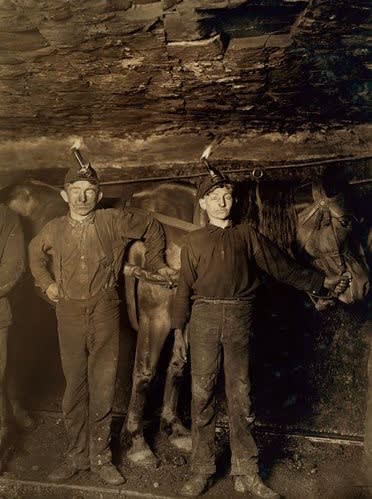

Coal mining child labour, 1908

炭鉱場は暗くて狭くて暑く、常に崩落の危機に晒されていた。

しかも空気が悪く、炭鉱場で働く殆どの子供は咳き込んでいたという。

日本でも炭鉱の歴史はガス爆発多発で死者も多く悲惨も、児童労働の

記事は見かけたことがない。

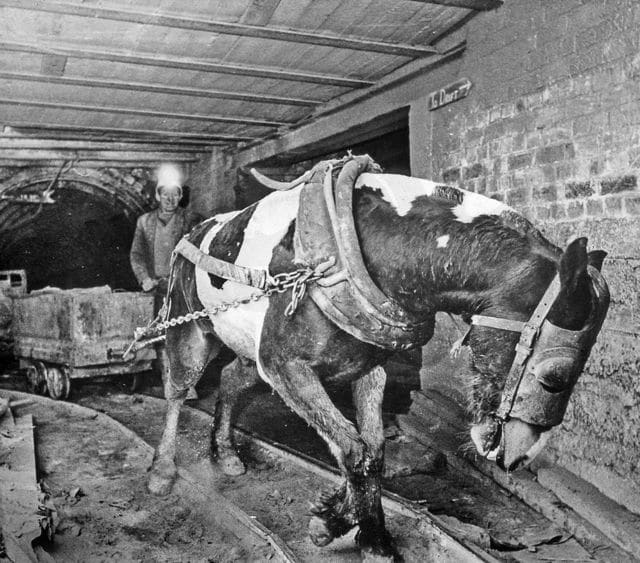

インスタの方で詳しく載せる予定も、ブログでは児童労働と共に

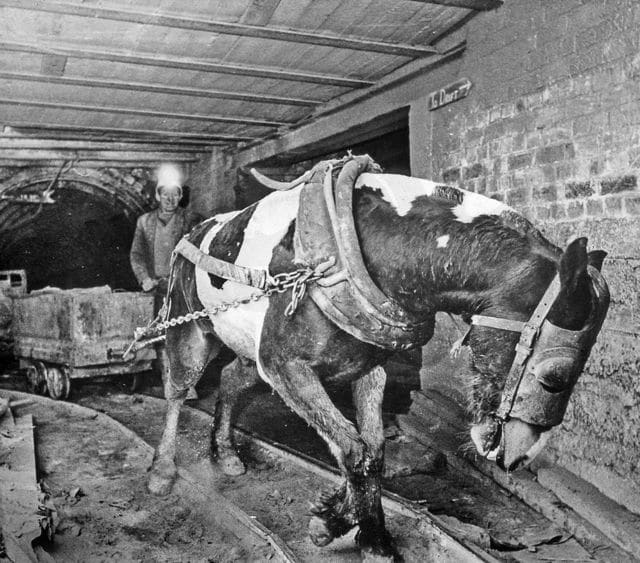

悲惨だっただろうお馬さん達

もっと悲惨な写真もありましたがこの辺で当時を察してもらえれば。

現代の競走馬は恵まれている方なのかな。

産業革命につき纏う闇の部分が気になります。

日本語版 『ちいさな労働者』 By ルイス・ハイン

アメリカ合衆国とイギリスで、砕炭場で石炭から不純物を

手で分離した採炭労働者

ブレーカー・ボーイは主として子供(合法で14〜15歳、

非合法で9歳未満まで)だったが、年齢を確証する書類の

提出はなく親の証言のみ。年齢詐称含む非合法がまかり

通っていたらしい。

ブレーカーボーイには病気あるいは事故のためにもはや

働けない初老の坑夫も含まれていた。

ブレーカー・ボーイの使用は、1860年代半ばから始まった。

児童労働に対する公衆レベルの反対感情は1880年代半ばには

すでに存在し、ブレーカー・ボーイという雇用慣行は1920年代に

なってようやく終わった。

下記の写真は有名な写真家ルイス・ハインの写真 他

Coal mining child labour, 1908

炭鉱場は暗くて狭くて暑く、常に崩落の危機に晒されていた。

しかも空気が悪く、炭鉱場で働く殆どの子供は咳き込んでいたという。

日本でも炭鉱の歴史はガス爆発多発で死者も多く悲惨も、児童労働の

記事は見かけたことがない。

インスタの方で詳しく載せる予定も、ブログでは児童労働と共に

悲惨だっただろうお馬さん達

もっと悲惨な写真もありましたがこの辺で当時を察してもらえれば。

現代の競走馬は恵まれている方なのかな。

産業革命につき纏う闇の部分が気になります。

日本語版 『ちいさな労働者』 By ルイス・ハイン