抗議から抵抗へシフトするとき

『パイプライン爆破法―燃える地球でいかに闘うか』(アンドレアス・マルム 著、箱田徹 訳)評者:根岸恵子

敵はいつも巧妙である。地球は燃えているのに、それに油を注ぐような資本を守るために。地球に毒を蒔き散らす企業の儲けを増やすために。極端な金持ちと持たざる者との社会的不正義を助長するために。法律という盾によって市民の行動をがんじがらめにし、権力によって許される暴力を行使し、広告による洗脳や偏向報道でのプロパガンダで扇動する。敵は実に用意周到だ。では私たちにいったい何ができるのだろう。

著者はここで一つの例を挙げる。脱炭素と言いながら、化石燃料を大量に消費するSUV車は、「富と地位の象徴とみなされ」世界中で富裕層を中心に売られている。その大型さゆえに、交通事故への危険度は極めて高い。実際SUVによる死傷事件が相次ぎ、この「戦車のような」自動車の禁止を求める声が上がった。そして、欧州ではSUVのタイヤの空気を抜くという活動が広がっていった。果たして正義とは何だろう。金持ちの欲と見栄を満たすために温暖化を加速させ人々に危険を及ぼす車を売ることか。安全と環境のためにその車のタイヤを抜くことか。

著者のアンドレアス・マルムはスウェーデン人のジャーナリストで活動家だ。また研究者としてルンド大学の准教授でもある。活動の幅は広く、ナオミ・クラインの『This Changes Everything』のなかでも独創的な思索家として書いている。非暴力不服従運動が主流の気候運動のなかにあって、『パイプライン爆破法』は異質な考え方かもしれない。

また訳者の箱田徹氏とは、ドイツのハンバッハの森での運動を通して知り合った。本書の中でハンバッハの記述が何度か出てくるが、ケルン郊外にある広大な露天掘りの石炭炭鉱のことだ。掘削域を拡大するに伴い失われる森を守ろうとZAD(守るべき土地)が形成され、高い木の上にツリーハウスが建てられた。何千もの人が抗議のために炭鉱を占拠し、箱田さんはその抗議行動にも参加している。

この本はこれまでの抵抗運動の歴史を掘り起こし、その活動が生んだ影響と検証である。そして、そこから導き出された、いま運動がするべき行動を述べている。そのなかで、平和主義に終始し自己満足に終わる運動や敵に迎合するような運動を容赦なく批判し、そして、気候変動のような危急的な問題に対しては、もう時間がないのだと訴える。運動を抗議(プロテスト)から抵抗(レジスタンス)へと決定的な形でシフトさせる時が来ているのだ。

著者はこの本に「パイプライン爆破法」とタイトルを付けたが、このパイプラインは北米で繰り広げられてるパイプライン建設反対運動のみを言っているのではない。アメリカではXLキーストーンパイプラインとStanding Rockのダコタ・アクセス・パイプラインの建設を多くの環境保護団体と先住民が阻止したが、著者はあまりこのことに言及はしない。パイプラインは一つのメタファーとしてこの本に取り上げられている。実際にパイプラインに仕掛けられた破壊活動は繰り返されてきたし、それは有効な環境破壊への阻止活動として機能したことを挙げ、そうした手段の正統性述べているのである。

「社会運動が極めて巧妙に確立された利益に立ち向かうとき、弾圧との闘いを避けることは絶対にできない。苛烈な弾圧と闘わずして成功を収めるという幻想を広める方が無責任だ」とし、活動は「財物破壊はイエス。しかし、人間への暴力にはノー。これが『パイプライン爆破法』で示された立場だ」と結論付けている。

私たち地球で暮らす全ての生きとし生けるものは、化石燃料の大規模な燃焼という暴力を、いいかげん暴力としてみなすべきなのである。では、その暴力にどうしたら、私たちは抗うことができるのであろうか。

著者はここでBLM運動に言及する。警官に殺されたジョージ・フロイドに対して起きた抗議行動がもし平和的なパレードに終始したら、あれほど大きな世界的な運動になったであろうか。警察署に火が放たれ、町は破壊され、侵略者たちの銅像が倒され、街には抗議者があふれた。そうでなければ何も起きず、人種差別と不平等、侵略と奴隷制度という歴史的犯罪がこれほど浮き彫りにされることはなかっただろう。

私はもう2年間も新型コロナで軟禁状態にある。国内外の環境保護団体などから届くメールやメッセージも読むのが面倒くさくなり、海外の活動に参加するなど夢のような感覚に陥っていた。そんな折、箱田さんからこの本が届き、目が覚めるような思いで読んだ。

私が好きなカタルーニャの民衆歌「杭(スペイン語でL‘estaca フランス語でLe pieu)」は、「みんなで引っ張れば、それは倒れる」と歌う。フェンスを壊すことは、いつの日か、取るに足らない軽犯罪とみなされるかもしれない。

*「週刊 本の発見」は毎週木曜日に掲載します。筆者は、大西赤人・志水博子・志真秀弘・菊池恵介・佐々木有美・根岸恵子、黒鉄好、加藤直樹、ほかです。

東欧の映画『金の糸』〜戦争で壊れた過去も「金継ぎ」によって甦る

笠原眞弓

(C)3003 film production, 2019

岩波ホール(東京・神保町)は夏には閉館が決まっている。そこで今上映されているのは、『金の糸』。ジョージアの映画だ。ジョージア? 私がこの映画を観た頃は、今のようなロシアとウクライナの危機は表面化していなかった。ちょうど今のウクライナとロシアのような関係を経て、2008年にロシアから独立した小さな忘れられそうな国である。映画『金の糸』は、その小さな国の対照的な2人の女性の生き方に寄り添ったもの。

作家で音楽家でもあったエレナは、娘家族と暮らす。そこに娘の姑ミランダがアルツハイマーになって、本人はもちろん、エレナにも相談なしに、同居するとやって来る。ミランダは社会主義時代、政府の高官で、今も人々に尊敬されているが、彼女の心の中は複雑だ。せっかく手に入れた公的機関からの褒賞品を福祉施設に寄付するのはなぜ? ミランダの胸の中には、自分の名誉のために「壊して」きたたくさんの思い出したくない過去でもあるのかもしれない。あるいは…… 。

ミランダと対照的に、エレナの母親は政治犯として拘束されていたこともある。母親が収容所で作った人形をエレナは大事にし、ひ孫にも母親の人となりを話す。この辺りは、監督自身の物語と重なるとか。

エレナは新作の1ページ目にタイプライターで「我々は常に失われた時を求めていた」と打ち込むと、その言葉に満足して立ち上がり、家族のだれもが忘れている自分の誕生日を祝う準備を始める。イヤなことがあっても、楽しいことをすると気持ちが明るくなるとひ孫に伝えながら服を着替え、日本の壊れた陶磁器を繕う「金継ぎ」の壺の写真を飾る。

エレナは「老いは人から愛を遠ざけ、愛は老いから守ってくれる」とタイプライターで打つ。

老いを守ってくれるはずの愛を、若き日に捨てていたミランダは、その昔、エレナの作品を発禁にしたのが自分だとうっかり漏らし、その失言におののき、脳の回路が狂ったまま家を出てさまよう。廃墟となった栄光の職場にたどり着き……。

壊れたものをつなぎ、さらに価値を生み出すのが日本の「金継ぎ」。今、ヨーロッパでは「金継ぎ」がブームだとか。戦争は、どちらが勝利しても、必ず禍根を残す。「国民の怨み」として滓のように沈み、その傷は何年たっても新たな戦争を引き起こす。

「金継ぎ」はそのひび割れた関係を金の糸で繕うことで、新たな価値を生み出す。それは過去への愛を紡ぎ出す。今度のロシアとウクライナの紛争も、金の糸でつなぎたい。きっとその傷はさらに大きな喜びに代わっていくだろう。

ラナ・ゴゴベリゼ監督の91歳の時の作品。27年ぶりの監督作品である。

*2019年製作/91分/ジョージア・フランス合作/岩波ホールほか全国順次公開

侵略戦争の歴史を掘り起こす

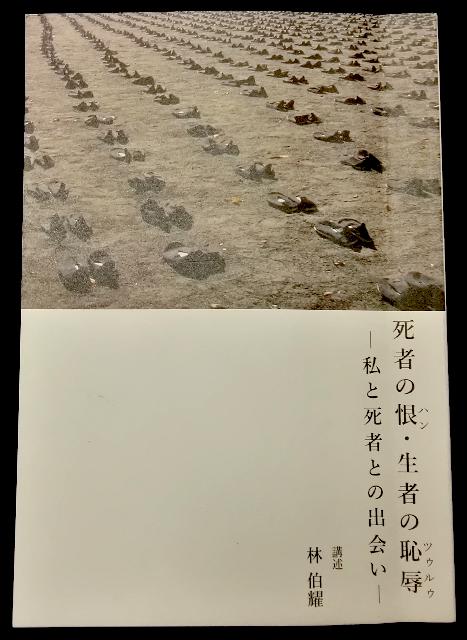

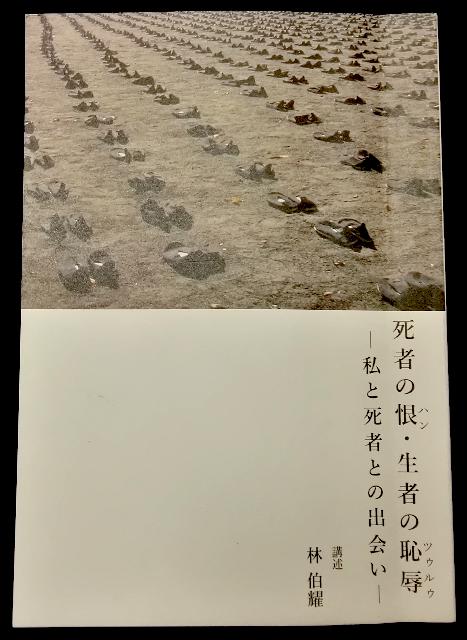

『死者の恨(ハン)・生者の恥辱(ツゥルゥ)-私と死者との出会いー』(講述・林伯耀/日中草の根交流会/300円/2021年8月刊) 評者:佐々木有美

林さんは、1939年に京都に生まれた。幼いころには「チャンコロ」と呼ばれ苛められた。支援活動を始めたのは戦後40年余りを過ぎた1987年。花岡事件の被害者との出会いがきっかけだった。戦時中、日本に強制連行された中国人は4万人。戦後ずっと置き去りにされてきた問題の一つだ。

秋田県・花岡には986人が連行された。1945年6月、過酷な待遇に蜂起した中国人に対し、当局は官憲をもって弾圧し、419人が虐殺された。林さんは、この時の加害企業・鹿島建設に謝罪と賠償を求める原告を支え、2000年に和解を勝ち取った。この成果は、西松和解、三菱和解とつながり、強制連行問題解決の突破口となった。*写真=林伯耀さん

本書には「慰安婦」という言葉が使われていない。その理由を林さんは、彼女たち(中国人被害者)は、いわゆる日本軍の慰安所で被害を受けたのではないこと、もっと大事なのは、性暴力行為を「慰安」と呼ぶこと自体が女性の人格を否定することであり、尊厳を蹂躙することではないかと述べている。

「…だが、我らが郷土を軍靴で踏みにじり、二千万の不条理な死を強要したこの国は、この国の指導者は、今に至るもその事実を素直に認めようともしないし、謝罪もしない これでは異境に死んでいった貴方がたは永遠に目をつぶることもできない

これは、死者の恨(ハン)、生者の恥だ 私は中国人としてではなく、この地上に生きる一人の人間として恥ずかしく思う・・・」これは、日本に強制連行され犠牲になった同胞に向けた林さんのメッセージである。

ナショナリティーを超え、一人の人間として過去と向き合う林さんの姿に胸を打たれる。戦後76年が過ぎようとしているいま、中国敵視政策がきわまっている。日本は中国、中国人に対して、朝鮮やアジアの人々に対して何をしてきたのか。その歴史上の事実さえ、歪められ忘れ去られようとしている。問われているのはわたしたちである。

※本書の購入は、下記へ、郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記の上、電話またはメールで申し込んでください。 <日中草の根交流会>電話:090-8829-2109(山内)メール:nanjingpeace@gmail.com