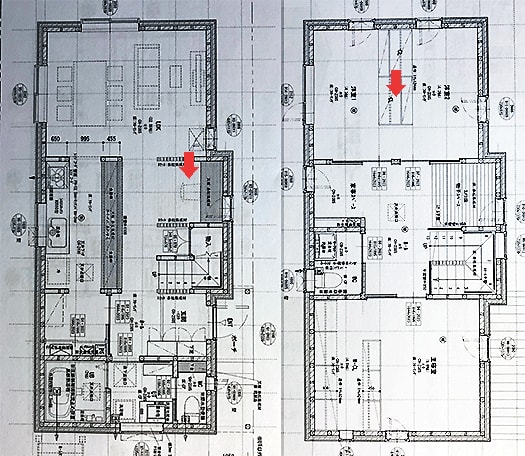

わが家は1991年に新築した主体構造、コンクリートブロック建築。

断熱的には「外断熱」が採用されて建築当時にはすでに技術的には

完成の段階にあった建築でした。

コンクリートブロックの主構造に対して外部側にさらにもう一重の

「外皮」が中間に板状断熱材をサンドイッチして仕上げられる。

この外皮は、とくにコンクリートブロックである必要はない。

そういうことで、キュービックな形態も含めて外皮側デザインを

混構造の木造部分も含めて追究した建物です。

わが家ではモダン素材として当時の先端的なガルバリウム鋼板と

対比的に煉瓦をコントラストさせることにした。

とくに煉瓦積みはその仕上がっていく過程も楽しかった。

本煉瓦一丁積みという積み方なんだそうですが、

北海道人として、煉瓦を施工できたことに格別のよろこびがあった。

以来、もう28年が経過した。建物は都合3回大改造したけれど、

原型のカタチへの愛着は強いモノがある。

設計者といっしょにあれこれの思いを共有した。

こうした石を積み上げて作る「組石造」には、

1箇1箇の石の表情というか、その正直な構造の表出が見られて

なんともいえない雰囲気があります。

北海道では木造建築の高断熱化より先にコンクリートブロック建築があった。

最初は地域に豊富な火山灰資源の有効活用としての地域材として

注目されたほかに、組石造の「気密施工」ぶりが寒冷地にふさわしいと考えられた。

それにさらに先行するカタチで「石山軟石」の建築群がある。

これは、明治の開拓期にアメリカからやってきた建築技師たちが、

札幌周辺で豊富に産出し、加工しやすい軟石を札幌市内南部の「石山」から

切りだして札幌まで運んできて建築材料として利用した。

そのための「国道」にはいまでも「石山街道」という名がついている。

この石山軟石も支笏湖カルデラ噴火の火山灰が凝結したモノ。

建築は地域で算出する素材を使うという定石通りの推移がそこにある。

そんな地域性から石山通に面した家で少年期を過ごしたわたしとしては、

組石造建築に、いろいろ思い入れがあるのですね。

この少年期の家では内部気候コントロールの必要な「もやし育成室」を

ブロックで作ったりもしていた。

そんなわたしなので、コンクリートブロックの建築物を見ると

無性に親近感を持って見入ってしまう習性が身についている次第。

先日、東京に行った折りに町田周辺の国道16号線沿いで信号待ちしていたら

写真のような組石造建築と遭遇。どうも建築関係の事務所建物。

周辺では常時渋滞が発生していて断続的な停車状態だったので

車中から写真に思わず収めた。デザインもなかなか秀逸。

実はこの場所周辺をクルマで通るのは2度目で、前回も気になっていた。

今回もやはり即座に目が行くのはなにか縁を感じる。

ということなので、一度確認してみたいと思っています。

断熱的には「外断熱」が採用されて建築当時にはすでに技術的には

完成の段階にあった建築でした。

コンクリートブロックの主構造に対して外部側にさらにもう一重の

「外皮」が中間に板状断熱材をサンドイッチして仕上げられる。

この外皮は、とくにコンクリートブロックである必要はない。

そういうことで、キュービックな形態も含めて外皮側デザインを

混構造の木造部分も含めて追究した建物です。

わが家ではモダン素材として当時の先端的なガルバリウム鋼板と

対比的に煉瓦をコントラストさせることにした。

とくに煉瓦積みはその仕上がっていく過程も楽しかった。

本煉瓦一丁積みという積み方なんだそうですが、

北海道人として、煉瓦を施工できたことに格別のよろこびがあった。

以来、もう28年が経過した。建物は都合3回大改造したけれど、

原型のカタチへの愛着は強いモノがある。

設計者といっしょにあれこれの思いを共有した。

こうした石を積み上げて作る「組石造」には、

1箇1箇の石の表情というか、その正直な構造の表出が見られて

なんともいえない雰囲気があります。

北海道では木造建築の高断熱化より先にコンクリートブロック建築があった。

最初は地域に豊富な火山灰資源の有効活用としての地域材として

注目されたほかに、組石造の「気密施工」ぶりが寒冷地にふさわしいと考えられた。

それにさらに先行するカタチで「石山軟石」の建築群がある。

これは、明治の開拓期にアメリカからやってきた建築技師たちが、

札幌周辺で豊富に産出し、加工しやすい軟石を札幌市内南部の「石山」から

切りだして札幌まで運んできて建築材料として利用した。

そのための「国道」にはいまでも「石山街道」という名がついている。

この石山軟石も支笏湖カルデラ噴火の火山灰が凝結したモノ。

建築は地域で算出する素材を使うという定石通りの推移がそこにある。

そんな地域性から石山通に面した家で少年期を過ごしたわたしとしては、

組石造建築に、いろいろ思い入れがあるのですね。

この少年期の家では内部気候コントロールの必要な「もやし育成室」を

ブロックで作ったりもしていた。

そんなわたしなので、コンクリートブロックの建築物を見ると

無性に親近感を持って見入ってしまう習性が身についている次第。

先日、東京に行った折りに町田周辺の国道16号線沿いで信号待ちしていたら

写真のような組石造建築と遭遇。どうも建築関係の事務所建物。

周辺では常時渋滞が発生していて断続的な停車状態だったので

車中から写真に思わず収めた。デザインもなかなか秀逸。

実はこの場所周辺をクルマで通るのは2度目で、前回も気になっていた。

今回もやはり即座に目が行くのはなにか縁を感じる。

ということなので、一度確認してみたいと思っています。