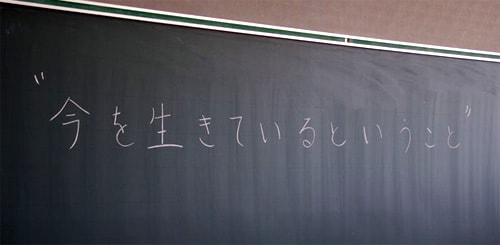

写真は、当社で運営している

東北の住まい再生 情報広場に掲載している

当社スタッフのルポからの写真です。

今回の大震災は、大きく分けて3つのことが同時に進行していると思います。

ひとつは、初動的な「大地震」。

そしてそれに引き続いて起こった「大津波」

さらに追い打ちをかけて、収束の見えない「原発クライシス」

現在の状況では、

政府は、3番目の原発危機の危機進行に手一杯、

というか、それもまったくコントロールできているのかどうか、

っていうような状況なのではないかと思います。

このあたりは、明確に仕分けをして、

混乱しないように考えていかなければならないと思います。

まず初動的な地震被害についての、きのう現在の全国の

「応急危険度判定」結果では、最悪の「危険」判定が8,643件になりました。

阪神大震災6,476件を、はるかに越えました。

日を追って更に増えてきているので、

どこまでの数に上るのか、まだ終着点は見えにくい状況。

で、そのなかでもまだ、岩手県では

この判定に全県的には取り組めてもいない。

そういう「地震被害」への対応も、まだまだ、初動調査の段階ですね。

続いて、大津波被害ですが、こちらも

ようやく被災地への交通が良くなってきて、

惨状が多くの人々に情報共有されて来つつある段階。

こちらの被害については、まず人命救助と、被災者への食料支援の段階。

被災から2週間以上経過して、先進国日本で、こういう状況。

わが社のスタッフの写真ルポでも、

瓦礫のすさまじさには、目を覆うばかりです。

この津波被害では、まるごとコミュニティが消えてしまったような状況の中、

どのように「地域計画」を策定するのか、

その論議すら、まだ大きな声にはなっていない段階。

法務省から、いわゆる「赤杭」保全のことと思われる通達が出されたような

そういったレベルの対応になっている。

日本の官僚機構システムが、各地域自治体~各県~中央政府機関

というような序列システムになっていて

政府の決定が、各自治体からの書類申請を前提としているからか、

現場での対応が、日々の食料配布などに忙殺される中、

自治体職員さんの調査業務すら、まったく進んでいないのではないでしょうか?

もう発生から20日近いのですから、

いくら広域災害で未曾有とはいえ、政府の側の動きの遅さは

目に余りはじめているとも感じます。

どうも官僚システムの「書類主義」のような実態が、

現場を著しく遅延させているのではないかと思うのです。

テレビで、津波で社屋を流された社長さんが、

なんとか社員の雇用を守りたいと考えて、

自治体の窓口を訪れた様子がありました。

そういうことに使える資金はあるようだけれど、

それを申請するためには、膨大な書類を書き込まねばならず、

社屋が流されている中では、

必要な書類整備にどれほどの時間が掛かるか、わからないと

途方に暮れている様が放送されていました。

「でも頑張ります・・!」

なんともやりきれない。

こういう事態がごく一部的なことであることを願うのですが、

わたしの身の回りでも、どうも事態は同様ですね。

中央政府官僚システム、なんとかなりませんか?

さらに3番目の原発クライシス・・・。

もうここまで来ると、想像力が消えかかってくる。

しかし、いまは批判や非難ばかりしていても始まらない。

まずできることから取り組まないと、いまを打開できない。