ほんの手すさび手慰み。

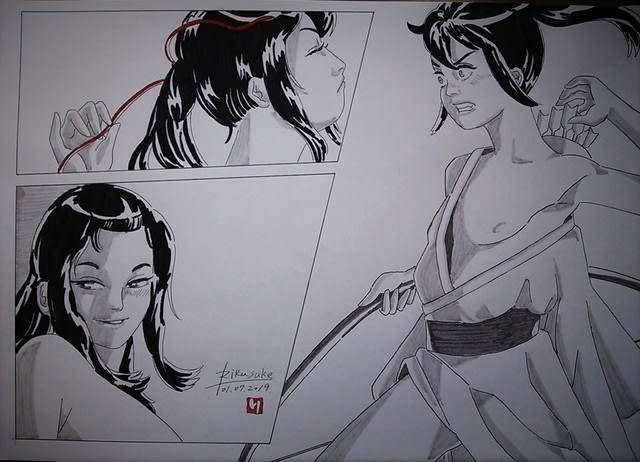

不定期イラスト連載、第百二十四弾は「戦国時代の美少年」。

日本に於ける男色の起こりは、仏教伝来だと言われている。

不邪淫戒の戒律を守る僧たちの間で、ひっそり育まれたと言われる。

諸説アリだ。

また、現代の尺度で考えてはいけない。

1,500年余り昔に遡った時代の話である。

その真偽はともかく、やがて平安時代には貴族階級に伝播。

『源氏物語』の主人公である稀代のプレイボーイや、

ジゴロな歌人「在原業平(ありわらのなりひら)」らは、美少年とも浮名を流した。

そして、男色は武士階級へも波及する。

何しろ、荒事、戦(いくさ)は完全な男社会だ。

闘いを目前に決意を鈍らせる女は縁起が悪い・・・とする男尊女卑の風潮。

互いに命を賭けた運命共同体・・・としての強固な連帯感。

それら「戦闘専門集団の価値観」によって、

「衆道(しゅどう/若衆道の略)」が形成されていったと言う。

演出は加わっているだろうが、

「織田信長」、「前田利家」、「武田信玄」、「伊達政宗」ら名立たる武将が、

「小姓(こしょう)」と呼ばれる少年を愛したエピソードは少なくない。

少年達は、普段、主の話し相手になったり身の回りの世話をしたり。

雑務をこなしつつ、イザという時は主を守るため盾になり、

閨(ねや)のお相手もした。

そうして傍に仕え、様々な事柄を学び、やがて高いポストに就くことも珍しくない。

立志出世の足掛かりにもなった衆道は、

後の「売春(男娼)」や「同性愛」とは、少々趣が異なるのである。