前日の続き。

■荏原神社(恵比寿)

和銅2年(709)に奈良丹生川上神社より高龗神(龍神)を勧請、長元2年(1929)に京都八坂神社より牛頭天王を勧請、「品川の龍神さま」として信仰を受けてきた。荏原神社は南品川の総鎮守だが、昭和3年の目黒川の改修工事で、南北品川の境界でそれまで神社の北を流れていた川が南側を流れるようになった。ここも参拝客が多く、並び始めてから参拝まで15分近くかかった。

文字通り恵比須顔の恵比寿像。

■旧東海道

目黒川を渡ってしばらく歩いたところで撮影。旧東海道沿いには商店が多い。

街道松の広場。和風の休憩所。

街道松の広場の入り口の松。29番目の宿場があった静岡県浜松市の個人から寄贈された樹齢約80年の黒松。

旧東海道の表示。三枚の花びらのようなマークは品川区のシンボルマークで、「品」の字を図案化したもの。

十字路の角にあった看板建築。

公園の入り口の松。11番目の宿場のあった静岡県三島市から寄贈された。

公園にあった和風の滑り台。

街道沿いの小学校の看板も和風。

旧東海道ではこのような古い民家を時おり見かける。

味のある看板が掲げられた松岡畳店。建物は大正時代のもので、現在は無料休憩所になっている。元旦のせいか中に入れなかった。

江戸趣味のデザインが素敵な松岡畳店のシャッター。

竹内医院。明治時代のものと思われる洋館。

■品川寺(毘沙門天)

品川寺は大同年間(806年~810年)に開創された品川で最も古い寺院。本尊で秘仏の「水月観音」は弘法大師が東日本を布教中にこの地の領主、品河氏に授けたとされる。

江戸六地蔵第一番。深川の地蔵坊正元が発願、江戸市中から寄進を募り、宝永5年(1708)に造立。高さ2.75メートル。ちなみに第二番は東禅寺(浅草)、第三番は太宗寺(新宿)、第四番は真性寺(巣鴨)、第5番は霊巌寺(深川)、第六番は永代寺(深川)(後に永代寺が廃寺になったため、浄明院(上野)に造立された)。

洋行帰りの鐘。明歴3年(1657)に鋳造された鐘が江戸末期に海外に流出、慶応3年(1867)のパリ万国博覧会や明治4年(1871)のウィーン万国博覧会で展示され、スイス・ジュネーブのアリアナ美術館に渡った。先代の和尚が鐘のありかを知り、粘り強い努力の末、昭和5年(1930)に品川寺に返還された。

樹高25メートル、樹齢約600年のいちょう。

■旧東海道

ピンク色のタイルが鮮やかな民家。

会社の建物に使われている民家。

古い民家。

泪橋(浜川橋)。立会川にかかる橋で、江戸市中から護送され、この先にある鈴が森刑場で処刑される罪人と、見送りにきた親族が最期の別れに涙を流したことから泪橋と呼ばれるようになった。現代では、大井競馬場でオケラになり、立会川駅に向かうおじさん達が涙を流しながら渡る橋である(ウソウソ)。

この後の天祖諏訪神社の近くにあった斬新なデザインの看板建築。明るい時間帯に写真を取りたかった。

■天祖諏訪神社(福禄寿)

江戸時代から浜川町と元芝の鎮守として天祖神社と諏訪神社は親しまれてきたが、昭和40年に氏子の要望により、両社が合祀された。

愛嬌たっぷりの福禄寿像。思わず頭をなでなでしてしまう。

■鈴が森刑場跡

慶安4年(1651)に設置された処刑場跡で、旧東海道と第一京浜国道が合流する三角形の敷地に建つ大経寺の境内にある。江戸出身で日本橋より南に生家がある罪人はここで処刑された(生家が北にある場合は千住の小塚原刑場)。ここで処刑された主な人として、丸橋忠屋、天一坊、平井権八(白井権八)、八百屋お七、白木屋お駒らがいる。

鈴が森刑場跡の表示。ここは昼間でも薄気味が悪いらしいが、夜になるとますます・・・

題目供養塔。「南無妙法蓮華経」と刻まれた石碑で、処刑者の供養のために建てられた。大経寺は、処刑者の供養のために建てられた日蓮宗の寺で、現在は鉄筋コンクリートの近代的な建物になっている。供養塔に向かって左手には木々に囲まれ、石碑等が設置されているのが見えたが、さすがに中に入る気にはなれず・・・

火炙台。石の真ん中の穴に立てた鉄棒に罪人を縛りつけ、足元に薪を積んで火炙りにした。

磔台。石の真ん中の穴に立てた角柱の上部に罪人を縛りつけて刺殺した。

■磐井神社(弁財天)

やっとゴールの磐井神社に。磐井神社は、延喜年間(901~923)に記録の残る古代から由緒ある神社で、徳川家康が関東入国の際に参拝したとされる。東海七福神の寺社のうち、磐井神社のみ大田区にある(それ以外は全て品川区)。

境内の外にある磐井の井戸。江戸時代には東海道を往来する旅人ののどを潤した。土地に残る伝承によると、「この水を飲むと心正しければ清水になり、心邪であれば塩水になる」とのこと。

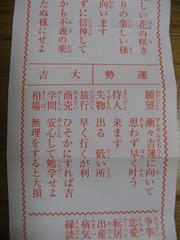

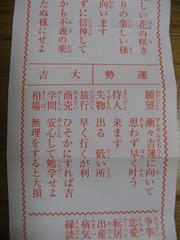

磐井神社で引いたおみくじ。大吉。今年は良い年でありますように・・・

(終わり)

■荏原神社(恵比寿)

和銅2年(709)に奈良丹生川上神社より高龗神(龍神)を勧請、長元2年(1929)に京都八坂神社より牛頭天王を勧請、「品川の龍神さま」として信仰を受けてきた。荏原神社は南品川の総鎮守だが、昭和3年の目黒川の改修工事で、南北品川の境界でそれまで神社の北を流れていた川が南側を流れるようになった。ここも参拝客が多く、並び始めてから参拝まで15分近くかかった。

文字通り恵比須顔の恵比寿像。

■旧東海道

目黒川を渡ってしばらく歩いたところで撮影。旧東海道沿いには商店が多い。

街道松の広場。和風の休憩所。

街道松の広場の入り口の松。29番目の宿場があった静岡県浜松市の個人から寄贈された樹齢約80年の黒松。

旧東海道の表示。三枚の花びらのようなマークは品川区のシンボルマークで、「品」の字を図案化したもの。

十字路の角にあった看板建築。

公園の入り口の松。11番目の宿場のあった静岡県三島市から寄贈された。

公園にあった和風の滑り台。

街道沿いの小学校の看板も和風。

旧東海道ではこのような古い民家を時おり見かける。

味のある看板が掲げられた松岡畳店。建物は大正時代のもので、現在は無料休憩所になっている。元旦のせいか中に入れなかった。

江戸趣味のデザインが素敵な松岡畳店のシャッター。

竹内医院。明治時代のものと思われる洋館。

■品川寺(毘沙門天)

品川寺は大同年間(806年~810年)に開創された品川で最も古い寺院。本尊で秘仏の「水月観音」は弘法大師が東日本を布教中にこの地の領主、品河氏に授けたとされる。

江戸六地蔵第一番。深川の地蔵坊正元が発願、江戸市中から寄進を募り、宝永5年(1708)に造立。高さ2.75メートル。ちなみに第二番は東禅寺(浅草)、第三番は太宗寺(新宿)、第四番は真性寺(巣鴨)、第5番は霊巌寺(深川)、第六番は永代寺(深川)(後に永代寺が廃寺になったため、浄明院(上野)に造立された)。

洋行帰りの鐘。明歴3年(1657)に鋳造された鐘が江戸末期に海外に流出、慶応3年(1867)のパリ万国博覧会や明治4年(1871)のウィーン万国博覧会で展示され、スイス・ジュネーブのアリアナ美術館に渡った。先代の和尚が鐘のありかを知り、粘り強い努力の末、昭和5年(1930)に品川寺に返還された。

樹高25メートル、樹齢約600年のいちょう。

■旧東海道

ピンク色のタイルが鮮やかな民家。

会社の建物に使われている民家。

古い民家。

泪橋(浜川橋)。立会川にかかる橋で、江戸市中から護送され、この先にある鈴が森刑場で処刑される罪人と、見送りにきた親族が最期の別れに涙を流したことから泪橋と呼ばれるようになった。現代では、大井競馬場でオケラになり、立会川駅に向かうおじさん達が涙を流しながら渡る橋である(ウソウソ)。

この後の天祖諏訪神社の近くにあった斬新なデザインの看板建築。明るい時間帯に写真を取りたかった。

■天祖諏訪神社(福禄寿)

江戸時代から浜川町と元芝の鎮守として天祖神社と諏訪神社は親しまれてきたが、昭和40年に氏子の要望により、両社が合祀された。

愛嬌たっぷりの福禄寿像。思わず頭をなでなでしてしまう。

■鈴が森刑場跡

慶安4年(1651)に設置された処刑場跡で、旧東海道と第一京浜国道が合流する三角形の敷地に建つ大経寺の境内にある。江戸出身で日本橋より南に生家がある罪人はここで処刑された(生家が北にある場合は千住の小塚原刑場)。ここで処刑された主な人として、丸橋忠屋、天一坊、平井権八(白井権八)、八百屋お七、白木屋お駒らがいる。

鈴が森刑場跡の表示。ここは昼間でも薄気味が悪いらしいが、夜になるとますます・・・

題目供養塔。「南無妙法蓮華経」と刻まれた石碑で、処刑者の供養のために建てられた。大経寺は、処刑者の供養のために建てられた日蓮宗の寺で、現在は鉄筋コンクリートの近代的な建物になっている。供養塔に向かって左手には木々に囲まれ、石碑等が設置されているのが見えたが、さすがに中に入る気にはなれず・・・

火炙台。石の真ん中の穴に立てた鉄棒に罪人を縛りつけ、足元に薪を積んで火炙りにした。

磔台。石の真ん中の穴に立てた角柱の上部に罪人を縛りつけて刺殺した。

■磐井神社(弁財天)

やっとゴールの磐井神社に。磐井神社は、延喜年間(901~923)に記録の残る古代から由緒ある神社で、徳川家康が関東入国の際に参拝したとされる。東海七福神の寺社のうち、磐井神社のみ大田区にある(それ以外は全て品川区)。

境内の外にある磐井の井戸。江戸時代には東海道を往来する旅人ののどを潤した。土地に残る伝承によると、「この水を飲むと心正しければ清水になり、心邪であれば塩水になる」とのこと。

磐井神社で引いたおみくじ。大吉。今年は良い年でありますように・・・

(終わり)