#第二亀の湯

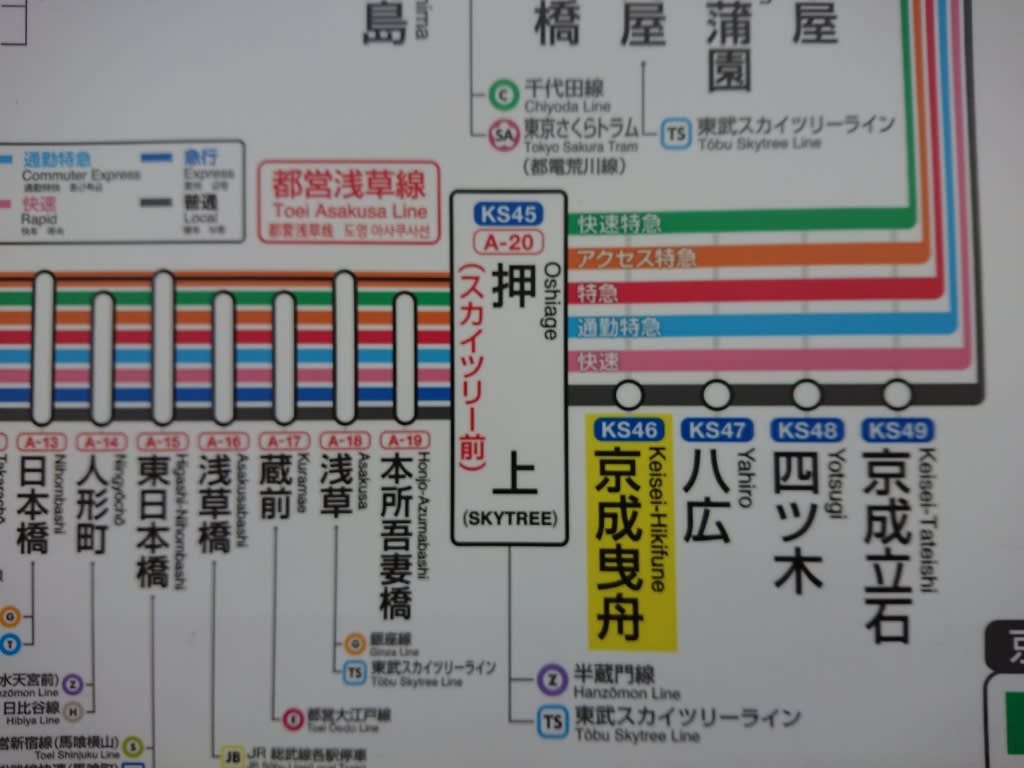

西武新宿線

#武蔵関駅

▲武蔵関駅

▲改札口

▲改札口を出たら右にすすみ

▲外にでたところ

▲少し左に歩くと

▲ドラッグストアーのウエルパークがあるので、その道をまっすぐ進む

▲しばらく住宅街が続くが

▲左に第二亀の湯がみえてくる

▲二階はかつてサウナが設置されていたようだが、いまはジムに貸し出している。左の扉がジムの出入り口だ

▲すべての政党のポスターが張ってあるのはどの銭湯でも見られる光景だが、ここはちょっと異様である

▲先ほどの入り口の手前を左に進むと、亀の湯のコインランドリーがあるが、さらに隣には…

▲テレビでおなじみのアキダイ

▲この日もテレビクルーが待機していた。食品の物価高でなにかと話題になってるのでアキダイをテレビで見たことがある人は多いだろう。見た目は八百屋である

▲到着

靴をあずけて扉をあけると、足下はいきなり傾斜になっていた。緑色の滑り止めカバーが取り付けられている。

外観から変わったところと感じていたけど、入り口からしてちょっと違う。

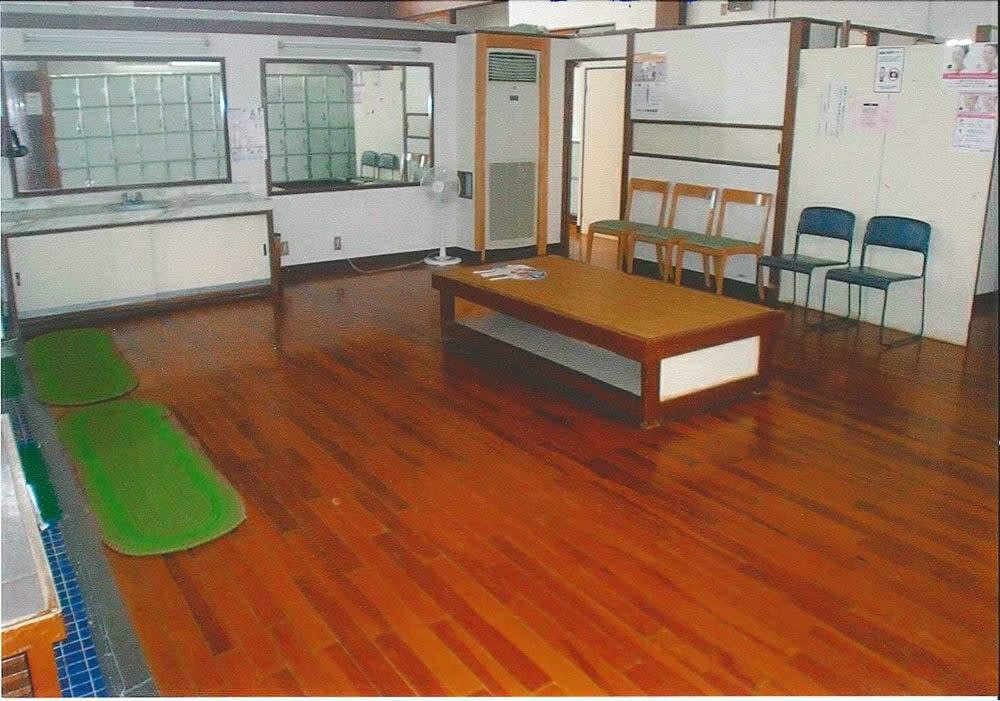

下に降りると左側のところに受付があり、座っていたのは50代後半から60代ぐらいにかけての女性。

その受付の前をちょうど同じ年代ぐらいの経営者らしき男性が通りかかり、「いらっしゃいませ」と感じの良い挨拶をしてくれる。受付の女性に、「貸しタオルはありますか?」と尋ねると、すかさず手ぶらで来たことを悟った男性が、「シャンプーとか石鹸はこちらにありますので」と声をかけてくれた。受付の女性も「中に備え付けとかありませんので」と見事なコンビネーションで言われたので、30円の使い切り石鹸をいただくことに。貸しタオルは無料だった。

右奥は細長い休憩所になっており、奥にテレビが備え付けられてあった。

女湯は左側で、男湯は右側。

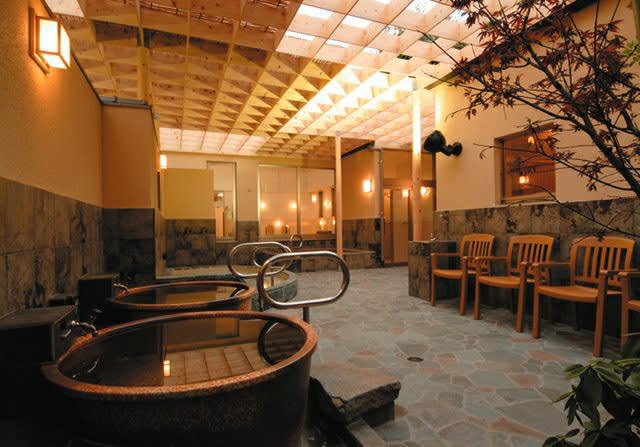

出典:東京銭湯ホームページ引用

出典:東京銭湯ホームページ引用

出典:練馬区浴場組合ホームページ引用

▲ちいさな休憩所

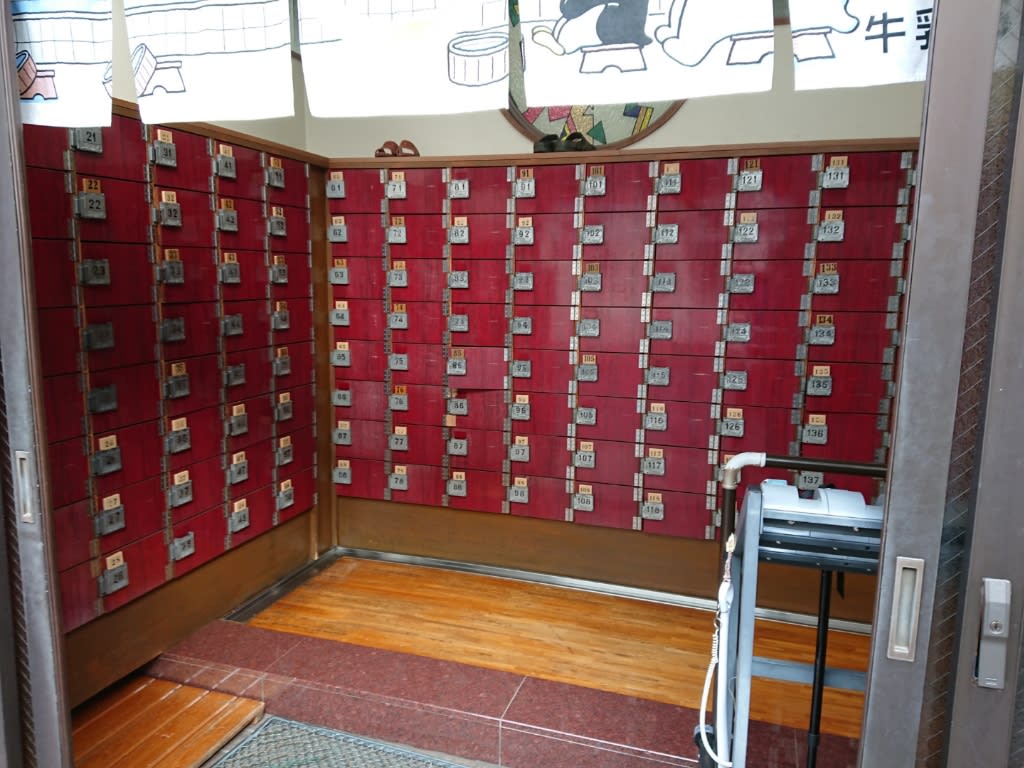

のれんをくぐって中に入ると、目の前にあるのは白い謎の台座。扇風機などが置かれてあった。

浴室に向き直すと、ロッカーは左右に並び、左奥に洗面台がある。面白いのはモップが2つほど立てかけてあり、客が自分たちで床を拭いていた。

浴室の入り口もまた不思議な門構えで、扉の上に三角形の屋根みたいな物が取り付けられてある。よくわからないけど、ちょっとした演出だろうか。

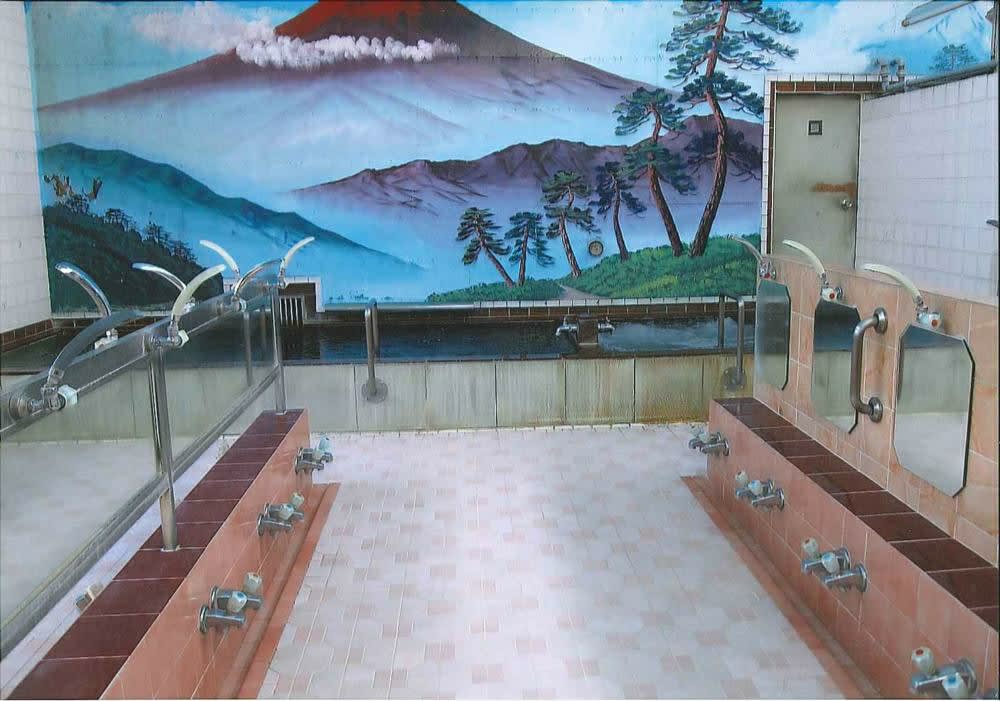

出典:東京銭湯ホームページ引用

出典:東京銭湯ホームページ引用

▲けれん味ある空間だ

浴室の扉をあけると、浴室は横長の空間になっていた。

カランは島カランが2つと、左右の壁にも並ぶが、左側の手前に立ちシャワーが3つ並ぶ。

通常のカランと立ちシャワーは原則的に勢いがあったが、立ちシャワーは真ん中がかなり弱い。

通常のカランは、右の島カランの手前側がやたらと勢いがあった。このように一部で安定していない。

出典:東京銭湯ホームページ引用

浴槽は奥に設置されていて、左右に仕切られてある。

左側の湯船は熱湯で深浴槽。

入ってみると45℃前後と熱いが、浸かれないほど熱いわけではない。

右にある浴槽は、その中でも左側がバイブラの浅浴槽、右側が深浴槽になり座湯だった。温度は41℃前後ほど。

建物の外観がかなり目立っていたので中も奇抜なところなのかと思ったが、ギミックらしきものがほとんどなく、かなり単純な作りなので拍子抜けした。ほぼ最低限の設備だった。

いわゆる壁絵はないけれども、富士山の写真が飾られてあった。

興味をひいたのは、注意書き。

いくつも注意書きがあるのだが、その中のお願いに、「雨の日も風の日も暑い日も寒い日もお風呂でホットしてください」と書かれてある。

わざわざプラスチック板に印字されており、考えた本人は会心の思いつきだったのかもしれない。

出典:東京銭湯ホームページ引用

ビル銭湯ということで屋根は低いものの、湯気が充満していることはなかった。浴室の扉が開くたびに寒気が吹き込んで浴室そのものは少し寒いぐらい。ところが体を拭いて脱衣場に入ると、今度は意外と寒くない。ちょうどいい案配で気温を管理していたのだろうか。

客層はやはり高齢者が中心。

開店時間は12時だが、訪れたのは14時頃だった。15時近くになると客足が増え、年齢も若い人が目立ってきた。

上階はジムに貸し出しているので、会員は銭湯にも入ることができるそうだ。なので鍛えられて人たちが大勢いるかと思いきや、太った人たちが多かった。

ここは一度リニューアルしてるらしいが、リニューアルしたとは思えないほど変哲もないところだった。

しかし客足は多く、かなりの人気があった。駅から徒歩5分の近さゆえに便利さもあるだろうが、接客や居心地の良さが人気の理由かもしれない。

【評価チェック箇所】

▼アクセス

最寄り駅 武蔵関

経路 東口からまっすぐ

周辺の環境 商店街、アキダイの隣

●空間演出

建物外観 ビル

壁画・眺望 富士山の写真

統一感 なし

置物 なし

照明 ふつう

★設備

休憩所 ロビー

脱衣所 横長

シャワーの出 ふつう

浴槽の種類 熱湯、バイブラ、座湯

サウナ なし(かつて上階にあった)

温度 41~45℃

棚 あり

男女入れ替え なし

■サービス

接客 誠実

清潔さ きれい

貸しタオル あり(0円)

備え付け なし

◆人

受付 50代の男女

客層 高齢者が中心ながら幅広い

【案内】

住所

〒177-0051

練馬区関町北1−15−7

電話番号

03-3920-3542

アクセス

西武新宿線「武蔵関」駅下車、徒歩3分

休日

月曜

営業時間

12:00-23:00

※東京銭湯ホームページ転載