現在の増上寺のすぐ隣に「台徳院霊廟惣門」があります。

かつては増上寺の敷地だったと思いますが現在は、「ザ・プリンスパークタワー東京」の

中なる様です。

「台徳院霊廟惣門」は江戸幕府二代将軍徳川秀忠の霊廟の惣門として建設されました。

このほかの建物の多くは焼失してしまい、勅額門・御成門・丁字門は埼玉所沢「狭山不動寺」に

移築されこの惣門だけがここに残されたそうです。。

かつては増上寺の敷地だったと思いますが現在は、「ザ・プリンスパークタワー東京」の

中なる様です。

「台徳院霊廟惣門」は江戸幕府二代将軍徳川秀忠の霊廟の惣門として建設されました。

このほかの建物の多くは焼失してしまい、勅額門・御成門・丁字門は埼玉所沢「狭山不動寺」に

移築されこの惣門だけがここに残されたそうです。。

(1)

(2)

(3) 仁王像

元は現在の川口市にあるの西福寺の仁王門にあったものが浅草寺に移された後

この惣門に安置されたそうです。

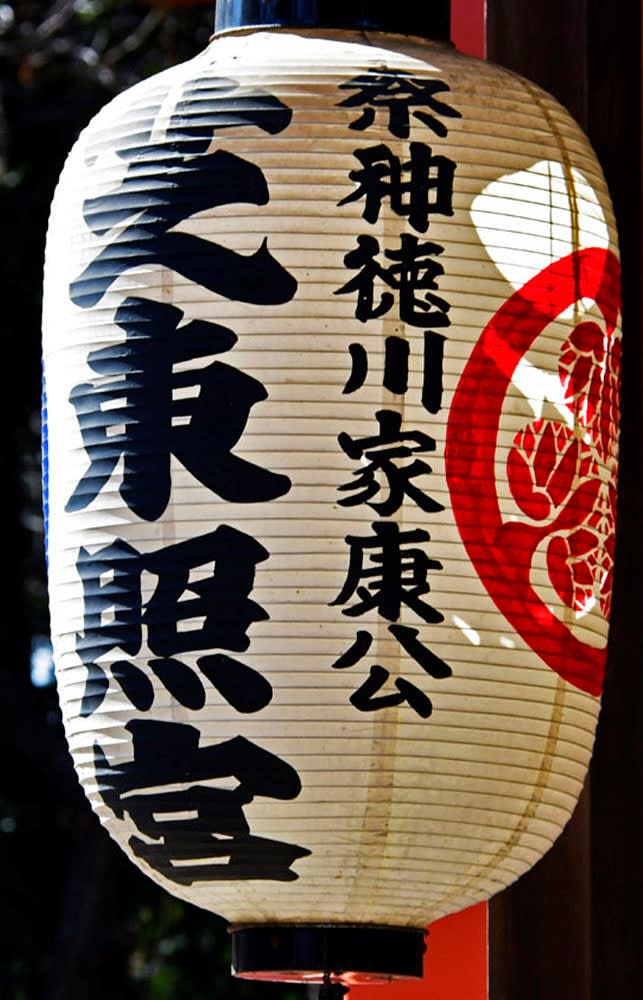

「芝東照宮」は家康の法名「安国院殿徳蓮社崇誉道和大居士」より「安国殿」と呼ばれ増上寺内にありましたが、明治の神仏分離令により増上寺から切り離されて「芝東照宮」となりました。

日光東照宮・久能山東照宮・上野東照宮と並ぶ四大東照宮の一つとされています。

社殿は東京大空襲により焼失し昭和44年に再建されたものです。

日光東照宮・久能山東照宮・上野東照宮と並ぶ四大東照宮の一つとされています。

社殿は東京大空襲により焼失し昭和44年に再建されたものです。

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(9) 伊能忠敬像

(9) 伊能忠敬像