向日葵は、太陽を追いかけるけど

今、あしたも、明後日も、太陽は隠れてほしい!

「外に出るな」と、忠実に忠告を守れば、

1メートル四方で、頭カキカキ!

食事は喉を通らず、すきっ腹、

暑さの八つ当たりする物もかすみ、

外の景色を眺める勇気も湧かない。

ただ、ただ、涼しくても気分はぐったり。

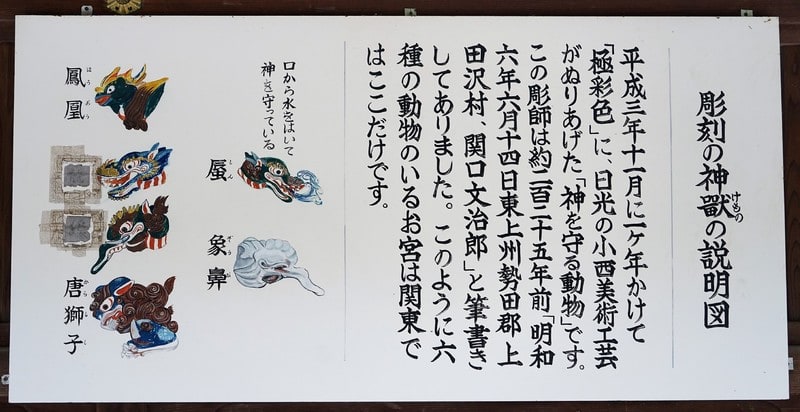

群馬、赤城山に登る道、苗ケ島に金剛寺があって、

1761年前橋の大火で延焼した後、建てられたお寺。

地元で育った侠客「大前田栄五郎」の菩提寺でもあるけど、

1771年、文治郎は息子千治と松治、星野新次郎、黒田喜太郎らは、

檀家が造った、掘っ立て小屋に着く。

赤城山から流れる沢の水音は、

禊をしてから鑿を入れる文治郎をいい気分にさせる。

完成した1773年、8つの欄間は、

中国の故事、唐子遊びを題材にしたもの。

息子千治と松治は、仕出として使い走っしり。

43歳、関口文治郎有信は御公儀御棟梁の肩書を持っている。

天井の花鳥図は、前橋藩士であり又御抱画師、

森東渓の次男、森霞巌の筆👇

写真 2018.7.16 前橋・金剛寺 ※花は別な日