仕事からの帰り道、長袖のトレーナーを買おうとイオンモールに寄ったはずが、買って帰ったのは二ール・ヤングの昨年暮れに発売されたNEWアルバムだ。 俺は昔っからこうなっちまう、散髪へ行こうと出たはずが途中でCDに変わったり・・・。

今回のCDは1枚目がソロで10曲歌われていて、2枚目は同じ10曲をオーケストラをバックに生録音という、まあ最近の二ール・ヤングの音に対する拘りは凄すぎる。

もう海外ではあちこちにハードも出回ってるのかな? MP3をとにかく批判し続け、CDよりもアナログレコードよりも生音を表現することを追及してきた結果作り上げたPONO(ポノ)という音声ファイルフォーマット。 とにかくこの人の音楽再生機器や音源に関する考え方には共感出来るところが多い。

ネットから引用させてもらうが、彼はこんなことを発言している。(以下ネットからの引用記事)

俺は、音楽が生み出す感情──鳥肌が立つような、あの感覚だ──を取り戻したい。ビットがどうしたとかではなく、アーティストが具現化したものを、そのまま聴けるようにしたいと思っている。これは、20世紀の終わりくらいから考えていたことだ。ただ、さまざまなハードルがあって、ここまでくるのに時間がかかった。

技術は人の暮らしを良くするものでなければならない。新しいテクノロジーを使えば、人の暮らしはもっとよくなるはずだし、よいインプットを生み出せると思っている。でも、これまでは、そうした“暮らし”に対する視点が欠落していたのではないか? いま、音楽そのもののもつ意味は薄まっている。音楽を聴いたとき、そのアーティストが誰であるかだとか、どんな曲であるかがわかるだけで留まっていてはいけない。そのとき、テクノロジーはいろんな感覚を与えうるものだし、Ponoはきっと、それを与えてくれる。実際にさまざまなアーティストにPonoを体験してもらったが、フランク・シナトラだって(もしPonoを体験できたら)きっとそう思ったんじゃないかな。

古いレコードを大事に守り続けるだけでなく、本当の質を維持し続けることが大切だ。音楽を単なるコピーではなく、生かし続けることが必要だ。なぜならコピーでは人の心は動かせない。俺は、かつて世界を動かした“音楽の力”を再現したいんだ。 スティーヴ・ジョブズはヴィジョンのある男だったと思う。彼はiPodを生み出し、「音楽のライブラリを持ち歩くことができる」という体験を実現した。これは歴史に残る画期的なことだったと思うが、いまにして思えば、あくまで「土台」だ。Ponoはその延長線上にある。次の世代へのつなぎになる。いままでの音楽の歴史を維持し、継承していく役割を果たしたいと思っている。

俺も最近のオーディオ機器の有り方や、音楽ソフトを買わずに、ダウンロードして飽きたら消すという音楽そのものについての扱い方に納得いかないのだ。

「おまえ、音楽は生音で聴くか、オーディオ機器のスピーカーから聴くものやで、ヘッドホンで聴いてても面白くないぞ」と若い子たちに言うと、「自分だけ誰にも邪魔されずに聴きたいんですよ」とか「家せまいし、ゲーム機器の置場で部屋いっぱいですわ」とか「CDなんか買ったら邪魔ですやん」とか・・・

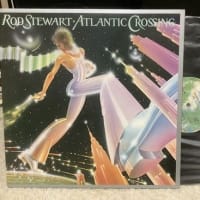

俺たちの時代は、「音楽を嗜む」という時間があったし、そういうものだと音楽に接してきたからね・・・音楽聴くのに、まず好きなコーヒーや酒を用意して、レコード一枚大事に取りだしては、スプレーで埃を取り除き、ゆっくりとターンテーブルに乗せ、そっと針を落とす。」A面が終わるとB面にひっくり返す・・・。あ~よかったな~昭和の時代は!!

今回のCDは1枚目がソロで10曲歌われていて、2枚目は同じ10曲をオーケストラをバックに生録音という、まあ最近の二ール・ヤングの音に対する拘りは凄すぎる。

もう海外ではあちこちにハードも出回ってるのかな? MP3をとにかく批判し続け、CDよりもアナログレコードよりも生音を表現することを追及してきた結果作り上げたPONO(ポノ)という音声ファイルフォーマット。 とにかくこの人の音楽再生機器や音源に関する考え方には共感出来るところが多い。

ネットから引用させてもらうが、彼はこんなことを発言している。(以下ネットからの引用記事)

俺は、音楽が生み出す感情──鳥肌が立つような、あの感覚だ──を取り戻したい。ビットがどうしたとかではなく、アーティストが具現化したものを、そのまま聴けるようにしたいと思っている。これは、20世紀の終わりくらいから考えていたことだ。ただ、さまざまなハードルがあって、ここまでくるのに時間がかかった。

技術は人の暮らしを良くするものでなければならない。新しいテクノロジーを使えば、人の暮らしはもっとよくなるはずだし、よいインプットを生み出せると思っている。でも、これまでは、そうした“暮らし”に対する視点が欠落していたのではないか? いま、音楽そのもののもつ意味は薄まっている。音楽を聴いたとき、そのアーティストが誰であるかだとか、どんな曲であるかがわかるだけで留まっていてはいけない。そのとき、テクノロジーはいろんな感覚を与えうるものだし、Ponoはきっと、それを与えてくれる。実際にさまざまなアーティストにPonoを体験してもらったが、フランク・シナトラだって(もしPonoを体験できたら)きっとそう思ったんじゃないかな。

古いレコードを大事に守り続けるだけでなく、本当の質を維持し続けることが大切だ。音楽を単なるコピーではなく、生かし続けることが必要だ。なぜならコピーでは人の心は動かせない。俺は、かつて世界を動かした“音楽の力”を再現したいんだ。 スティーヴ・ジョブズはヴィジョンのある男だったと思う。彼はiPodを生み出し、「音楽のライブラリを持ち歩くことができる」という体験を実現した。これは歴史に残る画期的なことだったと思うが、いまにして思えば、あくまで「土台」だ。Ponoはその延長線上にある。次の世代へのつなぎになる。いままでの音楽の歴史を維持し、継承していく役割を果たしたいと思っている。

俺も最近のオーディオ機器の有り方や、音楽ソフトを買わずに、ダウンロードして飽きたら消すという音楽そのものについての扱い方に納得いかないのだ。

「おまえ、音楽は生音で聴くか、オーディオ機器のスピーカーから聴くものやで、ヘッドホンで聴いてても面白くないぞ」と若い子たちに言うと、「自分だけ誰にも邪魔されずに聴きたいんですよ」とか「家せまいし、ゲーム機器の置場で部屋いっぱいですわ」とか「CDなんか買ったら邪魔ですやん」とか・・・

俺たちの時代は、「音楽を嗜む」という時間があったし、そういうものだと音楽に接してきたからね・・・音楽聴くのに、まず好きなコーヒーや酒を用意して、レコード一枚大事に取りだしては、スプレーで埃を取り除き、ゆっくりとターンテーブルに乗せ、そっと針を落とす。」A面が終わるとB面にひっくり返す・・・。あ~よかったな~昭和の時代は!!