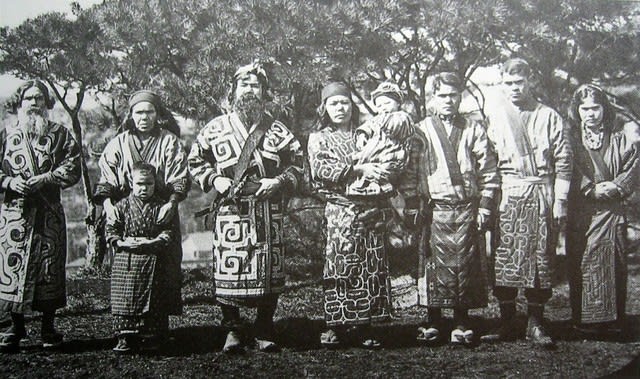

アイヌ民族(ウィキペディア/パブリックドメイン)※アイヌ民族はかつては白人とも言われ遺伝子も日本とはやや違います(北回りで北海道に到達したかもしれませんし、少なくとも北海道のアイヌと和人は長い歴史の間、混交しなかったとも考えられます。オホーツク文化人等沿海州人との混交も考えられます)。

初めて「先住民族」と明記 「アイヌ新法」閣議決定(FNN PRIME)

>政府は、アイヌ民族を先住民族と初めて明記した「アイヌ新法」の案を閣議決定した。

>この法案は、北海道などに先住してきたアイヌを、初めて「先住民族」と明記したうえで、「アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現」を掲げている。

>そのうえで、サケなどの伝統的な漁法の規制緩和や、アイヌ文化を振興する新たな交付金の創設が盛り込まれている。

>菅官房長官は、「アイヌの方々が、民族としての名誉と尊厳を保持し、これを次世代に継承していくことは多様な価値観を共生し、活力ある共生社会を実現するために必要と考えているところであります」と述べた。

>政府は、アイヌ文化の振興を外国人観光客の増加にもつなげたい考えで、今の国会で法案を成立させる方針。

ネットではアイヌ民族が先住民族であるという認定に疑問の声があるようです。

そもそも民族の定義ですが、居住地、血縁関係、言語、宗教、伝承、社会組織などがその基準となるようですが、ある民族概念への帰属意識という主観的基準が客観的基準であるとされることもあるようです。アイヌの居住地は北海道・樺太・千島で、各種証拠から北東北にもいたとされ、言語は日本語と系統関係不明のアイヌ語、伝統的宗教は熊送りが特徴的なアニミズム、国家は持たず部族社会だったようで独自の民族として客観基準があり、アイヌとは「人間」の意味で自分達を一纏まりで認識しており、日本人(和人)のことをシサム・シャモ(後者はやや差別的なニュアンスがあるようです)(ロシア人のことはフレシサム・フレシャモだそうです)と呼んでますから、民族概念への帰属意識という主観的基準でも民族として認められるようです。

先住という意味では、アイヌが和人(日本人)に比べて、北海道に先住していたことで異論はありません。ゆえに先住民族で間違いなく、疑問の声があるのはアイヌが日本においては通常目立たない小規模な民族であることから来るのでしょう(その意味ではアメリカにおけるインディアンに類似します。独立論が出るような規模の民族ではありません)。厳密に言えば、日本という国は単一民族からなる国ではないということになります(見方次第で事実上の単一民族の国ということも出来ると思います)。

現代において日本人=日本国籍=日本民族の図式が一般に成り立ちますが(特には誤用と思いません)、厳密に言えば日本人=日本国籍=日本民族+アイヌ民族と見ることも出来ます(戦前は例えば朝鮮人=朝鮮民族が日本国籍を持っていました)。

観光振興ということですが、アメリカのネイティブ・アメリカン観光のようなものを意識しているのだと思います。現状では日高地方の平取町立二風谷アイヌ文化博物館が有名だと思います。アイヌは最近では週刊少年ジャンプのゴールデンカムイでも知られますね(かつて北海道にゴールドラッシュがあったとか)。

アイヌは歴史的には日本から見て蝦夷(えぞ)と呼ばれていました。北海道が蝦夷地です。エゾ=アイヌは通説でこれにまず異論は無いと思います。厄介なのが蝦夷を昔はエミシやエビスと呼んでいたということで、エミシ=アイヌ説とエミシを和人(日本人)の辺民とみるエミシ辺民説とが対立してきました。エミシは昔、愛瀰詩・毛人とも書き、畿内の先住民であるとされたり、毛野国=両毛地域(群馬・栃木)に住んでいた人が毛人ではないかと言われたり、多賀城(宮城県、南東北)や越後(新潟県、渟足柵・磐舟柵)あたりの「服わぬ(まつろわぬ)」民を指したりしますから、辺民説が部分的に当たっている可能性もあると思いますが、何か具体的な(特に文献上の)根拠・証拠がある訳ではないと理解して良いと思います。少なくとも北東北に広範囲に残るアイヌ語地名から、全てのエミシが和人でも無さそうですが、これは後述します。

エゾという用語が使われ始めたのは11世紀か12世紀であるようです。鎌倉時代には蝦夷(えぞ)沙汰職、蝦夷(えぞ)代官という役職があって、これは南北朝時代に蝦夷(えぞ)管領と呼ばれるようになりました。この職は安藤氏(後に安東氏)の世職で、政務を行う役所は津軽の十三湊(とさみなと=江戸前期まで、現代の呼び名。江戸時代後期以降じゅうさんみなととも)にあったようです。この頃北東北はどうも和人(日本人)の居住地らしく、北東北のアイヌ語地名は少なくともエミシに遡るように思えます。エミシをエゾと呼ぶようになった経緯ですが、時期的には中世社会への移行期に近く、鎌倉幕府の成立等とあわせて、移住した関東あたりの武士の方言に関係する可能性があると思います(アイヌ語で人を意味する「エンチュ (enchu, enchiu)」が東北方言式の発音により「Ezo」となったとする説も。出典:小泉保(1998)『縄文語の発見』青土社)。

擦文文化の成立過程と秋田城交易(北海道博物館研究紀要 鈴木琢也)を参照すると、8~9世紀は、擦文文化と東北地方土師器文化との物流・交易が活発になる時期のようです。渡島蝦夷、渡島狄との交流も史料に見え、考古学的に交易も確認できるようです(秋田城が拠点とも)。渡島が北海道ですが、今も北海道南部の半島を渡島(おしま)半島と言います。注意すべきは東北地方土師器文化で、これを完全に和人(日本人)と見るべきではないのではないかと思います(そう見ると北東北のアイヌ語地名を理解しにくくなります)。後述するように樺太アイヌと北海道アイヌの文化は違っており、単に日本人と隣り合っていたから似たような文化だったのであって、民族は言語系統で判別されるところが大きいように思います。蝦夷(エミシ)の地の古墳を考えてみるのも面白いかもしれません(蝦夷の古代史/工藤雅樹著 平凡社新書071 2001)。水田農耕の早期の北東北への到達が明らかになったことで、蝦夷(エミシ)=辺民説が有力にもなったようですが、必ずしも技術=民族ではなく(インディカ米の産地が全て同一民族でしょうか?)、北東北のアイヌと技術の受容、同化の過程について考察しても良いでしょう。同一地域に異なる民族が住むことも、世界史では割合通常のことです。

鎌倉時代には北の「元寇」があったと言われ、元とアイヌが交戦したことで知られるようです。樺太の白主土城がアイヌ伝統のチャシとはかなり構造の違う方形土城で中国長城伝統の版築の技法が使われており、元の前進基地だったとされるようです(アイヌとモンゴルの戦い モンゴルの樺太侵攻 1264年の遠征 1284-1286年の連続攻撃 個人ブログ)。樺太アイヌはミイラ作成で知られるようですが、東夷之遠酋・俘囚之上頭を自称する藤原氏のミイラ(中尊寺)との関連性も指摘されるとか(オホーツク文化圏でも北海道でもミイラ作りは行われないようです)。

樺太アイヌは北海道アイヌや千島アイヌとは異なる文化・伝統を有することで知られますが、ルーツは余市あたりのアイヌにあるとも言われるようです。大陸文化の影響で独自の文化を育んだ可能性もあると思いますが、千島アイヌ語に比べると比較的言語資料が多く残っているようです。南樺太がソ連に占拠されて以降は、北海道に移住したとか。山丹交易や蝦夷錦でも知られるようです。

樺太には他にウィルタ・ニヴフといった民族が先住しており、ウィルタがツングース系(満州系)で、ニヴフ(ギリヤーク)の話す言葉は系統不明で孤立した古シベリア諸語のひとつとされるようです(アイヌ語も系統不明で孤立した言語とされます)。ニヴフは道東オホーツク沿岸の海獣狩猟や漁労を中心とした異質の文化オホーツク文化の担い手と見る説も有力です。日本書紀にでてくる粛慎(みしはせ、あしはせ)はオホーツク文化人だという説も有力だとか(トビニタイ文化から擦文文化人(後のアイヌ)に吸収されたとも)。樺太探検で知られるのは徳川将軍家御庭番である間宮林蔵です。オホーツク海の流氷は有名ですが、氷結した沿海州アムール川の氷だということも知られますね。

千島アイヌ(ウルップ島以北のアイヌ)はより南のアイヌと異なる伝統を持っていたようですが、日本とは没交渉で謎が多いようです。進出は比較的遅かったとも。

ここで北東北のアイヌ語地名ですが、筆者はアイヌ語地名で疑いないと考えます(例えば、アイヌ語地名の日本語化の型(鏡味明克)が学問的かつ詳しいように思います。日本のアイヌ語研究の本格的創始者として知られる金田一京助も東北のアイヌ語地名を濃厚に発見したようです)。北海道と同じナイ地名が北東北にあって、その量が多ければアイヌ語でないと考える方が難しいものだと思います。これは北東北の沿岸部に限らず、沼宮内(ぬまくない)のような岩手北部や比内(ひない)のような秋田北部にも広がりますから、北海道のアイヌが来たというようなレベルの話ではなく、元々北東北に住んでいたと考える以外に説明はつかなそうです。

前述したように元々エミシがアイヌを呼んだという証拠はありませんが、畿内から見て東北あたりのまつろわぬ民=エミシの中にアイヌが含まれることは間違いないんだろうと思います。学説的にも7世紀以降の蝦夷について、アイヌとの連続性を認める説が有力だとされ、蝦夷に対し中央政府側に通訳がついていたそうで、アイヌ語系統の言葉を話していたと推定されているようです(宇野俊一ほか編「日本全史」講談社、1991年)。考古学的にも古墳時代の寒冷化に伴い、北海道の道央や道南地方を中心に栄えていた続縄文文化の担い手が東北地方北部を南下して仙台平野付近にまで達したとも。

蝦夷という漢字ですが、蝦(エビ)と夷に分けられるように思います。夷狄とは中国からみた周辺異民族を指す言葉で、蝦狄という宛て方もあったようですから、夷という漢字は見たままの意味なのでしょう。蝦(エビ)はエビ色の用例があり、和語の「えび」は、元々は(山)葡萄、あるいはその色のことだったのだそうです。樹木シリーズ58 ヤマブドウ(森と水の郷あきた)参照ですが、秋田の人やアイヌはブドウの皮を履物・袋・漁具等に利用したようですし(北海道のアイヌは、ヤマブドウの樹皮でシトカプ・ケリ(葡萄蔓の靴)と呼ばれる草鞋を編んで履いていた)(儀礼用の冠・サパンペも、ヤマブドウの樹皮を芯にして作る)、薄紫色に染めることを「葡萄染(えびぞめ)」というそうです。あるいはエビ色の異民族に見えたから蝦夷という漢字を宛てた可能性もあると思います。長野県北部にはヤマブドウを使った伝統の民間療法が残っており、茎をつぶして、虫刺され時に塗る。葉は噛んで蜂刺されに塗り、果実は貧血によいと言います。山葡萄は古名を「エビカズラ」(葡萄蔓)とも言い、あるいは縄文時代から山葡萄は利用されてきたのかもしれません。寒さやお酒による赤ら顔も関係あったかどうか。

漢字はともかく、エミシ・エビスは元々日本人からみて異民族を指したのでしょうが、語源はよく分かりません。用語としてはエミシの方が古いようです。エビスのエビはエビ色+衆の可能性もあるでしょうか。

余談になりますが、日本の異民族として南九州の熊襲や隼人も知られますが、熊襲は風土記では,球磨噌唹 (クマソオ) と連称されており、クマ(人吉盆地)+ソオ(大隅地方・鹿児島県東部)だったのでしょう。ソオはよく分かりませんが、クマは目の隈に近い意味でクマ川≒黒川といった意味かもしれませんし、曲川かもしれませんが、いずれにせよ日本全国に広がる一般的な地名のようです。付近で言えば阿蘇が麻生で一般的な地名のバリエーションの可能性もあると思います(関連して木曽はキソウで木が生えるところかもしれません。曽は本来ソウと読みます)。琉球王国は独自の歴史(書)を持ちますが、民族的(言語的)出自は日本で南九州も同様だろうと思います(海民が島に渡ったろうことを考えると、肥前・肥後と薩摩といった西回りが南西諸島と関係が深そうです)(廃藩置県で沖縄県になって以降、琉球民族というより、沖縄県民と見るべきだと考えます。フランスやイタリア・スペインも結構地域性があるらしいですが)。いずれにせよ、アイヌは縄文人の子孫であるにせよ、沖縄と違って系統関係が異なることに注意が必要だと思います。漢民族とモンゴルの関係が証明されないように、隣り合う民族が必ずしも近縁関係を証明できる訳ではありません(同じに分類される土器を使っていたからと言って同じ民族だと証明されません)。

鎌倉時代後期(14世紀)には、蝦夷(えぞ)は「渡党」、「日の本」、「唐子」に分かれ、渡党は和人と言葉が通じ、本州との交易に従事したという文献(諏訪大明神絵詞)が残っているそうです。蝦夷が北東北にいたことを踏まえると、渡党とは蝦夷地に渡ったエミシ(ゆえに和人と混交が進んでおり二言語を操る)かもしれませんし、渡島の蝦夷だったから渡党かもしれません。渡党=和人説もあるようですが、日本語を操るアイヌが次第に同化したと考える方が妥当のような気がします。

道南十二館(どうなんじゅうにたて)(内4つは史跡)は、蝦夷地渡島半島にあった和人領主層の館の総称ですが、渡党と共存していたようです(遺跡にアイヌの居住の跡も見られるようです)。秋田氏(旧・安東氏)から独立した花沢館主(上ノ国町上ノ国。上ノ国遺跡は中世都市とも言われるそうです)の蠣崎氏(糠部郡蠣崎(青森県むつ市川内町)と関係がある可能性も)が、後に松前氏になり、江戸時代の松前藩の蝦夷地支配に繋がるようです。

唐子(からこ)は日本人と接触の薄かった日本海側の(後の)(北海道以北の)アイヌを指すと思います。あるいは後の樺太アイヌが含まれるのでしょう。大陸との交易が古くからあったとも考えられ、ゆえに唐(から)という字が使われるのでしょう。樺太の語源は不明のようですが、唐子の唐、つまり大陸と関係ある可能性もあると思います。日ノ本は通常日本を指しますが、日本よりより東の地域ということで太平洋側のアイヌを日ノ本の呼んだと考えられます。東北地方も日本海側と太平洋側で結構文化が違うようですが、特に渡島半島の山は結構深い感じで(ヒグマも出るでしょうし)、海上交通が主体で日本海と太平洋岸という文化の分かれ方をしたんだろうと思います。ただ、道央あたりは日本海側と太平洋側の文化は繋がっていたかもしれません。いずれにせよ、いずれも日本から見た(日本が名づけた)呼称なのでしょう。

アイヌ文化で言えば、サイモンという神明裁判が行われていたようですが、これは日本の古代や室町時代の記録にも見られ、盟神探湯(くかたち、くかだち、くがたち)といううけいの一種であるようです。鉄器は交易で和人から手に入れていたようですが、アイヌ文化は独自の文化を保ちながらも、歴史的に隣り合う日本の影響もあったと考えられます。

チャシは諸説あるようですが、基本的には防御用の砦なのでしょう(コシャマインの戦いの戦いなどしばしば反乱は起こっています)。日本も山城が方々に山城が築かれましたし、沖縄においてはグスクが知られます。グスクは宗教的な場でもあったらしく、複合的な意味があったかもしれません。結局、統一的な国家が建設されるより先に日本人が支配した感じになるのは、人口希薄で日本以外の文明の地から遠い事情があったかもしれません。

ネットではアイヌ文化と左翼利権の関係性も指摘されますが、健全な発展を望みたいものです。アイヌ文化は樺太・千島・沿海州や東北・北海道の歴史にも関係が深く、それ自体価値があります。

初めて「先住民族」と明記 「アイヌ新法」閣議決定(FNN PRIME)

>政府は、アイヌ民族を先住民族と初めて明記した「アイヌ新法」の案を閣議決定した。

>この法案は、北海道などに先住してきたアイヌを、初めて「先住民族」と明記したうえで、「アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現」を掲げている。

>そのうえで、サケなどの伝統的な漁法の規制緩和や、アイヌ文化を振興する新たな交付金の創設が盛り込まれている。

>菅官房長官は、「アイヌの方々が、民族としての名誉と尊厳を保持し、これを次世代に継承していくことは多様な価値観を共生し、活力ある共生社会を実現するために必要と考えているところであります」と述べた。

>政府は、アイヌ文化の振興を外国人観光客の増加にもつなげたい考えで、今の国会で法案を成立させる方針。

ネットではアイヌ民族が先住民族であるという認定に疑問の声があるようです。

そもそも民族の定義ですが、居住地、血縁関係、言語、宗教、伝承、社会組織などがその基準となるようですが、ある民族概念への帰属意識という主観的基準が客観的基準であるとされることもあるようです。アイヌの居住地は北海道・樺太・千島で、各種証拠から北東北にもいたとされ、言語は日本語と系統関係不明のアイヌ語、伝統的宗教は熊送りが特徴的なアニミズム、国家は持たず部族社会だったようで独自の民族として客観基準があり、アイヌとは「人間」の意味で自分達を一纏まりで認識しており、日本人(和人)のことをシサム・シャモ(後者はやや差別的なニュアンスがあるようです)(ロシア人のことはフレシサム・フレシャモだそうです)と呼んでますから、民族概念への帰属意識という主観的基準でも民族として認められるようです。

先住という意味では、アイヌが和人(日本人)に比べて、北海道に先住していたことで異論はありません。ゆえに先住民族で間違いなく、疑問の声があるのはアイヌが日本においては通常目立たない小規模な民族であることから来るのでしょう(その意味ではアメリカにおけるインディアンに類似します。独立論が出るような規模の民族ではありません)。厳密に言えば、日本という国は単一民族からなる国ではないということになります(見方次第で事実上の単一民族の国ということも出来ると思います)。

現代において日本人=日本国籍=日本民族の図式が一般に成り立ちますが(特には誤用と思いません)、厳密に言えば日本人=日本国籍=日本民族+アイヌ民族と見ることも出来ます(戦前は例えば朝鮮人=朝鮮民族が日本国籍を持っていました)。

観光振興ということですが、アメリカのネイティブ・アメリカン観光のようなものを意識しているのだと思います。現状では日高地方の平取町立二風谷アイヌ文化博物館が有名だと思います。アイヌは最近では週刊少年ジャンプのゴールデンカムイでも知られますね(かつて北海道にゴールドラッシュがあったとか)。

アイヌは歴史的には日本から見て蝦夷(えぞ)と呼ばれていました。北海道が蝦夷地です。エゾ=アイヌは通説でこれにまず異論は無いと思います。厄介なのが蝦夷を昔はエミシやエビスと呼んでいたということで、エミシ=アイヌ説とエミシを和人(日本人)の辺民とみるエミシ辺民説とが対立してきました。エミシは昔、愛瀰詩・毛人とも書き、畿内の先住民であるとされたり、毛野国=両毛地域(群馬・栃木)に住んでいた人が毛人ではないかと言われたり、多賀城(宮城県、南東北)や越後(新潟県、渟足柵・磐舟柵)あたりの「服わぬ(まつろわぬ)」民を指したりしますから、辺民説が部分的に当たっている可能性もあると思いますが、何か具体的な(特に文献上の)根拠・証拠がある訳ではないと理解して良いと思います。少なくとも北東北に広範囲に残るアイヌ語地名から、全てのエミシが和人でも無さそうですが、これは後述します。

エゾという用語が使われ始めたのは11世紀か12世紀であるようです。鎌倉時代には蝦夷(えぞ)沙汰職、蝦夷(えぞ)代官という役職があって、これは南北朝時代に蝦夷(えぞ)管領と呼ばれるようになりました。この職は安藤氏(後に安東氏)の世職で、政務を行う役所は津軽の十三湊(とさみなと=江戸前期まで、現代の呼び名。江戸時代後期以降じゅうさんみなととも)にあったようです。この頃北東北はどうも和人(日本人)の居住地らしく、北東北のアイヌ語地名は少なくともエミシに遡るように思えます。エミシをエゾと呼ぶようになった経緯ですが、時期的には中世社会への移行期に近く、鎌倉幕府の成立等とあわせて、移住した関東あたりの武士の方言に関係する可能性があると思います(アイヌ語で人を意味する「エンチュ (enchu, enchiu)」が東北方言式の発音により「Ezo」となったとする説も。出典:小泉保(1998)『縄文語の発見』青土社)。

擦文文化の成立過程と秋田城交易(北海道博物館研究紀要 鈴木琢也)を参照すると、8~9世紀は、擦文文化と東北地方土師器文化との物流・交易が活発になる時期のようです。渡島蝦夷、渡島狄との交流も史料に見え、考古学的に交易も確認できるようです(秋田城が拠点とも)。渡島が北海道ですが、今も北海道南部の半島を渡島(おしま)半島と言います。注意すべきは東北地方土師器文化で、これを完全に和人(日本人)と見るべきではないのではないかと思います(そう見ると北東北のアイヌ語地名を理解しにくくなります)。後述するように樺太アイヌと北海道アイヌの文化は違っており、単に日本人と隣り合っていたから似たような文化だったのであって、民族は言語系統で判別されるところが大きいように思います。蝦夷(エミシ)の地の古墳を考えてみるのも面白いかもしれません(蝦夷の古代史/工藤雅樹著 平凡社新書071 2001)。水田農耕の早期の北東北への到達が明らかになったことで、蝦夷(エミシ)=辺民説が有力にもなったようですが、必ずしも技術=民族ではなく(インディカ米の産地が全て同一民族でしょうか?)、北東北のアイヌと技術の受容、同化の過程について考察しても良いでしょう。同一地域に異なる民族が住むことも、世界史では割合通常のことです。

鎌倉時代には北の「元寇」があったと言われ、元とアイヌが交戦したことで知られるようです。樺太の白主土城がアイヌ伝統のチャシとはかなり構造の違う方形土城で中国長城伝統の版築の技法が使われており、元の前進基地だったとされるようです(アイヌとモンゴルの戦い モンゴルの樺太侵攻 1264年の遠征 1284-1286年の連続攻撃 個人ブログ)。樺太アイヌはミイラ作成で知られるようですが、東夷之遠酋・俘囚之上頭を自称する藤原氏のミイラ(中尊寺)との関連性も指摘されるとか(オホーツク文化圏でも北海道でもミイラ作りは行われないようです)。

樺太アイヌは北海道アイヌや千島アイヌとは異なる文化・伝統を有することで知られますが、ルーツは余市あたりのアイヌにあるとも言われるようです。大陸文化の影響で独自の文化を育んだ可能性もあると思いますが、千島アイヌ語に比べると比較的言語資料が多く残っているようです。南樺太がソ連に占拠されて以降は、北海道に移住したとか。山丹交易や蝦夷錦でも知られるようです。

樺太には他にウィルタ・ニヴフといった民族が先住しており、ウィルタがツングース系(満州系)で、ニヴフ(ギリヤーク)の話す言葉は系統不明で孤立した古シベリア諸語のひとつとされるようです(アイヌ語も系統不明で孤立した言語とされます)。ニヴフは道東オホーツク沿岸の海獣狩猟や漁労を中心とした異質の文化オホーツク文化の担い手と見る説も有力です。日本書紀にでてくる粛慎(みしはせ、あしはせ)はオホーツク文化人だという説も有力だとか(トビニタイ文化から擦文文化人(後のアイヌ)に吸収されたとも)。樺太探検で知られるのは徳川将軍家御庭番である間宮林蔵です。オホーツク海の流氷は有名ですが、氷結した沿海州アムール川の氷だということも知られますね。

千島アイヌ(ウルップ島以北のアイヌ)はより南のアイヌと異なる伝統を持っていたようですが、日本とは没交渉で謎が多いようです。進出は比較的遅かったとも。

ここで北東北のアイヌ語地名ですが、筆者はアイヌ語地名で疑いないと考えます(例えば、アイヌ語地名の日本語化の型(鏡味明克)が学問的かつ詳しいように思います。日本のアイヌ語研究の本格的創始者として知られる金田一京助も東北のアイヌ語地名を濃厚に発見したようです)。北海道と同じナイ地名が北東北にあって、その量が多ければアイヌ語でないと考える方が難しいものだと思います。これは北東北の沿岸部に限らず、沼宮内(ぬまくない)のような岩手北部や比内(ひない)のような秋田北部にも広がりますから、北海道のアイヌが来たというようなレベルの話ではなく、元々北東北に住んでいたと考える以外に説明はつかなそうです。

前述したように元々エミシがアイヌを呼んだという証拠はありませんが、畿内から見て東北あたりのまつろわぬ民=エミシの中にアイヌが含まれることは間違いないんだろうと思います。学説的にも7世紀以降の蝦夷について、アイヌとの連続性を認める説が有力だとされ、蝦夷に対し中央政府側に通訳がついていたそうで、アイヌ語系統の言葉を話していたと推定されているようです(宇野俊一ほか編「日本全史」講談社、1991年)。考古学的にも古墳時代の寒冷化に伴い、北海道の道央や道南地方を中心に栄えていた続縄文文化の担い手が東北地方北部を南下して仙台平野付近にまで達したとも。

蝦夷という漢字ですが、蝦(エビ)と夷に分けられるように思います。夷狄とは中国からみた周辺異民族を指す言葉で、蝦狄という宛て方もあったようですから、夷という漢字は見たままの意味なのでしょう。蝦(エビ)はエビ色の用例があり、和語の「えび」は、元々は(山)葡萄、あるいはその色のことだったのだそうです。樹木シリーズ58 ヤマブドウ(森と水の郷あきた)参照ですが、秋田の人やアイヌはブドウの皮を履物・袋・漁具等に利用したようですし(北海道のアイヌは、ヤマブドウの樹皮でシトカプ・ケリ(葡萄蔓の靴)と呼ばれる草鞋を編んで履いていた)(儀礼用の冠・サパンペも、ヤマブドウの樹皮を芯にして作る)、薄紫色に染めることを「葡萄染(えびぞめ)」というそうです。あるいはエビ色の異民族に見えたから蝦夷という漢字を宛てた可能性もあると思います。長野県北部にはヤマブドウを使った伝統の民間療法が残っており、茎をつぶして、虫刺され時に塗る。葉は噛んで蜂刺されに塗り、果実は貧血によいと言います。山葡萄は古名を「エビカズラ」(葡萄蔓)とも言い、あるいは縄文時代から山葡萄は利用されてきたのかもしれません。寒さやお酒による赤ら顔も関係あったかどうか。

漢字はともかく、エミシ・エビスは元々日本人からみて異民族を指したのでしょうが、語源はよく分かりません。用語としてはエミシの方が古いようです。エビスのエビはエビ色+衆の可能性もあるでしょうか。

余談になりますが、日本の異民族として南九州の熊襲や隼人も知られますが、熊襲は風土記では,球磨噌唹 (クマソオ) と連称されており、クマ(人吉盆地)+ソオ(大隅地方・鹿児島県東部)だったのでしょう。ソオはよく分かりませんが、クマは目の隈に近い意味でクマ川≒黒川といった意味かもしれませんし、曲川かもしれませんが、いずれにせよ日本全国に広がる一般的な地名のようです。付近で言えば阿蘇が麻生で一般的な地名のバリエーションの可能性もあると思います(関連して木曽はキソウで木が生えるところかもしれません。曽は本来ソウと読みます)。琉球王国は独自の歴史(書)を持ちますが、民族的(言語的)出自は日本で南九州も同様だろうと思います(海民が島に渡ったろうことを考えると、肥前・肥後と薩摩といった西回りが南西諸島と関係が深そうです)(廃藩置県で沖縄県になって以降、琉球民族というより、沖縄県民と見るべきだと考えます。フランスやイタリア・スペインも結構地域性があるらしいですが)。いずれにせよ、アイヌは縄文人の子孫であるにせよ、沖縄と違って系統関係が異なることに注意が必要だと思います。漢民族とモンゴルの関係が証明されないように、隣り合う民族が必ずしも近縁関係を証明できる訳ではありません(同じに分類される土器を使っていたからと言って同じ民族だと証明されません)。

鎌倉時代後期(14世紀)には、蝦夷(えぞ)は「渡党」、「日の本」、「唐子」に分かれ、渡党は和人と言葉が通じ、本州との交易に従事したという文献(諏訪大明神絵詞)が残っているそうです。蝦夷が北東北にいたことを踏まえると、渡党とは蝦夷地に渡ったエミシ(ゆえに和人と混交が進んでおり二言語を操る)かもしれませんし、渡島の蝦夷だったから渡党かもしれません。渡党=和人説もあるようですが、日本語を操るアイヌが次第に同化したと考える方が妥当のような気がします。

道南十二館(どうなんじゅうにたて)(内4つは史跡)は、蝦夷地渡島半島にあった和人領主層の館の総称ですが、渡党と共存していたようです(遺跡にアイヌの居住の跡も見られるようです)。秋田氏(旧・安東氏)から独立した花沢館主(上ノ国町上ノ国。上ノ国遺跡は中世都市とも言われるそうです)の蠣崎氏(糠部郡蠣崎(青森県むつ市川内町)と関係がある可能性も)が、後に松前氏になり、江戸時代の松前藩の蝦夷地支配に繋がるようです。

唐子(からこ)は日本人と接触の薄かった日本海側の(後の)(北海道以北の)アイヌを指すと思います。あるいは後の樺太アイヌが含まれるのでしょう。大陸との交易が古くからあったとも考えられ、ゆえに唐(から)という字が使われるのでしょう。樺太の語源は不明のようですが、唐子の唐、つまり大陸と関係ある可能性もあると思います。日ノ本は通常日本を指しますが、日本よりより東の地域ということで太平洋側のアイヌを日ノ本の呼んだと考えられます。東北地方も日本海側と太平洋側で結構文化が違うようですが、特に渡島半島の山は結構深い感じで(ヒグマも出るでしょうし)、海上交通が主体で日本海と太平洋岸という文化の分かれ方をしたんだろうと思います。ただ、道央あたりは日本海側と太平洋側の文化は繋がっていたかもしれません。いずれにせよ、いずれも日本から見た(日本が名づけた)呼称なのでしょう。

アイヌ文化で言えば、サイモンという神明裁判が行われていたようですが、これは日本の古代や室町時代の記録にも見られ、盟神探湯(くかたち、くかだち、くがたち)といううけいの一種であるようです。鉄器は交易で和人から手に入れていたようですが、アイヌ文化は独自の文化を保ちながらも、歴史的に隣り合う日本の影響もあったと考えられます。

チャシは諸説あるようですが、基本的には防御用の砦なのでしょう(コシャマインの戦いの戦いなどしばしば反乱は起こっています)。日本も山城が方々に山城が築かれましたし、沖縄においてはグスクが知られます。グスクは宗教的な場でもあったらしく、複合的な意味があったかもしれません。結局、統一的な国家が建設されるより先に日本人が支配した感じになるのは、人口希薄で日本以外の文明の地から遠い事情があったかもしれません。

ネットではアイヌ文化と左翼利権の関係性も指摘されますが、健全な発展を望みたいものです。アイヌ文化は樺太・千島・沿海州や東北・北海道の歴史にも関係が深く、それ自体価値があります。

対して沖縄は成立が若干古いかもしれませんが、八重山・宮古・本島・奄美で音韻が結構違う印象です。島嶼間で結構没交渉だったのではないかと考えられます。

アキタブキは北海道の何処に行っても存在し食用にもなるようです。高さ2m~3mになるラワンブキもアキタブキの1種で、蕗の葉の下の人が小人に直結するかは疑問がありそうです。あるいは千島アイヌは北東アジアに広く見られたらしい沈黙交易を蕗の葉の下で行ったと想像できるかもしれません。あるいは食用としての利用が多かった可能性も。いずれにせよ、千島アイヌとコロポックルを古くは混同して扱われていたようであり、北海道アイヌから見て、蕗の利用が目立った千島アイヌ集団=コロポックルの可能性もありそうです。まぁ(蕗が生えている)山の民を言った可能性もあるかもしれませんが。

なお沖縄方言の数詞はかなり本土の「和語」の数詞と共通している印象です。

埋葬人骨を含む14基の墓が確認され、出土した人骨は保存状態がよく、北海道の古人骨研究の基準資料となっており、北海道の人の成り立ちを明らかにする研究や本州縄文人との比較がなされているようです。アイヌのDNAは北方沿海州のDNAに近く、オホーツク文化との関連も指摘されますが、それ以前に縄文時代から北方沿海州に近かった可能性もあると思います。津軽海峡に動物相の分布境界線「ブラキストン線」がありますが、元々アイヌは北周りに北海道に到達したとも考えられます。

北海道の縄文土器ですが、押型文土器が注目されます。[

縄文時代の前期末~中期前半の北海道北東部では、彫刻を施した丸棒を土器表面に押し付け回転させることで、「押型文」と呼ばれる特徴的な文様がつけられた「押型文土器」を見ることができる」(北海道のちょっとかわった縄文土器―押型文土器―【コラムリレー第42回】http://www.hk-curators.jp/archives/1497 北海道博物館協会学芸職員部会)のだそうですが、これはもう縄文とは言うのはおかしいと言えます。縄で模様をつけていないのですから。北海道にも麻(縄文の縄ではないかとも推測されます)はあるようですが、北海道の北東部というと後のオホーツク文化の地と重なるように思います。あるいは後のニヴフが住んでいて、後のアイヌの勢力伸張と共に消えた可能性も考えられると思います。