「ミサンガの編み方教えて!」とMちゃんにお願いされていたので、

小さい子でも作れる簡単なミサンガ作りを楽しみました。

3色の基本編み、これなら小学生でも作れそう。

刺しゅう糸3色、75㎝を各2本、束ねて三つ編みです。

6センチ程編んだら、組みひものスタートです。

バインダーに挟むと作業が解りやすいし、膝の上で編めますよ。

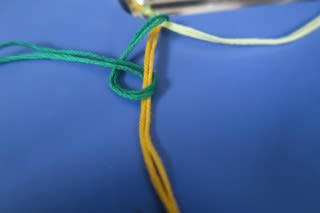

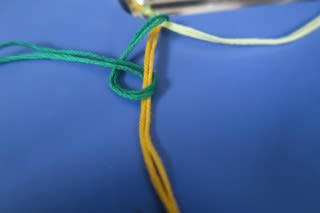

1段目、左の糸(みどり)が編み糸、隣の黄色が芯糸になります。

数字の4になるよう編み糸を置き、芯糸の下をくぐらせて

芯糸をピンと引いたまま、糸の付け根まで引き締めます。

同じ糸で同じことをもう一度繰り返します。

次は右側の白い糸を芯にして、緑の編み糸で2回編みます。

2段目、黄色が編み糸、最初は白が芯糸になり2回編みます。

次に黄色の編み糸、みどりが芯で2回編みます。

3段目、白が編み糸、みどりが芯で2回、

次に白が編み糸、黄色が芯で2回。

この繰り返しだけで、どんどん編めちゃいます。

芯糸をピンと引っ張りながら編み糸を締めるのがコツ。

最初のうちは、長い糸を丸めておくと編みやすいです。

最後は三つ編みで完成です。

横で見ていたNちゃんが「私も作る!」と飛びつきました。

器用なNちゃん、見事な指使いですぐに編みだしました。

「Nちゃんすごいね、お友達にも教えてあげられるね」と言うと、

「指が勝手に動くから、良く判らない」ですって。

そうですね、編み物って、「無意識に指が動く」 この感覚ですよね。

「私が作るって言ったのに・・・」と、お姉ちゃんは

チョット苦戦しながらご機嫌ななめです。

でも、頑張ってお友達にも編んでいました。

「ママのも作ってあげる、お友達の分も・・・」と何本も編みました。

ミサンガって中高生のプレゼントだと思っていたけれど、

小学生が作りたいって思っているんだとちょっと驚きです。

ミサンガの語源はポルトガル語で本来の意味は「ビーズ」。

プロミスリングとも呼ばれ、恋人や友人との「絆」の証しにつけられているものです。

色にも様々な意味が込められているようですが、

子供たちはきれいな色の組み合わせに夢中です。

私の願いは、この楽しい時間がいつまでも続くこと。

小さい子でも作れる簡単なミサンガ作りを楽しみました。

3色の基本編み、これなら小学生でも作れそう。

刺しゅう糸3色、75㎝を各2本、束ねて三つ編みです。

6センチ程編んだら、組みひものスタートです。

バインダーに挟むと作業が解りやすいし、膝の上で編めますよ。

1段目、左の糸(みどり)が編み糸、隣の黄色が芯糸になります。

数字の4になるよう編み糸を置き、芯糸の下をくぐらせて

芯糸をピンと引いたまま、糸の付け根まで引き締めます。

同じ糸で同じことをもう一度繰り返します。

次は右側の白い糸を芯にして、緑の編み糸で2回編みます。

2段目、黄色が編み糸、最初は白が芯糸になり2回編みます。

次に黄色の編み糸、みどりが芯で2回編みます。

3段目、白が編み糸、みどりが芯で2回、

次に白が編み糸、黄色が芯で2回。

この繰り返しだけで、どんどん編めちゃいます。

芯糸をピンと引っ張りながら編み糸を締めるのがコツ。

最初のうちは、長い糸を丸めておくと編みやすいです。

最後は三つ編みで完成です。

横で見ていたNちゃんが「私も作る!」と飛びつきました。

器用なNちゃん、見事な指使いですぐに編みだしました。

「Nちゃんすごいね、お友達にも教えてあげられるね」と言うと、

「指が勝手に動くから、良く判らない」ですって。

そうですね、編み物って、「無意識に指が動く」 この感覚ですよね。

「私が作るって言ったのに・・・」と、お姉ちゃんは

チョット苦戦しながらご機嫌ななめです。

でも、頑張ってお友達にも編んでいました。

「ママのも作ってあげる、お友達の分も・・・」と何本も編みました。

ミサンガって中高生のプレゼントだと思っていたけれど、

小学生が作りたいって思っているんだとちょっと驚きです。

ミサンガの語源はポルトガル語で本来の意味は「ビーズ」。

プロミスリングとも呼ばれ、恋人や友人との「絆」の証しにつけられているものです。

色にも様々な意味が込められているようですが、

子供たちはきれいな色の組み合わせに夢中です。

私の願いは、この楽しい時間がいつまでも続くこと。

楽しそう

頭で考えていても進みませんね

指が勝手に動いていく・・・。。すばらしい感覚

糸を3色に分けているからわかりやすいかもね。

頭の体操になりそう

そしてお孫さんとおばあちゃん先生

共通の話題共有しながら楽しめる最高ですね。

孫につられて編んでみたら楽しいですね。

孫のNちゃんは指編みも「自分でやってたらできたの」と

いつの間にか覚えていました。

編み物や、小物作りの頼もしいお弟子さんです。

以前、母が伊賀の組みひもを編んでいました。、

教えてもらおうと思いながら、子育てや仕事で時間が無くてそのままになりました。

思い立ったときにやるべきですね。