小名浜の「いわき・ら・ら・ミュウ」に立ち寄った折、

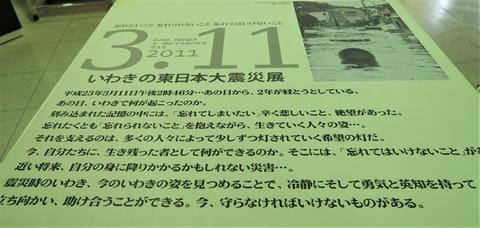

海を見ようと2階に上がり「いわきの東日本大震災展」に出会った。

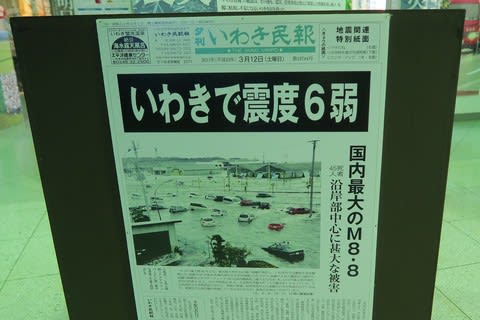

そこは、2011年3月11日、あの日何が起こったのか記録されたコーナーだった。

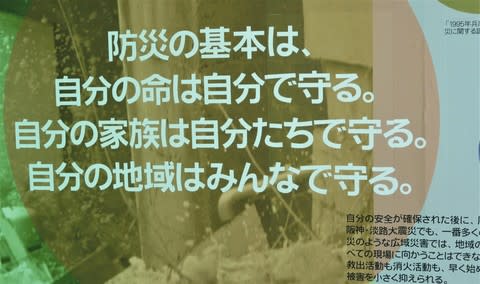

展示のタイトルにもある言葉は深く心に刻まれた。

忘れたくとも「忘れられない」ことを抱かえながら 生きていく人々の姿・・・。

それを支えるのは、多くの人々によって少しずつ灯されていく希望の灯だ。

今、自分たちに、生き残った者として何ができるのか。

そこには「忘れてはいけないこと」がある。

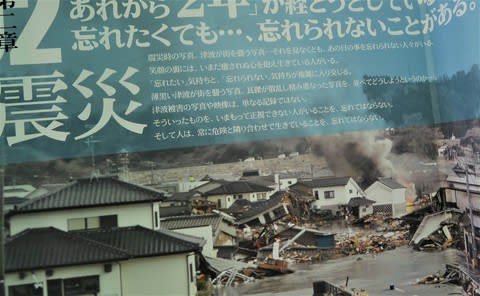

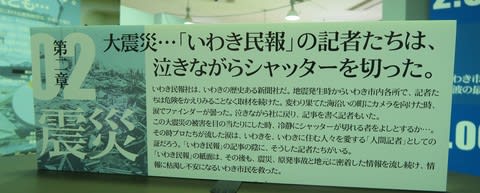

展示はあの日の悪夢の記録、しかし未来への警鐘。

避難所の段ボールで間仕切りしたスペースが再現されている。

そばにいた女性が話してくださったのは、

「うちの娘も避難所にいたけれど、ブルーシート一枚で段ボールすらなかった」と。

床で食べる非常食・・・

今、平和な日々を当たり前と思って生活している私たち、

この東日本大震災の教訓を忘れてはいけないのだと

改めて強く感じました。

この展示は、いわきの人々ではなく、

震災から遠く離れた人々が見るべきだと思います。

震災と津波で壊滅的な被害を受けた町、

この日の小名浜港は、

あの暴れた海と同じなのかと信じられないほど、静かに青かった。

あの日、私は車で震災を知り、すぐ娘のアパートに駆けつけた。

2歳と生まれて2か月の孫たちを抱いて、鳥肌のたつような映像を見ていた。

自分ならどうしただろう?

想いは前に進まず、自分には及ばないだろうと避けている私がいる・・・。

しかし、災害はいつどこで起きても不思議ではないこと。

「忘れてはいけない」このことを心に刻む旅でした。