鐘は鳴る鳴る 夜明けの鐘が

古き習いは 消ゆれども

消えぬ恨みは 仇討つ人の

憎や仇討つ えぇ禁止令

山口いさほ:作詞、北木正義:作曲「仇討禁止令の唄」。この歌を歌っているのは、当時の民謡の大家と言われていた杵淵一朗。この名調子の歌は、以下のYouTubeで聴ける。

YouTube - 仇討禁止令の唄 杵淵一朗

このレコードの面に書かれているように、この歌は、昭和11年(1936年)制作の映画「仇討禁止令」の主題歌である。同映画原作は菊池寛の同名の短編小説『仇討禁止令』である(小説は以下参考に記載の※1の「青空文庫を参照)。

徳川宗家にとっては御三家に次ぐ親しい間柄である讃岐高松藩は、幕末期の動乱の中、第11代(最後の)藩主松平頼聰の宗家である水戸藩が尊皇に傾き、また、逆に最後の藩主頼聰の正室が井伊直弼の娘という立場から、苦しい立場に立たされていたが、結果的に、慶応4年(1868年)1月の鳥羽・伏見の戦いでは旧幕府軍に与して薩摩藩・長州藩の軍勢と戦い脆(もろ)くも、朝敵の汚名を取ってしまった。

映画はそんな動乱期の高松藩藩士の動きと仇討ちを描いたものである。

鳥羽・伏見の戦の後、敗兵を率いて、大坂から高松へ逃げ帰えった高松藩は、朝敵という名に脅えている時、四国では、勤王の魁首(かいしゅ=集団の中の主だった者。かしら。長。)である土佐藩が、早くも朝敵追討の軍を起して伊予に入り、同じく勤王の宇和島の藩兵を加え、松山の久松松平家を帰順させ、予讃の国境を越えて、讃岐へ入って来た。高松藩の上下は、外敵の侵入に混乱し、人心恟々として、毎日のように城中で評定が行われた。

高松藩の小姓頭天野新一郎は家老成田頼母の娘八重と婚約中であった。この新一郎と成田一家とは、元来遠縁の間でもあった。藩の重臣会議は頼母の主張で佐幕と決定。これに対し、同憂の士は、錦旗を奉じている土佐兵に対し兵力の劣る高松藩が戦い、賊軍になった上に、王政復古となれば高松藩は取り潰しになる。大義名分を誤った上に、主家を亡す訳にはゆかない。その為には、成田頼母を倒すよりほかないということになり・・、勤皇(尊王)派の新一郎は同志山田らとともに頼母を切った。

維新後、新一郎は藩論を倒幕に統一した功により、東京府判事に出世した。八重と弟の万之助が上京。万之助は父の敵と信じている山田を新一郎の助力で討つという。このとき新政府は仇討禁止令を発布した・・・・・。

日本の史料に残る最古の敵(仇)討事件とされる.ものは日本書紀』巻十四雄略紀に、安康天皇3年(456年)に起きた「眉輪王の変」の記事がある。事件後、その動機を追及された眉輪王は「臣元不求天位、唯報父仇而已」(私は皇位を狙ったのではない、ただ父の仇に報いただけだ)と答えている(日本書記については、以下参考の※2、※3〔現代語訳〕を参照)。

日本では中世期頃から直接の尊属を殺害した者に対して私刑として復讐を行う敵討(かたきうち)の慣行があり、これが江戸期になって法制化され、仇討ち(あだうち)と呼ばれるようになった。

範囲は父母や兄等尊属の親族が殺害された場合に限られ、卑属(妻子や弟・妹を含む)に対するものは基本的に認められていない。このような、近親者を殺されてその復讐(報復)をする例は、世界各地で見られるが、江戸時代の敵討(仇討)は喧嘩両成敗を補完する方法として法制化されていたことと、主眼は復讐ではなく武士の意地・面目であるとされていた点に特徴があった。

敵討の中でも江戸時代に起こった日本三大敵討として有名なのが、曾我兄弟の仇討ち(1193年、『曽我物語』)、伊賀越の仇討ち伊賀越の仇討ち(1634年、『鍵屋の辻の決闘』、講談では『伊賀の水月』)、赤穂浪士の討ち入り(元禄赤穂事件、『忠臣蔵』)であり、歌舞伎、講談、映画など多くの作品で人々に親しまれている。

戊辰戦争(1868年~1869年)が一段落した後、明治新政府に司法省が設置されると明治5年(1872年)に初代司法卿に任じられた江藤新平は、司法制度の整備(司法職務制定・裁判所建設・民法編纂・国法編纂など)に大きな功績を残しているが、そんな江藤が司法卿として明治6年(1873年)2月7日に出した復讐禁止令(仇討ち禁止令。太政官布告第37号)が、日本で仇討ちを禁止した最初の法律である。

そのときの布告にて、「人を殺すは、国家の大禁にして、人を殺す者を罰するは、政府の公権に候処」とされた(詳しくは、以下参考の※1参照)」。

同布告にもあるように、「古来より父兄の為に、讐(あだ)を復するを以って、子弟の義務となすの古習があった」わけであり、仇を討つには所属する藩に願書を出し、藩がそれを認め、幕府にも届け出て帳簿に登録してもらう。仇討ち赦免を得て仇討ちの旅に出ている間は江戸初期を除き停職扱いとなるが、全国のどこででも仇討ちが公認され、犯人を殺しても罰せられなかったのである。忠孝を重んずる封建社会では、親の仇を子が討つことが名誉とされていたが、逆に、職を捨ててまで仇を討つ者の生活は悲惨なものであった。ただ、親族以外の「仇討ち」は認められ居らず、忠臣蔵の赤穂浪士が切腹を命じられたのも、君主の親族による討入りではなかったからに他ならない。しかし、この話は美談として語り継がれ、仇討ちの美学として半ば伝説化していった。このような」「仇討ち」行為を許せば、復讐が復讐を呼びエンドレスで殺戮が続くことになる。江戸時代には届け出で認められた仇討ちは100件を越えたという。また武士の精神に関わる問題でもあるため、令状を伴わない「仇討ち」も頻発したようだ。そのようなことを、近代法治国家を目指す政府が許すわけには行かないので、仇討ちを厳禁すると共に、社会秩序の保全から、人を殺した者を裁き処罰するという国家的公刑罰権の確立が必要であったわけであるが、「仇討ち禁止令」策定のきっかけは、明治4年(1871年)、和歌山県高野町神谷で起きた「高野の仇討ち」だといわれている。

この「高野の仇討ち」の発端は、文久2年(1862年)浅野家廃絶後の赤穂藩・森家で起きた事件が元になっていると聴く。

播州赤穂城の現:二の丸門跡付近で起こった赤穂藩国家老森主税とその重臣村上真輔が藩政改革を唱える急進派の藩士たちによって暗殺されるという家老暗殺事件(文久事件とも呼ばれる)があった。

森主税は藩主森家に繋がる縁戚ではあるが、藩主はこの急進派を支持していたらしい。 下級武士が藩の重臣を暗殺すれば大罪にもかかわらず、首謀者らを、高野山にある森家の菩提寺に匿(かくま)おうとした。名目は森家の墓守ということであったそうだが、主税の一派(重臣村上真輔の子息等)はこれを許さず、ついには高野山まで押しかけてその仇をとったという。私自身それ以上詳しい話は判らないが、そこには、森家家督相続争いと、幕末における勤王佐幕思想などが絡みあったお家騒動が発端のようだ。以下参考の※4:「仇討ち 赤穂事件」や※5:「高野山霊宝館:高野山よもやま記」の中の二面の仇討ちの図 に詳しく書かれているのでそこを読まれるとよい。

仇討ち事件直後には、「赤穂藩敵討次第」と題した瓦版が刷られるなど、当時の人々の関心の高さが窺え、当時でもこうした出来事が美談としてもてはやされていたようだが、仇を討ち取った村上兄弟に対する処置については、明治4年7月14日(1871年8月29日)の廃藩置県で藩制度は既に消滅し仇討ちも禁止の方向にあったことから、村上兄弟には、殺人罪として死刑判決が下されたが、「仇討ち禁止令」が発表された明治6年2月7日の同じ日に、死刑から禁固刑に減刑され、さらに5年後には、恩赦で釈放されたそうだ。

このように、明治初年の仇討ちには、父母や兄等尊属の親族を殺されたことに対する仇を討つという面よりも、幕末から維新期と言う激動の時代にあって、派閥、政論の対立などによる暗殺とその報復という面があったところから、この種の紛争を断ち切るためにも、明治政府は仇討ち禁止を打ち出さざるを得なかったようである。

しかし、まだ仇討ちの全面的な禁止ではなかったようであり、明治13年制定の旧刑法(明治13年7月17日太政官布告第36号。条文は以下参考の※6参照)にも復讐に関する規定はなく、仇討ちは謀殺罪(予め計画して人を殺すこと。一時的な激情によって故意に人を殺す故殺罪と区別され、死刑となった)の対象とされ、これによって復讐は完全に禁止されることとなったが、旧刑法が発表された直後の明治13年(1880年)12月17日に、史上最後の仇討ちといわれている「臼井六郎事件」が起きている。

13年来の仇を討ち、自首した六郎は、既に仇討ち禁止令発令から7年も経過し、旧刑法布告(施行は明治15年1月1日。)後の仇討ちでもあったことから、死罪は免れたものの終身刑に処せられたが、明治23年(1890年)の大日本帝国憲法(旧憲法)公布による大赦により仮出獄し、大正6年(1917年)に病死したという(詳細は以下参考の※7参照)。だが、まだまだ、この時代でも世間には、このような事件を美談として取り扱っていることが多かったようだ。

旧刑法の謀殺罪は現刑法の殺人罪(199条)に引き継がれ現在に至っている。

ちなみに、良く時代劇などに果し合い(決闘)が登場するが、この決闘の場合は事前に決められた同一条件のもと、生命を賭して戦う勝負であり、どちらかが命を落とすことになってもそれはご互い了承済みの上で行われている行為であり、相手を殺してしまっても殺人罪には問われないし、それが原因で敵討ちを行うことは非合法であり認められていない。この果し合い(決闘)も明治22年(1889年)12月30日には、法律第34号決闘罪ニ関スル件(決闘罪に関する件)で禁じられている。

人類が行なう暴力行為の極限である殺人ではあるが、父母や兄等尊属の親族の「敵を討つ」という大儀名分の下に長い間許容され、そのことが「美談」とされていた仇討ちが禁止され、最後まで正当化されていた尊属殺人(祖父母・両親・おじ・おばなど目上の親族(尊属)の殺害)さえも平成7年(1995年)の刑法改正によって排除され今日を迎えている。

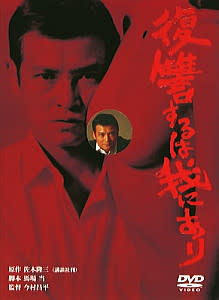

殺人だ復讐だというと私は、第74回直木賞を受賞した佐木隆三の小説『復讐するは我にあり』を連想する。この小説は、カトリック教の家庭に生まれながら前科4犯の西口彰が昭和38年(1963年)10月から昭和39年(1964年)1月までに5人を殺害した「西口彰事件」を題材にした作品がある。この小説は名匠今村昌平監督が緒形拳を主演に映画化した他TVドラマでも話題を呼んだ。

タイトルの「復讐するは我にあり」という言葉は、新約聖書(ローマ人への手紙・第12章第19節)に出てくる言葉で、その全文は「愛する者よ、自ら復讐するな、ただ神の怒りに任せまつれ。録(しる)して『主いい給う。復讐するは我にあり、我これを報いん』」(『』書きは申命記32:35や、ヘブル人への手紙10:30の箇所も引用)からで、これは「悪に対して悪で報いてはならない。悪を行なった者に対する復讐は神がおこなう(参考:詩篇94:1)。」という意味であるという(新約聖書の「ローマ人への手紙」「申命記」「ヘブル人への手紙」「詩篇」等は以下参考の※8~*11を参照されるとよい)。

自分の身内等を殺されたり酷い目に合わされたりした被害者の家族などが、そのような犯罪を犯した人間に対して復讐をしたいとの気持ちを抱くのは人として当然の気持ちだろう。

以下参考に記載の新約聖書※8:「ローマ人への手紙」の第12章第19節の解説の中で、“悪に悪をもって報いるのは「復讐」であるし、「悪は裁かれるべきである」という思いは正しいのであって、そのとおりであり、そのこと自体、本質的に罪ではない。悪が正しく裁かれることを喜ぶべきである。それは正しい者の心である。その心に問題はないが、罪人である私たち(※キリスト教的に言えば人間は罪人)は、悪が裁かれるのを求めてはいるが、その善と悪が自分に関することの場合には、解釈や思いがおかしくなってしまいやすい。自分で想像する以上に義と裁きの基準を歪めてしまう傾向がある。私たちは、簡単に自己中心的な思いになってしまうものである。 だから、復讐はいつも、悪に対する義憤や懲罰を装って行なわれるものなのだ。それ故、「神に復讐を任せなさい」と聖書は命じるのである。”・・とある。少し、説明を略すが、故に、“「完全な復讐として神の最終的で絶対的な裁きがあるけれども、人が殺人をすれば、国家にはそれを裁く責任が与えられている。国家は神の手にある復讐の手段である。」・・・と、そのことをパウロは13章で説明している”。 といい、“国家の場合もその原則は同じであり、「有罪が証明できなければ無罪と見做す」という原則がアメリカの裁判において適用されており、それは聖書の律法の中の原則である。”と説明している。

日本の現行の刑事訴訟法の理念に関しても、刑事訴訟においては、過去の出来事について、訴訟法などの法律に基づいて認定するほかないという点で神の目から見た「絶対的真実」そのものとは違うものの、可能な限り真相に近い事実(実体的真実)を追求するという原則に従って行なわれていることになっている。

第二次世界大戦終結後の1940年代後半から1960年代は現在と比較して、殺人、誘拐、傷害、強姦、強盗などの暴力犯罪の発生率が高く死刑や無期懲役の確定判決も高かった(日本の犯罪と治安参照)が、1970年代以後は経済の発展と社会保障制度の整備により生活水準が向上し、暴力犯罪の発生率が減少し、死刑や無期懲役の確定判決も暴力犯罪発生率に比例して減少していたが、1990年代に入って凶悪事件が続発した。そして、平成11年(1999年)に山口県光市で発生した光市母子殺害事件のようにマスメディアを席巻した凶悪事件の発生を契機として、犯罪被害者の家族や遺族の気持を慮って世論の犯罪者に対する動向は厳罰化への傾向が強まっていった。

そのような状況から、公訴時効期間も、平成16年(2004年)12月の刑事訴訟法改正により、延ばされていた(2005年1月1日施行)が、人を死亡させた場合の罪に付いての時効は昨・平成22年(2010年)4月27日、同法を改正し、即日公布・施行され廃止された(以下参考の※12参照)。又、犯罪被害者の遺族の感情を踏まえ、改正法は、施行時に時効が完成していない事件にも適用され、これにより時効が撤廃される過去の事件としては、1995年4月に岡山県倉敷市で起きた放火殺人事件(2010年4月28日午前0時時効成立予定。以下参考の※13参照)のほか、同年に東京都八王子市のスーパーで発生した女子高校生ら3人の射殺事件も、7月に迎える予定だった時効が撤廃されることになった。

公訴時効とは、発生から一定期間が経った犯罪は公訴の提起(起訴)を認めない制度である。長い時間が経過すれば証拠が散逸して公正な裁判が困難になる恐れが強いうえ、被害者側や社会の処罰感情が希薄化するなどの事情が根拠とされ、日本の刑事司法が明治13年(1880年)の「治罪法」制定以来維持してきたやり方だったが、時効の廃止は兎も角として、刑罰に関連する法規(刑法など)を改正して罰を重くする場合、基本的に刑罰が「罪を犯した時点の法律に照らして判断される」ことから、遡及して適用される改正法だと「遡及処罰を禁止している憲法第39条前段に違憲している」との観点で、異論が絶えないようだ。

殺人は通常の社会においては絶対悪であり、この犯罪に対する相当刑が現在の日本の刑法においては死刑という形で存在しているが、この死刑制度の是非をめぐっては、死刑制度の存続に賛成する存置論、廃止を主張する廃止論があり平成元年(1989年)の国連総会で死刑廃止論が採択された日本は死刑廃止条約には採択に反対している(死刑存廃問題参照)。

その理由等については以下参考の※14:「死刑の現状」の中の〔世界の死刑状況〕にも書かれているが、死刑制度は宗教、哲学および社会感情が複雑に絡むテーマでもあり、存置派と廃止派とが、古代から現在に至るまで、様々な論点をめぐって対立してきた難しい問題であり、国によって様々であり、私などもどちらがどうと意見を言うだけの見識はもっていない。ただ私も西洋人がキリスト教等を信仰していると同じように若い頃から仏教徒としてそれなりの仏教の信心をしてきているが、もし人ごとではなく実際に自分の親や女房また子供などが理不尽な惨い殺され方をしたら、犯人に対して、きっちりと国が責任を持って私が納得のゆく判決を下してもらわないと、神や仏でもないただの凡夫の身の私には、そう簡単には犯人を許すことは出来ないし、もし、時効成立なんてことで無罪放免なんてことになれば、それこそ、無念であり、なんとしても敵を討ちたくなるだろうと思う。それが、牧師でもお坊さんでも聖人でもない平凡な人間の本心ではないだろうか?

平成21年(2009年)度から、「裁判員制度」が導入され、国民から無作為に選ばれた裁判員が、殺人罪、傷害致死罪などの一定の重大な犯罪について裁判官とともに裁判を行っているわけであるが、選ばれた裁判員にも存置派あるいは廃止派の人たちがいるであろうが、神に成り代わって国が裁く、裁判で、法の知識を持たない素人がマスコミや世間の情報や私的感情・思想などに左右されず、どのように冷静な判断を下せるのだろうか?専門の知識を持った職業人である裁判官でさえ、人によって異なった判断が下されている中で・・・・。日本の刑事裁判の大きな転換点となっている。

(画像は、DVD:今村昌平監督映画「 復讐するは我にあり 」人物は主演の緒方 拳 )

「復讐禁止令」(仇討ち禁止令)を布告:参考へ

古き習いは 消ゆれども

消えぬ恨みは 仇討つ人の

憎や仇討つ えぇ禁止令

山口いさほ:作詞、北木正義:作曲「仇討禁止令の唄」。この歌を歌っているのは、当時の民謡の大家と言われていた杵淵一朗。この名調子の歌は、以下のYouTubeで聴ける。

YouTube - 仇討禁止令の唄 杵淵一朗

このレコードの面に書かれているように、この歌は、昭和11年(1936年)制作の映画「仇討禁止令」の主題歌である。同映画原作は菊池寛の同名の短編小説『仇討禁止令』である(小説は以下参考に記載の※1の「青空文庫を参照)。

徳川宗家にとっては御三家に次ぐ親しい間柄である讃岐高松藩は、幕末期の動乱の中、第11代(最後の)藩主松平頼聰の宗家である水戸藩が尊皇に傾き、また、逆に最後の藩主頼聰の正室が井伊直弼の娘という立場から、苦しい立場に立たされていたが、結果的に、慶応4年(1868年)1月の鳥羽・伏見の戦いでは旧幕府軍に与して薩摩藩・長州藩の軍勢と戦い脆(もろ)くも、朝敵の汚名を取ってしまった。

映画はそんな動乱期の高松藩藩士の動きと仇討ちを描いたものである。

鳥羽・伏見の戦の後、敗兵を率いて、大坂から高松へ逃げ帰えった高松藩は、朝敵という名に脅えている時、四国では、勤王の魁首(かいしゅ=集団の中の主だった者。かしら。長。)である土佐藩が、早くも朝敵追討の軍を起して伊予に入り、同じく勤王の宇和島の藩兵を加え、松山の久松松平家を帰順させ、予讃の国境を越えて、讃岐へ入って来た。高松藩の上下は、外敵の侵入に混乱し、人心恟々として、毎日のように城中で評定が行われた。

高松藩の小姓頭天野新一郎は家老成田頼母の娘八重と婚約中であった。この新一郎と成田一家とは、元来遠縁の間でもあった。藩の重臣会議は頼母の主張で佐幕と決定。これに対し、同憂の士は、錦旗を奉じている土佐兵に対し兵力の劣る高松藩が戦い、賊軍になった上に、王政復古となれば高松藩は取り潰しになる。大義名分を誤った上に、主家を亡す訳にはゆかない。その為には、成田頼母を倒すよりほかないということになり・・、勤皇(尊王)派の新一郎は同志山田らとともに頼母を切った。

維新後、新一郎は藩論を倒幕に統一した功により、東京府判事に出世した。八重と弟の万之助が上京。万之助は父の敵と信じている山田を新一郎の助力で討つという。このとき新政府は仇討禁止令を発布した・・・・・。

日本の史料に残る最古の敵(仇)討事件とされる.ものは日本書紀』巻十四雄略紀に、安康天皇3年(456年)に起きた「眉輪王の変」の記事がある。事件後、その動機を追及された眉輪王は「臣元不求天位、唯報父仇而已」(私は皇位を狙ったのではない、ただ父の仇に報いただけだ)と答えている(日本書記については、以下参考の※2、※3〔現代語訳〕を参照)。

日本では中世期頃から直接の尊属を殺害した者に対して私刑として復讐を行う敵討(かたきうち)の慣行があり、これが江戸期になって法制化され、仇討ち(あだうち)と呼ばれるようになった。

範囲は父母や兄等尊属の親族が殺害された場合に限られ、卑属(妻子や弟・妹を含む)に対するものは基本的に認められていない。このような、近親者を殺されてその復讐(報復)をする例は、世界各地で見られるが、江戸時代の敵討(仇討)は喧嘩両成敗を補完する方法として法制化されていたことと、主眼は復讐ではなく武士の意地・面目であるとされていた点に特徴があった。

敵討の中でも江戸時代に起こった日本三大敵討として有名なのが、曾我兄弟の仇討ち(1193年、『曽我物語』)、伊賀越の仇討ち伊賀越の仇討ち(1634年、『鍵屋の辻の決闘』、講談では『伊賀の水月』)、赤穂浪士の討ち入り(元禄赤穂事件、『忠臣蔵』)であり、歌舞伎、講談、映画など多くの作品で人々に親しまれている。

戊辰戦争(1868年~1869年)が一段落した後、明治新政府に司法省が設置されると明治5年(1872年)に初代司法卿に任じられた江藤新平は、司法制度の整備(司法職務制定・裁判所建設・民法編纂・国法編纂など)に大きな功績を残しているが、そんな江藤が司法卿として明治6年(1873年)2月7日に出した復讐禁止令(仇討ち禁止令。太政官布告第37号)が、日本で仇討ちを禁止した最初の法律である。

そのときの布告にて、「人を殺すは、国家の大禁にして、人を殺す者を罰するは、政府の公権に候処」とされた(詳しくは、以下参考の※1参照)」。

同布告にもあるように、「古来より父兄の為に、讐(あだ)を復するを以って、子弟の義務となすの古習があった」わけであり、仇を討つには所属する藩に願書を出し、藩がそれを認め、幕府にも届け出て帳簿に登録してもらう。仇討ち赦免を得て仇討ちの旅に出ている間は江戸初期を除き停職扱いとなるが、全国のどこででも仇討ちが公認され、犯人を殺しても罰せられなかったのである。忠孝を重んずる封建社会では、親の仇を子が討つことが名誉とされていたが、逆に、職を捨ててまで仇を討つ者の生活は悲惨なものであった。ただ、親族以外の「仇討ち」は認められ居らず、忠臣蔵の赤穂浪士が切腹を命じられたのも、君主の親族による討入りではなかったからに他ならない。しかし、この話は美談として語り継がれ、仇討ちの美学として半ば伝説化していった。このような」「仇討ち」行為を許せば、復讐が復讐を呼びエンドレスで殺戮が続くことになる。江戸時代には届け出で認められた仇討ちは100件を越えたという。また武士の精神に関わる問題でもあるため、令状を伴わない「仇討ち」も頻発したようだ。そのようなことを、近代法治国家を目指す政府が許すわけには行かないので、仇討ちを厳禁すると共に、社会秩序の保全から、人を殺した者を裁き処罰するという国家的公刑罰権の確立が必要であったわけであるが、「仇討ち禁止令」策定のきっかけは、明治4年(1871年)、和歌山県高野町神谷で起きた「高野の仇討ち」だといわれている。

この「高野の仇討ち」の発端は、文久2年(1862年)浅野家廃絶後の赤穂藩・森家で起きた事件が元になっていると聴く。

播州赤穂城の現:二の丸門跡付近で起こった赤穂藩国家老森主税とその重臣村上真輔が藩政改革を唱える急進派の藩士たちによって暗殺されるという家老暗殺事件(文久事件とも呼ばれる)があった。

森主税は藩主森家に繋がる縁戚ではあるが、藩主はこの急進派を支持していたらしい。 下級武士が藩の重臣を暗殺すれば大罪にもかかわらず、首謀者らを、高野山にある森家の菩提寺に匿(かくま)おうとした。名目は森家の墓守ということであったそうだが、主税の一派(重臣村上真輔の子息等)はこれを許さず、ついには高野山まで押しかけてその仇をとったという。私自身それ以上詳しい話は判らないが、そこには、森家家督相続争いと、幕末における勤王佐幕思想などが絡みあったお家騒動が発端のようだ。以下参考の※4:「仇討ち 赤穂事件」や※5:「高野山霊宝館:高野山よもやま記」の中の二面の仇討ちの図 に詳しく書かれているのでそこを読まれるとよい。

仇討ち事件直後には、「赤穂藩敵討次第」と題した瓦版が刷られるなど、当時の人々の関心の高さが窺え、当時でもこうした出来事が美談としてもてはやされていたようだが、仇を討ち取った村上兄弟に対する処置については、明治4年7月14日(1871年8月29日)の廃藩置県で藩制度は既に消滅し仇討ちも禁止の方向にあったことから、村上兄弟には、殺人罪として死刑判決が下されたが、「仇討ち禁止令」が発表された明治6年2月7日の同じ日に、死刑から禁固刑に減刑され、さらに5年後には、恩赦で釈放されたそうだ。

このように、明治初年の仇討ちには、父母や兄等尊属の親族を殺されたことに対する仇を討つという面よりも、幕末から維新期と言う激動の時代にあって、派閥、政論の対立などによる暗殺とその報復という面があったところから、この種の紛争を断ち切るためにも、明治政府は仇討ち禁止を打ち出さざるを得なかったようである。

しかし、まだ仇討ちの全面的な禁止ではなかったようであり、明治13年制定の旧刑法(明治13年7月17日太政官布告第36号。条文は以下参考の※6参照)にも復讐に関する規定はなく、仇討ちは謀殺罪(予め計画して人を殺すこと。一時的な激情によって故意に人を殺す故殺罪と区別され、死刑となった)の対象とされ、これによって復讐は完全に禁止されることとなったが、旧刑法が発表された直後の明治13年(1880年)12月17日に、史上最後の仇討ちといわれている「臼井六郎事件」が起きている。

13年来の仇を討ち、自首した六郎は、既に仇討ち禁止令発令から7年も経過し、旧刑法布告(施行は明治15年1月1日。)後の仇討ちでもあったことから、死罪は免れたものの終身刑に処せられたが、明治23年(1890年)の大日本帝国憲法(旧憲法)公布による大赦により仮出獄し、大正6年(1917年)に病死したという(詳細は以下参考の※7参照)。だが、まだまだ、この時代でも世間には、このような事件を美談として取り扱っていることが多かったようだ。

旧刑法の謀殺罪は現刑法の殺人罪(199条)に引き継がれ現在に至っている。

ちなみに、良く時代劇などに果し合い(決闘)が登場するが、この決闘の場合は事前に決められた同一条件のもと、生命を賭して戦う勝負であり、どちらかが命を落とすことになってもそれはご互い了承済みの上で行われている行為であり、相手を殺してしまっても殺人罪には問われないし、それが原因で敵討ちを行うことは非合法であり認められていない。この果し合い(決闘)も明治22年(1889年)12月30日には、法律第34号決闘罪ニ関スル件(決闘罪に関する件)で禁じられている。

人類が行なう暴力行為の極限である殺人ではあるが、父母や兄等尊属の親族の「敵を討つ」という大儀名分の下に長い間許容され、そのことが「美談」とされていた仇討ちが禁止され、最後まで正当化されていた尊属殺人(祖父母・両親・おじ・おばなど目上の親族(尊属)の殺害)さえも平成7年(1995年)の刑法改正によって排除され今日を迎えている。

殺人だ復讐だというと私は、第74回直木賞を受賞した佐木隆三の小説『復讐するは我にあり』を連想する。この小説は、カトリック教の家庭に生まれながら前科4犯の西口彰が昭和38年(1963年)10月から昭和39年(1964年)1月までに5人を殺害した「西口彰事件」を題材にした作品がある。この小説は名匠今村昌平監督が緒形拳を主演に映画化した他TVドラマでも話題を呼んだ。

タイトルの「復讐するは我にあり」という言葉は、新約聖書(ローマ人への手紙・第12章第19節)に出てくる言葉で、その全文は「愛する者よ、自ら復讐するな、ただ神の怒りに任せまつれ。録(しる)して『主いい給う。復讐するは我にあり、我これを報いん』」(『』書きは申命記32:35や、ヘブル人への手紙10:30の箇所も引用)からで、これは「悪に対して悪で報いてはならない。悪を行なった者に対する復讐は神がおこなう(参考:詩篇94:1)。」という意味であるという(新約聖書の「ローマ人への手紙」「申命記」「ヘブル人への手紙」「詩篇」等は以下参考の※8~*11を参照されるとよい)。

自分の身内等を殺されたり酷い目に合わされたりした被害者の家族などが、そのような犯罪を犯した人間に対して復讐をしたいとの気持ちを抱くのは人として当然の気持ちだろう。

以下参考に記載の新約聖書※8:「ローマ人への手紙」の第12章第19節の解説の中で、“悪に悪をもって報いるのは「復讐」であるし、「悪は裁かれるべきである」という思いは正しいのであって、そのとおりであり、そのこと自体、本質的に罪ではない。悪が正しく裁かれることを喜ぶべきである。それは正しい者の心である。その心に問題はないが、罪人である私たち(※キリスト教的に言えば人間は罪人)は、悪が裁かれるのを求めてはいるが、その善と悪が自分に関することの場合には、解釈や思いがおかしくなってしまいやすい。自分で想像する以上に義と裁きの基準を歪めてしまう傾向がある。私たちは、簡単に自己中心的な思いになってしまうものである。 だから、復讐はいつも、悪に対する義憤や懲罰を装って行なわれるものなのだ。それ故、「神に復讐を任せなさい」と聖書は命じるのである。”・・とある。少し、説明を略すが、故に、“「完全な復讐として神の最終的で絶対的な裁きがあるけれども、人が殺人をすれば、国家にはそれを裁く責任が与えられている。国家は神の手にある復讐の手段である。」・・・と、そのことをパウロは13章で説明している”。 といい、“国家の場合もその原則は同じであり、「有罪が証明できなければ無罪と見做す」という原則がアメリカの裁判において適用されており、それは聖書の律法の中の原則である。”と説明している。

日本の現行の刑事訴訟法の理念に関しても、刑事訴訟においては、過去の出来事について、訴訟法などの法律に基づいて認定するほかないという点で神の目から見た「絶対的真実」そのものとは違うものの、可能な限り真相に近い事実(実体的真実)を追求するという原則に従って行なわれていることになっている。

第二次世界大戦終結後の1940年代後半から1960年代は現在と比較して、殺人、誘拐、傷害、強姦、強盗などの暴力犯罪の発生率が高く死刑や無期懲役の確定判決も高かった(日本の犯罪と治安参照)が、1970年代以後は経済の発展と社会保障制度の整備により生活水準が向上し、暴力犯罪の発生率が減少し、死刑や無期懲役の確定判決も暴力犯罪発生率に比例して減少していたが、1990年代に入って凶悪事件が続発した。そして、平成11年(1999年)に山口県光市で発生した光市母子殺害事件のようにマスメディアを席巻した凶悪事件の発生を契機として、犯罪被害者の家族や遺族の気持を慮って世論の犯罪者に対する動向は厳罰化への傾向が強まっていった。

そのような状況から、公訴時効期間も、平成16年(2004年)12月の刑事訴訟法改正により、延ばされていた(2005年1月1日施行)が、人を死亡させた場合の罪に付いての時効は昨・平成22年(2010年)4月27日、同法を改正し、即日公布・施行され廃止された(以下参考の※12参照)。又、犯罪被害者の遺族の感情を踏まえ、改正法は、施行時に時効が完成していない事件にも適用され、これにより時効が撤廃される過去の事件としては、1995年4月に岡山県倉敷市で起きた放火殺人事件(2010年4月28日午前0時時効成立予定。以下参考の※13参照)のほか、同年に東京都八王子市のスーパーで発生した女子高校生ら3人の射殺事件も、7月に迎える予定だった時効が撤廃されることになった。

公訴時効とは、発生から一定期間が経った犯罪は公訴の提起(起訴)を認めない制度である。長い時間が経過すれば証拠が散逸して公正な裁判が困難になる恐れが強いうえ、被害者側や社会の処罰感情が希薄化するなどの事情が根拠とされ、日本の刑事司法が明治13年(1880年)の「治罪法」制定以来維持してきたやり方だったが、時効の廃止は兎も角として、刑罰に関連する法規(刑法など)を改正して罰を重くする場合、基本的に刑罰が「罪を犯した時点の法律に照らして判断される」ことから、遡及して適用される改正法だと「遡及処罰を禁止している憲法第39条前段に違憲している」との観点で、異論が絶えないようだ。

殺人は通常の社会においては絶対悪であり、この犯罪に対する相当刑が現在の日本の刑法においては死刑という形で存在しているが、この死刑制度の是非をめぐっては、死刑制度の存続に賛成する存置論、廃止を主張する廃止論があり平成元年(1989年)の国連総会で死刑廃止論が採択された日本は死刑廃止条約には採択に反対している(死刑存廃問題参照)。

その理由等については以下参考の※14:「死刑の現状」の中の〔世界の死刑状況〕にも書かれているが、死刑制度は宗教、哲学および社会感情が複雑に絡むテーマでもあり、存置派と廃止派とが、古代から現在に至るまで、様々な論点をめぐって対立してきた難しい問題であり、国によって様々であり、私などもどちらがどうと意見を言うだけの見識はもっていない。ただ私も西洋人がキリスト教等を信仰していると同じように若い頃から仏教徒としてそれなりの仏教の信心をしてきているが、もし人ごとではなく実際に自分の親や女房また子供などが理不尽な惨い殺され方をしたら、犯人に対して、きっちりと国が責任を持って私が納得のゆく判決を下してもらわないと、神や仏でもないただの凡夫の身の私には、そう簡単には犯人を許すことは出来ないし、もし、時効成立なんてことで無罪放免なんてことになれば、それこそ、無念であり、なんとしても敵を討ちたくなるだろうと思う。それが、牧師でもお坊さんでも聖人でもない平凡な人間の本心ではないだろうか?

平成21年(2009年)度から、「裁判員制度」が導入され、国民から無作為に選ばれた裁判員が、殺人罪、傷害致死罪などの一定の重大な犯罪について裁判官とともに裁判を行っているわけであるが、選ばれた裁判員にも存置派あるいは廃止派の人たちがいるであろうが、神に成り代わって国が裁く、裁判で、法の知識を持たない素人がマスコミや世間の情報や私的感情・思想などに左右されず、どのように冷静な判断を下せるのだろうか?専門の知識を持った職業人である裁判官でさえ、人によって異なった判断が下されている中で・・・・。日本の刑事裁判の大きな転換点となっている。

(画像は、DVD:今村昌平監督映画「 復讐するは我にあり 」人物は主演の緒方 拳 )

「復讐禁止令」(仇討ち禁止令)を布告:参考へ