1984年ごろに発表のあてもなく書いた作文です。

ということは35歳ごろ。

「多くの仕事が常にその質と量に見合う金に換算されているようにみえる」なんてところは

まだまだ現実認識が甘いですが、まあ、おおめに見てやってください。

これから間もなくバブル期に入っていく世の中の空気が感じられるような気がします。

ぼくの教師論

──あるいは現代におけるロマンのありか──

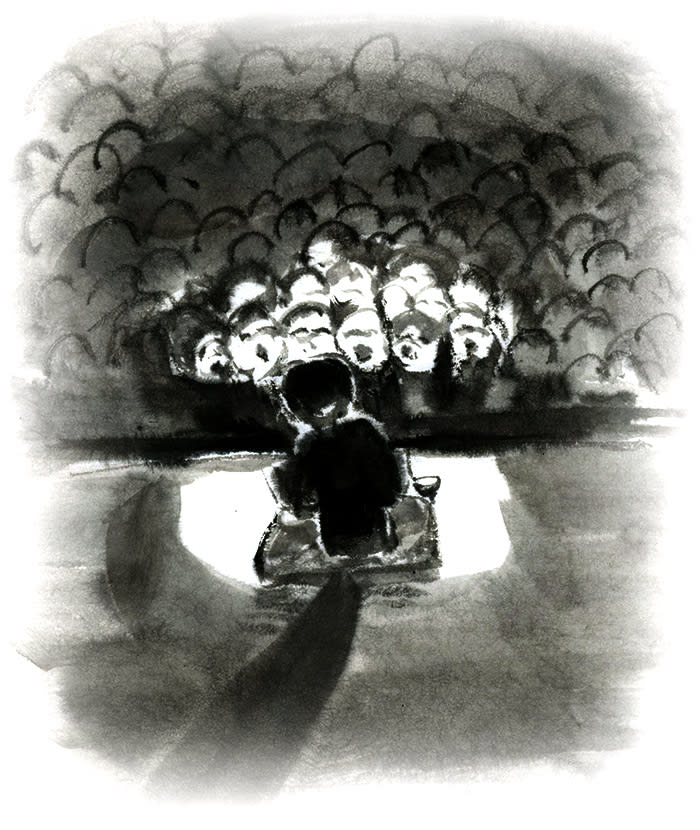

前任校*の文化祭で、高3のあるクラスが「クイズ100人に聞きました」というのをやったことがある。いうまでもなくテレビ番組のコピーだが、一種の意識調査をおもしろくみせるという点で人気が高かった。その中の問題で「本校の先生に聞きました。──何で先生になったんですか?」というのがあった。もちろん先生は100人もいなかったが、30数名にアンケートをとっていた。二手に分かれた解答者(複数)は、どんな答えが多かったかを当てていくわけだが、一方の解答者であった都内の私立K高校の生徒たちは、口をそろえて「食いっぱぐれがないから」と答えた。ところが、それはゼロ。いろいろな答えが出たが、なかなかあたらず、それでは正解をみてみましょう、というわけで、第一位を見ると、「専門が生かせる」、第2位が「教えるのが好き」、第3位「若者が好き」などと出て、その後何位かに「金もうけをしたくないから」というのがあった。人数は4人だった。そこまでくると、K高校の生徒たちはとうとう怒り出し、そのパネルを指して「何だよあれは! ここの先生ってタテマエばっかりじゃないの!」と叫んだのだった。

失礼千万の発言だった。しかしそれ以上にぼくは、そういう発言を生む彼らのコザカシサに心底腹が立った。「クチバシの黄色い奴が、何をホザクか!」と心の中でわめいた。

高校生ともなれば、いっぱしの口をききたくなるものだし、生意気なのはむしろ若さの証しでもあろう。大人にこびへつらうよりも、傲然として大人を拒否するのも青春の特権でもあろう。しかし、彼らの発言にはそうした青春特有の清々しさはカケラもなかった。

確かに、なぜ教師になったのかといきなり聞かれて、「専門が生かせるから」とか「教えるのが好きだから」などと答えてすっきりしていられる教師は少ないだろう。人は単一の理由で職業を選んだりしないものだ。経済面を考えないはずもない。「若者が好きだから」というただそれだけの理由で教職についたということは現実としてはまずありえないわけだ。しかし、だからといって、それらの答えが、みんなタテマエだとすることは決してできない。「食いっぱぐれがないから」という理由だけで教師になったという人間は現実にはまずいないのだ。

もっとも、人間には「テレ」というものがあるから、「なぜ先生になったの?」と日常会話の中で聞かれれば、ふつうの人は「まあ、安定してるし、それに休みも多いしね。」ぐらいの答えしか言わないだろう。しかし、それがホンネのすべてである場合は極めて少ないものなのだ。それは12年間教員生活をしてきての実感である。

人間というのは、何だかんだとカッコイイことを言っても、結局は金のために動いているんだ、というような人間認識は、一見クールで大人っぽいから、年端もゆかぬ若者はすぐにとびついて我がものとし、すべてをその考えに沿って理解したつもりになり、世の中すべてのウラのウラまで見尽くしたような気分になってしまう。

したがって、K高校の生徒たちには、「金もうけをしたくないから教師になった。」というフレーズが理解を絶したものであったのだ。何と偽善的な奴らだと反射的に思ったのにちがいない。「本当は金が一番大事なクセに。」と瞬間的に思ったのだろうし、だからそんなのはタテマエだと思ったのだろう。

しかし、考えてみれば、多くの仕事が常にその質と量に見合う金に換算されているようにみえるのに、教師の場合はまるでそうなっていない。医者は夜間に患者から電話で相談を受ければ、ちゃんとその報酬を得るが、夜中に一時間もかけて進路相談に応じたとしても、それに対する報酬を求めた教師などいたためしはない。しかも、少なくとも日本では、医者は確固とした社会的地位を保っているが、高校教師などは、面談に来た母親に面と向かって「うちの子は文学部に行きたいって言うんですけれど、そうすると結局、高校の先生ぐらいしか就職の口がないですしねえ。」などと平気で言われてしまうくらい社会的な地位は地に落ちている。

そういう現状を考えてみれば、教師のどこをどう叩いても「食いっぱぐれがないからやってる」なんて理由は出てこない。「食いっぱぐれがなくて」もっと割のいい仕事は他にいくらでもある。

むしろ、多くの教師たちとつきあっていけばいくほど、実感されてくることは、教師というのは、そのホンネにおいて、相当なロマンチストであるということだ。しかもそのロマンチシズムは多くの場合、相当屈折していて、容易には生徒には見えないものだ。そのため、生徒は往々にして、教師のホンネとタテマエを逆にとることになる。

すべてが金に換算される世の中では、金にならないものこそ真のロマンである。金に換算されることを拒否することこそ真にロマンチックである。ところが、骨の髄までコマーシャリズムが浸透してしまっている現代、そのロマンを守ることは極めて困難になってきている。本人は無償の行為として始めたことでも、コマーシャリズムが彼をがんじがらめにしてしまう。今日、メジャーな存在にロマンはないといっていい。ぼくらのロマンは、本当にマイナーなところに存在するはずだ。

したがって、日々の授業という、社会全体から見れば、極めてマイナーな行為を生命とする教師が、本質的にロマンチストであっても、ちっとも不思議ではないのだ。コザカシイ生徒がそのロマンチシズムを理解しないだけのことだ。

青年というのは、コザカシイ世智よりも、まず純粋なロマンチシズムにこそ生きるものだろう。教師が生徒と接する接点を保ちうるのも、その年齢を超えたロマンチシズムゆえであるはずだ。やがて金の匂いに満ちたリアリズムの世界に生きるにせよ、青年期のロマンチシズムは、懐かしさ以上の力をもって心の支えになってくれるにちがいない。

*(注)前任校=都立青山高校