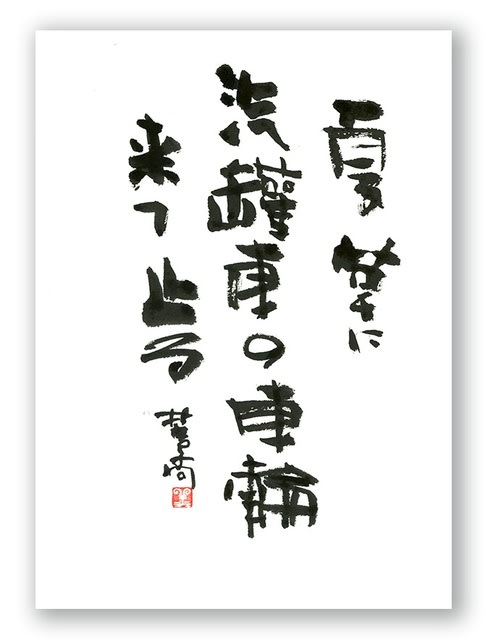

山口誓子

夏草に汽罐車の車輪来て止る

半紙

●

「罐」の字だけで、SLの複雑な車体が思い浮かびます。

山口誓子

夏草に汽罐車の車輪来て止る

半紙

●

「罐」の字だけで、SLの複雑な車体が思い浮かびます。

北原白秋

思ひ出・序詩

半紙

●

思ひ出は首すぢの赤い蛍の

午後(ひるすぎ)のおぼつかない触覚(てざはり)のやうに

ふうわりと青みを帯びた

光るとも見えぬ光?

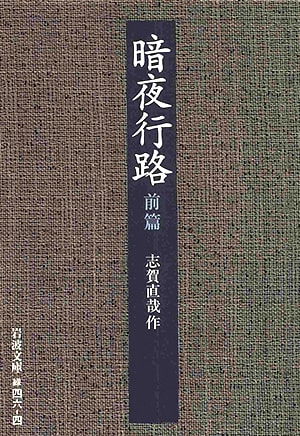

日本近代文学の森へ (124) 志賀直哉『暗夜行路』 12 ちょっと寄り道──本多秋五と池内輝雄の志賀直哉論

2019.8.23

率直にいって、私は志賀の作品を読んで、つよいリアリティーを感じる状態にはいれるときと、はいり切れぬときとある。だから私は、志賀文学を向う岸の存在とみる人の気持も、志賀文学の偶像性をやっきになってうち破ろうとしている人の気持も、また、いまも依然として志賀直哉に傾倒している人の気持も、それぞれにわかるつもりである。私自身、前に志賀文学について書いたときには、主として否定的な角度から書いた。そのときには、それが偽らぬ気持の表明であった。しかし、いま日本の小説が通俗読物化への傾斜を急速度にすべり下りつつあり、安易な志賀否定論がこの小説読物化の大勢に援軍を送る結果となる惧れのあるのをみては、かえって志賀文学の長所をはっきり再確認したい気持である。志賀の作品には、時をへだてて読み直してみると、思いがけぬ発見をするものが多い。こういう作品が、最近の量産小説のうちにどれだけあるか?

西欧のロマンの概念を、国の特殊な事情を無視して、右から左に移植しようとすれば、自国の文学を骨抜きにしてしまう惧れがある。魯迅などは、西欧のロマン作者の観念にあてはめてみれば、片々たる作品しか残さなかった群小作家の一人にすぎないであろう。

本多秋五「志賀直哉素描」(「『白樺』派の文学」新潮文庫・1960年初版)

ここのところ、『暗夜行路』と平行して、本多秋五の「『白樺』派の文学」を読んでいるのだが、非常に面白い。この本はどうも大学生のころに買って読んだらしく、ところどころに傍線が引かれているのだが、とんと記憶にない。ほんとに、いいかげんな大学生だったわけだが、それでも、傍線なんか引いて一生懸命読んだというだけでも、自分を褒めてあげたい気持ちでいっぱいになる。

本多秋五のこの本は1960年の刊行だが、この「志賀直哉素描」は1957年に書かれている。そのことを頭において読むと、当時の日本文学の状況がよく分かって面白い。ぼくがこれを最初に読んだのは 1968年らしい(文庫本が7刷の1968年刊だから)から、書かれてまだ10年ほどしか経っておらず、志賀直哉はもちろん存命で(志賀直哉は1971年没)、志賀をどう評価するかが、これからの日本文学の行く末と密接に関係があると誰もが信じて疑わなかった時代だったわけである。

本多は、当時の文学状況が「小説が通俗読物化への傾斜を急速度にすべり下りつつ」あるのだという認識に立って、志賀の文学を「安易に否定する」ことは、「自国の文学を骨抜きにしてしまう」ことに通じるのではないかと危惧しているわけである。

志賀直哉を否定する者は、「私小説」を否定し、もっと西欧的な「ロマン」を! と叫んでいたわけだ。その時代の空気をぼくもよく知っている。

その急先鋒にあったのが中村光夫で、その『志賀直哉論』は、全面的に志賀直哉を否定したらしい。その本もぼくは読んだはずなのだが、これもとんと記憶がなく、しかも肝心の本が手元にないので、さっきネット古書店で注文したところだ。(こちらは1200円)

もう一冊、今日手元に届いたのが池内輝雄『志賀直哉の領域』(有精堂・1990年)で、これも以前買って持っていたはずなのに、どうしても見つからずにネット古書店で買ったのだ。(こちらは1000円)この本は持ってはいたが、まだ読んでおらず、どうしても読みたくなったのだ。というのも、著者の池内先生は、ぼくの大学の先輩にあたり、大学時代には面識がなかったのだが、その後、教科書の編集委員として数年にわたってお仕事を一緒にした方なので、今回、志賀直哉をいろいろと読んでいて、池内先生はどう思っていらっしゃったのかなあと思うことが度々だったからなのだ。

その今日届いた本の「あとがき」を読んでいたら、こんな文章が目に付いた。

私が志賀直哉について、多少考え始めたのは、いわゆる「大学問題」が起こったころであった。

この時期を私は大学院生・助手として過ごしたが、教育や研究のありかたをめぐって周囲の人々と論争を繰り返すことが多かった。外部に対する批判の眼は、同時に自己に向かう。私は自己のまずしさに恥じ、くじけ、にもかかわらず、今から考えると全く幼いとしか言いようがない生意気な姿勢を取り続けていた。そのうち、分銅惇作先生を中心に授業とも研究ともつかぬものが学外で開かれた。たしか場所は文京区の公民館だったように思う。そこで最初に取り上げられたのが志賀直哉だった。それまで私は志賀直哉の作品をほとんど身を入れて読んだことがなかったので、急いで改造版『志賀直哉全集』全九巻を一巻から通読した。

そのとき、はじめて志賀直哉を見いだしたように思われた。なによりも強く意識されたのは、若き日の志賀直哉が自身の存在を押しつぶそうと牙を剥く外部世界に対し、闘い、傷つき、内的崩嬢の危機を予感しながら、それを手さぐりのかたちで表現しようとしていたことである。したがって志賀直哉の文学は、安定とか肯定とかいったことから遠く、苦渋に満ち、懐疑的であり、暗欝な様相を持ったものとしてイメージされた。それは私の「現在」と共通するように感じられた。その後志賀直哉に関する研究文献などを読んでみて、こうした「暗い」イメージに論及しているものが少なく、私も少しばかり発言できるような気がした。

池内先生はぼくより11歳年上だが、ちょうど大学紛争の時期には、助手として東京教育大学に勤務されていたわけだ。分銅惇作先生は、ぼくの卒論の指導教官だったのだが、ぼくはその頃、源氏物語の読書会を「学外」で(大学はロックアウトで中に入れなかったのだ)友人と細々と続けていた。池内先生はちょうどその頃、分銅先生と「学外」で、志賀直哉を読んでいた、ということになる。このことを、今日初めて知った。数年前に知っていたら、編集会議の休憩時間にでもこのお話しを直接伺うことができたのにと悔やまれる。(まあ、池内先生はお元気だから、いつだって伺いにいけるわけだが。)

それにしても、今、ぼくが、こんな年になって志賀直哉を曲がりなりにもちゃんと読むようになったなんて、周回遅れなんてもんじゃない。でも、いいじゃないか。ぼくにはぼくの道がある。というわけで、ぼくも、「志賀直哉全集」の岩波の旧版全15巻をネットで注文したのだった。池内先生みたいに「通読」なんてできないけれど、折りに触れて読むことができるようにと思ってのことだ。なんと、その全15巻の値段が3500円。恵まれている時代なのか、悲しい時代なのか、よく分からない。

さて、この本多秋五、池内輝雄の二人に共通しているのは、やはり、志賀直哉は重要な作家なのだという認識なのだ。2019年の今、志賀直哉がどのように読まれ、どのように評価されているのかはぼくには知る由もないが、少なくとも、ぼくが全力を傾けて読むに値する作家であることは確かなのだ。そのことをここで確認しておくのも悪くないだろう。

良寛

東風夜来雨

半紙

●

経典の句の素晴らしさを讃えた詩の一句。

直訳すれば「春の風立って一夜の雨にうるおい」となりますが

それが経典の言葉のみずみずしさの比喩となっています。

この後に「林々是新鮮」(どの林の木々も生き生きとした鮮やかさ)と続いています。

良寛は、経典の言葉をこのように喩えることは

経典そのものの中でも、仏の教えの素晴らしさを

こうした自然のものに喩えることはよくあったようです。

●

「良寛詩集」(東洋文庫)

日本近代文学の森へ (123) 志賀直哉『暗夜行路』 11 引手茶屋、山羊、大阪料理 「前篇第一 二 」その3

2019.8.21

前回、謙作が竜岡、阪口と一緒に行った吉原の「西緑」という店は、詳しい記述がなかったので、どういう店なのかよくわからなかったのだが、その後を読むと、それが「引手茶屋」だったと書いてある。書いてあっても、浅学なぼくにはそれの何たるかを知らないから、調べてみたら、こんなことだった。

遊廓で遊女屋へ客を案内する茶屋。江戸中期に揚屋(あげや)が衰滅した江戸吉原でとくに発達した。引手茶屋では、遊女屋へ案内する前に、芸者らを招いて酒食を供するなど揚屋遊興の一部を代行した形であった。そこへ指名の遊女が迎えにきて遊女屋へ同道した。引手茶屋の利用は上級妓(ぎ)の場合に限られたから、遊廓文化の中心的意義をもった。全盛期には仲ノ町の両側に並び尽くしたが、明治中期ごろから急速に衰退した。[原島陽一]《日本百科全書》

なるほど、そういうことならよく分かる。夜が明けるまで、トランプなんかして遊んでいたのも、そういう場所だったのね、ということだ。謙作たちは、引手茶屋に居続けて、遊女屋には行かなかったのだ。

昔の読者はこういうことは、その場所の描写をちょっと読めば、ああ、これは引手茶屋ね、とすぐに分かったのだろうが、今の読者にはなかなかそうはいかない。この読書も遅々として進まないのも、ある意味、仕方ない。仕方ないというよりも、こうしたことにいちいち拘って読んでいると、そこにいろいろな発見があっておもしろい。

さて、その引手茶屋から帰った謙作だが、その家の様子がこんなふうに書かれている。

謙作は午頃(ひるごろ)疲れ切って自分の家へ帰って来た。門を入ろうとすると、その一週間ほど前から飼っている仔山羊が赤児のような声を出して啼いていた。彼はそのまま裏へ廻って、物置と並べて作った小さい囲いの処へ行った。仔山羊は丁度子供が長ズボンを穿(は)いたような足を小刻みに踏みながら喜んだ。

「馬鹿馬鹿」

仔山羊は小さい蹄(ひづめ)を囲いの金網へ掛けて出来るだけ延びあがった。謙作は隣から塀越に落ちる黄色い桜の葉が前日からの雨で、ピッタリ地面へくっついているのを五、六枚拾って、中へ入って行った。仔山羊は細かい足どりで忙(せわ)しく彼へ随いて廻った。謙作が蹲踞(しゃが)むと仔山羊は直ぐ前へ来て、懐へ首を入れそうにする。

「ヤイ、馬鹿」

仔山羊は美味(うま)そうにその葉を食った。揉むように下顎だけを横に動かしていると、葉は段々と吸い込まれるように口ヘ入って行った。―つの葉が脣(くちびる)から隠れると謙作はまた次の葉をやった。仔山羊は立ったままの姿勢で口だけを動かし、さも満足らしく食っている。謙作はそれを見ている内に昨夜来自分から擦抜(すりぬ)けて行った気分を完全に取りもどしたような気がした。

家で山羊なんかを飼う習慣は、都会ではもうないが、田舎では結構飼っていたらしい。家内の母なども、高知の出身だが、子供のころは山羊が家にいたとよく言う。このころは、東京のど真ん中でも、山羊なんかを飼っていたのだ。

その山羊に「馬鹿馬鹿」と呼びかけるわけだが、すごい違和感がある。最初読んだとき、何のことか一瞬分からなかった。これは謙作だけの特殊な言葉遣いなのか、それとも、当時は飼っていた動物を「馬鹿」って呼ぶのが一般的だったのだろうか。今時は、「ウチの犬がね」なんて言ったら顰蹙もので、「ウチの子がね」って言わねばならないらしいから、犬の散歩中に、その犬に向かって「おい馬鹿、そっちへ行くな」なんていったら、通報されそうだ。

それはそうと、この仔山羊の描写は必要以上に精密だ。「丁度子供が長ズボンを穿(は)いたような足」なんて漫画みたいで可愛いし、葉っぱの食べ方の描写も目に見えるよう。『城の崎にて』を髣髴とさせる。こういうのは、志賀直哉は大得意のようだ。

動物の子供というのは、猛獣だろうとヘビだろうとみな可愛いけれど、山羊とか羊の可愛さはまた格別で、できることなら、我が家でも飼ってみたいと思うほどだ。ま、もちろん無理だけど。

こうした微笑ましい動物の様子を見ているうちに、謙作は昨日からどこかへ行ってしまったかにみえて普段の気分を「完全に取りもどしたような気がした」のだった。そういう意味では、この仔山羊の描写は「必要以上」ではないのだろう。

お栄が顔を出す。

「昨晩は竜岡さんへ?」

「妙な処へ行きました。吉原の引手茶屋で夜明しをしました」

「へえ。阪口さんの御案内なの?」

謙作は前夜からの事を簡単に話した。そして、

「初めてああいう処へ行ったんだけど、何だかそんな気がしなかった」といった

「初めてじゃあ、ありませんもの。お行の松にいた頃にお祖父さんと三人で行った事がありますよ。何でもあれは国会が開けて、梅のつき出しのあった時だったかしら」

「そんな事はない。国会の開けた年なら、僕が三つか四つだもの」

「そう? そんなら何時だろう。夜桜かしら」

お栄は、夜桜の頃の仁輪加の話をした。そういわれると謙作にはそれを見たような記憶がかすかにあった。

ここで、ようやく「西緑」が引手茶屋だったことが分かるわけだ。

「梅のつきだしのあった時」って何だろうか。「つきだし」に傍点がふってあるのが、どうにも調べようがない。

それに、「国会が開けた年」って帝国議会の開催だろうか。とすれば、明治23年ということになって、時代的にはあうが、「お祖父さん」と「国会」との関係はどうなっているのか。これはいずれ分かるのだろうか。

お祖父さん」と「お栄」と「謙作」で、引手茶屋に行く、というだけで、これはちょっと普通じゃないないなと思われる。この三人の複雑な関係を暗示しているようである。

さて、そこへ謙作の兄の信行がやってきて、ちょっと出かけないかと謙作を誘う。謙作はついていく。

信行は日本橋の方の小綺麗な大阪料理屋へ謙作を連れて行った。謙作は此処でまた、兄に吉原見物の話をした。そして登喜子という芸者の事をいうと、「あれはなかなかいい芸者だよ、俺も半玉の時分に一度会った事があるが、何処の土地へ連れて行っても恥かしくない芸者だ」信行はこんなにいった。そして不意に、

「深入する気でもあるのか?」といった。

謙作はちょっとまごついた。彼は少し赤い顔をしながら、

「深入するとすれば、如何(どう)すればいいのか僕には見当が附かないもの」といった。

信行は大きな声をして笑った。そして、

「金がかかるぞ」といった。

信行は学生時代からそういう方には通じていた。一(ひ)と頃芸者を囲っているというような噂を謙作は聞いた事がある。今も独身で、贅沢好きで、始終金には困っていた。

「日本橋の方の小綺麗な大阪料理屋」かあ。いったい「大阪料理」ってどんなものなのだろう。今じゃ「お好み焼き」とか思いつかないけれど、そんなものじゃなくて、ちゃんとした「大阪料理」というジャンルがあったのだろう、きっと。

謙作が登喜子のことを話すと、信行が知っている芸者だと言うところにびっくりする。つまり、三人が繰り込んだ吉原でも、「西緑」という引手茶屋は、高級なところだったのだ。そもそも「引手茶屋の利用は上級妓(ぎ)の場合に限られた」と百科事典にもあるのだから、そこへ出てくる芸者の登喜子も、体の動きが直線的だなんて謙作は思ったけれどやっぱりそうとうに美しい芸者だったのだ。

ここでふと、岩野泡鳴の小説が頭に浮かぶ。その小説に出て来る芸者は、この登喜子などとは比べものにならない最下級の芸者ばかりだった。今さらながら、「白樺派」の志賀直哉だよなあという感慨が深い。