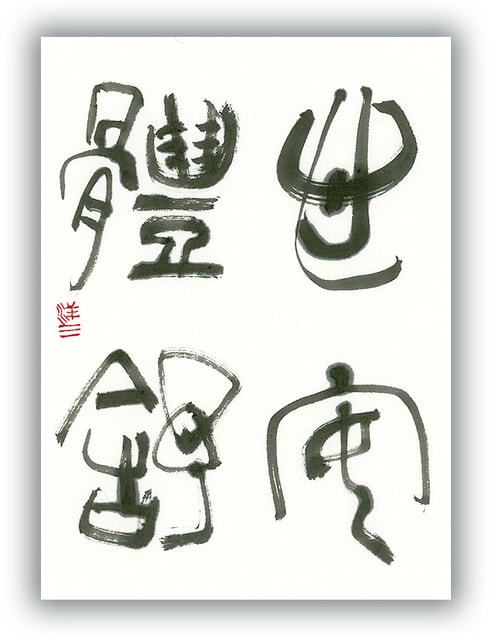

心安體舒

心安らかならば、体舒(のびやか)なり

半紙

●

元は、「心安亦體舒」とのことですが、「亦」は省略しました。

原典が、よく分かりません。

心がストレスなく、安らかなら

体はのびのびとしている。

ということでしょう。

「舒」は、「伸びやか」「ゆるやか」「しずか」などの意味があります。

心がギスギスしていると

体もこわばってきますね。

逆もまた真かもしれません。

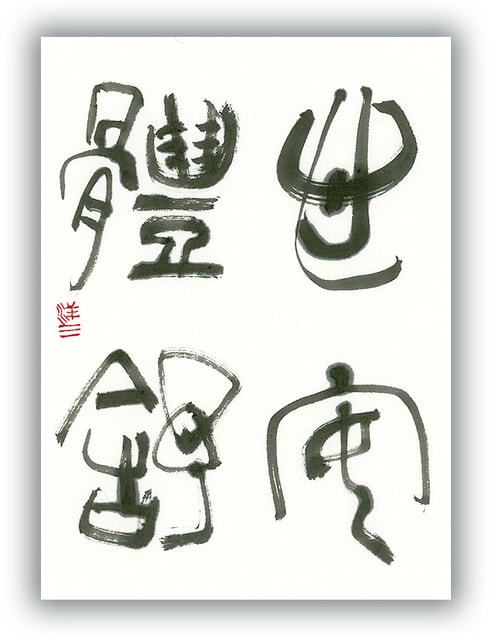

心安體舒

心安らかならば、体舒(のびやか)なり

半紙

●

元は、「心安亦體舒」とのことですが、「亦」は省略しました。

原典が、よく分かりません。

心がストレスなく、安らかなら

体はのびのびとしている。

ということでしょう。

「舒」は、「伸びやか」「ゆるやか」「しずか」などの意味があります。

心がギスギスしていると

体もこわばってきますね。

逆もまた真かもしれません。

木洩れ日抄 51 本当の生き方を求めて「堕ちる道を堕ちきる」人たち──劇団キンダースペース第40回公演『白痴』を観て

2019.2.24

戦争というのは何だろう。国家と国家が武力をもって争うことというあたりが辞書的な定義だろうが、その本質は、暴力、支配、抑圧、殺人、差別などのあらゆる「悪」を内包している何かだ。国が戦争をするとき、当然、その国民はそれらの戦争の本質というべきものの犠牲になる。暴力を振るわれ、支配され、抑圧され、殺され、差別される。けれども、国民は、ただの犠牲者にすぎないのではない。彼ら人間の中にあるそれらの「悪」が、戦争によってあらわになり、彼らの心の中で暴れ回る。

例えば、戦争の必然的な要請によってできあがる軍隊は、国民によって組織されるが、その軍隊は他国の軍隊との戦いのみをこととするわけではなくて、その軍隊内部が、限りもない「暴力、支配、抑圧、殺人、差別」の坩堝と化すことは、幾多の「戦争文学」が描いてきたところだ。

それでは軍隊ではなくて、市井の国民はどうなのか。戦時下という特殊な状況の中で、彼らはどう生きたか。あるいはどう生きざるを得なかったのか。戦争ほど残酷なものはない。もう二度と戦争はごめんだと、終戦後の日本人は口をそろえて言ってきたけれど、戦後も70年も経てば、すっかりそんなことは忘れ、またぞろ戦争を口にするようになってきたのは、戦争を自然災害のような外からのものとしてしか認識してこなかったからではなかったか。二度と戦争はしないという誓いの中には、戦争を「内なるもの」として捉える視点こそが必要だったのではなかったか。安吾が描く「戦争」には、そうした戦争の内面化がある。

戦争の終結を、すべての破壊と消滅として捉えるしかなかった国民は、戦時下において、それぞれの生き方を痛切に問われていたわけで、それが人生や人間への絶望感であれ、やけっぱちな刹那主義であれ、そのときの現実を見据えるところから出てきたものであるかぎり、みな切実な真実性を備えていたのだ。つまり、そのとき、戦争は内面化されつつあったのだ。

安吾はその『堕落論』の最後にこう書いている。

人間。戦争がどんなすさまじい破壊と運命をもって向うにしても人間自体をどう為しうるものでもない。戦争は終った。特攻隊の勇士はすでに闇屋となり、未亡人はすでに新たな面影によって胸をふくらませているではないか。人間は変りはしない。ただ人間へ戻ってきたのだ。人間は堕落する。義士も聖女も堕落する。それを防ぐことはできないし、防ぐことによって人を救うことはできない。人間は生き、人間は堕ちる。そのこと以外の中に人間を救う便利な近道はない。

戦争に負けたから堕ちるのではないのだ。人間だから堕ちるのであり、生きているから堕ちるだけだ。だが人間は永遠に堕ちぬくことはできないだろう。なぜなら人間の心は苦難に対して鋼鉄の如くでは有り得ない。人間は可憐であり脆弱ぜいじゃくであり、それ故愚かなものであるが、堕ちぬくためには弱すぎる。人間は結局処女を刺殺せずにはいられず、武士道をあみださずにはいられず、天皇を担ぎださずにはいられなくなるであろう。だが他人の処女でなしに自分自身の処女を刺殺し、自分自身の武士道、自分自身の天皇をあみだすためには、人は正しく堕ちる道を堕ちきることが必要なのだ。そして人の如くに日本も亦堕ちることが必要であろう。堕ちる道を堕ちきることによって、自分自身を発見し、救わなければならない。政治による救いなどは上皮だけの愚にもつかない物である。

「人間は堕落する」ということは、人間は生きているかぎり、その生の根源に触れざるをえないということだ。人間の「生き方」を他所から借りてくることはできない。自分の生き方を見つけるには、ナマの現実の中で、自分のすべての感情と欲望を包み隠さずあらわにして、とことん生きなければならない。それを世間では「堕落」と呼んで非難するかもしれないが、実はそうではない。それこそが、本当の生き方への道なのだ、ということだ。「堕ちる道を堕ちきることによって、自分自身を発見し、救わなければならない。」とはそういうことだ。

『白痴』『戦争と一人の女』『青鬼の褌を洗う女』の三編の小説を貫くのは、そうして意味での「堕ちる道を堕ちきる」人たちの姿だ。そこに登場してくる人物の誰をとっても、どこまでも「人間」だ。都合のいいお仕着せの思想で身を飾っている人間はいない。ナマのままの剥き出しの人間だ。彼らが、戦争という巨大な悪の中で、自分たちの悪も全開にしながら、懸命に生きている。

この三編の小説を連続的に舞台化するという離れ業を原田一樹はやってのけたわけだが、別々の話なのに、それがまるで一つの話のように何の違和感もなくつながって見えるのは、原田が舞台に描き出した人間が、みな生きるということの切実性を見事に表現していたからに他ならない。戦時下を生きた人間のストーリーは、その「上皮」がどんなに異なっていようと、その皮の下の肉には、みな同じ哀切窮まる血が流れている。その生きた血の流れ、生きた肉のうごめきが、今回の舞台の最初から最後まで変わることなく溢れ出ていて、見る者を圧倒した。ほんとうに素晴らしい舞台だった。

キンダースペースは、長いこと、日本の近代小説を、モノドラマを初めとする独自の手法で舞台化してきた。それは、書かれたものとしての文学に、役者の肉体を与え、そこから「書かれていない実感」(原田の言葉)を引きだそうという地道な作業だが、ぼくらはまた、その舞台を見たあとに、それを再び小説の言葉の中へ還元していくという楽しみを味わうことができる。こうして、文学の世界は、どんどん厚みを増していく。ぼくがキンダースペースの芝居を見たあとに感じる、「感謝」の念は、いつもここから生じるのだ。

今回の公演では、キンダーのベテラン俳優と、新人俳優、そして豪華な客演俳優が、ギクシャクすることなく溶け合い調和していた。特に、新人俳優は、臆することのない全力を出し切った演技で、実に爽快だった。

魂に訴えてくる音楽と、美しすぎる照明と、斬新な装置は、毎度のことながらため息もの。こうしたスタッフが、キンダースペースの芝居の独特な深みのある雰囲気を作りあげていることを改めて実感した。

年に一度のシアターXでの公演は、毎回新鮮な驚きと感動を与えてくれる。このめったにお目にかかれない極上の芝居が、この先も長く上演されつづけられることを心から願っている。

作家は基本的には人が「なぜ生きるのか」ということが創作の初めの衝動である。しかし、それ以前に人は生きているわけで、このあらかじめの「生」を否定的に、あるいは、本来、より理想に近いものであるととらえようとした時、様々な嘘が生まれる。曰く「国のため」「主義のため」。これはもちろん欺瞞だが、人が生きていくためには必ず付いて回るものである。……ということを安吾は戦争の始まるずっと前から見抜いてしまった。では「なゼ生きるのか」。 安吾にとってこれはおそらく「なぜ生きているのか」という命題に変わっていった。もちろんそんなこ とはワカラナイ。 そのワカラナサがすとんと現れる瞬間。「演劇」で、安吾にせまる道は、結局はここにしかないような気がしている。

オメカケの抱えるもの

キンダースペース第40 回公演「白痴」にご来場頂きありがとうございます。この作品は坂口安吾の「白痴」(S21)「戦争と一人の女」(S21.22))「青鬼の揮を洗う女」(S22))の三本を舞台化したものです。「戦争と~」に関しては、発表時GHQ の検閲削除があったため女性の一人称に書き直した続編、また翌年、同じ題材の元にかかれた「私は海を抱きしめてゐたい」も含め原作としました。

坂口安吾という作家の稀有な点は、その思考の原点が自身の「四囲の現実」からもたらされる実感に徹底して基づいていることです。これは至極当たり前のことのように思えますが、彼の言葉に撃たれるのは、私たちがいかにその真逆に居るか、つまり「架空の観念」にすがつて「現実」を都合のいいように解釈して安心しているか、を、思い知らされるからです。ー方で敗戦直後「堕落論」で鮮烈に「堕落」を解きながら、同時に「堕落」しきれない私たちの姿も見抜いているからです。人はどれだけ孤独を覚悟しても自分自身を完全に突き放しきることはできません。安吾には「堕落」をはじめとしていくつかのキーワードがあり、今回の三本もそれでいえば「現実」「戦争」「孤独」となりますが、以下、もう少し今回の作品について……

先ず「白痴」の舞台化が今回の出発でした。文学を舞台にする意味は登場人物に俳優の身体を対置し、書かれていない実感を手繰り寄せる、というのは当たり前ですが、もうーつ、小説の空間の相対化ということがあります。「白痴」は観念小説です。登場人物は皆、主人公の観念の世界の人物です。しかし舞台ではそうはいきません。ここに作家自身の姿も現れると考えています。伊沢の見たものが安吾の見たものであると感じられる瞬間です。

「戦争と一人の女」について。安吾は「文学のふるさと」というエッセイの中で「救いがないということが救いであり、モラルがないということがモラルである」というような場所があり、そここそが文学の「ふるさと」である、としています。「ふるさと」とはそこから生まれ、又帰る場所という意味でしょう。「白痴」の伊沢につきつけられ「戦争と~」の「女」が求めたのはこの場所です。ただ「空襲が美しい」というのは、私自身も母の口から出たのを聞いたことがあり、それは当時、偽らざる実感だったようです。その「美しさ」の下の破壊と殺叡には目を向けず、その先の内省に及ばないというのも日本人の性質の一つでしょうが、安吾は「戦争」を歴史や政治の中に見るのではなく、一人の女の中に見ようとしたのだと思えます。

「青鬼の揮を洗う女」の主人公は母を厭いながら同じ生き方する「オメカケ」です。「四囲の現実」とは「帝銀事件を論ず」の中の言葉ですが、安吾はこの中で16 人を簡単に殺害した犯人に「戦争」を見ます。しかしこの「戦争」は、唯一凶悪犯だけのものでしょうか。「戦争」はまたサチ子の「孤独」の中に、つまり私たちの魂にもあるはずです。そしてここにこそ私たちの過酷な「ふるさと」もあるはずです。もちろんその「ふるさと」は、私たちがあらゆる「架空の観念」を排さねばと覚悟した時にようやく現れるものでしょうが。

原田一樹

日本近代文学の森へ (94) 徳田秋声『新所帯』 14 夫婦の危うさ

2019.2.22

そうこうしているうちに、葉桜の季節になった。お作は妊娠した。

桜の繁みに毛虫がつく時分に、お作はバッタリ月経(つきのもの)を見なくなった。お作は冷え性の女であった。唇の色も悪く、肌も綺麗ではなかった。歯性も弱かった。菊が移(すが)れるころになると、新吉に嗤(わら)われながら、裾へ安火(あんか)を入れて寝た。これという病気もしないが時々食べたものが消化(こな)れずに、上げて来ることなぞもあった。空風(からかぜ)の寒い日などは、血色の悪い総毛立ったような顔をして、火鉢に縮かまっていた。少し劇しい水仕事をすると、小さい手がじきに荒れて、揉み手をすると、カサカサ音がするくらいであった。新吉は、晩に寝るとき、滋養に濃い酒を猪口に一杯ずつ飲ませなどした。伝通院前に、灸点(きゅうてん)の上手があると聞いたので、それをも試みさした。

「今からそんなこってどうするんだ。まるで婆さんのようだ。」と新吉は笑いつけた。

お作はもうしわけのないような顔をして、そのたびごとに元気らしく働いて見せた。

こうした弱い体で、妊娠したというのは、ちょっと不思議のようであった。

「嘘つけ。体がどうかしているんだ。」と新吉は信じなかった。

「いいえ。」とお作は赤い顔をして、「大分前(さき)からどうも変だと思ったんです。占って見たらそうなんです。」

新吉は不安らしい目色(めつき)で、妻の顔を見込んだ。

「どうしたんでしょう、こんな弱い体で……。」といった目色で、お作もきまり悪そうに、新吉の顔を見上げた。

それから二人の間に、コナコナした湿(しめ)やかな話が始まった。新吉は長い間、絶えず悪口(あっこう)を浴びせかけて来たことが、今さら気の毒なように思われた。てんで自分の妻という考えを持つことの出来なかったのを悔いるような心も出て来た。ついこの四、五日前に、長湯をしたと言って怒ったのが因(もと)で、アクザモクザ罵った果てに、何か厄介者でも養っていたようにくやしがって、出て行け、今出て行けと呶鳴(どな)ったことなども、我ながら浅ましく思われた。

それに、妊娠でもしたとなると、何だか気が更(あらた)まるような気もする。多少の不安や、厭な感じは伴いながら、自分の生活を一層確実にする時期へ入って来たような心持もあった。

お作はもう、お産の時の心配など始めた。初着や襁褓のことまで言い出した。

「私は体が弱いから、きっとお産が重いだろうと思って……。」お作は嬉しいような、心元ないような目をショボショボさせて、男の顔を眺めた。新吉はいじらしいような気がした。

「桜の繁みに毛虫がつく時分」という表現を読んで、ハッとする。そういえば、ぼくが子どもの頃は、近くの桜並木のきれいな商店街も、葉桜の頃になると、道路が毛虫で足の踏み場もないという状態になったものだ。近頃は、毛虫はまったく見ないのはどうしてなのだろうか。

お作の「冷え性」の様子は、実にことこまかにその「症状」が書かれている。よくこれで生きていられると思われるような、絵に描いたような「不健康さ」である。新吉は、心配はして、何かと世話を焼くのだが、一方では、婆さんのようだといって「笑いつける」。

この「笑いつける」というのは、「相手をひどく嘲笑する。おおいにあざわらう。」(日本国語大辞典)の意味で、愛情を持って笑いかけるわけではないのだ。体の弱いのは、お作の責任ではないのに、それを嘲笑するというのは、いかにも残酷な仕打ちである。その仕打ちにも、お作は、「もうしわけのないような顔をして、そのたびごとに元気らしく働いて見せ」るのだ。

こういうシーンは何度か小説でも映画でもお目にかかったような気がする。病気で寝込んだ妻が、夫に、「すみません。こんなに弱くて。」と謝るシーンだ。そういうシーンを読むたび、見るたび、どうして謝らなきゃいけないのかといつもその理不尽さに腹立たしい思いをしてきたのだが、結局、結婚というものが、あくまで夫を中心に成り立っており、妻は夫に仕えるべきだという道徳のようなものが根深く浸透していたのだろう。

そう妻が謝っても、夫がそれを「ばかなことを言うんじゃない。お前が謝ることじゃないだろう。」ぐらいの優しい言葉をかけるならまだ救いがあるが、新吉はそんなことはしない。

そればかりか、妊娠すら疑う始末だ。そんな弱い体で妊娠するわけないだろう、というわけだ。けれども、妊娠は明らかだ。そうなると、新吉の心にも変化が生じる。今までの自分のお作に対する冷たい仕打ちが悔やまれるのだ。

子はカスガイ。どんなに冷たい間の夫婦でも、子どもが生まれれば、また違った展開があろうというものだ。新吉は、自分の気持ちに変化に驚いただろうか。お作がお産の心配をして、「嬉しいような、心元ないような目をショボショボさせて」新吉を見つめるのを、新吉は「いじらしいような気がした」のだ。

それなら、お作の「幸せ」は約束されたのだろうか。それがなかなかそうはならないのだ。

お作は十二時を聞いて、急に針を針さしに刺した。めずらしく顔に光沢(つや)が出て、目のうちにも美しい湿(うるお)いをもっていた。新吉はうっとりした目容で、その顔を眺めていた。

お作は婚礼当時と変らぬ初々しさと、男に甘えるような様子を見せて、そこらに散った布屑(きれくず)や糸屑を拾う。新吉も側で読んでいた講談物を閉じて、「サアこうしちアいられねえ。」と急き立てられるような調子で、懈怠(けだる)そうな身節(みぶし)がミリミリ言うほど伸びをする。

「もう親父になるのかな。」とその腕を擦っている。

「早いものですね、まるで夢のようね。」とお作もうっとりした目をして、媚びるように言う。「私のような者でも、子が出来ると思うと不思議ね。」

二人はそれから婚礼前後の心持などを憶い出して、つまらぬことをも意味ありそうに話し出した。こうした仲の睦まじい時、よく双方の親兄弟の噂などが出る。親戚(みうち)の話や、自分らの幼(ちいさ)い折の話なども出た。

「お産の時、阿母(おっか)さんは田舎へ来ていろと言うんですけれど、家にいたっていいでしょう。」

時計が一時を打つと、お作は想い出したように、急いで床を延べる。新吉に寝衣(ねまき)を着せて床の中へ入れてから、自分はまたひとしきり、脱棄(ぬぎす)てを畳んだり、火鉢の火を消したりしていた。

二、三日はこういう風の交情(なか)が続く。新吉はフイと側へ寄って、お作の頬に熱いキスをすることなどもある。ふと思いついて、近所の寄席へ連れ出すこともあった。

が、そうした後では、じきに暴風(あらし)が来る。思いがけないことから、不意と新吉の心の平衡が破れて来る。

「……少し甘やかしておけア、もうこれだ。」と新吉は昼間火鉢の前で、お作がフラフラと居眠りをしかけているのを見つけると、その鼻の先で癪らしく舌打ちをして、ついと後へ引き返してゆく。

お作はハッと思って、胸を騒がすのであるが、こうなるともう手の着けようがない。お作の知恵ではどうすることも出来なくなる。よくよく気が合わぬのだと思って、心の中で泣くよりほかなかった。新吉の仕向けは、まるで掌の裏を翻(かえ)したようになって、顔を見るのも胸糞が悪そうであった。

新吉という人間は、いったいどういう心根の持ち主なのだろうか。子どもが出来たことで、お作への気持ちにも変化が生じ、夫婦らしい会話もできるようになったというのに、それが続かない。

「思いがけないことから、不意と新吉の心の平衡が破れて来る。」──これはいったい何だろう。

「思いがけないこと」は、例えばお作が昼間から火鉢の前で居眠りをしているといったことだ。それを見ると、「……少し甘やかしておけア、もうこれだ。」といって怒り出す。いったん怒り出すと、もう「手の着けようがない」がないほど新吉は荒れ狂う。お作はそれに対してなす術がない。ただ、「よくよく気が合わぬのだと思って、心の中で泣くよりほかなかった」というのだが、いくらなんでも、これではお作がかわいそうだ。

いったいこの新吉の心の嵐は、どこから来るのだろうか。お作に対しては、最初から気に入らなかった、ということがある。新吉は、お作の器量がよくないぐらいのことは我慢ができたにせよ、「気が利かない」ということがやはりどうしても許せないことだったに違いない。新吉の頭の中は、商売でいっぱいだから、お作もその商売にどれだけ貢献できるかだけが問題だったわけで、それがダメだとなると、もうお作と暮らす意味がないばかりか、お作は重荷でしかない。

それでも、そのお作に子どもができたとなれば、子どもへの期待から、お作への愛情も芽生えかけたわけだけれど、お作のことが「好きになった」わけじゃない。いっとき、商売を忘れただけのこと。お作が昼間から居眠りしているような愚図な姿を見せれば、あっという間にお作は「重荷」になるのだ。

それにしても、こうした新吉の心のありさまを見ていると、夫婦というものの危うさが実感される。今でいえば、DVといってもいいこうした新吉の仕打ちは、もちろん社会問題化することもなく、また世間の同情がお作に集まることもなく、ただただ女の心の中で嘆かれるだけなのだ。お作は、誰にも相談することもできず、心の中で泣くより他はなかったのだ。当時から今に至るまで、どれだけ多くの女がこうした涙を流してきたことだろうと思うと、暗澹たる思いがする。

日本近代文学の森へ (93) 徳田秋声『新所帯』 13 貧しい心性

2019.2.20

得意場廻りをして来た小僧の一人が、ぶらりと帰って来たかと思うと、岡持をそこへ投(ほう)り出して、「旦那。」と奥へ声をかけた。

「××さんじゃ酒の小言が出ましたよ。あんな水ッぽいんじゃいけないから、今度少し吟味しろッって……。今持って行くんです。」

「吟味しろッて。」新吉は顔を顰(しか)めて、「水ッぽいわけはねえんだがな。誰がそう言った。」

「旦那がそう言ったですよ。」

「そういうわけは決してございませんッって。もっとも少し辛くしろッてッたから、そのつもりで辛口にしたんだが……。」と新吉は店へ飛び出して、下駄を突っかけて土間へ降りると、何やらブツクサ言っていた。

店ではゴボゴボという音が聞える。しばらくすると、小僧はまた出て行った。

「ろくな酒も飲まねえ癖に文句ばっかり言ってやがる。」と独言(ひとりごと)を言って、新吉は旧(もと)の座へ帰って来た。得意先の所思(おもわく)を気にする様子が不安そうな目の色に見えた。

「店ではゴボゴボという音が聞える。」というのは、おそらく新吉が酒樽から酒を一升瓶などについでいる音だろう。今では、瓶詰めになっている酒を自分で選んで買うのが当たり前だが、ちょっと前までは(といっても50年は経つかなあ)、酒は酒屋へ瓶を持っていって、樽から注いで貰ったものだ。

ぼくの生家の数軒先には酒屋があって、家では職人の給料日に酒を出したので、よく一升瓶を持って買いにいかされたものだ。今思えば、いつも「樽酒」だったわけで贅沢なものだが、もちろん酒は二級酒だ。酒屋の店先は、いわゆる「角打ち」で、何人もの労働者が安い焼酎をうまそうに飲んでいたのをよく覚えている。貧しい労働者ではあったが、どこか幸せそうだった。

この当時は、酒は、酒屋が配達するもので、その酒も酒屋がお客の好みにあわせて選んでいたらしい。新吉が営んでいた商店は決して酒の専門店ではないが、こういう細かい商いをしてせっせと稼いでいたわけである。

やれ、お前んとこの酒は水っぽいの、甘いのと文句ばっかり言ってる旦那に悪態をつきながら、それでも、そういう旦那の思わくを気にしないでは商いが成り立たない新吉の「不安」は、自信がない駆け出しゆえに、いっそう新吉を神経質にさせ、苛立たせる。

お作は番茶を淹れて、それから湿(しと)った塩煎餅を猫板の上へ出した。新吉は何やら考え込みながら、無意識にボリボリ食い始めた。お作も弱そうな歯で、ポツポツ噛っていた。三月の末で、外は大分春めいて来た。裏の納屋の蔭にある桜が、チラホラ白い葩(はなびら)を綻(ほころ)ばせて、暖かい日に柔かい光があった。外は人の往来(ゆきき)も、どこか騒(ざわ)ついて聞える。新吉は何だか長閑(のどか)なような心持もした。こうして坐っていると、妙に心に空虚が出来たようにも思われた。長い間の疲労が一時に出て来たせいもあろう。いくらか物を考える心の余裕(ゆとり)がついて来たのも、一つの原因であろう。

お作は何(なん)かの話のついでに、「……花の咲く時分に、一度二人で田舎へ行きましょうか。」と言い出した。

新吉は黙ってお作の顔を見た。

「別に見るところといっちゃありゃしませんけれど、それでも田舎はよござんすよ。蓮華や蒲公英が咲いて……野良のポカポカする時分の摘み草なんか、真実(ほんと)に面白うござんすよ。」

「気楽言ってらア。」と新吉は淋しく笑った。「お前の田舎へ行くもいいが、それよか自分の田舎へだって、義理としても一度は行かなけアなんねえ。」

「どうしてまた、七年も八年もお帰んなさらないんでしょう。随分だわ。」お作は塩煎餅の、くいついた歯齦(はぐき)を見せながら笑った。

「そんな金がどこにあるんだ。」新吉は苦い顔をする。「一度行けア一月や二月の儲けはフイになっちまう。久しぶりじゃ、まさか手ぶらで帰られもしねえ。産れ故郷となれア、トンビの一枚も引っ張って行かなけアなんねえし。……第一店をどうする気だ。」

お作は急に萎(しょ)げてしまう。

「こっちやそれどころじゃねえんだ。真実(ほんとう)だ。」

新吉はガブリと茶を飲み干すと、急に立ち上った。

「湿(しと)った塩煎餅」というものは、なんとも貧乏くさい食べ物である。この「湿(しと)った」という言葉が懐かしい。ぼくの祖母がよく使っていたような気がする。これは「しめる」の方言だが、江戸だけではなくて、神奈川、静岡、山梨などのほか、島根、和歌山、高知などにも見られるようだ。祖母は、静岡の人間だが、そっちの方言だったのだろうか。

「しめる」の意味で「しける」という言葉もあるが、これに「た」がつくと、「しけった」なのか「しっけた」なのかでよく迷う。別役実の戯曲では、よく「この○○は、しけってるよ」なんて言い方がよく出てくる。これもどこか懐かしい言葉だ。ただ「しける」は方言ではなさそうである。

まあ、それにしても、新吉とお作が、この「湿った煎餅」を食べるシーンは何とも貧乏くさい。──「お作は番茶を淹れて、それから湿(しと)った塩煎餅を猫板の上へ出した。新吉は何やら考え込みながら、無意識にボリボリ食い始めた。お作も弱そうな歯で、ポツポツ噛っていた。」ここに出てくる「猫板」というのは、「長火鉢の端の引き出しの部分にのせる板。ここによく猫がうずくまるのでいう。」(日本国語大辞典)で、今ではもう馴染みのないものだ。

この長火鉢というヤツは、歌舞伎や時代劇では必須のアイテムだが、今ではまず見かけなくなった。この前にどっかと座るだけで、なにはともあれ格好がつく。後は燗酒を飲むもよし、莨ふかすのもよし、頬杖ついて考え事をするもよし、とにかく「内容」はどうあれ、「格好」はつく。こういうことって、日常生活のうえではとても大事だと思うのだが、今は、「格好」がつくしぐさとか、アイテムがない。落ち着かない時代である。

長火鉢の前で、夫婦が「湿(しと)った塩煎餅」を囓る姿は、なんとも貧乏くさいのだが、その貧乏くささが「様になっている」のである。まして、お作の「弱そうな歯」の「はぐき」にその煎餅のかけらがついてるとなれば、貧乏くささも極めつけで、それだけに、リアルで、切ない。

そして、その後にくる新吉のセリフ。せっかく、お作が「田舎に行こう」とポジティブな提案をするのに、あれに金がかかる、これに金がかかると全部否定してしまう。

「一度行けア一月や二月の儲けはフイになっちまう。」──この思考回路が、生活をアジケナイものにする。どんなに貧乏したって、お作のいうように、田舎に行って、「野良のポカポカする時分の摘み草」が楽しめれば、それで人生は結構幸福なのだ。しかし、新吉にはそれができない。もっと儲けたい。もっと商売を大きくしたいの一心で、それ以外は「気楽を言ってらあ」と冷笑してしまうのだ。

この貧しい思考は、何も新吉に限ったものではなく、明治時代の日本がとにかくなりふり構わず大国を目指した心性の一端を国民が担っていたということだろう。

日本近代文学の森へ (92) 徳田秋声『新所帯』 12 案外ポジティブなお作

2019.2.17

新吉の癇癪に、恐怖を感じるしかないお作は、結婚前の生活を懐かしく思い出す。お作は、それなりにめぐまれた暮らしをしてきたのだった。

こんなことのあった後では、お作はきっと奥の六畳の箪笥の前に坐り込んで、針仕事を始める。半日でも一日でも、新吉が口を利けば、例の目尻や口元に小皺を寄せた。人のよさそうな笑顔を向けながら、素直に受答えをするほか、自分からは熟(う)んだ柿が潰れたとも言い出せなかった。

これまで親の膝下にいた時も、三年の間西片町のある官吏の屋敷に奉公していた時も、ただ自分の出来るだけのことを正直に、真面目にと勤めていればそれでよかった。親からは女らしい娘だと讃(ほ)められ、主人からは気立てのよい、素直な女だと言って可愛がられた。この家へ片づくことになって、暇を貰う時も、お前ならばきっと亭主を粗末にしないだろう。世帯持ちもよかろう。亭主に思われるに決まっていると、旦那様から分に過ぎた御祝儀を頂いた。夫人(おくさま)からも半襟や簪などを頂いて、門の外まで見送られたくらいであった。新吉に頭から誹謗(けな)されると、お作の心はドマドマして、何が何だかさっぱり解らなくなって来る。ただ威張って見せるのであろうとも思われる。わざと喧(やかま)しく言って脅(おどか)して見るのだろうという気もする。あれくらいなことは、今日は失敗(しくじ)っても、二度三度と慣れて来れば造作なく出来そうにも思える。どちらにしても、あの人の気の短いのと、怒りっぽいのは婆やが出てゆく時、そっと注意しておいてくれたのでも解っている──と、お作はこういう心持で、深く気にも留めなかった。怒られる時は、どうなるのかとはらはらして、胸が一杯になって来るが、それもその時きりで、不安の雲はあっても、自分を悲観するほどではなかった。

それでも針の手を休めながら、折々溜息を吐(つ)くことなぞある。独り長火鉢の横に坐って、する仕事のない静かな昼間なぞは、自然(ひとりで)に涙の零れることもあった。いっそ宅(うち)へ帰って、旧(もと)の屋敷へ奉公した方が気楽だなぞと考えることもあった。その時分から、お作はよく鏡に向った。四下(あたり)に人の影が見えぬと、そっと鏡の被(おお)いを取って、自分の姿を映して見た。髪を直して、顔へ水白粉なぞ塗って、しばらくそこにうっとりしていた。そうして昨日のように思う婚礼当時のことや、それから半年余りの楽しかった夢を繰り返していた。自分の姿や、陽気な華やかなその晩の光景も、ありあり目に浮んで来る。──今ではそうした影も漂うていない。憶い出すと泣き出したいほど情なくなって来る。

お作は、人のいい穏やかな女だったが、商人の妻としての資質には著しく欠けるところがあったのだ。ものごとをテキパキと片付けたり、夫の要求を待たずに仕事を先回りしてやったりする才覚はなかった。言われたことをただ誠実にこなしてきたのが、お作の生活だったのだ。

親にも大事に育てられ、管理の屋敷に奉公していたときも、大事にされ、可愛がられた。そんなお作だったから、新吉の冷たい叱責は身に応えた。お作が、針仕事をしながら涙を零したり、鏡にむかってうっとりしているシーンなどは、しみじみと切なく心にしみてくる。

新婚生活といえば、甘く楽しい日々がイメージされるが、実際にはそうでもない。むしろ、結婚を前にした時期のほうが、なにか前途に明るい希望がみえていて心楽しいものなのだろう。結婚してしまうと、そこに広がるのは荒涼とした現実ばかり、ということにもなりかねない。

ふたりの生活は、こんな会話のうちに続いていく。

店で帳合いをしていた新吉が、不意に「アア。」と溜息を吐いて、これもつまらなさそうな顔をして奥を窺きに来る。お作は赤い顔をして、急いで鏡に被いをしてしまう。

「オイ、茶でも淹れないか。」と新吉はむずかしい顔をして、後へ引き返す。

長火鉢の傍で一緒になると、二人は妙に黙り込んでしまう。長火鉢には火が消えて、鉄瓶が冷たくなっている。

お作は妙におどついて、にわかに台所から消し炭を持って来て、星のような炭団(たどん)の火を拾いあげては、折々新吉の顔色を候(うかが)っていた。

「憤(じ)れったいな。」新吉は優しい舌鼓(したうち)をして、火箸を引っ奪(たく)るように取ると、自分でフウフウ言いながら、火を起し始めた。

「一日何をしているんだな。お前なぞ飼っておくより、猫の子飼っておく方が、どのくらい気が利いてるか知れやしねえ。」と戯談(じょうだん)のように言う。

お作は相変らずニヤニヤと笑って、じっと火の起るのを瞶(みつ)めている。

新吉は熱(ほて)った顔を両手で撫でて、「お前なんざ、真実(ほんとう)に苦労というものをして見ねえんだから駄目だ。己(おれ)なんざ、何(なん)しろ十四の時から新川へ奉公して、十一年間苦役(こきつか)われて来たんだ。食い物もろくに食わずに、土間に立詰めだ。指頭(ゆびさき)の千断(ちぎ)れるような寒中、炭を挽(ひ)かされる時なんざ、真実(ほんと)に泣いっちまうぜ。」

お作は皮膚の弛(ゆる)んだ口元に皺を寄せて、ニヤリと笑う。

「これから楽すれやいいじゃありませんか。」

「戯談じゃねえ。」新吉は吐き出すように言う。「これからが苦労なんだ。今まではただ体を動(いご)かせるばかりで辛抱さえしていれア、それでよかったんだが、自分で一軒の店を張って行くことになって見るてえと、そうは行かねえ。気苦労が大したもんだ。」

「その代り楽しみもあるでしょう。」

「どういう楽しみがあるね。」と新吉は目を丸くした。

「楽しみてえところへは、まだまだ行かねえ。そこまで漕ぎつけるのが大抵のことじゃありゃしねえ。それには内儀さんもしっかりしていてくれなけアならねえ。……それア己はやる。きっとやって見せる。転んでもただは起きねえ。けど、お前はどうだ。お前は三度三度無駄飯を食って、毎日毎日モゾクサしてるばかしじゃねえか。だから俺は働くにも張合いがねえ。厭になっちまう。」と新吉はウンザリした顔をする。

「でもお金が残るわ。」

「当然(あたりまえ)じゃねえか。」新吉は嬉しそうな笑みを目元に見せたが、じきにこわいような顔をする。お作が始末屋というよりは、金を使う気働きすらないということは、新吉には一つの気休めであった。お作には、ここを切り詰めて、ここをどうしようという所思(おもわく)もないが、その代り鐚(びた)一文自分の意志で使おうという気も起らぬ。ここへ来てから新吉の勝手元は少しずつ豊かになって来た。手廻りの道具も増えた。新吉がどこからか格安に買って来た手箪笥や鼠入(ねずみい)らずがツヤツヤ光って、着物もまず一と通り揃った。保険もつければ、別に毎月の貯金もして来た。お作はただの一度も、自分の料簡(りょうけん)で買物をしたことがない。新吉は三度三度のお菜(かず)までほとんど自分で見繕(みつくろ)った。お作はただ鈍(のろ)い機械のように引き廻されていた。

こうしたところを読むかぎり、新吉はただ短気で口が悪いだけではなく、ときどきは「嬉しそうな笑み」を見せることもある。けれどもすぐにその笑顔をしまってしまう。「仲睦まじい会話」に対する照れがあるのだろうか。お作からすれば「さっぱり分からない」ことになり、「ただ威張って見せるのであろうとも思われる。わざと喧(やかま)しく言って脅(おどか)して見るのだろうという気もする。」ということになる。

まあ、しかし、こういう男って、昔は多かったんじゃないだろうか。どこまでも、自分の優勢を確保しようとする男。「笑ったら損」とばかり、むすっとしている男。今だって、そこらじゅうにいるなあ。こういうオジサンやジイサン。

お作もただおびえているばかりではない。けっこう、言うよね。

新吉は自分の苦労を得意になって話すのだが、お作はそれに対して「これから楽すれやいいじゃありませんか。」と返す。普通だったら、「ああ、それは大変でしたねえ。」との一言が入るのだが、いきなりズバッと「これから」の方へ話を転換する。新吉は、冗談じゃねえ、これからが苦労なんだと「これからの楽」を否定する。けれども、お作は、「その代り楽しみもあるでしょう。」とあくまでポジティブ。お前はちっとも役に立たないじゃねえかと言われれば「でもお金が残るわ。」とこれまたポジティブ。思わず笑ってしまう。のろまだけど、お作は、案外しっかり者なのかもしれない。

新吉はお作の言葉を聞き流すことはせず、怒ったり、目を丸くしたり、嬉しそうに笑ったりしているわけで、案外会話が成立しているのが面白い。

気が短くて怒りっぽいわりに、神経質で悲観的な亭主に、のろまで気が回らないけど、どこか楽観的な妻。どこにでもありそうな、庶民の生活だ。