42 「分からない」なんて言わないで

2015.6.28

ネットでは、どうでもいいようなことが話題になるわけだが、どうでもいいようで、そうでもないと感じることもある。たとえば、こんな話題。

広瀬は18日放送のフジテレビ系『とんねるずのみなさんのおかげでした』に出演した際、番組の照明スタッフや音声スタッフなどについて「どうして生まれてから大人になった時に照明さんになろうと思ったんだろう?」などと発言。ネットからは「スタッフを見下している」などと批判され、謝罪していた。

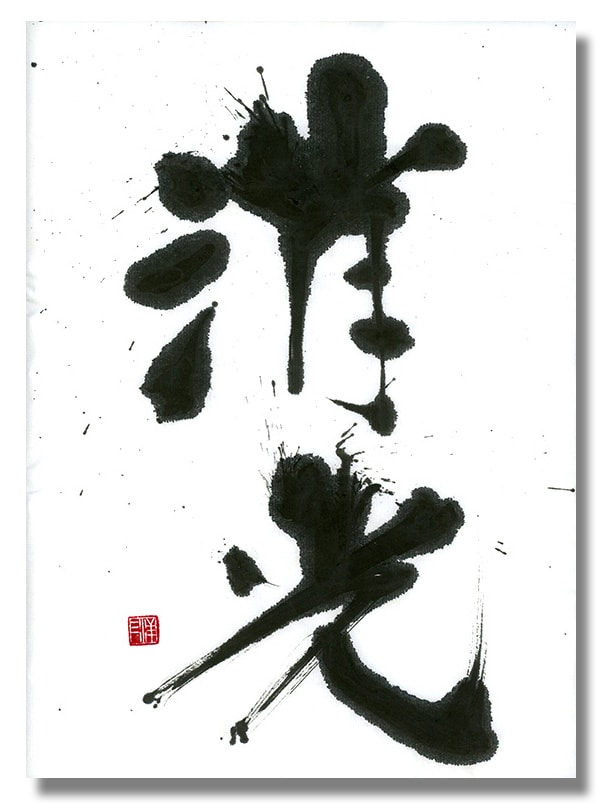

これに対して、伊集院光が

伊集院はこの日、自身が17、8歳で芸能界に入った際に、「正直な話で言えば、ディレクターとアナウンサー以外で、ラジオ局やテレビ局に志望して入ってくる人って、やっぱり分かんなかった」と、広瀬と同様のことを考えていたと明かした。現在でも、自身の目の前で調音装置を操作するスタッフについても「ミキサーという仕事につく人の気持ちが、全然分かんないですよ」と話した。

そのうえで伊集院は、芸能人の発言に本当に頭にきたら、照明を落としたり、マイクで小突いたりなど、スタッフも反撃ができると指摘。そうしないのは「(スタッフ)本人たちは、『まあまあ、小娘の言ってることだから。大人になったら分かるでしょ』みたいな、そういう話じゃないの?」と分析した。

というような記事があった。

ま、どうでもいいことではある。広瀬すずは17歳のお嬢ちゃんだから、別にスタッフのオジサンも怒る気にもならないでしょ、だから、「謝罪」までさせるなんてかわいそうだと、伊集院も言うし、ナイナイの岡村も「話を盛り上げようとして言っただけなのに、謝罪までさせられてかわいそう」と言っているらしい。(しかしこれはこれで、非常に罪の重い「発言」である。こういう考え方があるかぎり、世のイジメもなくならない。)

ぼくは、そもそも広瀬すずをあんまり知らないし、写真を見ればかわいいなあと思う程度だから、こんな年端もいかない子をやり玉にあげているヒマがあったら、もっと別のヤツをやり玉にあげろ、と言いたいところだが、この件は、やっぱりひっかかる。

「何かを言う」ということは、どんな場面であれ、外の世界に向かって自分の考えを表明することだから、それなりの責任が生じるのは当たり前のことである。17歳だから、かわいい女の子だから、何を言っても許されるとか、「話を盛り上げるために言った」のなら何を言ってもいいとか、そんなことは絶対にない。心の中で「思う」のと、言葉にして「言う」のではまるで違ったことだ。

先般の百田某の「沖縄の新聞はつぶさないといけない」なんて「発言」は、オフレコだろうが、記者が壁に耳をつけて聴いたことであろうが、「言った」ことにはかわりはなくて、「言った」以上は、それ相応の責任のとりかたがあってしかるべきだろう。まして作家なら、その辺のことに自覚的であるはずで、「こっそり聴いたことを記事にするなんて卑怯だ」なんて死んでも口にすべきではないだろう。

まあ、それはそれとして(というか、ほんとはそっちの方こそ大事なんだけど)、広瀬すずの「発言」は、やはりそれなりに注目されている女優としての「発言」としては、叩かれて当然である。というか、思い切り叩くべきなのである。もし広瀬がこれからもひとかどの女優として活躍することを期待するなら、この際、きちんと教えるべきなのだ。それをしないで、変にやにさがって擁護するのは結局のところ、広瀬のことなんてどうでもいい、かわいい子だから気に入られたいといったレベルであることを証明しているにすぎない。

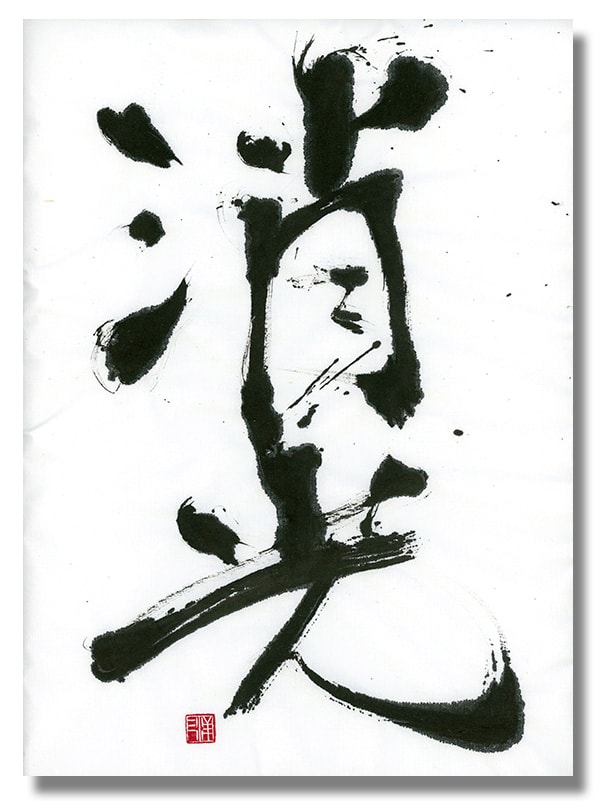

一度でも舞台に立てば(いや立たなくても)わかることだが、役者というものは、照明がないと、観客に見えない。その照明のあてかたで、役者の顔も姿も千変万化するわけで、「なんで照明さんになろうとしたのか分かんない」なんてほざいてる場合じゃないのである。その広瀬を擁護する伊集院も、長年「音」で喰ってきた男であるにもかかわらず、「ミキサーという仕事につく人の気持ちが、全然分かんないですよ」なんて平気でいう。こっちのほうがよほど失礼な話である。

シツコイようだが、「分かんない」と「思う」ことと、「言う」ことでは千里の隔たりがある。「ミキサーという仕事につく人の気持ちが、全然分かんないですよ」と「発言」するということは、ただ「オレには分からない」というだけではなく、それを超える何かが表明されてしまう。それを「職業蔑視」だと、とらえる人、感じる人が出てもおかしくない。「発言」というものは、そういうものである。

プルーストは「失われた時を求めて」の中で、こんなことを言っている。

人それぞれの独特の感受性に、なるほどわれわれは気づかないかもしれない、しかしそれに気づかないでいることをさえ平生われわれが知らないでいるのは、他人のそんな感受性にわれわれが無関心だからである。

つまり、人にはそれぞれ独特の「感受性」があるのだから、そのことに敏感でなければ、とうてい人間を理解することなんてできない、ということである。いや敏感であっても、実際には、他人を、他人の心を、他人の感じ方を、「分かる」なんてことはできないのだと言ったほうがプルーストの意に沿っている。

だから、ぼくらは、「分からない」という前に、他者の「感じ方」は実に独特なものがあるのだとまず思って、その他者の「感受性」に思いを馳せるということが、少なくとも「発言」する場合には、その最低限の礼儀となるだろう。それなくして「オレには分かんねえや」と言ってオシマイにするのは、相手に対する侮辱になりかねないということは肝に銘じておくべきなのだ。

なんで、この件にここまでこだわったかというと、つい先日、長年松竹映画で、音声の仕事をなさってこられた松本隆司さんのお話を伺う機会があったからである。木下恵介監督から山田洋次監督に至るまで、さまざまな監督のもとで音声の仕事をされてきた松本さんのお話は、実に興味深いものがあったのだが、ぼくは、インタビューの定番たる質問「なんで、音声の仕事をなさるようになったのですか?」をしたところ、松本さんは、目を輝かせて即座に答えた。「それはねえ、『安城家の舞踏会』(1947年。松竹。監督、吉村公三郎、脚本、新藤兼人、主演、原節子。)を見たからです。あの映画を見て、ああ、音をこういうふうに使うのかと感動しましてね、自分もそういう仕事をしたいと思って、その時既に就職が内定していたある出版社を断って、松竹を受けたんですよ。」とおっしゃったのだ。

映画を見て、役者になりたいと思う人もいれば、カメラマンになりたいと思う人もいる、照明をやりたいと思う人もいれば、音声をやりたいと思う人もいる、ということだ。「感受性」は、みな違うのである。

広瀬すずも、伊集院光も、岡村も、みんな、そのことをきちんと分かっていない。他人の「感受性」に無関心だからである、とプルーストなら言うだろう。