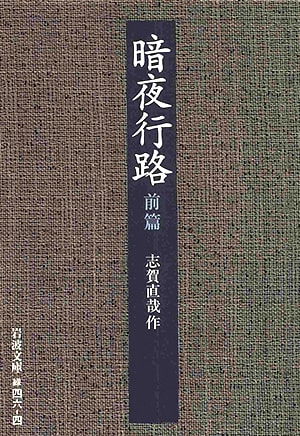

日本近代文学の森へ (133) 志賀直哉『暗夜行路』 20 「気分」の問題 「前篇第一 四」その5

2019.10.31

その日は、小稲という芸者もやってきた。謙作は登喜子と対照的な彼女も美しいと思う。

謙作は総てで丁度登喜子と対照するような女だと思った。姿勢や動作がそうだった。また近くで見ると登喜子の米噛(こめかみ)や頤(あご)のあたりに薄く細い静脈の透いて見えるような美しい皮膚とは反対に小稲は厚い、そして荒い皮膚をしていた。

こうした皮膚の描写などを読むと、かつて愛読し、今ではほとんど読まなくなった吉行淳之介の小説をふと思い出す。特に『暗室』。そういえば、世間でも、吉行淳之介は最近読まれなくなっているような気がするが、どうなんだろう。そういえば、吉行が亡くなってもう25年経っているのだ。志賀直哉も亡くなってほぼ50年。この半世紀で、世の中はほんとうに変わってしまった。

謙作は段々に窮屈な気分から脱け出して行った。五、六杯の酒に赤い顔をしている彼は今は気楽な遊びに没頭出来る気持になっていた。

アルマの烟草を金口の処まで灰を落さないように吸うという競技を始めた。

「ア、ル、マのルまで来た」

「ちょいと見て頂戴」小稲は怖々(こわごわ)、蛍草(ほたるぐさ)を描いた小さい扇子で下を受けながら、それを謙作の前へ出した。

「ようよう、アの字にかかった所だね」

「字がおしまいになってからもまだ二分ばかりあるのネ。こりゃあ、とても金紙までは持たないわ」こういって小稲は笑った。

登喜子は黙って、脣(くちびる)を着けたまま、ただ無闇にすっぱすっぱ吸っていた。その内小稲の方の灰がポタリと落ちると、小稲は「あっ」といってちょっと体を《はずます》(《 》は傍点)ような事をした。その拍子に登喜子の方の灰もポタリと餉台(ちゃぶだい)の上に落ちてしまった。

「ああ、小稲ちゃん!」登喜子は怒ったような真面目な顔をして、横目で小稲の顔を凝(じ)っと見た。

「登喜ちゃん、御免なさい」

「…………」

「ね、御免なさい」といって小稲は笑った。

「お前さんが始末するのよ。よくって?」登喜子は指に残った金口を灰吹ヘジュッと投込むと、そのまま起って、

「この烟(けむ)」とちょっと上を見て、座敷を出て行った。小稲は懐紙(ふところがみ)を二枚ばかり器用にたたんで、それで神妙に灰を扇子へ落し、始末した。

ちょっとした描写だが、水際だっている。その場に居合わせたかのように、イメージが鮮明だ。

ここに出てくる「アルマ」という煙草は、明治42年から昭和5年にかけて売られていた煙草。10本入りの箱の絵は、「婦人像」で、「サモア」の箱の絵の女と、「アルマ」の絵の女ではどっちが別嬪かということが話題になっている。(下図参照)

この「アルマ」で、たわいもない遊びをして、その後、トランプで「21」をして、夜中の1時ごろに謙作は帰宅する。結局石本は来なかった。

帰宅時の描写もあっさりしているが、気分がよく伝わってくる。

一時頃謙作は俥(くるま)で帰って来た。赤坂までは随分の長道中だった。しかし月のいい晩で、更け渡った雨上りの二重橋の前を通る時などは彼もさすがに晴々としたいい気持になっていた。

謙作が「晴々としたいい気持ちになっていた。」と書かれると、不思議なことに読者も「晴々としたいい気持ち」になってしまう。この小説は、その出だしからして、謙作の「気分」が色濃く支配しているので、そのせいか、どこを読んでもそのときの謙作の「気分」がどうであるのかが非常に重要で、読者は、謙作とともに、不愉快になったり、晴々したりすることになる。

こういうことは、他の小説ではどうなのだろうか。ちょっと考えただけでも、梶井基次郎の『檸檬』とか、芥川龍之介の『羅生門』などは、それぞれに、主人公の「気分」が色濃い小説だ。漱石の『こころ』にせよ、『それから』にせよ、やはり主人公の「気分」は色濃いし、花袋の『田舎教師』も『蒲団』も、みんな主人公の「気分」のフィルターなしには考えられない。ひょっとしたら日本の近代文学は「気分の文学」なのかもしれない、なんて大風呂敷を広げたくなる。(誰かそんなことを言っていたような気もするなあ。)

まあそれはそれとして、『暗夜行路』は謙作の「気分」が物語のど真ん中に腰を据えている、ように思える。

「アルマ」の箱絵

「懐かしい日本のタバコ歴史博物館」より

★「サモア」の画像は見つかりませんでした。