日本近代文学の森へ (215) 志賀直哉『暗夜行路』 102 「俺が先祖だ」 「後篇第三 八」 その3

2022.4.10

謙作たちは、別の座敷に導かれ、もっと遊んでいけと勧められたが、残るものは誰もなく、宿に引き返した。

翌朝、伊勢神宮の内宮から外宮をまわり、それなりに興じた。その後、京都へ帰る途中、ちょっと寄り道をした。

二見から鳥羽へ行き、一泊して、京都へ帰る事にしたが、その帰途(かえり)、彼は亀山に降り、次の列車までの一時間半ばかりを俥で一卜通り町を見て廻った。

亀山は彼の亡き母の郷里だった。それは高台の至って見すぼらしい町で、町見物は直ぐ済み、それから、神社の建っている城跡(しろあと)の方へ行って見た。広重の五十三次にある大きい斜面の亀山を想っている謙作は、その景色でも見て行きたいと考えたが、よく場所が分らなかった。

亀山というところを、ぜんぜん知らなかったので、地図で調べてみたら、鈴鹿市の東にあった。その亀山が「東海道五十三次」にあることも知らなかったので、そもそも「東海道五十三次」ってどういう道筋なのかをちゃんと把握してないことに気づいて、また調べたら、なんと(と、いまさら言うのもオロカだが)、亀山は46番目だった。ちなみに、ちょっとWikipediaから抜き出しておくと、

43.四日市(よっかいち)三重県四日市市

44.石薬師(いしやくし)三重県鈴鹿市

45.庄野(しょうの) 三重県鈴鹿市

46.亀山(かめやま) 三重県亀山市

47.関(せき) 三重県亀山市

48.坂下(さかした) 三重県亀山市

49.土山(つちやま) 滋賀県甲賀市

50.水口(みなぐち) 滋賀県甲賀市

51.石部(いしべ) 滋賀県湖南市

52.草津(くさつ) 滋賀県草津市

53.大津(おおつ) 滋賀県大津市

となっている。

ちゃんとした人は先刻承知のことなのだろうが、ぼくなぞは、品川から神奈川を経て戸塚、藤沢あたりを通って、浜松あたりまでは、だいたい把握していたけど、桑名あたりからは、ぼんやりとしか認識してなくて、てっきり、大垣の方へ行って、それから大津へ行くコースだと思っていたのだからお話しにならない。

地図に印をつけていくと、伊勢から大津までは、鈴鹿山脈を突っ切って、ほぼ直線でつながっていることが確認できた。だからこそ、謙作は、「室生寺より伊勢のほうが近い」と感じたわけだ。

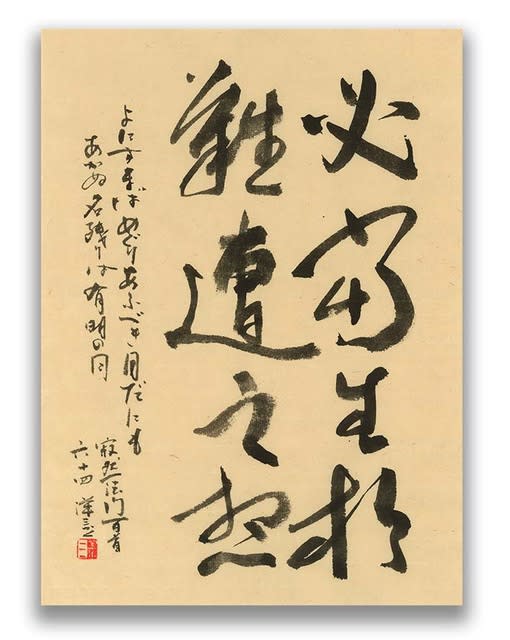

謙作が見たいと思った広重描くところの「大きい斜面」というのも、今回初めて見た。(下に画像があります。)広重の五十三次の絵も、ぜんぶちゃんと見てはこなかったわけだ。その点、謙作(あるいは志賀直哉)は、エライものだ。

亀山は、「亡き母」の郷里だということが、ここで突然出てきて面食らう。今まで一度もこの地名は出てこないのだ。なんでいきなり「亀山」なのか。なにか理由があるのだろうか。この後にはもう「亀山」は出てこないから、永久にナゾであろう。

謙作は、そこで、「亡き母を思わせる」女に出会う。

俥を鳥居の前に待たし、いい加減にその辺を歩いて見た。下の方に古い幽翠(ゆうすい)な池があり、その彼方(むこう)がまた同じ位の山になっていた。彼はその方へ降り、そして、急な山路をその高台へ登って行った。上は公園のようになっていて、遊びに来ている風の人は一人もいなかったが、身なりの悪い、しかし何処(どこ)か品のいい五十余りの女が一人、其処(そこ)で掃除をしていた。彼が登って行くと、その女も掃く手を止めて此方(こっち)を見ていた。その穏やかな眼差しが、親しい気持を彼に起こさせた。そして丁度亡き母と同じ年頃である事が、そして昔の侍の家(うち)の人であろうという想像が、彼に何かその女と話してみたいという気を起こさせた。

なにか思わせぶりな展開である。先日終わってしまった朝ドラ「カムカムエヴリバディ」だったら、これはきっと何かの伏線で、その女が亡き母の妹とか親戚とか幼なじみとかになるところだろう。しかし、さすがに「暗夜行路」ともなればそうはならない。筋の展開でひっぱる小説ではないからである。まあ、当たり前だけど。

「此所(ここ)は……」こんな事をいいながら彼は近寄って行った。「やはりお城の中ですか?」

「そうでござります。こちらは二の丸で、あちらが昔の御本丸でござります」そういって女の人は神社のある方を指(ゆびさ)した。

「昔、此所にいた人で佐伯(さえき)という人を御存知ありませんか」

「佐伯さん。御旧臣ですやろ」

「そうです」謙作はわけもなく赤い顔をしながら、「佐伯新(しん)というんですが、丁度あなた位の年です」謙作は当然「知っている」という返事を予期しながら少し焦(せ)き込んでいった。

「はあ──」とその女の人は呑込めない顔をして首を傾けた。「お新さんといわれたお方はよう覚えまへんが、お金さんとそのお妹御でお慶さんといわれるお方はよう存じとりますが」

「女同胞(きょうだい)はないのです。──多分なかったんだろうと思うんです。もっと他にありませんか、佐伯という家は……」

「さあ、どうですやろ? 私どもの覚えているのは御維新(ごいっしん)から後の事ですよって、他(ほか)土地へ出られたお方やと存じませんのやが、今申しました、佐伯さんでお訊ねやしたら、大方知れん事もござりますまい」

結局謙作の予期に外れた。それに彼はそういう機会もなく、母の幼時の事などをまるで知らなかった。母が何時(いつ)から東京へ出て来たのか、母方の親類にどういう家があるのか、第一母の父の名さえ彼は知らなかった。「芝のお祖父様(じいさま)」で事が足りていたので、その祖父を自家(うち)の祖父よりも心から尊敬し愛していたにもかかわらず名を知らなかった。

女の人はこの土地の佐伯という家(うち)を教えてくれたが、彼は別に行く気もなく、礼をいって別れた。彼は自分が余りにそういう事を知らなかった事を──知る機会が自分にかった事を今更に心附いた。

夕陽が本丸の森を照らしていた。《ぬるで》だけがもう紅葉して青い中に美しく目立っていた。

「しかしそれでいいのだ。その方がいいのだ。総ては自分から始まる。俺が先祖だ」こんな事を思いながら、彼はうるさ<折れ曲がる急な山道を、既に秋らしく澄んだ池の方へ、トントンと小刻みに馳け降りて行った。

「総ては自分から始まる。俺が先祖だ」という謙作の言葉は、これまでの物語の流れの中での「画期」となるだろう。

旅の途中で、自分の祖先のことを急に知りたくなって、母の郷里に立ち寄り、実家のことを尋ねてみるが、期待外れに終わるという展開は、この「俺が先祖だ」を導き出すためのものだったと言えるだろう。

自らの出生にさんざん苦しめられ、最初の結婚話も訳の分からぬ拒絶にあい、挙げ句の果ての放蕩三昧。不自然とは知りつつ、やるせないお栄への愛による苦悩とその挫折。すべては、自分の出生のあまりに非常識なあり方ゆえだった。それにもかかわらず、自分が尊敬してやまなかった母方の祖父、その血筋を知ろうともしなかったのは、どうしてなのか。そちらに「救い」をどうして求めなかったのか、それはよく分からない。しかし、そんなことを知ったところで、果たしてなんの「救い」になっただろうか。「過去」は、もう、謙作にとっては、どうでもよいことなのだ。まして、どのような家に生まれたのかなぞ、これから生きるうえでは何の役にもたたないのだ。俺は俺の考えで生けばいい。謙作はやっとそのように思えるようになったのだった。

「東海道五十三次之内 亀山」 副題「雪晴」