一茶

大の字に寝て涼しさよ淋しさよ

半紙

●

実に分かりやすい句です。

ただし、「涼しさよ」までは。

最後の「淋しさよ」は、そんなに分かりやすいわけじゃありません。

どこから来るのか、その淋しさは、と考えると

一茶の心の風景が見えてくるようです。

一茶

大の字に寝て涼しさよ淋しさよ

半紙

●

実に分かりやすい句です。

ただし、「涼しさよ」までは。

最後の「淋しさよ」は、そんなに分かりやすいわけじゃありません。

どこから来るのか、その淋しさは、と考えると

一茶の心の風景が見えてくるようです。

一茶

あつき夜や江戸の小隅のへらず口

半紙

●

一茶というと、カエルやハエの句がすぐ浮かんで

幼稚だとか、素朴だとか、泥臭いとかいったイメージがあるかもしれませんが

これがどうして、知的で、近代的な句も多いようです。

この句なんか、とても皮肉。

暑い暑いといって、路地なんかに出てきて

ご近所同士で、しゃべっている。

それを聞いていると、どれもこれもつまらぬ無駄話だ。

というような意味。

江戸は、結局、一茶の安住の地ではなかったわけです。

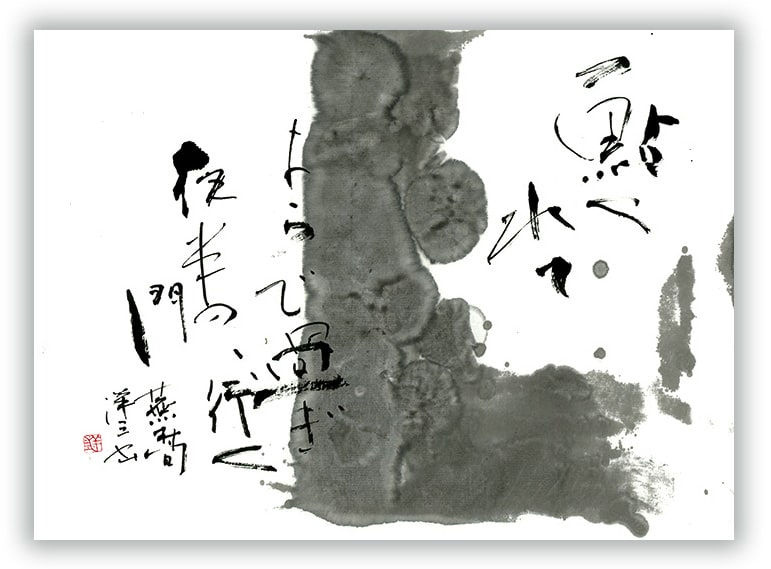

蕪村

鮎くれてよらで過ぎ行く夜半の門

半紙

●

蕪村の句は物語だとよく言われますが

これなどは、そのひとつでしょう。

友達が、夜にふらっとやってきて

鮎をくれた。

どこかで釣ってきたのでしょうか。

ほらっ、と言ってぽんと投げ出し

ちょっと酒でも飲んでいけよと言ったのに

じゃ、と言ってかえっていった、というような情景。

「夜半の門」が、自分と友達の間にある。

その門が、友達との交流を促すものでもあり

また断ち切るものでもある。

別に喧嘩してるわけじゃない。

だって、鮎をわざわざくれたんだから。

でも、寄っていかないで去っていく。

そんな淡い友達との関係が、

鮎の香りの中に描かれている。

しかも、黒々とした門が真ん中にある。

いい句です。

蕪村

短夜や芦間流るる蟹の泡

33×15cm

因州和紙・よもぎ染

●

夏の夜明け、海近い川岸には葦が一面に生い茂っている。

その青い葦の間を縫うようにして蟹の白い泡が

ゆるく断続的に流れていく、の句意。

(「日本古典文学全集」(小学館)」より)

実際には「蟹の泡」でなくてもよく、ただ夜明けとともに

蟹が活動し始めたんだと断定するのは俳句的手法とのこと。

いずれにしても、夏の朝のさわやかさを感じとることができればいいのでしょう。

紙は、因州産で、「よもぎ染」とあります。

ちょっと緑がかったざらついた紙。

ヨモギが入っているんでしょうかね。

おもしろそうなので買ってみました。

実際にはこの写真よりだいぶ色が薄いです。

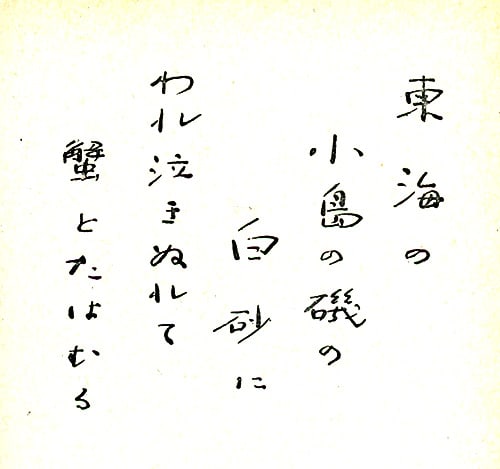

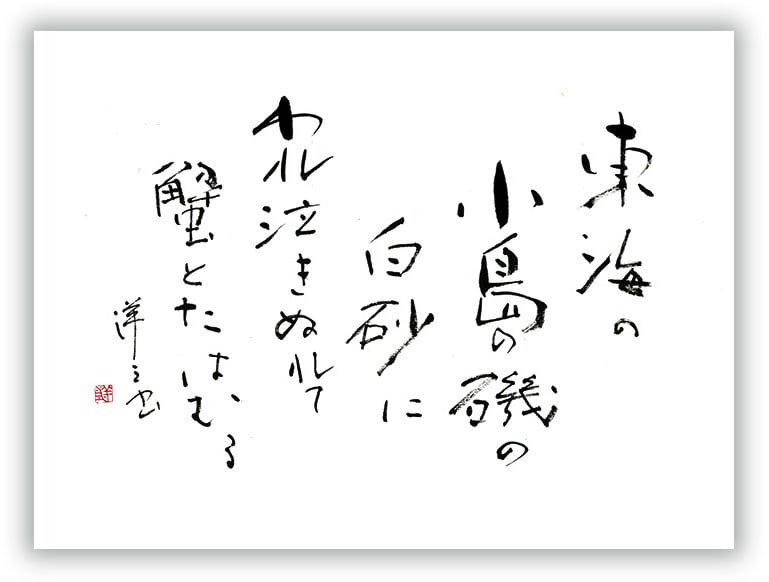

石川啄木

東海の小島の磯の白砂にわれ泣きぬれて蟹とたはむる

半紙

●

啄木の筆跡をまねてみました。

「臨書」というわけではないですが、

カワイイ字だなと思ったので。

ペン書きですが、あえて筆で。

啄木の筆跡はこれです。