いろは歌

●

ハクモクレンの落ちた葉に

直接墨液で書いてみました。

試しに一日そのままにしておいたらこうなりました。

29 ぼくの「最終講義」 その3

2015.3.30

「最終講義」が終わったあとの宴会で、ある男子生徒がこんなことを言った。「先生、この前より、若くなったんじゃないですか? 教室へ入ってこられたとき、あ、若くなったって思いましたよ。」

彼が「この前」というのは、彼らが50歳になったときに行ったクラス会だから、2013年の10月だったはずだ。この時、画仙紙のハガキに「知命」という字を書いて、彼らにプレゼントしたのだから間違いない。とすると、その直後の12月に病気が「発覚」して、入院・手術という流れとなったということになるが、どうもそんなに時間的に近いという気がしないのだが、過去の手帳を見てみたら、やっぱり事実なのだった。

とにかく、数年前より若くなったような気がした、しかも、ぼくが教室へ入ったその時に、という彼の言葉を聞いて、1枚の写真を思い出した。それはぼくが教師になって1年目か2年目に撮られた写真で、まさにプリントを抱えて教室に入ってくる瞬間の写真である。(下にあります。)自分でいうのも何だが、この写真を見ると、ああ、こんなに「やる気」があった時代もあったのだなあといつも深い感慨に襲われるのだ。まさか、その時のぼくが、あの時のぼくみたいな若々しさとやる気を感じさせたということはないにしても、久しぶりに教室へ入るということが、それなりの緊張感を生み、それがちょっとだけ「若返った」感を醸し出した、ということがなかったわけでもないのだろう。

「教室へ入る」ということは、教師をしていれば、きわめて日常的なことで、いちいち感慨に浸っているわけにもいかないが、いったん教師を辞めてしまうと、そのきわめて普通のことが普通ではなく感じられて、一種の感慨のようなものに襲われるということもある。それは役者がうすぐらい舞台の袖から照明のあたる明るい舞台へと一歩を踏み出すような、そんな感じを伴う行為なのである。

とにかく、ぼくは、およそ1年3ヶ月ぶりに、教室へ一歩を踏み入れた。前回も書いたとおり、現役最後の生徒は中学1年生だった。今度は、52歳のオジサン・オバサンである。その全員がいっせいにこちらを向いている。

今「いっせいにこちらを向いている」と書いたが、これが30年ぶりのことだった。栄光学園では、原則授業開始の時は、「瞑目」といって生徒は目をつぶっているはずだから(もちろん、薄目をあけて、ぼくの方を見る生徒も稀ではないわけだが)、教室に入ったときに、生徒が「いっせいにこちらを向いている」というのは、とても懐かしい光景なのだった。そうか、そうだったなあ、と思いつつ、教壇に立って、はてどうするんだっけと思った。栄光学園では、ぼくが「よし」とか「はい」とか言わない限り、目を開けないし(例外はいます。しつこいか。)、生徒は立たない。で、一瞬困って、「こんにちわ」とか言おうとして「こ」ぐらいを発音したところで、男子生徒が「起立!」と号令をかけた。ああ、そうだそうだ、そうだったんだ。それで、「こんにちわ」といったか、何と言ったか忘れたが、何か挨拶の言葉を言い、え、それで、と思った直後に「着席!」とまた号令。なるほど、確かにそうだった。それで、ようやく授業が開始となったわけだ。

あとの宴会で聞いたことだが、この時は、みんなもうかなり緊張していて、号令をかけた男子生徒なんてもう緊張しまくり、なかなか「起立!」って言えなかったのだそうだ。それで、あの、微妙な「間」があったんだと納得したのだが、それにしても、あの異様なまでの静けさときたら、まるで中1が入学式をおえて、初めて教室で担任と顔を合わせる時みたいだった。

教壇に立って、みんなの顔を見渡すと、不思議なほど違和感がない。52歳の面々とはとても思えない。まるで、彼らの高校時代にタイムスリップしたみたいだ。そういう意味では、彼らも、ぼくより遙かに「若返って」いたのだった。

次にやることは、「出席をとる」ということだった。これもまた注釈が必要なのだが、栄光学園では、この「出席をとる」ということがない。クラス委員が、「欠席はいません。」とか「誰それクンが欠席です。」とか言うだけだ。しかし、都立高校では、授業のたびに出席をとる。それでけっこう時間がつぶせたから、まるまる50分授業しなくてすんだし、名前も少しは覚えられたんだよね、なんてことから、いかにぼくが栄光学園で「授業時間短縮=労働時間短縮」に心を砕いてきたか、なるべく職員室を遅く出て、授業は終わりのチャイムが鳴ったら絶対にやめる。それを心がけているうちに、「じゃあ、今日の授業はこれでおしまい。」と言った直後に「キ~ンコ~ン」ってチャイムが鳴るなんてことが度重なり、いつしか生徒はそれを「完全授業」と称して期待するようになったんだ、なんていきさつをしゃべっているうちに、肝心の出席をとるという行為に至るまでにずいぶん時間をくってしまった。

出席をとった。46名の生徒のうち31名が元気よく返事をした。実は、この46名の中で1人だけ亡くなった生徒がいる。彼女の名前も呼んでほしいと幹事から言われていたので呼んだのだが、ぼくは彼女の遺影が机の上に飾られていることをその時は知らなかった。後日ネットで配信されてきた写真で知って、胸のつまる思いだった。

授業は、いつ果てることもない「雑談沼」に突入していた。最初のうちは一種の「近況報告」のつもりで自分の病気の話をしたが、これがけっこう長くて、その後どう話が展開していったのかあまり覚えていない。とにかく、件の「起立!」と号令をかけた生徒が宴会の席で、「先生! 今日ほど、授業の始まるのを待ちわびたことはなかったですよ!」と言ったほど、延々たる「枕=雑談」であった。

3時ごろに始まった「授業」も、気づけば、3時40分をとっくに過ぎていた。遅くても4時10分には終わってほしいと幹事に言われている。これはいかん。このままでは、「平家物語」の「へ」の字も言わないで終わってしまう。ぼくはあわてて、強引に「平家物語」へと話をつなげ、「木曽の最期」以外に「方丈記」の冒頭と、「平家物語」の「祗園精舎」をプリントしてきていたので、それらを生徒に読ませてみた。「誰か読みたい人いる?」って聞いても、みんなうつむいてしまっている。これも昔と同じだ。(これも後で聞いたことだが、今日ほど「指されたくない」と思ったことはないとみんな思ったのだそうだ。)「じゃあ、○○君。」といって男子生徒を指すと、「お~やっぱり!」とか「がんばれよ。」とか声が飛ぶのも昔と同じ。ぼくは、座ってその音読を聞きながら、やっぱりこういうのっていいよなあとシミジミ幸福感に浸ってしまった。

「指名音読」も2人で終わり、みんなで「祇園精舎」を一斉音読して、その後、「朗読」だか「範読」だか、とにかくおよそ15分、「木曽の最期」を読んだ。だんだん声が枯れていくのが分かったが、そのほうがかえって悲壮感が出ていいかもなんて思いながら、最後まで読み切ったのだった。生徒は疲れたのか、感動したのか、呆れたのかしらないが、読み終わったあと、なんだかボ~っとした雰囲気が教室にただよった。それから、何かまとめみたいなことを話して、「それじゃ、ぼくの授業はこれで終わりにします。」と言った直後、教室のチャイムが小さく鳴った。

え? ほんと? って顔をする生徒。それなら「完全授業」? って声も聞こえた。あれはいったいどこから流れた音だったのだろうか。きっと誰かが仕込んだのに違いないとは思うけれど、そこまで完璧にこの授業を企画・演出する幹事たちのすごさにはただただ感服である。

それにしても、「完全授業」というならば、このおよそ60分間の授業全体が、本当の意味で「完全授業」だったのではなかったろうか。この42年間、「うるさいなあ。」とか「もうちょっと集中してくれないかなあ。」とか「あ、やっぱりアイツ寝ちゃった。」とか思わない授業はただの一度もなかった。それは勤務した3校のどこでも同じことだった。ぼくの言うことをきちんと聞いて、ぼくの気持ちや考えをしっかり受け止め、できることなら、共感してほしい、というかシミジミと共感しあいたい、それが教師として、特に国語の教師としてのぼくのただ1つの願いだったのだが、それを中学生や高校生に求めることは土台無理な話だった。ぼくの思いの伝え方が未熟だったことも大きな原因だが、たとえば、方丈記や平家物語に流れる無常観や、徒然草に流れる人生への深い洞察やら、宮沢賢治の詩の言葉がもつ宇宙的な深みやらを、落ち着いた雰囲気の中で静かに味わい、共感する、そんなことは、年端もゆかない中学生や高校生相手の授業ではなかなか実現しないことなのだ。だからこそ、いつも、授業の前は憂鬱だったし、またたとえ授業が終わっても、結局は受け狙いだったんじゃないかという自己嫌悪をいつも感じてきたのだった。それが、「やっぱり教師は、オレには向いてない。」と思う本当の理由だったのかもしれない。

けれども、この「最終講義」では、ぼくの何らかの「思い」が伝わったかどうかは分からないが、「起立!」から始まって、終わりのチャイムがなるまで、全員がちゃんと聞いてくれ、笑うところは笑ってくれて、その笑いで授業の雰囲気がダレることもなく、真面目な話になっても寝る者もいず、終始なごやかで、それでいて緊張感をもって授業に臨んでくれた。こんな授業は、ぼくの教師生活の中で、最初で、そして最後だった。

現役の教師を「フェードアウト」して、念願のフリーの身の上になってはみたものの、ぼくは、心のどこかに、「なんかしまらないなあ」という感じを抱いていたのかもしれなかった。37年も前の教え子たちが、そのぼくの気持ちを察したというわけでもないだろうが、こういう形で「最終講義」の場を用意してくれたことに、ぼくは、どんなに感謝してもしきれない気持ちだった。そして、この日が、ぼくにとっては、本当に意味での「教職との別れ」となったのだった。

そういうわけで、何とか無事に授業を終えることができ、ぼくはほんとうにすがすがしい気持ちで、表参道の宴会場までの道を教え子たちと一緒に歩いた。

春めいた東京の空が美しく暮れようとしていた。

都立忠生高校に赴任したころ。

まだ22~3歳。

ため息しか、でない。

今の都立青山高校の正門。

初めて見ました。

全館冷暖房完備。

ぼくは、結局、42年間の教師生活で

冷暖房完備の学校とは縁がなかったのでした。

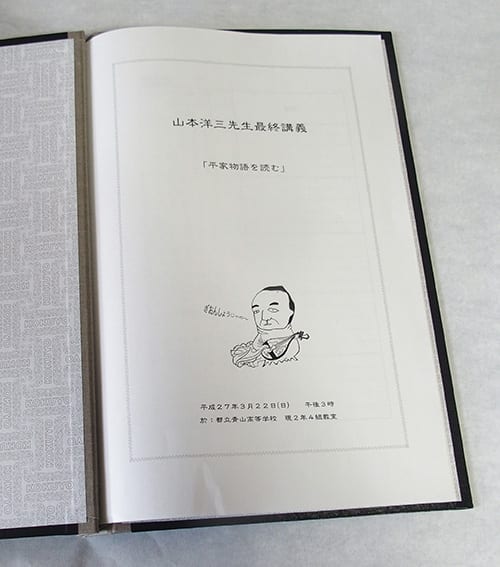

出席簿。

「平家物語を読む」とちゃんと書いてあり

ぼくが「琵琶法師」になっている。

直前まで「お題」が決まらなかったので

幹事の苦労がしのばれます。

琵琶法師、あまりに面白いので大きな画像で。

幹事のひとり、建築家、加茂紀和子さんの力作。

「還暦祝い」のときのポスターも彼女の作品でした。

出席簿には、昔通りの順番で名前がありました。

今は、男女が混合とのこと。

欠席は「/」ですよと書いてあるのに

「欠」なんて書いているところは

ぼくもよほど緊張していたのでしょう。

後日、配信されてきた写真から。

忠生高校の時代から、当たり前だけど

ずいぶん歳をとったものです。

何をしゃべっているのやら。

困ったもんだ。

「生徒たち」のいい写真がたくさん送られてきましたが

ここでは、顔の分からないものだけご紹介。

これは、方丈記をS君が音読しているところ。

みんな体の角度がほとんど同じ。

現役の高校生ではまず見られない光景です。

こちらは、平家物語を読む、Y君。

ほんとに、みんな姿勢がいいなあ。

宴会の席に置かれていた「メニュー」

どこまでも完璧を目指す幹事さんたちでした。

青山高校の校歌。

大好きな歌です。

希

●

庭のハクモクレンは、あっという間に満開になり

あっという間に散り始めました。

散ってしまった花びらは、いつもは

何だか汚いなあと思っていましたが

拾ってよく見ると、

案外、茶色の模様がおもしろい。

で、落ちた花びらをスキャンして

以前に書いた「希」の字と合わせてみました。

28 ぼくの「最終講義」 その2

2015.3.29

「最終講義」の日取りは3月22日と決まっていたわけだが、何をどうやるかが一向に決まらなかった。どうしようかなあと、去年の9月に話があった時から頭の片隅でずっと思っていたのではあるが、そう思っているうちに年も明け、正月も過ぎ、やっぱりアレは夢だったんじゃなかろうか、なんて思っていたら2月の半ばになって、幹事から丁重なメールが届いた。

青山高校の教室で、出席者全員でかつてと同じような席で1時間受講致します。出席簿も用意するので出席もちゃんととってください。その後、教室の掃除をして、宴会場に移動し、旧交を温める予定です、とのことだった。教材は必要ならコピーもしますから言ってください、と細かい心遣いがあったあとで、結びにはこうあった。「授業は、いつもの通り、昔の通り、自由自在になさってください。我々生徒たちも、きっと昔のままで、(流石に教科書に隠れて早弁はしないにしても)、そんなに立派なもんじゃないので、あまり難しくお考えにならないで下さい。一同、先生の授業を懐かしく、また一方では新鮮な気持ちで、楽しみにしております。」

やっぱり本気なんだ。これはやばい。何とかしなくちゃ。なんて焦っているさなかに、嶋中教授の「最終講義」に出席し、その立派な講義ぶりに圧倒された。彼が用意した講義のレジュメは、裏表に細かい活字でびっしりのA4用紙が3枚もあった。聞けば、これを作るのに1週間かかったという。大学教授の「最終講義」なればこそであろうとは思いつつ、高校教師でもそれぐらいの気合いは必要だよなあ、見習いたいものだなんて感心しながらも、依然として何をどうやったらいいのか見当もつかないまま日は過ぎた。

そもそも現役の時からそうだった。古典は、まだやることが決まっているからいいのだが、現代文の授業となると、教材は決まっていても、どのように授業を進めるかがいつも分からなかった。いちおうノートを作ってみたりはするものの、やっぱりうまく行くのかどうか心配で、いつも授業直前まで、迷い、悩み、あ~、どうしようなんて思っているうちに、始業のベルが鳴り、教室への廊下を重い足どりで歩いたものだ。

けれども、不思議なことに、いったん教室にたどりつき、生徒と挨拶したその瞬間、突然スイッチが入り、予定もしていなかったことが口をついて出てきて、そうなったら止まらない。延々としゃべり続けているうちに、いつの間にか授業が終わってしまう。その間、もちろんちゃんと文章の読解とか解説とかのいわゆる「授業らしいこと」もするのだが(しなかったら、それこそクビである)、いつも終わりの20分とか、15分とかで、初めの方は延々と長い枕だかなんだかしらないが、いわゆる「雑談」に終始して、生徒からも、「なんだ、今日は(も)授業はなかったあ~。」と言われたりする始末で、(君たちねえ、「雑談」こそがぼくの「授業」なんだよ、と口を酸っぱくして言っても分かってもらえなかった。)ぼくの教師としての「最晩年」に至っては、中1を教えていたのだが、黒板にぼくの時間は「洋三先生──雑談力養成講座」なんて書かれる有様であったのだ。

「最終講義」の1週間前になっても、ぜんぜん決まらないぼくにあきれ果てながらも、ヨウゾウらしい、と幹事たちはおおいに盛り上がったらしいが、このままでは準備もできないから(何の準備なのかは、後で知るところとなる)、せめて「お題」だけでもという懇願めいたメールが来た。ここまで来てさすがのぼくも腹を決め、こんなメールを書いた。

ところで、「お題」ですが「平家物語を読む」としておいてください。「なんでやねん。」と思うでしょうが「文学」って何なんのか、「言葉」って何なのか、「本を読む」ってどういうことなのか、などということを近ごろしきりに考えていて題材として「平家物語」を選んだということです。学問的な講義をするわけじゃないのでご安心を。

いちおう「現代詩」を専門としているなんて生徒には言ってきたわけだが(専門といっても、ただ卒論が「室生犀星論」だったからにすぎない。)、なんで「平家物語」なのか。「源氏物語」なら、まだ読書会をやって曲がりなりにも「全巻読破」している。けれども、「平家物語」は、「高校を卒業するまでには全部読んでおけよ。」という国語の先生のお言葉にも従わず、いまだに半分も読んでいないのだ。けれども、「平家物語」を選んだのは、多分に嶋中教授の「最終講義」の影響があったようだ。彼の講義の中で、芭蕉がいかに木曽義仲に共感を寄せていたかということに気づかされた。そしてぼくが「平家物語」でいちばん好きなのが「義仲の最期」だったのだ。芭蕉と好みが一緒だというのが妙に嬉しかった。

「平家物語」は栄光学園では中学3年の時に教える。いくつかの話が栄光学園オリジナルの古文の教科書『中学生の古典』に収録されているが、「義仲の最期」は長いから扱わないという教師もいる。けれど、ぼくは、何が何でもこの「義仲の最期」をやってきた。この哀切極まりない悲劇が、そしてそれを描く文章が大好きなのだ。そして、授業では、必ず自分で「朗読」をしてきたのだ。

朗読は、国語の教師なら「範読」といって、必ず何度もしているはずだ。もちろん生徒を指名して、「音読」させることもあるけれど、作品を丸ごと味わわせるには、絶対に「範読」なのだ。これが数少ないぼくの「信念」だ。しかも、なるべく「朗読」といえるくらいのレベルが欲しい。だから、ぼくは、ずっと朗読を練習してきた。練習といっても、特別なことではなくて、ただ、授業で本気で読むということの繰り返しだったわけだが、たまには朗読テープを自作したこともある。

この学年を教えている時だったと、この最終授業の後で生徒との話で知ったのだが、ぼくが愛する宮沢賢治の「青森挽歌」という長編の詩をテープに録音して生徒に聞かせたこともあった。当時はまだパソコンなどなくて、音楽を後で重ねるなどということもできないから、家族が寝静まった後、部屋に音楽を流しながら、ぼそぼそと読んで録音したものだ。およそ15分にもなるそのぼくの朗読を生徒はどんな気持ちで聞いたのか分からなかったが、今回、覚えていた生徒がいたので、それなりに心に残っていたんだと思って嬉しかった。

まあ、そんなこんなで、「お題」は決まった。どっちみち雑談に終始して、まともな話などできないだろうから、せめて、授業の最後には、この「木曽の最期」の朗読をしよう。声がもつかどうかが心配だが、最後まで読めれば、何の説明をしなくても、ほとんど意味が通じるだろう。そのことの「不思議」を彼らもたぶん実感するだろう。それだけでいいじゃないか。それが結論。授業の前日、自宅のプリンターで、32人分の「木曽の最期」の本文のプリントを作った。

準備万端。いや、準備はただテキストを作るだけ。嶋中教授のレジュメとは大違いだ。でも、いいや。あとは、その場で考えよう。そう考えて、翌日、いよいよ青山高校へと向かったのだった。

(つづく)

青山高校に赴任当時の授業風景。

これは、この学年ではないようです。

みんな寝てますね。

たぶん、高3の文学史の授業でしょう。

当時はやっていたサファリジャッケトをよく着ていましたが

生徒に、ちゃんとしたモノを着てくださいといわれ

その後は、普通のジャケットにネクタイでした。

体育祭で。

終わったあとのようです。

青山高校の古い校舎が懐かしい。

文化祭で、何かの催し物に飛び入りで朗読。

大岡信の「地名論」を読んでいます。

まったく受けなかったのをよく覚えています。

かなりいい朗読だったはずなんだけどなあ。

この学年の修学旅行。

法隆寺の回廊でしょう。

ニコンFを持っているのが分かります。

この時、ぼくは30歳。

27 ぼくの「最終講義」その1

2015.3.28

大学の教授ともなれば、退官にあたり「最終講義」というものがあるらしい。現に、3月7日には、学芸大に赴き、畏友嶋中道則のそれを聴いてきたばかりである。しかし、中学や高校の教師の場合は、その類のものはまずない。

ぼくの場合は、42年の教師生活のうち、最初の5年を都立忠生高校、その後の7年を都立青山高校、そして残りの30年を栄光学園で過ごしたわけだが、そのいずれでも、これといった「最終講義」的なものはなかった。

ぼくの場合、ほんとうの「最後の授業」となったのは、栄光学園での2学期の期末試験の返却の授業だった。いわゆる「試験返し」というやつで、生徒に採点した答案を返し、正解を解説し、採点間違いなどがあれば訂正するといったいわば事務的な授業であり、時間もいつもよりも短いので、自分ではこれが「最後の授業」であることは分かっていたけれど、生徒の方は、まだ3学期があると当然思っていて、いつもどおりのワイワイガヤガヤ。ぼくの方は、翌日に行くことになっていた市大病院での精密検査のことで頭がいっぱいで、「最後の授業」への感慨どころのさわぎではなかった。

そして、生徒にとっても、親にとっても、まさに「寝耳に水」の3学期のぼくの突然の休職。そして、そのまま次の新学期を迎えることなく、ぼくは栄光学園を去ったわけである。栄光学園では、退職教員は、3学期の終業式で校長から「退職」の発表があるだけで、とくに退職教員の挨拶があるわけでもない。ただ、講堂のいちばん前に座って、校長の紹介で立って、生徒の方を向いてピョコンとお辞儀をしただけである。42年間の長きにわたって、いやいやながらも、それでも教師を続けてきたというのに、なんともしまらない結末で、感じとしては、「フェードアウト」であった。

そのぼくが、この前の日曜日、3月22日、「最後の授業」をしたのだから、オドロキである。

ことの発端は、一通のメールだった。去年の9月の末、青山高校の教え子から、来年の3月にクラス会を開くことにしたのだが、その時に、先生に授業をやっていただくことになりました。既に青山高校とは交渉して3月22日に教室を借りてありますので、よろしくお願い致します、というような内容だった。

普通はこんなメールはありえない。来年クラス会をやりたい、まではいい。その時に、先生に授業をしていただきたいのですが、いかがでしょうか。もしOKなら、学校と交渉して教室を借りたいと思います。というのがモノの順序ではないか。ところが、すでに学校とは交渉済み、やるもやらぬもない、有無を言わせぬ一方的な「通知」である。

ぼくは、もちろん、ひるんだ。ひるんだけれど、やられた! って感じだった。何しろ、このクラスというのは、ぼくが青山高校に赴任して2年目に初めて担任したクラスで、1年、2年と連続して持ったのである。ぼくは、その時、まだ29歳でしかなかった。その2年間、担任としていったいどんな仕事をしたのか、とんと記憶がない。せいぜいクラスノートを書かせたくらいではなかったろうか。授業も独りよがりの自己満足的なもので、家内との馴れそめなんかを得々として語ったりしてひとり悦に入るといった有様で、詩の授業などに至っては、「先生は詩が専門だと言いながら、授業はぜんぜんダメじゃないですか。」などと批判される始末。ぼくは、自分の教師としての至らなさを実感するばかりだったが、それはそれとして、とにかく彼らがぼくが経験したこともない「楽しい高校生活」を満喫していることだけは強烈に印象に残った。

ぼくは栄光学園で中高時代を送ったのだが、中学時代には、昆虫採集に明け暮れる「黄金の日々」があったけれど、高校に入ると、まわりが男ばかりであることにふと気づいて急に途方もない空しさに襲われたり、大学受験に脇目もふらずに邁進する友人たちに激しい反発を感じたり、「文転」を余儀なくされたことで文学部を志望したにもかかわらず、文学部志望の友人たちと比べて自分のあまりにも文学的な未熟さに絶望したり、まあ、とにかく「楽しい」なんて日々ではなかったのだ。だから、彼らを見ていると、オレの高校時代はいったい何だったんだ! オレの青春を返せ! と心の中でいつも叫んでいたような気がするのだ。それほどまでに、彼らの日々は輝いて見えた。

そのクラスは妙に仲がよくて、卒業していった後、たびたびクラス会を開いては、その都度ぼくを招いてくれた。ぼくが還暦を迎えたときなどは、「山本洋三先生の還暦を祝う会」と称して、青山のレストランを借り切って盛大に祝ってくれた。ぼくの似顔絵をアレンジした大きなポスターまで作り(それがお店の前に貼り出されていた)、ぼくの似顔絵が印刷された「チロルチョコレート」まで作って配るという念の入れようだった。クラス会の幹事は、何度も集まり、企画を練り、そしてその都度完成度の高いクラス会を実現してきたのだった。

その幹事たちが、そう言ってきたのだ。ぼくの「許可」とか「承諾」をとってからにしようなどと思うわけがないではないか。もし、そんなことを言ってきても、ぼくが「絶対」に、「うん」と言わないぐらい、彼らは百も承知だったのだ。「なんで、今更授業なんてやらなきゃならないんだ。」とか「めんどくさいから、いやだ。15分ぐらいお話をする、というのでいいじゃんか。」「昔、クラス会で、出席だけとったことがある、それでいいじゃん。」とか、グダグダ言って、ちっとも先へ進まないに決まっている。会場を借りてしまったといえば、きっとやってくれるよ、ということだったのだろう。

そういう判断を彼らができたのも、結局、長い、そう、出会ってから37年という長い長い年月を重ねてきた「間柄」であればこそだったのだ。もう一度授業なんて、どうすればいいのだろう、という戸惑いは確かにあったけれど、彼らがそういう企画をしてくれたことが、何より嬉しかった。何とかなる。声も出るようになったし。そう思った。

(つづく)