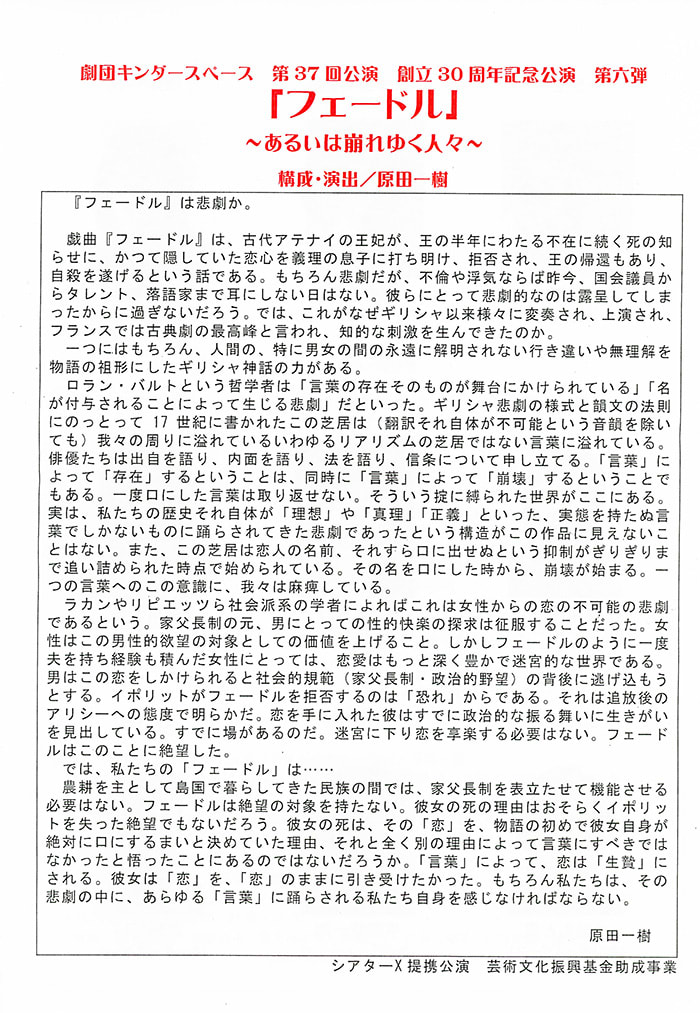

【劇評】『フェードル あるいは崩れゆく人々』──言葉の海の中で

2016.2.28

文学というものは、いや芸術というものは、結局のところ「恋」を、「恋」だけを追求するものだったのではないかと、キンダースペースの『フェードル あるいは崩れゆく人々』を2度見たあと、つらつら考えている。

芸術の追求するものは「美」であって、「恋」は、そのひとつの題材に過ぎないという考えもあるだろう。古今の美術作品や、文学作品がすべて「恋」をめぐって展開されてきたものではないだろうという反論もあるかもしれない。けれども、「恋」を、ただ男女の間の、好きだ、嫌いだの感情として捉えるのではなく、「人間を根底から揺るがす理性を越えた狂おしいまでの情熱」というふうに置き換えて捉えてみれば、すべての芸術の根底に「それ」があることは明白のように思える。男女の「恋」は、ある意味、それがもっとも日常的に、かつ鮮明にあらわれる例だというに過ぎない。

だからといって、昨今でも巷にあふれかえる「不倫」のひとつひとつが、語るに足りない、くだらない、下世話な話で、文学・芸術の対象たる「恋」とはほど遠い、というわけでもない。いやむしろ、そのひとつひとつの「下世話な不倫」こそが、そこを掘り下げていけば、程度の差こそあれ「人間を根底から揺るがす理性を越えた狂おしいまでの情熱」の鉱脈に触れないことはないだろう。ただ、世間の人やジャーナリズムはことの表層に好奇の目を向けるにとどまり、そこを掘り下げようとしないだけだ。

スタンダールは、恋愛感情のもつれから実際に起きた発砲事件を素材にして恋愛文学の傑作『赤と黒』を書いた。なんでそんな馬鹿げたことを……と世間が眉をひそめる「色恋沙汰」も、実はそのマグマのような「それ」の小さな発現であることを、スタンダールは知っていたのだ。

『フェードル』のあらすじは演出の原田一樹のまとめによれば、「古代アテナイの王妃が、王の半年にわたる不在に続く死の知らせに、かつて隠していた恋心を義理の息子に打ち明け、拒否され、王の帰還もあり、自殺を遂げるという話」ということになる。「義理の息子への恋」というのは、それほどありふれた話ではないが、今だって絶対にないというほど稀な話でもなさそうだ。そういう意味では、ありふれた恋にすぎないのだが、戯曲『フェードル』にあふれる言葉は、みな凜として潔く、王女フェードルは言うまでもなく、運命を呪うテゼーの言葉も、「恋敵」たるアリシーの言葉も、奸計をめぐらすエノーヌの言葉も、そしてフェードルの恋を拒絶しながらも父の誤解を解けぬまま死んでいくイポリットの言葉も、それぞれに美しい。

それは言葉が、人間個人の内部からのみ発せられる薄っぺらな言葉ではなく、神々の支配のもとで「宿命」として発せざるを得ない言葉だからだ。「個人」はそこにはなく、まるで神々の操る人形のように、人間は翻弄され、苦しみ、悩み、絶望し、時に希望する。だからこそ、発せられた言葉は、勝手に人間が更新できない。自分の発した言葉が、神々の「託宣」であるのなら、それを更新することができるのはただ神々だけだからだ。

「あなたを愛しています」と言ってしまった以上、それを口にした者は、その言葉を生きなければならない。それを人間の側からいえば「覚悟」ということになる。神々の託宣と知りつつ、それを自らの「覚悟」として言葉を発し、それによって傷つき、滅び崩れてゆく。それは「悲劇」だが、そこにあらわれるのは、人間の尊厳であり、高貴さである。立派で非の打ち所のない行為や生き方だけが、人間の尊厳を証しするわけではない。いっけんどうしようもない卑俗な行為でさえ、そこに「覚悟」があるのなら、人間はどこまでも気高い存在として自らを証しすることができるのだ。

登場人物が何度も口にする言葉。それは「神々も照覧あれ!」だ。この芝居の中の「現代の場面」以外では、どんな行為も「相手の顔を見て」のものではない。「相手の顔色を伺い、世間の評価を気にした」行為こそ、卑俗な行為だ。そうではなくて、「神々の照覧」を意識しての行為こそが「覚悟」のうえの行為であり、それがあれば、どんな行為でも卑俗なものとはならないのだ。

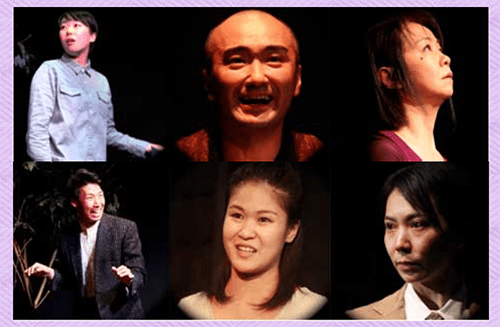

今回の舞台では、下手よりに「現代の空間」が設置され、そこでは、現代の男女の「卑俗な恋愛」あるいは「恋」ともいえないほどやるせなく退廃した「恋」の様相が生々しくリアルに演じられた。古代の王妃の高貴なる「道ならぬ恋」の対極にあるような、救いのない卑小な世界である。けれども、最後にフェードルが毒をあおいで死んでいく傍らで、金属の容器に睡眠薬を落とし続ける「現代の女」の姿を重ねるとき、そこに永遠に変わらない「恋する人間」の姿をやはり見る思いがしたのだった。

フェードルは神々の胸に抱きとられたのだろうか。それは分からないが、そこには「絶望の果ての希望」がたぶんある。それは、「罪」はフェードルにあるのではなく、神々の意志によるものだからだ。神々の意志を「宿命」として受け入れ、それを迷うことなく生きることがどうして「罪」でありえよう。考えてみれば、現代に生きるぼくらの「生」も、どこかでそうした「宿命」の影を帯びているのではなかろうか。ただ、それをぼくらが感じるには現代はあまりにも「薄っぺらな言葉」があふれている。神々は死んだ、のではなく、ぼくらのその軽薄な言葉の背後に追いやられているだけなのかもしれない。

しかし、そのように考えたとしても、ぼくら現代人が、神々を生き生きと肌で感じることはもはやできないことも事実だ。「神々も照覧あれ!」と現代の空に向かって叫ぶことのできる者はいないだろう。そういう意味では、ぼくらはやはり神々を失ったのだ。それなら神々を失った「現代の女」に、果たして「希望」はあるのだろうか。

あるとすれば、神々を失った現代の我々が、どこに言葉の「根拠」を求めるかということにかかってくるだろう。「根拠」は、もはや人間を越える大きな存在たる「神々」に求めることはできない。「覚悟」は、個々の人間の心の中でしか生まれない。その「覚悟」によってこそ、言葉はほんとうの力を再び持つことになるのかもしれない。

現代ほど困難に満ちた時代はないけれど、いつの日か、そのようにして生き返った言葉が、言葉のはるか向こうにある「なにか」を指し示し、その「なにか」に到達することがあるかもしれない。それをこそ、演劇はいつも求めているのではないだろうか。

『フェードル あるいは崩れゆく人々』を見終わってから、ずっとこころに漂う思いはこうしたことだ。実にとりともめないけれど、ぼくもまた、「なにか」を求めて、言葉の海に溺れそうになりながら、手探りしつつ言葉を紡いでみることしかできない。

*

今回の『フェードル あるいは崩れゆく人々』の舞台は、まさに言葉の大海だった。幕開きの暗闇に流れる波の音は、その言葉の海への誘いであり、それが導くままに、およそ2時間あまりの時間、その言葉の海に首まで浸かるという稀にみる幸福な時間を味わったのだった。

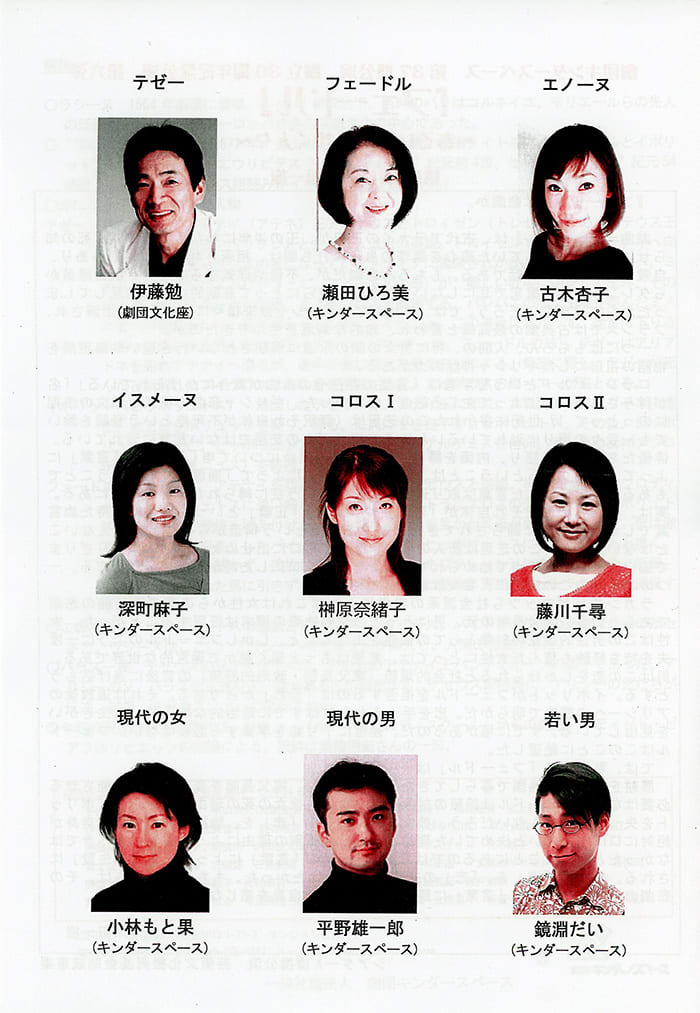

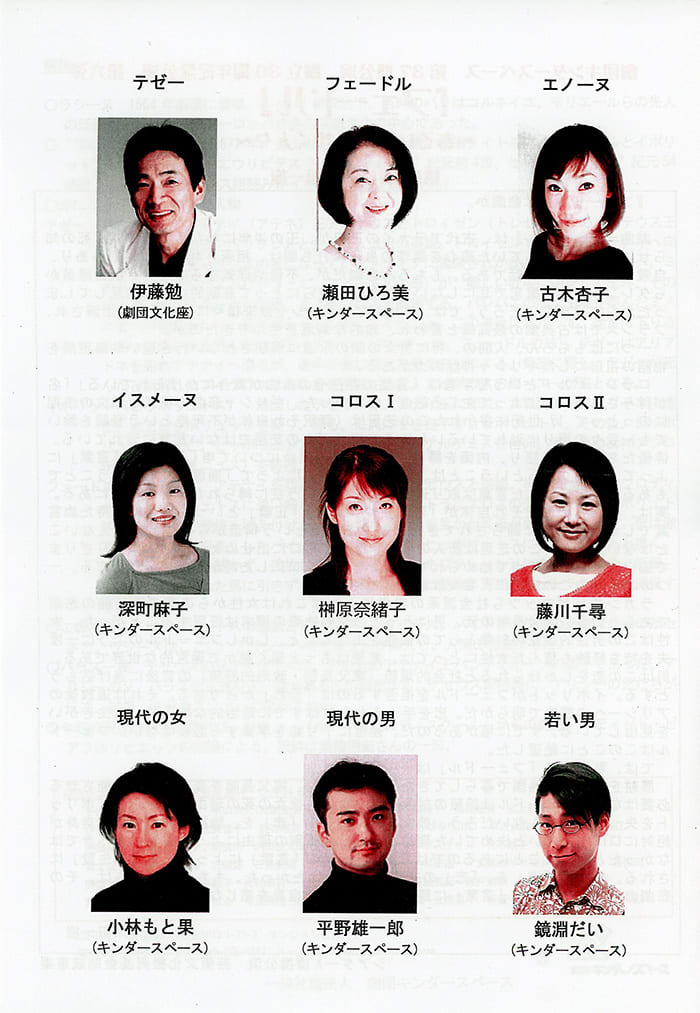

「詩劇」という上演しにくいジャンルの芝居を、「言葉の海」として舞台に現出させることに成功したのは、原田一樹の傑出した構成・演出のゆえであったことは言うまでもないことだが、言葉を舞台空間に解き放ち、観客に届かせる技倆を、確実に我がものにしたキンダーの俳優たちに負うところも非常に大きい。幾度となく繰り返し真摯に上演を続けてきた「モノドラマ」での修練の結果ともいえるだろう。それに加えて、客演の伊藤勉(文化座)、渡辺聡(俳優座)の好演があいまって、稀にみる上質な舞台となったことを喜びたい。更に、見事な照明と音響効果もこの舞台の成功には欠かせなかった。この舞台にかかわったすべての方々に、心からの感謝をこめて、惜しみない拍手を送りたい。