風味

(半紙)

孫過庭「書譜」臨書

●

金曜日に、東京国立博物館に行き

特別展「台北 國立故宮博物院-神品至宝-」を見てきました。

といっても、話題の「白菜」は150分待ち。

そんな時間はないので、書だけを見ましたが

それでも2時間近くかかりました。

また行くつもりです。

今回は、孫過庭の「書譜」が最大の見ものでした。

去年から臨書に取り組んでいるので

見ていて、飽きませんでした。

■本日の蔵出しエッセイ 「若いツバメ」の由来(7/70)

風味

(半紙)

孫過庭「書譜」臨書

●

金曜日に、東京国立博物館に行き

特別展「台北 國立故宮博物院-神品至宝-」を見てきました。

といっても、話題の「白菜」は150分待ち。

そんな時間はないので、書だけを見ましたが

それでも2時間近くかかりました。

また行くつもりです。

今回は、孫過庭の「書譜」が最大の見ものでした。

去年から臨書に取り組んでいるので

見ていて、飽きませんでした。

■本日の蔵出しエッセイ 「若いツバメ」の由来(7/70)

87 シウマイ弁当続考

2014.6.28

昨日、奥本大三郎のエッセイについて、あれこれとあら探しをして、シウマイ弁当に対する愛はオレのほうが上だなんて豪語したくせに、朝にアップしたそのエッセイを、夕方東京へ行く途中の電車の中でiPhoneで読んでいたら、愛しているわりには、記述が雑だということに気づいた。家に帰ってから、そのエッセイを修正しようと思ったけれど、すでに読んでいる方もいるだろうから、後からそしらぬ顔をして書き直すのは、某都議会議員と同じく卑怯な振るまいにも思えるので、改めて続きとして書くことにした。

前のエッセイに戻るのは面倒なので、もう一度、奥本氏の文章を引用しておく。

カラシ醤油をつけてたべるシウマイは無論美味しいが、鮪の煮付けが、適当に弾力があってこんなに旨いものだとは、これを食うまで知らなかったし、メンマの風味と歯触り、小さな鶏の唐揚げ、細切りの大根の漬物、塩昆布、ほかほかと上手に炊けた御飯、最後に食う乾し杏まで、弁当の傑作として賞味してきた。どこに何が配置されているか、まさに掌(たなごころ)を指すごとく心得ている故に、目をつぶってでも食べることが出来たし、今もこのように書くことができる。

ここで前回問題にしたのは「カラシ醤油」「鮪の煮付け」「細切りの大根の漬物」「塩昆布」だが、重大な見落としがあった。「メンマ」である。これも間違いなのだ。メンマというのは、桃屋の「味付けメンマ」などが有名だし、ラーメンの具の定番でもあるが、竹の子が素材ではあるが、それを発酵させたもので、独特の風味がある。しかし、シウマイ弁当に入っているのは、メンマではなく、竹の子を甘く煮たものである。昨日リンクをはっておいた崎陽軒のホームページによれば、「筍煮=シウマイに次ぐ人気のおかず。味がよくしみ込んでいます。」との説明があるくらいで、自信の一品なのだ。1センチ各ぐらいに切ったもので、これはほんとに旨い。これをメンマと言われたのでは、崎陽軒も立つ瀬がないだろうが、奥本氏を非難する気にはなれない。悔しいけれど、ぼくも見逃してしまったのだから。

もう1つの問題点は、「紅ショウガ」である。崎陽軒のホームページでは、「千切り生姜」と書いてあるのだが、果たして「紅ショウガ」という記述は間違いないのだろうか。単に「紅ショウガ」と書くと、吉野屋の牛丼についてくる真っ赤なものを思い浮かべてしまう恐れがある。シウマイ弁当に入っているのは、真っ赤ではなく、薄いピンク色である。あれを「紅ショウガ」と言ってもいいのかと気になって、ちょっと調べてみたところ、「紅ショウガ」というものは「ショウガを、赤ジソや食紅を加えた梅酢に漬けたもの。」とある。ただし、食紅を加えていないものもあり、基本的には「梅酢に漬けたショウガ」と言えばいいようだ。とすれば、ぼくの記述は、誤解を招きやすいが間違いではないということになる。ただ、崎陽軒のいうところの「千切り生姜」が、「紅ショウガ」であるという確証はない。崎陽軒に問い合わせたいところだが、まあ、やめておこう。

というわけで、奥本氏の記述は間違いが多くいい加減だが、ずいぶん前の記憶で書いているので、罪は軽い。それに対して、ぼくは、それみたことか、よそ者がウンチクを垂れるとこのザマだと言わんばかりの書き方をしながら、ちっとも正確じゃない。どっちが罪が重いかは明白である。

そもそも「地元民」などという言葉使いがよくない。自分のことを「生粋の地元民」などと言っているが、ただ横浜で生まれ育っただけのことで、父は静岡、母は新潟の出身だから、「生粋の」という枕詞は、ほとんど間違いである。それに「地元民」ならシウマイ弁当の隅々まで知っているはずだという断定もいただけない。地元民だからこそ、知らない、ということもあるわけである。

で、最後になってしまったが、例の「エビフライ問題」。昨晩、知人からさっそくメールがあった。曰く「シウマイ弁当ですが、確かにエビフライ入っていたのを覚えています。エビフライが無くなった時、すごく悲しかった・・・」そして、このサイトを紹介してくれた。この知人は、ちょっと年下の女性だが、件の「エビフライが入っていたんだよね。」と言った男性の知人とほぼ同い年。年下なだけに、「食べ盛り」に食い違いがあったのだろうか。

とまあ、ここまで書いたところへ、この前の登場したぼくの同級生である横浜国立大学教授の林部英雄氏から、次のような例によって丁寧なメールが届いた。彼は、奥本氏と同僚だった時期があるのではなかろうか。

あなたのことだから既に検索してるとは思うけど、シウマイ弁当には確かにエビフライが入っていました。

ただ、僕が「エッセイ」の中で言及して欲しかったのは、奥本さんの「メンマ」の記述で、あれは断じてメンマではありません。崎陽軒も「筍煮」といっている通り、乳酸発酵させたものではなく、生の筍を煮込んだものに違いありません。メンマとは歯触りが全く違います。

実はその「筍煮」が、シウマイ弁当の中での僕の一番の好物なので看過できないのであります。崎陽軒のシウマイ弁当以外の弁当を選ぶ時には、筍煮が入っているかどうかで決めるくらいです。勿論ラーメン等にのっているメンマはメンマで大好物なので、なおさらです。

といって、同じサイトを紹介してくれていた。

これだけの反応が瞬時にあるということは、いかにシウマイ弁当が愛されているかの証明ではあるが、「エビフライなんか入っていたかなあ。」なんて言っているぼくなどは、まだまだ「素人」であることは間違いなさそうだ。

■本日の蔵出しエッセイ 「ユズコショウ」(5/30)

86 シウマイ弁当考

2014.6.27

奥本大三郎の「マルセイユの海鞘(ほや)」(2013年12月刊)というエッセイ集をパラパラと読んでいたら、中に「シウマイ弁当礼讃」というエッセイがあった。

駅弁ベストテンとか、芸能人の好きなお弁当とかいうと、このシウマイ(シューマイではありません。モノはシューマイですけど。崎陽軒は、昔からこういう表記をしています。)弁当が大抵は上位にランクインするほど、有名な駅弁である。駅弁とはいっても、駅だけではなくて、デパ地下など様々なところで販売されていて、必要なときも注文でき、いわゆるロケ弁などにも利用されることから、芸能人にも人気なのであろう。

まあ、そんな基礎知識は横浜の人間ならいわずもがなのことだろうが、奥本大三郎は、シウマイ弁当のことならオレにまかせろとばかり得意になって書いている。彼は、かつて横浜国立大学の教授だったから、地元意識があったのだろうが、出身は大阪である。でも、地元民顔負けの地元意識でシウマイ弁当を礼讃してくれるのは、生粋の地元民としては嬉しい限りなのだが、悲しいかな、やはり経験不足はいなめない。彼はこう書いている。

横浜の大学に勤め始めた二十代の終わり頃から、しばらくずーっと、私はこの弁当(シウマイ弁当)を食べてきた。我が三十代、四十代は、この弁当と共にあった、と言いたいぐらい。

とすれば、20年ほどずーっとこのシウマイ弁当を食べてきたことになる。経験としては十分すぎると言ってもいいぐらいだ。ぼくは、たぶん、小学生の頃から、ずーっと食べてきているが、昔は、年に数度といった程度で、頻繁に食べるようになったのは、ここ20年ぐらいだ。夕食を作るのが面倒だったり、かといって外食も気が進まないときなどは、京急デパートの地下の崎陽軒の売店で買ってきて食べるということが多いからだ。一人で食べるときもあれば、家内と食べるときもある。今や、シウマイ弁当は、我が家の夕食の大事なメニューの一つと言ってもいい。

奥本氏の「ずーっと」と、ぼくの「ずーっと」を比べたら、どっちが食べた数が多いかは判定しかねるが、食べた期間でいったら、ぼくの方がずーっと長い。だから、というわけではないが、シウマイ弁当に対する「愛」は、たぶんぼくの方が勝っている。というのは、奥本氏は、続けて次のように書いているからである。

蓋の上の紙には赤、青、黄に龍の絵が描いてある。経木の外側にまで、ちょっと前まで暖かかった御飯の露がしっとりと染みている。

なかなかいいじゃん。ただ、「赤、青、黄に龍の絵が描いてある。」では、何のことか分からない。黄色の地に、赤で龍が、青で横浜の町の景色が描いてある。もっとも、青で描いてある図柄には変遷があるようだ。いずれにしても、色を並べるだけで済ませるなら、黄色が先頭にくるべきだ。いちばん黄色が目立つから。次、

蓋を取って、その裏にこびり付いた御飯粒を残らず食べ、シウマイはまだ柔らかいかな、と口に入れる。

絶好調である。ぼくも、だいたいその通りの行動をとる。ただし、「裏にこびり付いた御飯粒」はたいてい半分は残ってしまうけれど。問題はその後だ。

カラシ醤油をつけてたべるシウマイは無論美味しいが、鮪の煮付けが、適当に弾力があってこんなに旨いものだとは、これを食うまで知らなかったし、メンマの風味と歯触り、小さな鶏の唐揚げ、細切りの大根の漬物、塩昆布、ほかほかと上手に炊けた御飯、最後に食う乾し杏まで、弁当の傑作として賞味してきた。どこに何が配置されているか、まさに掌(たなごころ)を指すごとく心得ている故に、目をつぶってでも食べることが出来たし、今もこのように書くことができる。

さて、この文章にいくつの間違いがあるでしょう。地元民ならたぶんすぐに分かるだろうが、明かな間違いは「細切りの大根の漬物」である。こんなものは入っていない。これは「紅ショウガ」の千切りである。「鮪の煮付け」も間違い。正しくは「鮪の照り焼き」である。「塩コンブ」も間違いと言ってもいいだろう。塩コンブというと、乾いて表面が白ぽく粉をふいたようなアレを思い出してしまう。そうではなくて、「切り昆布」である。黒くてしっとり濡れた昆布を千切りにしてあり、それが、紅ショウガのすぐ隣、隅の隔離された三角地帯に同居していて、ふつうに食べると両者が混ざって口に入ってくることになる。その塩梅が絶妙なのだが、家内は紅ショウガが嫌いなので、昆布と紅ショウガを丁寧に分けて、紅ショウガはぼくにくれる。(ちなみに杏も小梅も嫌いなので、ぼくにくれる。)

間違いではないが、脱落もある。奥本氏は、何を書くのを忘れたでしょう。正解は、カマボコ(縁がピンクのやつ)と、玉子焼き、それから小梅(梅干し)と御飯の上の黒ごまである。

さらに、記述上の問題としては、「カラシ醤油をつけてたべるシウマイ」だが、これが不正確というか、誤解を生じやすい記述だ。カラシは、ビニールの小袋に入っていて、それをぼくならシウマイの上にまず適量のせ、その上からビニールの入れ物に入った醤油をたらす。これを「カラシ醤油」と言ってしまうと、最初からカラシ醤油がついていることになりはしないか。(そうでもないか。)

ついでに言っておくと、この醤油だが、ぼくが小さい頃は、瓢箪型の陶器の入れ物に入っていて、口にコルクの蓋がついていた。この瓢箪型の入れ物には、顔が書いてあって、この入れ物を「ひょうちゃん」と言った。いろいろな顔があるので、ずいぶん集めたものだが、いつのころからか、ビニールの入れ物になってしまった。

とまあ、重箱、いや弁当箱の隅をつつくようなあら探しをしてきたが、奥本氏も、昔のことを思い出して書いているのだから、記憶違いや忘れたことがあっても当然である。だからこそ、もっと謙虚な姿勢で書けばよかったのだ。「どこに何が配置されているか、まさに掌(たなごころ)を指すごとく心得ている故に、目をつぶってでも食べることが出来たし、今もこのように書くことができる。」なんて大見得をきるから、ぼくのような人間の小さい者にイチャモンを付けられることになる。

それはそうと、ぼくにも、分からないのだが、知人が最近このシウマイ弁当について、「昔はさあ、エビフライが入っていた時があったんだよね。」と言うのだ。そう言われると、そんな気もする。家内(家内は、高知の生まれだが、幼稚園のころからの横浜市民である。)に聞いてみたが、そんな記憶はないという。どなたか「そうだ、エビフライも入っていたことがある!」って言う方いませんか?

なお、シウマイ弁当のイメージがわかない方は、こちらをどうぞ。

■本日の蔵出しエッセイ 「分からないこと」(5/7)

服部嵐雪(1654~1707)

竹の子や児(ちご)の歯ぐきの美しき

30×15cm

●

もう竹の子の季節ではありませんが。

この句は、源氏物語の「横笛」の巻で

幼い薫が竹の子を食べる場面を念頭に置いているらしいです。

「竹の子」も、孟宗竹などのものではなく

細い竹の子らしいです。

細くてみずみずしい竹の子を

子どもがその小さくて真っ白な歯で食べる光景を

思い浮かべてください。

■本日の蔵出しエッセイ 「ボロは着てても」(1/11)

別に、日本が負けたからというわけではありませんが。

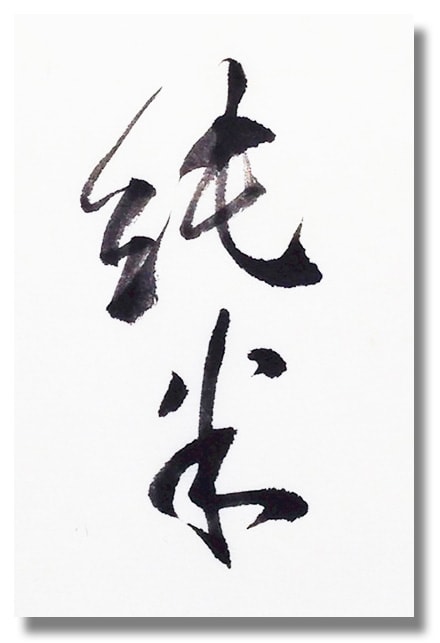

純米

13×8cm

●

今日は、激しい雷がなって、それからシトシト雨。

夜は、純米酒でも飲んでごろ寝かな、ということで。

●

もう一枚。

今度は隷書で、紙も筆も変えて。

■本日の蔵出しエッセイ 「パンツ一丁獅子奮迅」(2/88)

雷のことが書いてあります。