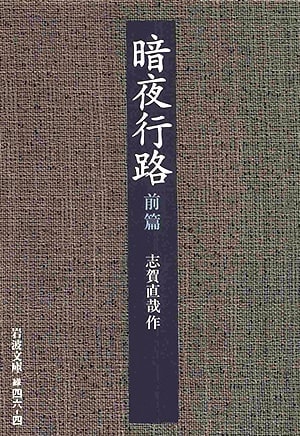

日本近代文学の森へ (146) 志賀直哉『暗夜行路』 33 謙作の「苦悩」 「前篇第一 九」

2020.3.8

謙作が、お加代に「好きだ」なんて言ってしまった夜から2日経った朝。

その翌々日の朝、謙作がまだ寝ているところへ信行が訪ねて来た。会社の出がけで、上ってはいられないというので、謙作は睡そうな顔をして玄関へ出て行った。寒い朝で信行は元気そうな赤い顔をしていた。

「咲子にこんなものを寄越した奴があるんだがね」

こういって信行は無造作に外套のポケットから草色の洋封筒に赤インキで書いた手紙を出して渡した。弱々しい安っぽい字で、裏には第〇高等女学校寄宿舎より、志津子、封の所には「津ぼみ」と書いてあった。

「この手紙は昨日、此処から廻した手紙じゃないか」

「そうだ。お前の妹という事を知ってるんだ。それで此処にいると思ってるらしい」

謙作は歯の浮く不快(いや)な文字を予想しながら読んだ。その予想があったためか、思ったよりは厭味のない手紙だった。「男女交際の真正なるものは一向差支えなきものと私推(しすい)仕り候。就ては少々御面談致度明後六日貴嬢之学校帰り途中(二時及び三時)氷川社境内にて数分間拝顔致度候」こんな事が書いてあった。

「私はこの夏某私立大学を卒業致し只今は麹町区〇〇町〇子爵方へ止宿罷在候」そして繰返し繰返し秘密にしてもらいたいという事、しかしもしこういう事のために結婚前の貴女に障りが起っては気の毒に思うから、そうなら遠慮なく断ってくれというような事も書いてあった。

「曖昧な態度で瀬踏をしてる」と謙作は笑った。

「この前寄越した奴ほど不良性はないようだ。しかしとにかく、どんな奴か、お前見といてくれないか。場合によっては嚇しつけてもいいし」

「うん」

「俺がいってもいいけど、そんな事で会社を休むのもいやだから」

さらっと書かれているが、わかりにくい。「志津子」という女が謙作の妹「咲子」にあてた手紙なのかと思うと、それは偽装で、男からの恋文だということらしい。「男女交際」も厳しい目で見られていた当時はこういうのは一般的だったのだろうか。ごく当たり前に「ああ、男からか」と謙作も信行も納得している風である。

それにしても「草色の洋封筒」に「赤インキ」で表書きを書くっていうのも一般的だったのか。梓みちよの「メランコリー」では「緑のインクで手紙を書けば、それはさよならの合図になる」なんて歌っていて、へえ、そんなもんかあと思っていたけど、赤いインキで表書きねえ。女性の習慣だったのかもしれない。それに、封の部分に「津ぼみ」と書くというのも、知らなかったけど、やっぱり女性の習慣だったのだろう。ちなみに「つぼみ」は、「のしあわびをいう女房詞。」の意味があると「日本国語大辞典」にはあったが、そもそも封に「のしあわび」を貼ることってあったのだろうか。それともその言葉だけを使ったということかしら。

こういう細かい習慣的なことって、なかなか真相がつかめない。

謙作は、その男を見て、場合によってはとっちめてやろうということで、信行は帰っていく。

その後、急に、謙作が久しぶりに書いた日記の文面が引用される。いかにも唐突な感じだが、女に溺れているような日々のなかで、謙作は久しぶりに心境を吐露する気になったらしい。

──何か知れない重い物を背負(しょ)わされている感じだ。気持の悪い黒い物が頭から被(おい)かぶさっている。頭の上に直ぐ蒼穹(そうきゅう)はない。重なり合った重苦しいものがその間に拡がっている。全体この感じは何から来るのだろう。

──日暮れ前に点ぼされた軒燈の灯という心持だ。青い擦硝子の中に橙色にぼんやりと光っている灯がいくら焦心(あせ)った所でどうする事も出来ない。擦硝子の中からキイキイ爪を立てた所で。日が暮れて、灯は明るくなるだろう。が、それだけだ。自分には何物をも焼き尽くそうという慾望がある。これはどうすればよいか。狭い擦硝子の函の中にぼんやりと点ぼされている日暮れ前の灯りにはその慾望はどうすればよいか。嵐来い。そして擦硝子を打破ってくれ。そして油壺を乾いた板庇に吹き上げてくれ。自分は初めて、火になって燃え立っ。そんな事でもなければ、自分は生涯、擦硝子の中の灯りでいるより仕方ない。

──とにかく、もっともっと本気で勉強しなければ駄目だ。自分は非常に窮屈だ。仕事の上でも生活の上でも妙に《ぎごちない》。手も足も出ない。何しろ、もっともっと自由に伸(のん)びりと、したい事をずんずんやって行けるようにならねば駄目だ。しどろもどろの歩き方でなく、大地を一歩一歩踏みつけて、手を振って、いい気分で、進まねばならぬ。急がずに、休まずに。──そうだ、嵐を望む軒燈の油壷では仕方がない。

謙作を閉じ込めているものはいったい何なのか。謙作はどうしてそんなに窮屈なのか。謙作自身にもその正体は分からない。謙作の女遊びも、そうした「青い擦硝子の中」で必死に爪を立ててもがく姿なのだろう。けれども、それも、いつも中途半端で、「ぎこちない」ことばかり。

日記はこの後もえんえんと続く。中でも、謙作はしきりに「人類の滅亡」ということを話題として、その中で人間はどう生きるべきなのかを模索している。「地球のコンディションが段々悪くなって」いく不安も語る。この当時、そういう意識が世間にあったのだろう。それにもかかわらず、謙作は、人類はそうした滅びの運命に抵抗して、「出来るだけの発達」をしようとしていると述べる。

謙作の苦悩は、個人としてのものから、人類へと展開するのだが、そうなればなるほど観念的になっていき、現実感を失っていく。