もうだいぶ前のことになる。

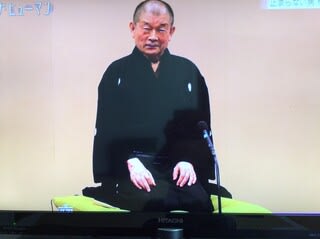

NHKBSにチャンネルを切り替えたら「ヒューマン 止まらない男 噺家 柳家小三治」

途中からの視聴でも面白くて、最初から観ればよかったなあと残念に思っていた。

が、再放送があることを知り、今度はしっかり録画して何度も見返している。

小三治さん、本当にお名前だけ。

29歳で17人抜きの真打になって、人間国宝になったことも知らなかった。

もちろん小三治さんの落語も聞いたことがない。それが、TVを観ているうちにその人間性や生き方に惹かれて。

何事も究めようとする人の凄みを感じ、ただただすごい人だなあとため息が出た。

12月で81歳になった小三治さんは、噺家と呼んでもらった方がいいそうな。

昨年の12月からの撮影だから冬の洋服。それがおしゃれなの。素敵な色のセーターを着て、

それに合わせた色の長い長いマフラーを2枚重ねて巻いてお帽子をかぶる、

外出着はいつもそんな感じ。そういうコーディネートがよく似合っておしゃれ、

とても80歳とは思えないセンス。それでいて年相応にも見えて素敵だ、唸る。

カメラは行きつけの床屋、緊急事態で半年ぶりに催された独演会、NHKでのインタビュー、

京都の仙台の舞台、年明けの初仕事、地方巡業を追いかけている。

端折れないから長くなるけれど、小三治さんの言葉を中心に印象に残った場面を書いてみる。

〇去年の暮れ、長年通っている行きつけの床屋さんで。

「老人らしいんだ俺。さっき鏡見てああ老人だなと思った。老人だと思ったってしょうがない

老人なんだから。でもちっとも老人だって思ってないよ」

髪を手入れしてもらいながら、小三治さんはご自身の人生観をとつとつと語る。

弟子にも話しますよって。でもこれこれこうだという説明はしない、と。

感じる人だけが感じればよい、無理やり感じさせたってその人間の中には入って行かないからね。

人間って面白いね、と言う。感じる人が感じればよい、と言う言葉は随所で話しているからよほどの意味があるのね。きっと。

高座に上がる前の小三治さんの(出し物はその日高座に上がる前に決めるそうな)

楽屋や舞台袖で待機している様子はその時々でずいぶん違う。えらく違う。

〇コロナ禍で中止になって、久しぶりの独演会の前は緊張している様子がよおく見て取れる。

舞台袖、出の前では、

「大丈夫かな、できるかな、どこまで持つかな、できるかなと思っちゃうよ。

なんて言えばいいかな。腹の底から声を出して、喉から声を出すのはだめ。

歩けねえよ。行くか、行くよ。」と独り言。ぶつぶつ。

マネージャーさんは、

「休みたい休みたい」が口癖の人が「仕事がしたい」って初めて言ってきた。

半年も休んでいたから必死に取り戻そうとしていると話す。

一席40分間、休憩10分で2時間喋り続ける独演会、たったひとりの2時間の舞台。

80歳を超えてなお半年ぶりの高座に緊張する。何年も何回もの噺なのに。

そして、お客様を喜ばせ、やり遂げるのだからいくらプロとはいえ凄いもんだと。

〇京都での高座。

頸椎を痛め、長年リウマチも患う満身創痍の身体の地方への移動でとてもしんどそう。

数年前の頸椎手術の定期検査もかねて。リウマチも患っているので進行を抑える注射を

自分で打つことも欠かさない。壮絶だわ。

移動の疲れがたまっていて、楽屋に入ってくるなり「眠たくなったね」って。

開演1時間前。マネージャーさんがまたもや催促、80歳最後の高座とはっぱをかける。

小三治さん「信じられないね自分が80だなんて、ぼう然とするね、嘘だろとか思っちゃうよ。

お前だましてんだろ、もう寝るしかないね」とまたもやテーブルに突っ伏す。

マネージャーさんは「大丈夫じゃなくても、大丈夫なようにだんだんだんだんなっていく。

長年やってきているからね」と。

出の時間が迫っているというのに、準備しなくてはいけないのに、

髭を剃っていても途中でくたびれたといって投げ出してしまう。

それでも徐々に支度をし出し物の確認をし着物に着替えて。

「大丈夫かな、できるかな、何と言えばいいかな」とぶつぶつ言いながら高座に上がる。

高座に上がれば噺家はひとり。見守るしかないとお弟子さん。

終わるとマネージャーさんの肩につかまってようやく立ち上がる。

そういう舞台もあるのね。老人小三治さんかなって怒られるかしら。

〇京都に比べて仙台の高座。心の故郷と言うだけあってとてもうれしそう、弾んでいる。

駅について 懐かしい 故郷だと思っている、と。それには幼少期の切ない思い出が。

疎開でお母さんに連れてこられて「東京行の切符を買ってくる」と言ってそのまま置いて行かれたそうな。

「捨てられたと思ったね」なんとも重たい言葉だ。

預かってくれたおばさんに、この人何になるんだろう、おばさんかなお母さんかなって。

それで「おばちゃん」と呼びかけると仙台弁で「あいよ」って。

この件になると小三治さんは突如涙ぐんで言葉が詰まる。

「お母ちゃんと呼ぶと「あいよ」と言ってくれる。何回呼んでも同じように「あいよ」って。

「あったかいよ、あったかいしまた帰ってきたよって感じ」

こんなところはどこへ行っても他にないと。

小三治さんは、百点以外はだめ東大以外はだめという厳格な両親のもとで育てられたからね。

このエピソードは、観ているこちらももらい泣きしたくなるほど切ない。

ご自身の著書ではこう書いている。

病床のお母さんを見舞って「なんでもそうやって今ははーいはーいって言ってるけど、

なんでもっと前からそういう素直なお母さんになってくんなかったんだよ」

「そういう返事くれたこと、いっぺんもなかったじゃないか」

「だって、お前が素直じゃなかったからだよ」

もう、こいつとはあの世へ行っても仲良くなれないって思ったね」と。

親子のもつれは、後々まで尾を引いて根深い。

たまたま読んだ小林聡美さん酒井順子さんの「ていだん」で両親のことについて話している。

両親が一番嫌がる「人の前で笑いものになる」落語家になるかって。それは復讐心だったと。

いつか母親に「私が悪かった、お前の好きなことをおやりと言ってほしかった。

それだけが私の望みで、今もそれは変わりません」と言っている。80歳になろうとしてもまだそう言っている、

お母さんは61歳で死んでいるというのにね。うーん、考えさせられ唸る、何とも複雑。

で、仙台での高座。

出を待つときから足でリズムをとり、出囃子に合わせて指揮をする真似をしながら

ご機嫌な様子でとても楽しそう。

枕では「生きてましたね、私も生きてましたよ」

「生きている限り体の続く限り声の続く限り、皆さんが待っててくださるなら、そこへ伺いたい。」と。

舞台が終わると「一生懸命やれた時は嬉しいね」って。

そしてスタッフの人たちに「ありがとう」と挨拶し鼻歌まで歌っている。

心から楽しみ喜んでいる舞台、それが仙台での高座。

〇2021初席 仕事始めの日 出を待つ間、体を上下させて奮い立たせて

元気な足取りで高座へ。緊張した面持ち。持ち時間を聞いて出し物を決める「粗忽長屋」

端折ってはいるものの結構な時間聞かせてくれて、少しだけ小三治さんの芸に触れた気分。

〇NHKでのインタビュー

「噺家 目指していたあり方は」

どんな面白いことに出会っても落語の方が面白いといつも思っていた。

だけど面白いというにはもっと究めないと、その面白さは分からないよなと思って、

どう究めたらいいのだろう、というようなことは毎日毎日考えていた。

今日よりも明日、明日よりも明後日というふうに。昨日と同じ時点では留まりたくない、

それにはどうしたらいいのだとそればかり考えていました。

この言葉は「ていだん」の中でも、まずいところがあってもなくてもその上を

いきたい!といつも思う、と話していている。ぶれないのね、ほんとにすごいなと思う。

「噺家人生62年 これからの生き方は」

『もっと素敵な生き方をしたいと、思う』とおっしゃっているの。

そうでなきゃあすべてを投げうって噺家になった代償は得られない。ですって。

80歳になっても「もっと素敵な生き方をしたい」だなんて。いやいやほんと素敵だ。

ああ噺家になってよかったって、いつか思える日があるように。

息を引き取る際に、落語であれもやりたかった、これはどんなふうにやれば面白かった

のだろうと。結局落語にとりつかれた男かね。

噺家 柳家小三治

「ひとつひとつの高座をかみしめながらこれからも落語とともに生きて行く」

と、締めくくる。で、小三治さんは「ただ生きてるだけだよ」ですって。

もうただただ恐れ入りましたって。それも不遜だわね。