いつも聴いていたいというわけではないけれど、時折むしょうに聴いてみたくなる音楽というのがあります。ドヴォルザークの「新世界」交響曲などはその好例でしょうが、私の場合、スメタナの弦楽四重奏曲第1番「わが生涯より」などもその一つです。このところ、通勤の音楽として繰り返し聴いております。本日は文化の日でもありますので(^o^;)アホ猫記事などではなく、この曲を取り上げることといたします。

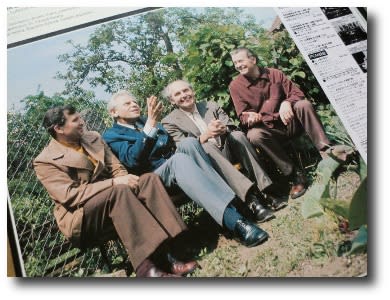

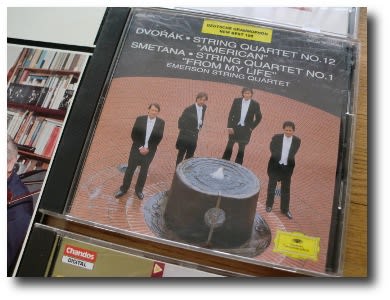

この曲は、2007年の夏に山形弦楽四重奏団の第24回定期演奏会(*1)で聴いておりますが、最初に聴いたのは高校生の頃にNHK-FMで、後にLPを購入しました。それが写真のスメタナ四重奏団による演奏で、1976年にチェコのスプラフォン・ジシコフ・スタジオで行われたDENONのPCM録音です。OX-7049-NDという型番でした。後にこれをCDで買い直し(COCO-75544)、通勤の音楽としてよく聴きました。また、購入時期は不明ですが、1984年にニューヨークで録音されたグラモフォン盤でエマーソン弦楽四重奏団によるCD(POCG-7074)も入手し、これも好んで聴いております。

一方、この曲のオーケストラによる演奏を考えたジョージ・セル編曲によるオーケストラ版「わが生涯より」の存在を知り、聴いてみたいと念願していたところ、ジェフリー・サイモン指揮ロンドン交響楽団による1985年のデジタル・ステレオ録音のシャンドス盤(CHAN8412)CDに出会いました。さらに、インターネットの時代に入り、本家本元のセル指揮クリーヴランド管弦楽団による1949年のモノラル録音(パブリック・ドメイン)をストリームで、あるいはダウンロードして、聴くことも可能(*2)となりました。まことにありがたい時代です。

DENON盤に添付のリーフレットは佐川吉男氏によるもので、LP/CD共通の内容になっています。それによれば、スメタナは1876年の6月にこの曲の作曲を始め、同年暮れに完成したけれど、全体に、とりわけ第3楽章が、演奏が難しすぎると不評で、ようやく1978年の私的初演が行われ、この時には若いドヴォルザークがヴィオラを受け持ったのだそうな。公開初演は1879年まで待つことになりました。添付リーフレットによれば、友人にあてた手紙の中で、作曲者自身がこの曲の表題的な解説をしているといいます。主としてそれによりながら、でも素人音楽愛好家らしく、印象を整理してみると:

第1楽章:アレグロ・ヴィーヴォ・アパッショナート、ホ短調、2分の2拍子。「青年時代の芸術にひかれた気持ち、ロマンチックな雰囲気、自分ではよくわからない何かへの名状しがたいあこがれ、将来へのある種の不吉な予感」を描いているとのこと。曲はffで始まり、他がppで奏する中でヴィオラがエスプレッシーヴォで主題を奏します。「タター・タ」というこれ、思わずベートーヴェンの「運命」の主題「タタタ・ター」を連想します。楽聖が突然襲われた聴覚の障碍という運命に自分の身を重ね合わせたものでしょうか。その後、ヴァイオリンが情熱と激しさを持って歌い始めます。

第2楽章:アレグロ・モデラート・ア・ラ・ポルカ、ヘ長調、4分の2拍子。「心に楽しかった青春の日々をよみがえらせてくれるもので、当時はダンス音楽を作曲し、熱烈なダンス狂だった」とのこと。なるほど、楽しさ、懐かしさなどを感じさせる音楽です。ダンスといってもたぶん社交ダンスではなくて、民族的なものなのでしょう(^o^)/

第3楽章:ラルゴ・ソステヌート、変イ長調、8分の6拍子。「のちに忠実な妻となる少女(カテジナ・コラージ)との初恋の幸福な思い出をよみがえらせるもの」であるとしているそうな。チェロの雄弁なエスプレッシーヴォの後で第1ヴァイオリンが優しく、しかし表情豊かに歌い、第2ヴァイオリンとヴィオラがこれを支えます。音楽はやがて厳しい表情に転じますが、静かに回想するような後半は、思わず聞き惚れてしまうほどで、ほんとうに素晴らしいものです。

第4楽章:ヴィヴァーチェ、ホ短調~ホ長調、4分の2拍子~4分の4拍子。ここは「民族的な要素を音楽で扱う道を見出し、仕事が軌道に乗り出して喜んでいるところへ待ったがかかり、聴覚障碍に見舞われるという悲劇」と、「悲惨な先の見通しや一抹の回復への希望など」を描いているとのこと。実際、晴れやかで活発な音楽が奏される中での、途中の暗転。キーンというノコギリ波のような音です。これがスメタナの聴覚障碍、高音の耳鳴りを表すものでしょう。少し希望を持たせたピツィカートで曲を閉じます。

どちらかといえばハードボイルドなスメタナ四重奏団の演奏と、高い技術に裏付けられた柔軟さと清新さを併せ持つエマーソン四重奏団の演奏は、どちらもたいへん説得力があります。カルテットの演奏の、速いテンポと鋭い切れ込みを、四管編成の大オーケストラに望むのはいささか無理があるでしょうが、一方で、たとえば終楽章の例の「キーン」をピッコロで表したり、ホルンや木管やハープが登場したりするなど、多彩な楽器の音色を楽しむことができるという面もあります。あのジョージ・セルによる編曲という、好事家心理をくすぐる要素もあり、オーケストラによる演奏も、なかなかおもしろいものです。

参考までに、演奏データを示します。

■スメタナ四重奏団(LP)

I=7'40" II=5'31" III=8'33" IV=5'59" total=27'43"

(CDでは IV=6'04" と5秒ほど表記に違いが見られます)

■エマーソン弦楽四重奏団

I=6'31" II=5'18" III=8'30" IV=5'28" total=25'47"

■ジェフリー・サイモン指揮ロンドン響

I=8'27" II=5'47" III=9'28" IV=6'25" total=30'07"

■ジョージ・セル指揮クリーヴランド管(1949)

I=7'40" II=5'13" III=8'55" IV=6'05" total=27'53"

※「Blue Sky Label」より(*2)。MP3音源を Ubuntu Linux 上のプレーヤーで再生し、タイム表示を読み取ったものですので、若干の誤差があります。それでも、1949年のセル指揮クリーヴランド管の録音が、室内楽なみのテンポで演奏されるのを聴くと、驚いてしまいます。その表情も、真摯で硬派で、また大オーケストラらしい輝かしさもあり、このステレオ録音があったらなあと思うことしきりです(^o^;)>poripori

この編曲というかオーケストレーションは現在も演奏されているようで、YouTube には現代のチェコでの演奏がありましたが、権利関係の問題があったのか、現在は見られないようです。代わりに、ジェフリー・サイモン指揮のロンドン響による演奏がありました。

Smetana String Quartet No.1 orchestrated by George Szell

(*1):山形弦楽四重奏団第24回定期演奏会を聴き、文翔館を満喫~「電網郊外散歩道」2007年7月 この記事の前半はこちら。

(*2):スメタナ「わが生涯より」(ジョージ・セル編曲による管弦楽版)~「クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label」より

この曲は、2007年の夏に山形弦楽四重奏団の第24回定期演奏会(*1)で聴いておりますが、最初に聴いたのは高校生の頃にNHK-FMで、後にLPを購入しました。それが写真のスメタナ四重奏団による演奏で、1976年にチェコのスプラフォン・ジシコフ・スタジオで行われたDENONのPCM録音です。OX-7049-NDという型番でした。後にこれをCDで買い直し(COCO-75544)、通勤の音楽としてよく聴きました。また、購入時期は不明ですが、1984年にニューヨークで録音されたグラモフォン盤でエマーソン弦楽四重奏団によるCD(POCG-7074)も入手し、これも好んで聴いております。

一方、この曲のオーケストラによる演奏を考えたジョージ・セル編曲によるオーケストラ版「わが生涯より」の存在を知り、聴いてみたいと念願していたところ、ジェフリー・サイモン指揮ロンドン交響楽団による1985年のデジタル・ステレオ録音のシャンドス盤(CHAN8412)CDに出会いました。さらに、インターネットの時代に入り、本家本元のセル指揮クリーヴランド管弦楽団による1949年のモノラル録音(パブリック・ドメイン)をストリームで、あるいはダウンロードして、聴くことも可能(*2)となりました。まことにありがたい時代です。

DENON盤に添付のリーフレットは佐川吉男氏によるもので、LP/CD共通の内容になっています。それによれば、スメタナは1876年の6月にこの曲の作曲を始め、同年暮れに完成したけれど、全体に、とりわけ第3楽章が、演奏が難しすぎると不評で、ようやく1978年の私的初演が行われ、この時には若いドヴォルザークがヴィオラを受け持ったのだそうな。公開初演は1879年まで待つことになりました。添付リーフレットによれば、友人にあてた手紙の中で、作曲者自身がこの曲の表題的な解説をしているといいます。主としてそれによりながら、でも素人音楽愛好家らしく、印象を整理してみると:

第1楽章:アレグロ・ヴィーヴォ・アパッショナート、ホ短調、2分の2拍子。「青年時代の芸術にひかれた気持ち、ロマンチックな雰囲気、自分ではよくわからない何かへの名状しがたいあこがれ、将来へのある種の不吉な予感」を描いているとのこと。曲はffで始まり、他がppで奏する中でヴィオラがエスプレッシーヴォで主題を奏します。「タター・タ」というこれ、思わずベートーヴェンの「運命」の主題「タタタ・ター」を連想します。楽聖が突然襲われた聴覚の障碍という運命に自分の身を重ね合わせたものでしょうか。その後、ヴァイオリンが情熱と激しさを持って歌い始めます。

第2楽章:アレグロ・モデラート・ア・ラ・ポルカ、ヘ長調、4分の2拍子。「心に楽しかった青春の日々をよみがえらせてくれるもので、当時はダンス音楽を作曲し、熱烈なダンス狂だった」とのこと。なるほど、楽しさ、懐かしさなどを感じさせる音楽です。ダンスといってもたぶん社交ダンスではなくて、民族的なものなのでしょう(^o^)/

第3楽章:ラルゴ・ソステヌート、変イ長調、8分の6拍子。「のちに忠実な妻となる少女(カテジナ・コラージ)との初恋の幸福な思い出をよみがえらせるもの」であるとしているそうな。チェロの雄弁なエスプレッシーヴォの後で第1ヴァイオリンが優しく、しかし表情豊かに歌い、第2ヴァイオリンとヴィオラがこれを支えます。音楽はやがて厳しい表情に転じますが、静かに回想するような後半は、思わず聞き惚れてしまうほどで、ほんとうに素晴らしいものです。

第4楽章:ヴィヴァーチェ、ホ短調~ホ長調、4分の2拍子~4分の4拍子。ここは「民族的な要素を音楽で扱う道を見出し、仕事が軌道に乗り出して喜んでいるところへ待ったがかかり、聴覚障碍に見舞われるという悲劇」と、「悲惨な先の見通しや一抹の回復への希望など」を描いているとのこと。実際、晴れやかで活発な音楽が奏される中での、途中の暗転。キーンというノコギリ波のような音です。これがスメタナの聴覚障碍、高音の耳鳴りを表すものでしょう。少し希望を持たせたピツィカートで曲を閉じます。

どちらかといえばハードボイルドなスメタナ四重奏団の演奏と、高い技術に裏付けられた柔軟さと清新さを併せ持つエマーソン四重奏団の演奏は、どちらもたいへん説得力があります。カルテットの演奏の、速いテンポと鋭い切れ込みを、四管編成の大オーケストラに望むのはいささか無理があるでしょうが、一方で、たとえば終楽章の例の「キーン」をピッコロで表したり、ホルンや木管やハープが登場したりするなど、多彩な楽器の音色を楽しむことができるという面もあります。あのジョージ・セルによる編曲という、好事家心理をくすぐる要素もあり、オーケストラによる演奏も、なかなかおもしろいものです。

参考までに、演奏データを示します。

■スメタナ四重奏団(LP)

I=7'40" II=5'31" III=8'33" IV=5'59" total=27'43"

(CDでは IV=6'04" と5秒ほど表記に違いが見られます)

■エマーソン弦楽四重奏団

I=6'31" II=5'18" III=8'30" IV=5'28" total=25'47"

■ジェフリー・サイモン指揮ロンドン響

I=8'27" II=5'47" III=9'28" IV=6'25" total=30'07"

■ジョージ・セル指揮クリーヴランド管(1949)

I=7'40" II=5'13" III=8'55" IV=6'05" total=27'53"

※「Blue Sky Label」より(*2)。MP3音源を Ubuntu Linux 上のプレーヤーで再生し、タイム表示を読み取ったものですので、若干の誤差があります。それでも、1949年のセル指揮クリーヴランド管の録音が、室内楽なみのテンポで演奏されるのを聴くと、驚いてしまいます。その表情も、真摯で硬派で、また大オーケストラらしい輝かしさもあり、このステレオ録音があったらなあと思うことしきりです(^o^;)>poripori

この編曲というかオーケストレーションは現在も演奏されているようで、YouTube には現代のチェコでの演奏がありましたが、権利関係の問題があったのか、現在は見られないようです。代わりに、ジェフリー・サイモン指揮のロンドン響による演奏がありました。

Smetana String Quartet No.1 orchestrated by George Szell

(*1):山形弦楽四重奏団第24回定期演奏会を聴き、文翔館を満喫~「電網郊外散歩道」2007年7月 この記事の前半はこちら。

(*2):スメタナ「わが生涯より」(ジョージ・セル編曲による管弦楽版)~「クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label」より