このところ、ドヴォルザークの「ヴァイオリン・ソナタ」ヘ長調、作品57を聴いています。幼少時にヴァイオリンに親しみ、若い時代にはプラハ国民劇場のヴィオラ奏者として生計をたて、スメタナの弦楽四重奏曲の初演にも参加していた弦楽器奏者としてのドヴォルザーク、さらに多くの室内楽の名曲を残した作曲家ドヴォルザークは、ヴァイオリン・ソナタという名前のついた曲を、わずか一曲しか残していません。それが1880年、作曲家39歳のときの作品である、ヘ長調Op.57 です。Wikipedia によれば、実際はもう一つ、1873年(32歳)に作曲されたイ短調の曲があったようですが、これは初演後に破棄されてしまったのだそうです。どうして一曲だけだったのか、よく考えると不思議です。

1880年といえば、「わが母の教え給いし歌」を含む歌曲集「ジプシーの歌」や交響曲第6番ニ長調などを作曲した年でもあります。いわば、2年前の「スラブ舞曲」の成功以来、国際的に有名になりつつあった時期の室内楽作品です。同じ年に、ブラームスのヴァイオリン・ソナタ第1番「雨の歌」(*1)が作られているそうで、いささか割を食った感があり、ヴァイオリン・ソナタとしてはドヴォルザークの他の曲ほどの知名度はないようです。「ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ」(*2)のような、いかにもドヴォルザークらしい「親しみやすい」音楽というよりも、始まりに半音階ふうの響きがあったりして、民族的な音楽の展開とは少し違った要素をも試みてみたのでしょうか、少々違った角度から受けとめられる音楽だろうという気がします。私は、この音楽、けっこう好きですけどね(^o^)/

第1楽章:アレグロ・マ・ノン・トロッポ。ソナタ形式。始まりの響きは、ちょっぴりフランクを連想させるようなところがあり、親しみやすく生気にあふれたものとは違っていますが、すぐにいつものドヴォルザークに戻ります。全曲で一番長い楽章。

第2楽章:ポコ・ソステヌート、イ長調、二部形式の緩徐楽章。添付のリーフレットでは、1部は下降する音型の、2部は上昇する音型の主題で始まる音楽と解説されています。ヴァイオリンがゆっくりとした旋律を奏で、ピアノもシンプルに応える中で、しだいに情熱の温度は繊細なままに高まっていき、静かに終わります。

第3楽章:アレグロ・モルト。ロンド・ソナタ形式。軽快で、民族的な要素が横溢した音楽です。いちばんドヴォルザークらしいと感じられる楽章かもしれません。たしかに、思わず体が動いてしまうような、楽しく活発な音楽です。

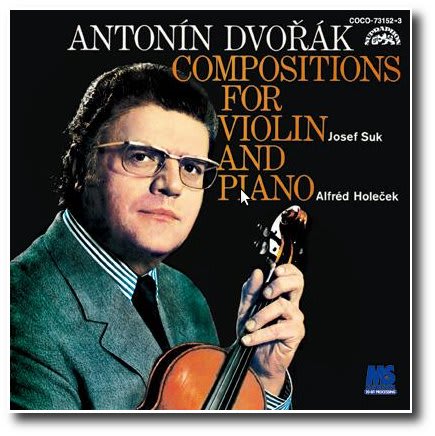

演奏は、ヨセフ・スーク(Vn)、アルフレート・ホレチェック(Pf)の二人で、プラハのドモヴィナ・スタジオにおいて、1971年の6月30日と7月3日の2日間で収録された、スプラフォンによるアナログ録音。ピアノのホレチェックはスークよりも22歳年上だそうで、指揮者ラファエル・クーベリックの父親で、ヴァイオリニストのヤン・クーベリックの伴奏者をつとめた人らしい。この「ドヴォルザーク:ヴァイオリンとピアノのための作品全集」と題するCDは、ほんとに美しい演奏ばかりで、なかなか素晴らしい出来栄えです。DENON COCO-70545/6 の1枚目。

■スーク(Vn),ホレチェック(Pf)

I=12'01" II=7'14" III=5'33" total=24'48"

(*1):ブラームスのヴァイオリン・ソナタ第1番「雨の歌」を聴く~「電網郊外散歩道」2006年10月

(*2):ドヴォルザーク「ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ」を聴く~「電網郊外散歩道」2007年5月

YouTube には、ちょいと速めのテンポでダイナミックに演奏している動画がありました。

Antonín Dvořák: Sonata for violin and piano F dur, op. 57 (Barbora Valečková)

1880年といえば、「わが母の教え給いし歌」を含む歌曲集「ジプシーの歌」や交響曲第6番ニ長調などを作曲した年でもあります。いわば、2年前の「スラブ舞曲」の成功以来、国際的に有名になりつつあった時期の室内楽作品です。同じ年に、ブラームスのヴァイオリン・ソナタ第1番「雨の歌」(*1)が作られているそうで、いささか割を食った感があり、ヴァイオリン・ソナタとしてはドヴォルザークの他の曲ほどの知名度はないようです。「ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ」(*2)のような、いかにもドヴォルザークらしい「親しみやすい」音楽というよりも、始まりに半音階ふうの響きがあったりして、民族的な音楽の展開とは少し違った要素をも試みてみたのでしょうか、少々違った角度から受けとめられる音楽だろうという気がします。私は、この音楽、けっこう好きですけどね(^o^)/

第1楽章:アレグロ・マ・ノン・トロッポ。ソナタ形式。始まりの響きは、ちょっぴりフランクを連想させるようなところがあり、親しみやすく生気にあふれたものとは違っていますが、すぐにいつものドヴォルザークに戻ります。全曲で一番長い楽章。

第2楽章:ポコ・ソステヌート、イ長調、二部形式の緩徐楽章。添付のリーフレットでは、1部は下降する音型の、2部は上昇する音型の主題で始まる音楽と解説されています。ヴァイオリンがゆっくりとした旋律を奏で、ピアノもシンプルに応える中で、しだいに情熱の温度は繊細なままに高まっていき、静かに終わります。

第3楽章:アレグロ・モルト。ロンド・ソナタ形式。軽快で、民族的な要素が横溢した音楽です。いちばんドヴォルザークらしいと感じられる楽章かもしれません。たしかに、思わず体が動いてしまうような、楽しく活発な音楽です。

演奏は、ヨセフ・スーク(Vn)、アルフレート・ホレチェック(Pf)の二人で、プラハのドモヴィナ・スタジオにおいて、1971年の6月30日と7月3日の2日間で収録された、スプラフォンによるアナログ録音。ピアノのホレチェックはスークよりも22歳年上だそうで、指揮者ラファエル・クーベリックの父親で、ヴァイオリニストのヤン・クーベリックの伴奏者をつとめた人らしい。この「ドヴォルザーク:ヴァイオリンとピアノのための作品全集」と題するCDは、ほんとに美しい演奏ばかりで、なかなか素晴らしい出来栄えです。DENON COCO-70545/6 の1枚目。

■スーク(Vn),ホレチェック(Pf)

I=12'01" II=7'14" III=5'33" total=24'48"

(*1):ブラームスのヴァイオリン・ソナタ第1番「雨の歌」を聴く~「電網郊外散歩道」2006年10月

(*2):ドヴォルザーク「ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ」を聴く~「電網郊外散歩道」2007年5月

YouTube には、ちょいと速めのテンポでダイナミックに演奏している動画がありました。

Antonín Dvořák: Sonata for violin and piano F dur, op. 57 (Barbora Valečková)