昨夜のNHK「歴史探偵」のテーマは「清少納言と枕草子」だった。大河ドラマ「光る君へ」を放送中なので番宣の意味もあったのだろう。「清少納言と枕草子」についてはこれまでも「100分de名著」などいろんな番組で取り上げられてきたので、あらためて内容については触れない。そこで、清少納言の父親、三十六歌仙の一人で肥後国司を務めた清原元輔との関係について気になっていることを記しておきたい。

昨夜のNHK「歴史探偵」のテーマは「清少納言と枕草子」だった。大河ドラマ「光る君へ」を放送中なので番宣の意味もあったのだろう。「清少納言と枕草子」についてはこれまでも「100分de名著」などいろんな番組で取り上げられてきたので、あらためて内容については触れない。そこで、清少納言の父親、三十六歌仙の一人で肥後国司を務めた清原元輔との関係について気になっていることを記しておきたい。清少納言は生没年不詳とされているが最近では康保3年(966年)生まれとする説が有力のようだ。ということは、元輔が59歳頃に生まれたことになる。現代でも70歳前後で子を生す人はいるので不思議ではないが、平均寿命が50歳くらいだった平安時代に随分お元気だったのだなぁと思う。

元輔が天延2年(974年)周防国司として赴任した時、清少納言はまだ8歳、当然帯同した。「枕草子」の中にもその船旅が書かれている。僕が防府に在勤中、何度も周防国衙跡を見に行ったが、清少納言のことは全然頭に浮かばなかった。それはさておき、昭和7年に出版された「熊本市史」には、元輔が寛和2年(986年)79歳の高齢で肥後国司として赴任した時、清少納言も一緒にやって来た形跡がないか調べたような記述がある。残念ながらそれらしい史料は見出だせなかったようだ。この時、清少納言は20歳くらいになっており、既に結婚、出産などを経験していたので肥後へ来ることはなかっただろう。

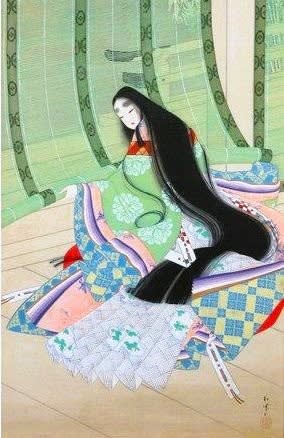

元輔が肥後国司在任中、伝説の女性歌人檜垣との交流が始まる。かつて清少納言を元輔と檜垣との間に生まれた子であるという俗説もあったらしいが、元輔が檜垣と出会ったのは肥後下向後のことであり、清少納言の年齢などつじつまが合わない。単なる俗説の類であろう。元輔は永祚2年(990年)に任地肥後にて83歳で亡くなるが、当時としては極めて長命であった。元輔は北岡神社(熊本市西区春日1丁目)境内飛地の「清原神社」に祀られている。小さな祠には元輔と親交のあった檜垣も祀られているという。この小さな祠の中を覗いてみると四体の座像が収められている。束帯姿が元輔だろうが、あとの三体のうち二体は明らかに女神。妻の周防命婦と檜垣媼なのだろうか。もう1体の小さな座像が大黒様のような態に見えるが、ひょっとしたら幼い頃の清少納言なのかもしれない。元輔の死後3年の正暦4年(993年)頃から、清少納言は一条天皇のきさき定子に出仕する。そしてその数年後から「枕草子」の執筆を始めたと考えられている。

清原神社

祠の中の四体の座像