7万台への挑戦の時代のカテゴリーでブログに纏めてきた。

この時代商品にも恵まれて少なくとも私の永いカワサキの歴史の中で最高の時代であったと思っている。

もう60才に近かったし、3度目の国内担当でこれが仕上げだと思っていた。

国内の販社は常に単車の最高責任者が社長を兼務する慣わしで、

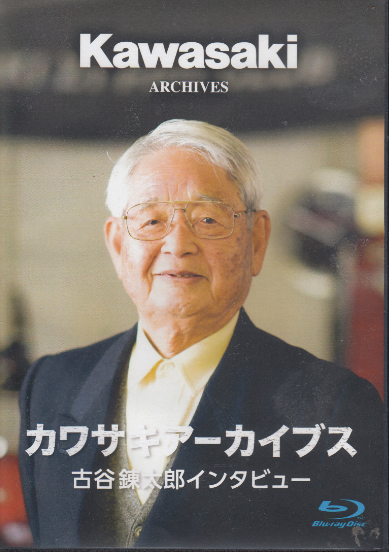

大庭社長から、単車創生期の時代からこの事業を支えてきた高橋鉄郎さんに社長は引き継がれていた。

最初のレース時代も、カワ販が苦しかった時代も、CKDの市場開発プロジェクトも、カワ販の危機に時代も、そして事業部の存亡の危機であった時代も、

何故かご縁があって、一緒に仕事が出来た。そして何とかなったのである。

昭和63年10月(89年10月)国内fグループを引き受けるとき、

その高橋さんと、45000台の実績の台数を7万台まで、売上高400億円、事業部への限界利益100億円という、途方もないお約束をしたのである。

高橋さんとのコンビならひょっとしたら出来るかも知れないと思った。

正直、高橋さんとだから出来た約束であったと思う。

出来るかどうかの自信などはあったわけではないが、

定期入社の一期生の富永君や2期生の山田、南、古石、竹内君などの連中がようやくグループのトップレベルにあったし、この機会にチャレンジしないと永遠に出来ないと思ったのである。

その具体的な対策の課題は『新しいカワサキのイメージの創造』

この1点に絞って対策のスタートを切ったのである。

ゼファーと言う商品にも恵まれ、国内市場に新商品として持ち込んだジェットスキーも軌道に乗って、幸運にも恵まれたが、

これが達成できたのは、全て業界の常識を越えた新しい次元へのチャレンジであったことと、それに果敢に挑んでくれた人たちの努力だと思う。

特に、ケイスポーツシステムを中心にしたソフトの事業化やKAZE活動、販売網対策など時代を先取りして業界の先頭を走った。モペットを持たぬカワサキだから遣り易かったと思う。

視点をバイクに関心を持つ全ての人たちを視野に入れての活動であったと思っている。

競争相手は他メーカーではなくて、二輪業界以外の他業種だと思っていた。

何時の時代もそうなのに、つまらぬシェア競争に走って業界がやせ細ってしまうことも事実多いのである。

カワサキOBの特約店の人たちの応援も大きかった。

永年積み上げてきたカワサキのグループの力が実力以上に発揮できた時代であったと思う。

昭和の年号で言えば、昭和63年10月に掲げた7万台の目標は、

年号が変わった平成3年6月1日に2年と8ヶ月の歳月で達成しているのである。

最近また思い出したようにいろんな人といろんなことをやる機会が多いのだが、

みんなこの時代に身についたソフト、ノウハウが基本になっている。

こんな難しいことも出来たので、大概のことは出来るのではないかと思ってしまう。

それとつくづく思うのは今のネット社会はホントにいい時代である。

こんなシステムが使えたらもっともっと簡単にもっと面白く出来たのにと思ってしまうのである。

70才を越えて初めてパソコンに触れた。

メールなど打つことが出来るようになって、丁度2年。

ブログをはじめて、1年10ヶ月。

SNSをはじめて、1年近い。

このネットの社会は使いようで、素晴らしいものになると実感している。

来年の今頃、果たしてどんなことになっているだろうか。

この時代商品にも恵まれて少なくとも私の永いカワサキの歴史の中で最高の時代であったと思っている。

もう60才に近かったし、3度目の国内担当でこれが仕上げだと思っていた。

国内の販社は常に単車の最高責任者が社長を兼務する慣わしで、

大庭社長から、単車創生期の時代からこの事業を支えてきた高橋鉄郎さんに社長は引き継がれていた。

最初のレース時代も、カワ販が苦しかった時代も、CKDの市場開発プロジェクトも、カワ販の危機に時代も、そして事業部の存亡の危機であった時代も、

何故かご縁があって、一緒に仕事が出来た。そして何とかなったのである。

昭和63年10月(89年10月)国内fグループを引き受けるとき、

その高橋さんと、45000台の実績の台数を7万台まで、売上高400億円、事業部への限界利益100億円という、途方もないお約束をしたのである。

高橋さんとのコンビならひょっとしたら出来るかも知れないと思った。

正直、高橋さんとだから出来た約束であったと思う。

出来るかどうかの自信などはあったわけではないが、

定期入社の一期生の富永君や2期生の山田、南、古石、竹内君などの連中がようやくグループのトップレベルにあったし、この機会にチャレンジしないと永遠に出来ないと思ったのである。

その具体的な対策の課題は『新しいカワサキのイメージの創造』

この1点に絞って対策のスタートを切ったのである。

ゼファーと言う商品にも恵まれ、国内市場に新商品として持ち込んだジェットスキーも軌道に乗って、幸運にも恵まれたが、

これが達成できたのは、全て業界の常識を越えた新しい次元へのチャレンジであったことと、それに果敢に挑んでくれた人たちの努力だと思う。

特に、ケイスポーツシステムを中心にしたソフトの事業化やKAZE活動、販売網対策など時代を先取りして業界の先頭を走った。モペットを持たぬカワサキだから遣り易かったと思う。

視点をバイクに関心を持つ全ての人たちを視野に入れての活動であったと思っている。

競争相手は他メーカーではなくて、二輪業界以外の他業種だと思っていた。

何時の時代もそうなのに、つまらぬシェア競争に走って業界がやせ細ってしまうことも事実多いのである。

カワサキOBの特約店の人たちの応援も大きかった。

永年積み上げてきたカワサキのグループの力が実力以上に発揮できた時代であったと思う。

昭和の年号で言えば、昭和63年10月に掲げた7万台の目標は、

年号が変わった平成3年6月1日に2年と8ヶ月の歳月で達成しているのである。

最近また思い出したようにいろんな人といろんなことをやる機会が多いのだが、

みんなこの時代に身についたソフト、ノウハウが基本になっている。

こんな難しいことも出来たので、大概のことは出来るのではないかと思ってしまう。

それとつくづく思うのは今のネット社会はホントにいい時代である。

こんなシステムが使えたらもっともっと簡単にもっと面白く出来たのにと思ってしまうのである。

70才を越えて初めてパソコンに触れた。

メールなど打つことが出来るようになって、丁度2年。

ブログをはじめて、1年10ヶ月。

SNSをはじめて、1年近い。

このネットの社会は使いようで、素晴らしいものになると実感している。

来年の今頃、果たしてどんなことになっているだろうか。