今は九州・鹿児島を旅行中、今日からはN田君と別れて単独の行動です。予定では知覧町の方へ行ってみたいと思っています。知覧は太平洋戦争末期に特攻隊が飛び立っていったところ、その頃からは長い年月が経っていますが、本当に彼らが天皇のために喜んで死んでいったのか、解明する術も無いのでしょうが、鹿児島へ来たからには一度訪れてみたいのです。

このごろのブログは旅行中の空白を埋めるために、ダラダラと串本での放浪記を綴っているのです。

大島大橋を渡る時や串本のAコープに行ったとき、常に気になっていたのが、串本古座高校の生徒たちが歩いていく方向の彼方に鳥居が見えていることでした。車で走っている途中なのであまり注視は出来ませんが、鳥居は道いっぱいに建っているようで、地図で調べてみると潮岬本之宮神社と書かれていました。名前が似ていますが、灯台下にある潮御崎神社とどういう関係にあるのでしょうか。

道路はここで右折していますが、そのままの道幅で参道が続いています。

鳥居の手前の『潮岬本之宮神社』の碑、燈籠などもありますが、ここは未だ俗界です。

右横の壁はブロック製ではありません。海辺の石を組んだようなものですが、中には人の名前が刻まれたものがありました。こんなところにまで寄進させたのでしょうか。

鳥居の傍に御綱柏の木(だと思う)が植えられていました。

後に仁徳天皇と呼ばれる一豪族の長の嫁がはるばる南紀にまでこのような葉を採りに来たということ自体信じ難いのですが、その隙を狙って仁徳が不倫を為し、結局離婚に至ったという話も納得できる話ではありません。何故なら仁徳陵だと言われていた大仙陵古墳は堺の百舌鳥にあり、そこから古代の船で潮岬まで何日かかるのでしょう。波の穏やかな日ばかりではありませんから、1週間はみなければならないと思うのです。葉を1枚づつ摘んだのでは1週間のうちに水分が抜けてカラカラになってしまい、水に浸けておけば腐ってくるし、もしその話を成立させようとしたなら、葉を摘みにに来たのではなく、枝ごと切り取って水に浸しておく意外になさそうです。

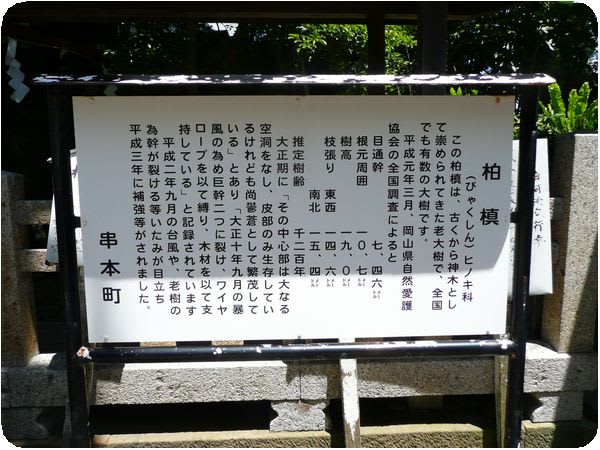

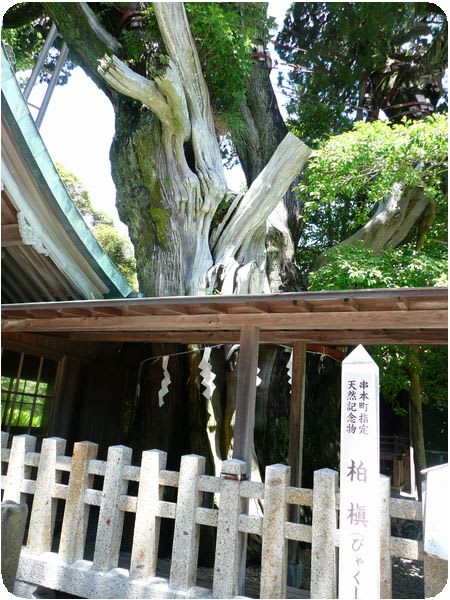

拝殿の奥に柏槙(ビャクシン)という老樹があり、その説明がなされていました。樹齢水底1200年、丁度平城遷都の頃に芽を出した木なのですね。ビャクシンと変換させても柏槙とは変換してくれません。柏なのか槙なのかと疑問が生じますがヒノキ科と書かれていますね。

カシワもマキもそれぞれの品種があり、それらとは全く違う樹なのに混同したような名前を付けたのは何故なんでしょう。

しかしこの樹を見ていると、生命の不思議さを感じますね。幹などは満身創痍、完全看護状態、もう息も絶え々々なのに、新鮮な若葉を茂らせています。人間ならこうはいきますまい、物凄い生命力を感じます。