久能山東照宮

徳川家康が元和2年(1616年)に死去した後、遺命によって埋葬された

元和2年(1617)2代将軍・秀忠によって東照社(現・久能山東照宮)の社殿が造営された

3代将軍・家光の代になって久能山の整備も命じており、社殿以外の透塀、薬師堂、神楽殿、鐘楼、五重塔、楼門が増築された

玉垣(重要文化財)

玉垣は御社殿の周囲にめぐらされた垣

玉垣腰に92枚・渡廊下腰に14枚・計106枚の彫刻があり、それぞれ一枚の板を彫り上げた透彫

御社殿の入口になる

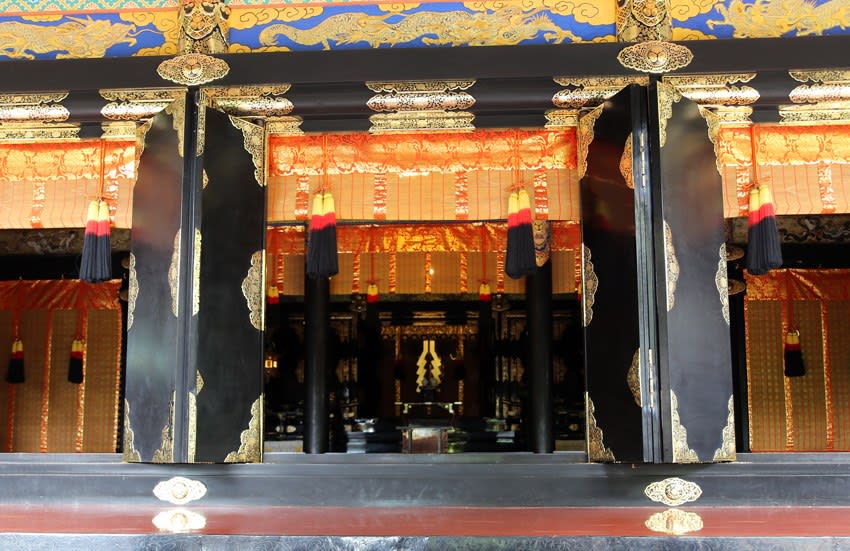

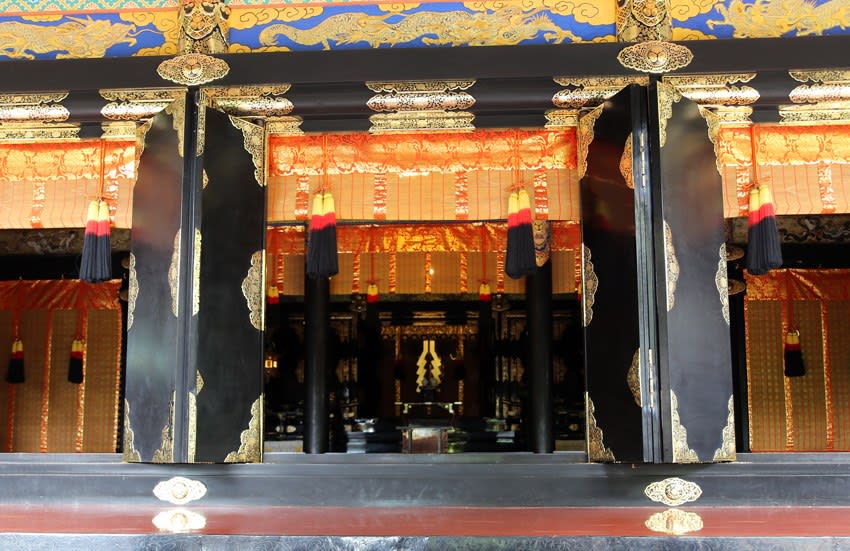

御社殿(国宝)

御祭神徳川家康公をお祀りする「本殿」と参拝をするための「拝殿」を「石の間」で連結した「権現造」と呼ばれる様式

拝殿の内部

本殿東側

本殿西側

極彩色の建造物に違和感をもっていたが、何故か東照宮独特の色づかいにはいつも魅了される

西側壁画

御社殿全景

この場所から記念撮影をする人が多い

廟所参道(重要文化財)

廟門から神廟までの間をつなぐ参道。厳かな雰囲気が漂う

神廟(重要文化財)

創建当初は木造桧皮葺の造りであったが、寛永17年(1640)に3代将軍徳川家光により現在の石造宝塔に造替された

宝塔の高さは5.5m、外廻り約8m。神廟は家康公遺命により西向きに

西には両親が子授け祈願の参籠をされたという鳳来寺があり、さらに西に岡崎の松平家の菩提寺大樹寺、家康誕生の地である岡崎城がある

家康公愛馬之霊所

家康の愛馬を埋めた場所

「金の成る木」

金の成る木について家臣に問われたところ、家康は自ら三本の木を描き「よろず程よ木」「志ひふかき(慈悲深き)」「志やうぢ木(正直)」これを常々信用すれば必ず富貴が得られよう

楼門に戻る

表側左右の格子戸内の随身

この日は雨予報であったが、その心配もなくなり参拝者が午後になり増えてきた。

徳川家の家紋の「双葉葵」

調べてみると、葉っぱが2枚、近くにつくところから「双葉」の名になったとのこと

徳川家の家紋(葵の御紋)は、この葉が3枚使われたデザイン

撮影 平成29年5月14日

徳川家康が元和2年(1616年)に死去した後、遺命によって埋葬された

元和2年(1617)2代将軍・秀忠によって東照社(現・久能山東照宮)の社殿が造営された

3代将軍・家光の代になって久能山の整備も命じており、社殿以外の透塀、薬師堂、神楽殿、鐘楼、五重塔、楼門が増築された

玉垣(重要文化財)

玉垣は御社殿の周囲にめぐらされた垣

玉垣腰に92枚・渡廊下腰に14枚・計106枚の彫刻があり、それぞれ一枚の板を彫り上げた透彫

御社殿の入口になる

御社殿(国宝)

御祭神徳川家康公をお祀りする「本殿」と参拝をするための「拝殿」を「石の間」で連結した「権現造」と呼ばれる様式

拝殿の内部

本殿東側

本殿西側

極彩色の建造物に違和感をもっていたが、何故か東照宮独特の色づかいにはいつも魅了される

西側壁画

御社殿全景

この場所から記念撮影をする人が多い

廟所参道(重要文化財)

廟門から神廟までの間をつなぐ参道。厳かな雰囲気が漂う

神廟(重要文化財)

創建当初は木造桧皮葺の造りであったが、寛永17年(1640)に3代将軍徳川家光により現在の石造宝塔に造替された

宝塔の高さは5.5m、外廻り約8m。神廟は家康公遺命により西向きに

西には両親が子授け祈願の参籠をされたという鳳来寺があり、さらに西に岡崎の松平家の菩提寺大樹寺、家康誕生の地である岡崎城がある

家康公愛馬之霊所

家康の愛馬を埋めた場所

「金の成る木」

金の成る木について家臣に問われたところ、家康は自ら三本の木を描き「よろず程よ木」「志ひふかき(慈悲深き)」「志やうぢ木(正直)」これを常々信用すれば必ず富貴が得られよう

楼門に戻る

表側左右の格子戸内の随身

この日は雨予報であったが、その心配もなくなり参拝者が午後になり増えてきた。

徳川家の家紋の「双葉葵」

調べてみると、葉っぱが2枚、近くにつくところから「双葉」の名になったとのこと

徳川家の家紋(葵の御紋)は、この葉が3枚使われたデザイン

撮影 平成29年5月14日