訪問日 令和3年5月26日

元興寺<元興寺極楽坊>

興福寺から元興寺までの距離は約500mだが、道に迷い約3km歩いてやっと到着した

偶然「元興寺」の看板を目にしたとき疲れと汗が噴き出した

東門(重要文化財)

元興寺極楽坊の正門として、応永年間に東大寺西南院四脚門を移建

元興寺東室南階大房が極楽堂と禅室に大改造され、東向きの中世寺院として改められ

後の元興寺極楽律院(南都極楽院)へと変遷してゆく契機となった

本堂<極楽坊本堂・極楽堂>(国宝)

寄棟造、瓦葺で、東を正面として建つ(東を正面とするのは阿弥陀堂建築の特色)

この建物は寄棟造の妻側(屋根の形が台形でなく三角形に見える側)を正面としている

元興寺旧伽藍のうち、僧坊と講堂の一部を伝え、中世には元興寺極楽坊、近世には南都極楽院と称された寺域

初めて訪れるため周辺を散策する

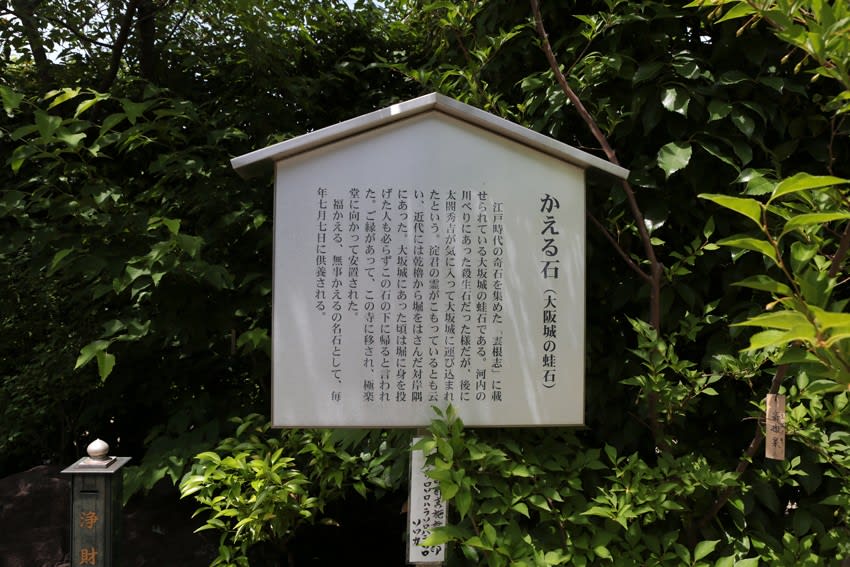

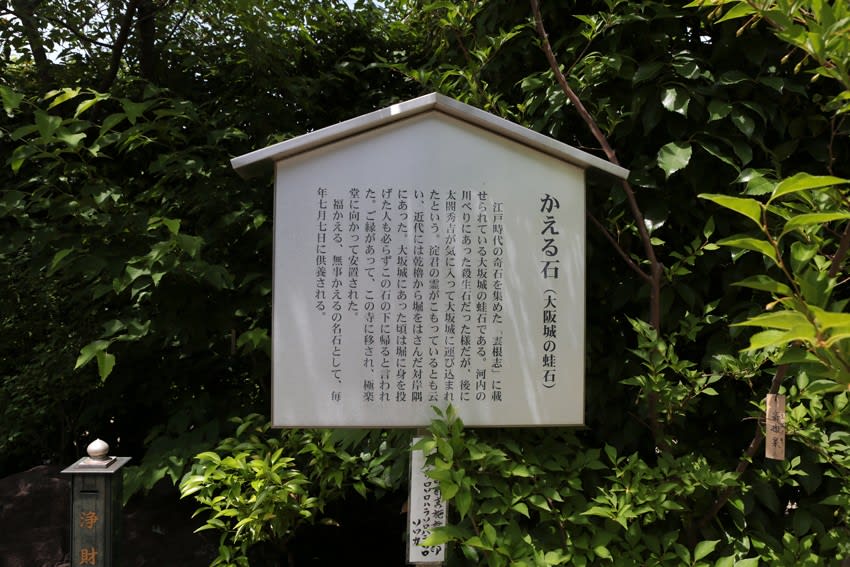

「かえる石(大阪城の蛙石)」

大坂城の乾櫓の向かい側にあった石

大坂城落城の折には、この蛙石の下に淀君の亡骸を埋めたという説もある

淀君の霊がこもっているとも云われている

禅室(国宝)

切妻造、瓦葺。本堂の西に軒を接して建つ

元は現・本堂も含んで東西に長いひと続きの僧房であったものを鎌倉時代に改築した

正面の4箇所に板扉がある

現存部分は4区画分で、1区画には5-8人の僧が生活していたという

「弁天社」

浮図田(ふとでん)

浮図とは仏陀のことであり、文字通り仏像、仏塔が稲田のごとく並ぶ場所という意味

その種類は

「五輪塔・宝篋印塔・舟型五輪塔(宝篋印塔)板碑・地蔵石龕仏・自然石板碑」など2500余基

「獅子国型(スリランカ)仏足石」

周辺を散策し本堂へ戻り、堂内を拝観する

内部は板敷きの内陣の周囲を畳敷きの外陣が囲んでおり、内陣の周囲を念仏を唱えながら歩き回る「行道」に適した構造になっている

屋根瓦の一部にも飛鳥〜奈良時代の古瓦が使用されている

古瓦は上部が細くすぼまり、下部が幅広い独特の形をしており、この瓦を重ねる葺き方を行基葺という

「収蔵庫」

元興寺を訪れた目的はこの収蔵庫にある「五重小塔(国宝)」を観ることだ

高さ5.5mほどの小塔で収蔵庫中央に置かれている

内部構造まで省略せずに忠実に造られており、「工芸品」ではなく「建造物」として国宝に指定されている

「元興寺講堂礎石」

平成10年(1998年)に奈良市教育委員会が中新屋町で発掘調査を行った際に発見したもの

この日は朝から薬師寺・唐招提寺・興福寺と大人の修学旅行を愉しみ元興寺へ

エネルギーを使い果たしベンチに座り込んだ時の一枚

この時、この寺は屋根瓦でも有名だったことを思い出す(遅い)

元興寺を出ると興福寺の五重塔が近くに見える

塔の近くの駐車場に駐めているのでもう迷うことはないだろう

撮影 令和3年5月26日

元興寺<元興寺極楽坊>

興福寺から元興寺までの距離は約500mだが、道に迷い約3km歩いてやっと到着した

偶然「元興寺」の看板を目にしたとき疲れと汗が噴き出した

東門(重要文化財)

元興寺極楽坊の正門として、応永年間に東大寺西南院四脚門を移建

元興寺東室南階大房が極楽堂と禅室に大改造され、東向きの中世寺院として改められ

後の元興寺極楽律院(南都極楽院)へと変遷してゆく契機となった

本堂<極楽坊本堂・極楽堂>(国宝)

寄棟造、瓦葺で、東を正面として建つ(東を正面とするのは阿弥陀堂建築の特色)

この建物は寄棟造の妻側(屋根の形が台形でなく三角形に見える側)を正面としている

元興寺旧伽藍のうち、僧坊と講堂の一部を伝え、中世には元興寺極楽坊、近世には南都極楽院と称された寺域

初めて訪れるため周辺を散策する

「かえる石(大阪城の蛙石)」

大坂城の乾櫓の向かい側にあった石

大坂城落城の折には、この蛙石の下に淀君の亡骸を埋めたという説もある

淀君の霊がこもっているとも云われている

禅室(国宝)

切妻造、瓦葺。本堂の西に軒を接して建つ

元は現・本堂も含んで東西に長いひと続きの僧房であったものを鎌倉時代に改築した

正面の4箇所に板扉がある

現存部分は4区画分で、1区画には5-8人の僧が生活していたという

「弁天社」

浮図田(ふとでん)

浮図とは仏陀のことであり、文字通り仏像、仏塔が稲田のごとく並ぶ場所という意味

その種類は

「五輪塔・宝篋印塔・舟型五輪塔(宝篋印塔)板碑・地蔵石龕仏・自然石板碑」など2500余基

「獅子国型(スリランカ)仏足石」

周辺を散策し本堂へ戻り、堂内を拝観する

内部は板敷きの内陣の周囲を畳敷きの外陣が囲んでおり、内陣の周囲を念仏を唱えながら歩き回る「行道」に適した構造になっている

屋根瓦の一部にも飛鳥〜奈良時代の古瓦が使用されている

古瓦は上部が細くすぼまり、下部が幅広い独特の形をしており、この瓦を重ねる葺き方を行基葺という

「収蔵庫」

元興寺を訪れた目的はこの収蔵庫にある「五重小塔(国宝)」を観ることだ

高さ5.5mほどの小塔で収蔵庫中央に置かれている

内部構造まで省略せずに忠実に造られており、「工芸品」ではなく「建造物」として国宝に指定されている

「元興寺講堂礎石」

平成10年(1998年)に奈良市教育委員会が中新屋町で発掘調査を行った際に発見したもの

この日は朝から薬師寺・唐招提寺・興福寺と大人の修学旅行を愉しみ元興寺へ

エネルギーを使い果たしベンチに座り込んだ時の一枚

この時、この寺は屋根瓦でも有名だったことを思い出す(遅い)

元興寺を出ると興福寺の五重塔が近くに見える

塔の近くの駐車場に駐めているのでもう迷うことはないだろう

撮影 令和3年5月26日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます