訪問日 令和6年5月29日

大塩八幡宮

仁和3年(887年)、中納言紀友仲が仲間のねたみにより、越前国府へ流罪となった

現社地に榊を植えて石清水の八幡神に帰洛を祈願したところ、寛平元年(889年)に勅許を得て京都へ戻ることができた

寛平3年(891年)に社殿を造営して石清水八幡宮の神霊を勧請したのが当社の創建

一の鳥居

社号標

社号であるが、中世期の大塩保の中心集落であったことから、「大塩保八幡宮」と称された

明治以降「八幡神社」を正式な社号とした

昭和46年(1971年)、現社号「大塩八幡宮」に復称した

社務所

石段の途中に社務所がある

社務所付近からの眺め

二の鳥居

額には「八幡宮」

手水

幟には紫式部が暮らした福井県とある

越前市は、紫式部が生涯でただ一度都を離れて暮らした地とのこと

雄大な自然や文化に触れた暮らし、上質な越前和紙との出会いは、才能ある紫式部の感性をさらに豊かにした

このことがのちに源氏物語を執筆する原動力になったといわれている

梵鐘(越前市指定文化財)

仁安2年(1167年)に滋賀県の善勝寺で鋳造

慶長20年(1615年)に本多富正によって大坂夏の陣の戦勝記念として当神社に奉納された

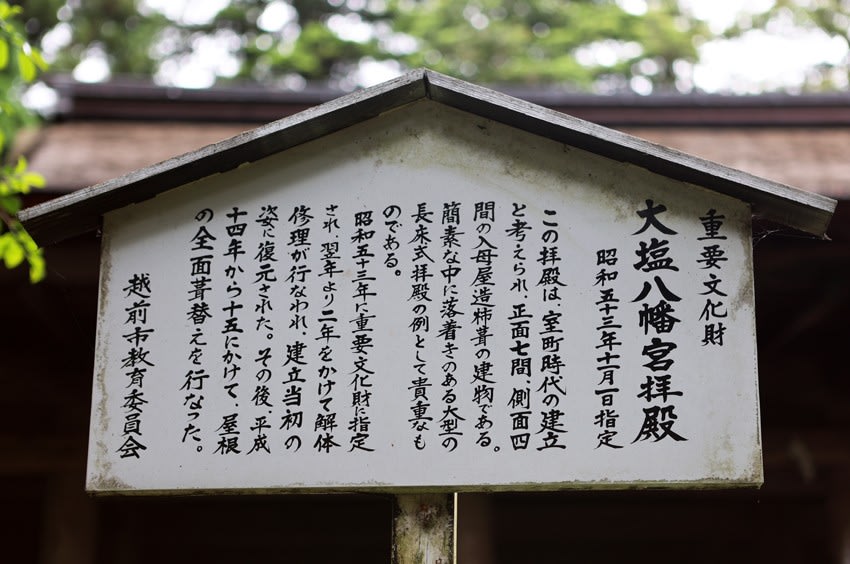

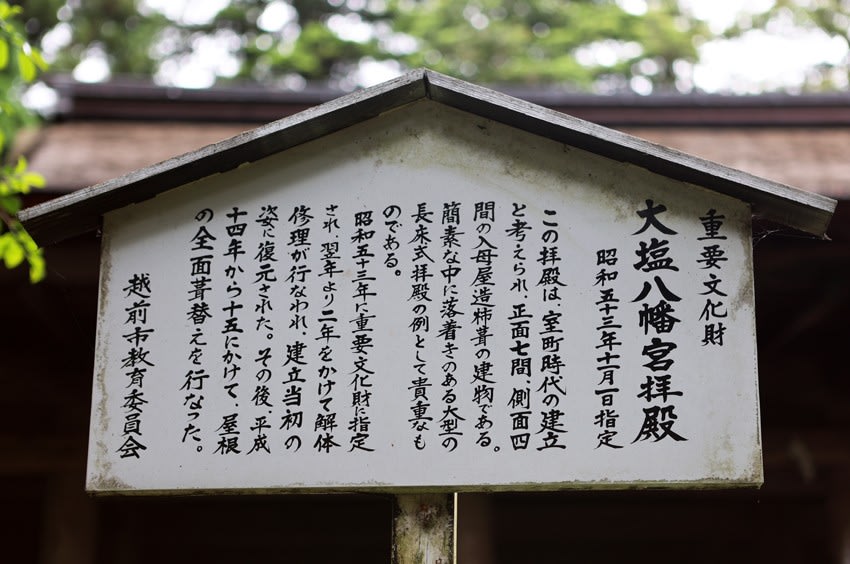

拝殿(重要文化財)

社伝によれば寿永2年(1183年)、木曽義仲が平家を追ってこの社に陣を張った折、兵火により消失

誠に申し訳なしとて杣山山麓の日吉山王社の拝殿を三日三晩で移築したと云う

その後、数回修復されたが、文化6年(1809年)大修復の際、屋根もこけらから瓦葺となった

創建年代は不詳であるが、室町時代末期(1467年~1572年)の建造

桁行七間、梁間四間、一重、入母屋造、こけら葺

北陸地方唯一の大型拝殿である

拝殿内部

額には「大塩八幡宮」

「一之大鳥居」旧用材 台輪再生記念

「一之大鳥居」旧用材 旧主柱(寄木造り)

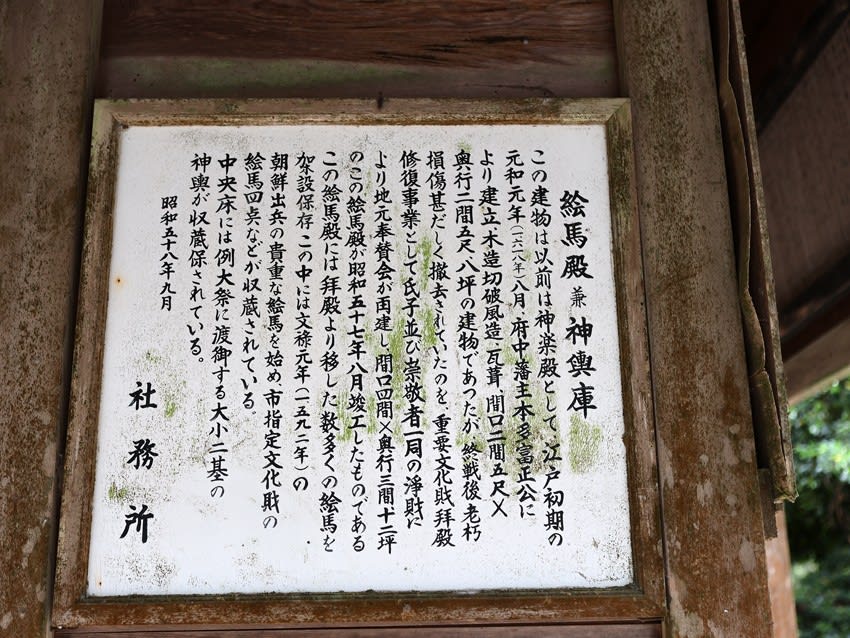

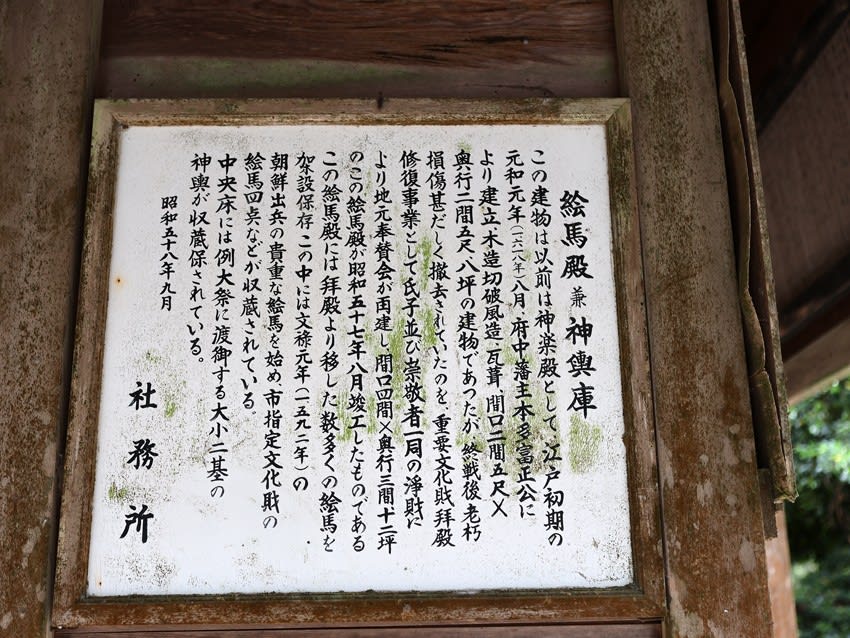

絵馬殿(兼神輿庫)

本殿

拝殿より一段高い場所にある

狛犬

額には「八幡宮」

祭神:帯中日子天皇(14代 仲哀天皇 )

応神天皇(15代天皇)

神功皇后(仲哀天皇皇后)

この地が雪国という事もあり、本殿全体が覆われ護られている

本殿から拝殿を観る

境内の6社

別宮 高岡神社

祭神:須佐之男尊

寿王神社(疱瘡神社)

準別宮 天国津彦神社、天国津彦天国津比咩神社

祭神:伊邪那岐尊

伊邪那美尊

源嫡神社(東照宮)

天八百萬比目咩神社

高良神社

清務霊社

木曽義仲本陣跡伝承の地

源平合戦の際、木曽義仲は境内に本陣を置き、必勝を祈願したと伝わっている

以仁王の令旨によって挙兵、都から逃れたその遺児を北陸宮として擁護し、「倶利伽羅峠の戦い・篠原の戦い」で平氏の大軍を破って入京

源頼朝が送った源範頼・義経の軍勢により、粟津の戦いで討たれた

堀切の跡

堀切とは、山城に用いられる防御のための土木建築

尾根を断ち切って分断し、先の平場へ進もうとする敵の侵入を防ぐ堀

写真では分からないが、確かに掘ったような痕跡が残っている

神門

神門を通って駐車場に戻る

二の鳥居から下方の眺め

常光寺(福井県越前市国兼町)

駐車場の案内によると日本一背が高い「如意輪観音像」があるという

如意輪観音像のイメージは艶めかしく座っている姿だが、ここは立像である

撮影 令和6年5月29日

大塩八幡宮

仁和3年(887年)、中納言紀友仲が仲間のねたみにより、越前国府へ流罪となった

現社地に榊を植えて石清水の八幡神に帰洛を祈願したところ、寛平元年(889年)に勅許を得て京都へ戻ることができた

寛平3年(891年)に社殿を造営して石清水八幡宮の神霊を勧請したのが当社の創建

一の鳥居

社号標

社号であるが、中世期の大塩保の中心集落であったことから、「大塩保八幡宮」と称された

明治以降「八幡神社」を正式な社号とした

昭和46年(1971年)、現社号「大塩八幡宮」に復称した

社務所

石段の途中に社務所がある

社務所付近からの眺め

二の鳥居

額には「八幡宮」

手水

幟には紫式部が暮らした福井県とある

越前市は、紫式部が生涯でただ一度都を離れて暮らした地とのこと

雄大な自然や文化に触れた暮らし、上質な越前和紙との出会いは、才能ある紫式部の感性をさらに豊かにした

このことがのちに源氏物語を執筆する原動力になったといわれている

梵鐘(越前市指定文化財)

仁安2年(1167年)に滋賀県の善勝寺で鋳造

慶長20年(1615年)に本多富正によって大坂夏の陣の戦勝記念として当神社に奉納された

拝殿(重要文化財)

社伝によれば寿永2年(1183年)、木曽義仲が平家を追ってこの社に陣を張った折、兵火により消失

誠に申し訳なしとて杣山山麓の日吉山王社の拝殿を三日三晩で移築したと云う

その後、数回修復されたが、文化6年(1809年)大修復の際、屋根もこけらから瓦葺となった

創建年代は不詳であるが、室町時代末期(1467年~1572年)の建造

桁行七間、梁間四間、一重、入母屋造、こけら葺

北陸地方唯一の大型拝殿である

拝殿内部

額には「大塩八幡宮」

「一之大鳥居」旧用材 台輪再生記念

「一之大鳥居」旧用材 旧主柱(寄木造り)

絵馬殿(兼神輿庫)

本殿

拝殿より一段高い場所にある

狛犬

額には「八幡宮」

祭神:帯中日子天皇(14代 仲哀天皇 )

応神天皇(15代天皇)

神功皇后(仲哀天皇皇后)

この地が雪国という事もあり、本殿全体が覆われ護られている

本殿から拝殿を観る

境内の6社

別宮 高岡神社

祭神:須佐之男尊

寿王神社(疱瘡神社)

準別宮 天国津彦神社、天国津彦天国津比咩神社

祭神:伊邪那岐尊

伊邪那美尊

源嫡神社(東照宮)

天八百萬比目咩神社

高良神社

清務霊社

木曽義仲本陣跡伝承の地

源平合戦の際、木曽義仲は境内に本陣を置き、必勝を祈願したと伝わっている

以仁王の令旨によって挙兵、都から逃れたその遺児を北陸宮として擁護し、「倶利伽羅峠の戦い・篠原の戦い」で平氏の大軍を破って入京

源頼朝が送った源範頼・義経の軍勢により、粟津の戦いで討たれた

堀切の跡

堀切とは、山城に用いられる防御のための土木建築

尾根を断ち切って分断し、先の平場へ進もうとする敵の侵入を防ぐ堀

写真では分からないが、確かに掘ったような痕跡が残っている

神門

神門を通って駐車場に戻る

二の鳥居から下方の眺め

常光寺(福井県越前市国兼町)

駐車場の案内によると日本一背が高い「如意輪観音像」があるという

如意輪観音像のイメージは艶めかしく座っている姿だが、ここは立像である

撮影 令和6年5月29日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます