「懸案の鶴岡市の街歩きを決行 #3」のつづきです。

今回の鶴岡探訪の目玉は「致道博物館」だったわけですが、この名称は庄内藩の藩校「致道館」から採ったものだそうな。

その「致道館」は、施設の一部が現存していて、しかも無料公開されているというので、行ってみました。

鶴岡カトリック教会天主堂から南に歩いて行くと、羽黒街道の向こう側になんとも印象的な建物が見えました。

これは荘銀タクト鶴岡(鶴岡市文化会館)という多目的ホール。

キャパは1,120名と、地方都市らしくこぢんまりしていますが、客席は外観並みにかなり大胆な構造になっているみたいです (写真は荘銀タクト鶴岡のHPから拝借)

(写真は荘銀タクト鶴岡のHPから拝借)

アンシンメトリーな客席のホールって珍しいのではなかろうか?

もちろん、私はホールに入ることなく素通り…のつもりだったのですが、

生垣越しに致道館の建物が見えました

いやぁ~江戸時代 と盛り上がった

と盛り上がった 私は、いそいそと正面に回り、受付で観覧票に記入

私は、いそいそと正面に回り、受付で観覧票に記入 して(こんなとき、住所をさいたまにするか秋田にするかで悩む私です)、リーフレット

して(こんなとき、住所をさいたまにするか秋田にするかで悩む私です)、リーフレット を受け取り、藩主専用の入口だったという表御門から入場

を受け取り、藩主専用の入口だったという表御門から入場

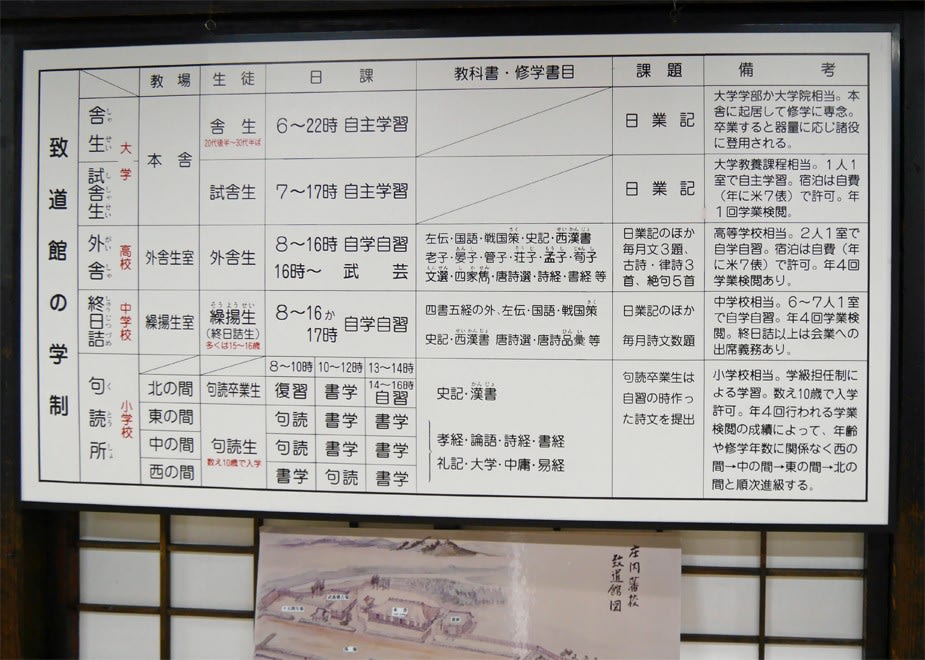

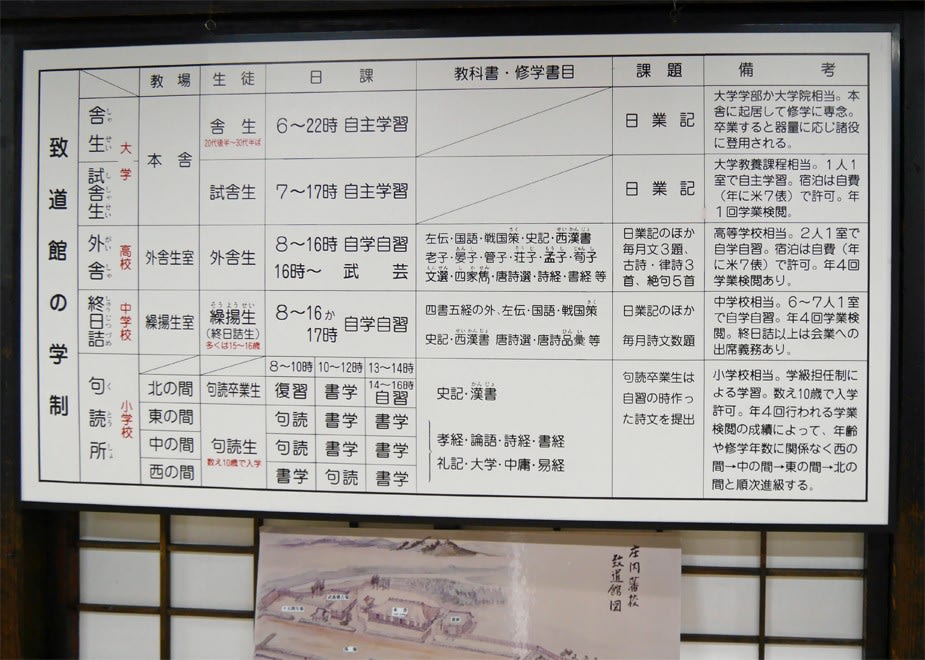

ここで、受付の前にある説明板を転記しておきます。

致道館は、庄内藩酒井家9代酒井忠徳公が、士風を刷新して藩政の振興を図るために、文化2年(1805)に創設した庄内藩の学校です。

当時は鶴岡駅前通りにありましたが、政教一致の趣旨から、文化13年(1816) 10代酒井忠器公によって鶴ヶ岡城三の丸(現在地)に移されました。

明治6年(1873)の廃校までのおよそ70年間、徂徠学を基本に、孝悌忠信を重んじて庄内武士道の根源を培い、多くの人材を輩出しました。

その後、鶴岡県庁、鶴岡警察署、女子教育の明倫学校、朝晹第一・第二尋常小学校などに使われました。

昭和26年(1951)に貴重な文化財として国の史跡に指定されました。

説明板にはこのあと「観覧のご案内」が書かれていまして、入館無料は知っていましたが、休館日が、

毎週水曜日 12月29日から1月3日

だというのは意外 で、ふ~危なかった…(この日は木曜日)となりました

で、ふ~危なかった…(この日は木曜日)となりました

さて、表御門から校内に入ると、正面に講堂、右側に藩主がお成りになったときの4部屋からなる専用スペース御入間(おいりのま)があり、

左側にあったのが孔子を祀る聖廟でした。

聖廟は、毎年2月と8月に孔子を祭る「釋奠(せきてん)」が行われた場所なのだそうな。

「釋奠」(ATOKでは「せきてん」から「釈奠」と一発で変換できた

「釋奠」(ATOKでは「せきてん」から「釈奠」と一発で変換できた )というのは、東京国立博物館のHPから引用すると、

)というのは、東京国立博物館のHPから引用すると、

釈は「置く」、奠は「据える」という意味の文字で、釈奠とは孔子やその門人の霊前にいろいろなお供え物を置き据えるお祭りなのです。(中略)

江戸時代には、全国各地に建てられた藩校や孔子を祀る聖堂において、春と秋の年2回、釈奠の祭儀が絶えず催されていました。幕府が建立した湯島聖堂では現在も、4月の第4日曜日に孔子祭として釈奠の儀式が行われています。

だそうで、江戸時代の儒教ベースの公的教育機関では欠かせない行事だったんですな。

で、致道館の聖廟では、釋奠の際に飾られた孔子聖像のほか、使われた祭器の一部が陳列されていました。

その祭器(釈奠器)の名前が難しい さすがは中国由来…。

さすがは中国由来…。

と、ここで東京の湯島聖堂のこと。

もともとは江戸時代の朱子学の「家元」的な林家の孔子廟と私塾が、時代を経て、「大成殿」の扁額を掲げる聖堂と昌平坂学問所(昌平黌)になったといういきさつがあります。

江戸幕府直轄の学校が、孔子廟を備えているのですから、各藩の藩校もこれに倣ったのは自然なことだったのでしょう。

聖廟の次は、講堂の見学です。

と、その前に、さっき生垣越しに見えた、講堂の東側を見物 しました。

しました。

当時の他の建物の間取りが再現されていました。

藩校というのは、こんなに大規模 なものだったのか…

なものだったのか…

と驚くのもつかの間、リーフレットによれば、

約15,000㎡の広大な敷地には、現存する建物のほかに神庫や養老堂、句読所をはじめ舎生の寄宿する本舎などの学舎が建てられ、武術稽古所、さらには矢場や馬場までありました。

だそうで、講堂の中に展示されていた平面図を見ると、

現存する建物は全体の1/5くらいで、お隣の荘銀タクト鶴岡(鶴岡文化会館)の敷地も、かつては致道館のエリアだったようです

これだけの大規模施設 だった致道館、「生徒

だった致道館、「生徒 」はどれくらいいたのかと思いきや、「350名くらいに達したといいます」だと

」はどれくらいいたのかと思いきや、「350名くらいに達したといいます」だと

まさに庄内藩のエリート養成機関だったんですなあ

さて、「致道館」の額が掲げられた講堂内部を拝見しましょう。

これは大宝寺地内にあった旧学校時代からずっとこの講堂に掲げられていた額である。

文化3年(1806)、当時、侍医であり、致道館の助教兼司業であり、庄内を代表する書家でもあった重田道樹(1752~1811)が揮毫したもので、この時、下書が長持にいっぱいになったという逸話が残っている。

だとか。

ところで、「致道館」の名前の由来ですが、「まぁ、論語の一節だろう」というのは想像に難くないところ。

ちょっと調べると、論語の巻10 子張 第19の7、

子夏曰、百工居肆以成其事、君子學以致其道。

から採られたものでした。

意味としては、

子夏が言うには、職人はそれぞれの仕事場でその仕事をなし遂げ、人々の手本たるべき人間は学問によってその道を究める。

といったところでしょうか。

なお「君子」とは、「学識・人格ともにすぐれた立派な人」という意味です。

私、藩校の教育は、現在のように教員がいて、生徒・学生に講義するイメージを漠然と持っていたのですが、講堂内の展示を見て、目から鱗が落ちました

数え年10歳で今の小学校にあたる「句読所(くとうしょ)」に入ると、そこは学級担任がついてくれますが、中学校にあたる「終日詰(しゅうじつづめ)」以降は自習 と、今の大学のゼミのような「課題と期日を定めて研修の成果を個人ごとに発表し、互いに討論して疑問を明らかにしながら理解を深める」という「会業(かいぎょう)」だけになります。

と、今の大学のゼミのような「課題と期日を定めて研修の成果を個人ごとに発表し、互いに討論して疑問を明らかにしながら理解を深める」という「会業(かいぎょう)」だけになります。

句読所と終日詰、現在の高校にあたる外舎(がいしゃ)は年4回、大学にあたる試舎生(ししゃせい)は年1回のテストがあり、年齢や就学年数にかかわらず順次進級したのだとか。

こりゃ「自主自律」(私の母校のモットーでもある )が求められますなぁ。

)が求められますなぁ。

自習 が主とはいえ、終日詰は6~7人/室、外舎は2人/室だそうですから、相部屋の学友との討論や教え合いとか、会業はかなり重要

が主とはいえ、終日詰は6~7人/室、外舎は2人/室だそうですから、相部屋の学友との討論や教え合いとか、会業はかなり重要 っぽい。

っぽい。

しかも、藩主 が国許にいる場合は、「正月15日の講初(始業式みたいなもの?)をはじめ、毎月日を定めて昇校し、生徒の会業、武芸修練の場に臨み、これを激励した」そうですから、こりゃ盛り上がる

が国許にいる場合は、「正月15日の講初(始業式みたいなもの?)をはじめ、毎月日を定めて昇校し、生徒の会業、武芸修練の場に臨み、これを激励した」そうですから、こりゃ盛り上がる 一方で緊張する

一方で緊張する

ところで、庄内藩の藩主は江戸時代を通じて譜代大名の酒井氏(左衛門尉家)でした。

現在の山形県内にあった他藩はというと、米沢藩の上杉家、新庄藩の戸沢家(いずれも外様大名)も転封も改易もされず乗り切りましたが、上山藩は松平(能見)家⇒蒲生家[外様]⇒土岐家⇒金森家[外様]⇒松平(藤井)家と変遷したし、山形藩に至っては、最上家[外様]⇒鳥居家⇒保科家[親藩]と変わったあとは、Wikipediaでは、

山形藩は幕府重職から失脚した幕閣の左遷地 となり、親藩・譜代大名の領主が12家にわたって頻繁に入れ替わった。

となり、親藩・譜代大名の領主が12家にわたって頻繁に入れ替わった。

と書かれる始末

庄内藩でも、藩主交替の「危機」を迎えたことがありました。

致道館を現在地に移転した10代藩主酒井忠器が、天保11(1840)年、幕府から長岡への転封命令を受けたのだとか。

そのきっかけとなったのは、こちらの記事で書いた「唐物抜荷事件(中国産品密輸事件)」だったのですが、なんと、領民が反対運動 を繰りひろげ、外様大名・水戸徳川家・田安家の同情を集めると、ついには将軍(徳川家慶)まで巻き込んで(?)、結局、転封は撤回

を繰りひろげ、外様大名・水戸徳川家・田安家の同情を集めると、ついには将軍(徳川家慶)まで巻き込んで(?)、結局、転封は撤回 されたのだそうな(天保義民事件)。

されたのだそうな(天保義民事件)。

殿様はさぞかし感激 したことだろうな。

したことだろうな。

昭和期になって酒井家は鶴岡に居を構え、現在の当主も鶴岡在住(致道館の指定管理者である(公財)致道博物館の理事長をお務め)だというのは、こんな歴史も影響しているのかもしれません。

ところで、江戸幕府の「官学」は朱子学だったわけですが、鶴岡藩の「藩学」は朱子学を批判 した荻生徂徠の「徂徠学」。

した荻生徂徠の「徂徠学」。

その違いはよく判りませんが、「縁は異なもの味なもの」と思ったのが、前記の「転封問題」との関係です。

川越藩主松平斉典を庄内へ、庄内藩主酒井忠器を長岡へ、長岡藩主牧野忠雅を川越へ転封させるという「三方領知替え」は、松平斉典公が庄内への転封を画策して、あえなく失敗したできごとだったわけですが、致道館において孔子に次ぐ聖なる人だったはずの荻生徂徠は、川越藩主だった柳沢出羽守吉保に仕えたことがありました。

なんだか「伏線」のようなものを感じます。

こうして期待以上の収穫を得て致道館をあとにすることになりました

最後に庄内への転封が叶わなかった松平斉典公が建てたという川越城本丸御殿の写真 を置いて、「#5」につづきます。

を置いて、「#5」につづきます。

川越城本丸御殿の訪問記 はこちら。

はこちら。

つづき:2024/11/08 懸案の鶴岡市の街歩きを決行 #5

つづき:2024/11/08 懸案の鶴岡市の街歩きを決行 #5

で帰省するとき、Uターンは、月曜日か木曜日、別邸最寄りのバス停

で帰省するとき、Uターンは、月曜日か木曜日、別邸最寄りのバス停 から「平日のみ4本」しか走っていない路線バス

から「平日のみ4本」しか走っていない路線バス に乗って秋田駅まで行くのが「お約束」になっています。

に乗って秋田駅まで行くのが「お約束」になっています。 へと向かいました。

へと向かいました。 でしばらくバス

でしばらくバス が来るのを待っているとき、別邸から持ってきた「鍵

が来るのを待っているとき、別邸から持ってきた「鍵 」が「違う

」が「違う 」ことに気づきました。

」ことに気づきました。

)と別邸の鍵

)と別邸の鍵 を一つにまとめたものを持ってこなければならないのに、このとき私のポケットに入っていたのは「別邸専用の鍵」、別邸の鍵とセコムのホームセキュリティの鍵をセットにしたものでした。

を一つにまとめたものを持ってこなければならないのに、このとき私のポケットに入っていたのは「別邸専用の鍵」、別邸の鍵とセコムのホームセキュリティの鍵をセットにしたものでした。

」として本宅のメインロックの鍵

」として本宅のメインロックの鍵 を小銭入れ

を小銭入れ に入れていますが、問題は、本宅のサブロックをかけたか否かということ。

に入れていますが、問題は、本宅のサブロックをかけたか否かということ。

」を持って帰った場合、「非常用」の鍵

」を持って帰った場合、「非常用」の鍵 でオートロックは突破できても、サブロックがかかっていたら家に入れません

でオートロックは突破できても、サブロックがかかっていたら家に入れません

なため、バス

なため、バス の時刻を気にしつつも、別邸に戻り、鍵セット

の時刻を気にしつつも、別邸に戻り、鍵セット を交換

を交換 してくることにしました。

してくることにしました。 に別邸に戻り、鍵を開けて玄関を開けると、玄関口にある鍵ボックスから「帰省セット

に別邸に戻り、鍵を開けて玄関を開けると、玄関口にある鍵ボックスから「帰省セット 」を取りだし、玄関の鍵を締めて、バス停

」を取りだし、玄関の鍵を締めて、バス停 に戻ろうとしました。

に戻ろうとしました。 の作業だったというのに、セキュリティシステムが

の作業だったというのに、セキュリティシステムが 作動し、スマホに、セコムから電話がかかってきました。

作動し、スマホに、セコムから電話がかかってきました。

に戻る途中、バス

に戻る途中、バス が走りさる様子が見えました

が走りさる様子が見えました

から徒歩10分ほどの羽州街道沿いのバス停

から徒歩10分ほどの羽州街道沿いのバス停 まで歩けば、新幹線に間に合うバスがあるかもしれない…と行ってみると、私が乗る予定だったバスの30分後、つまりこの約20分後に次の秋田駅行きのバス

まで歩けば、新幹線に間に合うバスがあるかもしれない…と行ってみると、私が乗る予定だったバスの30分後、つまりこの約20分後に次の秋田駅行きのバス が来ることが判りました。

が来ることが判りました。 というのは交通ラッシュも心配で、バス

というのは交通ラッシュも心配で、バス かタクシー

かタクシー か、先に来た方で秋田駅に向かうことにしました。

か、先に来た方で秋田駅に向かうことにしました。 を拾い(よく拾えた

を拾い(よく拾えた )、2,000円

)、2,000円 近く払って(バスなら300円弱

近く払って(バスなら300円弱 )、秋田駅に行くことになりました。

)、秋田駅に行くことになりました。 が大々的に伐採中

が大々的に伐採中 であることに気づきました

であることに気づきました (この3日前にバスにのって墓参りに行った時は気づかなかった)

(この3日前にバスにのって墓参りに行った時は気づかなかった) が行われているというのは、何事だ???

が行われているというのは、何事だ??? 病気か???

病気か???

を伐っているのか

を伐っているのか

と、個人的にはゾワゾワするのですが、これは、太平川が氾濫したとして別邸にまでは影響が及ばないだとういう感覚が私にあるからかもしれません。

と、個人的にはゾワゾワするのですが、これは、太平川が氾濫したとして別邸にまでは影響が及ばないだとういう感覚が私にあるからかもしれません。 を楽しんできた一方で、氾濫の恐れのある川のそばで暮らしている近所の人たちの思いの方が大事だとは判るのですが…。

を楽しんできた一方で、氾濫の恐れのある川のそばで暮らしている近所の人たちの思いの方が大事だとは判るのですが…。

(写真は

(写真は

私は、いそいそと正面に回り、受付で観覧票に記入

私は、いそいそと正面に回り、受付で観覧票に記入 して(こんなとき、住所をさいたまにするか秋田にするかで悩む私です)、リーフレット

して(こんなとき、住所をさいたまにするか秋田にするかで悩む私です)、リーフレット を受け取り、

を受け取り、

)というのは、

)というのは、

さすがは中国由来…。

さすがは中国由来…。

しました。

しました。

」

」

を置いて、

を置いて、

で観光情報を調べたとき、

で観光情報を調べたとき、

いらっしゃいました。

いらっしゃいました。

もついて

もついて のニュース速報で、

のニュース速報で、 を知りました

を知りました

に照らされた

に照らされた

と思ったこともあって、写真は少なめにした私であります。

と思ったこともあって、写真は少なめにした私であります。

は、

は、

と思っていたところ、一昨日の夕方、天気予報を見ていたところ、10月31日は

と思っていたところ、一昨日の夕方、天気予報を見ていたところ、10月31日は や

や

で止められながらも、

で止められながらも、

Mr. Carter!

Mr. Carter!

で日帰り

で日帰り

している

している 」

」

からビール

からビール や食料を買ってきて

や食料を買ってきて

が降り出しても不思議ではない天候です。

が降り出しても不思議ではない天候です。

までは

までは

交換

交換 」

」

を建設しているみたいです

を建設しているみたいです

ところで、ずっと心の奥底で

ところで、ずっと心の奥底で

」

」