「台風に邪魔されながらの関西旅行記 #2-4」のつづきです。

奈良博の東・西新館での二つの展覧会を見終えた段階で時刻は13時を過ぎていました。 ここは興福寺を後回しにして昼食を食べよう

ここは興福寺を後回しにして昼食を食べよう ということで、ミスト

ということで、ミスト を浴びて涼む鹿を横目に猿沢池の畔に降り、もちいどのセンター街に行き、ある意味行きつけ(もちろん奈良に行ったときだけ

を浴びて涼む鹿を横目に猿沢池の畔に降り、もちいどのセンター街に行き、ある意味行きつけ(もちろん奈良に行ったときだけ )のレストラン

)のレストラン で食事しました。

で食事しました。

食後、再び興福寺に戻ったんですが、五重塔の修理用素屋根の大きいこと

昨年始まったこの五重塔修復工事の完了予定は2031年だそうで、約8年を要する大工事です。

120年ぶりの大規模修理(瓦の葺き替え、軒回りや木部の修理、漆喰壁の塗り直し)ですから、これくらいの期間はかかるんだろうな

境内で見ると、北隣りに比較対象となる東金堂(現在閉堂中 )が立っていることもあって、素屋根のデカさが際だちます。

)が立っていることもあって、素屋根のデカさが際だちます。

興福寺のHPによれば、今年7月に素屋根の外構が完成しているはずなのに、五重塔の相輪や最上層の屋根が見えていて、まだ屋根が無い状態のようです

工事が遅れ気味なのかな…

まぁ、8年間の長丁場ですから、ちょっと遅れるときも、はかどるときあるでしょう

それはともかく、私は壮麗 な中金堂にお参りしました。

な中金堂にお参りしました。

落慶 した2018年以来約6年ぶり2度目(前回の探訪記)です。

した2018年以来約6年ぶり2度目(前回の探訪記)です。

勧進所の自販機で拝観料500円也 をお納めして、拝観受付でリーフレットを頂いて、中金堂に入堂

をお納めして、拝観受付でリーフレットを頂いて、中金堂に入堂

初めて中金堂に入堂したときのこちらの記事で、

初めて中金堂に入堂したときのこちらの記事で、

金ピカ の釈迦如来坐像と、なんとなく頭でっかち

の釈迦如来坐像と、なんとなく頭でっかち でバランスの良くない

でバランスの良くない 薬王・薬像菩薩立像は、初めて拝観させていただいたような気がします。

薬王・薬像菩薩立像は、初めて拝観させていただいたような気がします。

としか書かなかった御本尊の釈迦如来坐像は、当然ながら今回も金ピカ でした

でした

真新しい中金堂にはふさわしい新しい御本尊かもしれない

と思ったのですが、

像内墨書から文化8年(1811)に定朝31世、運慶28世と称する仏師赤尾右京が造立したことが知られます。古様を模したスケールの大きな像で、伝統ある興福寺本尊としてふさわしいものです。2018年の中金堂再建落慶にあわせて修復されました。

他の仏像に比べれば比較的新しいものの、それでも江戸時代後期の作です。

いわゆる「化政文化華やかなりしころ」ですが、化政文化は江戸の町人を中心に盛り上がった ものですから(来年のNHK大河ドラマの舞台)、その影響は無いと考えていいでしょう。

ものですから(来年のNHK大河ドラマの舞台)、その影響は無いと考えていいでしょう。

それにしても、新調したのではないかと思うような金ピカ な御本尊です。

な御本尊です。

「結局、そこかい 」ですな

」ですな

なお、

中金堂創建当初の本尊は、藤原鎌足が蘇我入鹿の打倒 を祈願して造立した釈迦如来像と伝えます。現在の像は5代目。

を祈願して造立した釈迦如来像と伝えます。現在の像は5代目。

だそうで、初代は7世紀に造立された飛鳥仏だったのか…

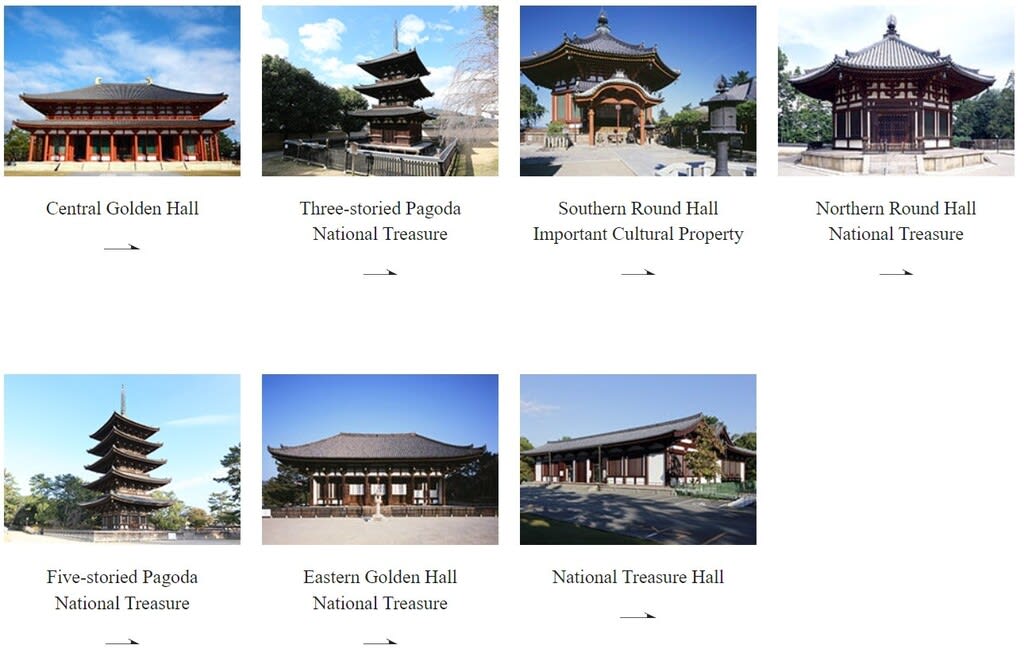

ところで、中金堂の英文呼称は“Central Golden Hall”だそうで、ほんと直訳

では、東大寺の金堂たる大仏殿はどう訳すんだろ? と調べたところ、"Great Buddha Hall (Daibutsu-den)" でした。

でも、東大寺は、「鐘楼=Bell Tower 」を除いて、ローマ字読みを基本にしているみたいです。

」を除いて、ローマ字読みを基本にしているみたいです。

一方の興福寺は意訳。

両寺のポリシーの違いがあって興味深いです

中金堂へのお参りの次は「久しぶり」(といっても2年ぶり

中金堂へのお参りの次は「久しぶり」(といっても2年ぶり )の興福寺国宝館です。

)の興福寺国宝館です。

私、2012年から2022年まで、リニューアル工事中 だった2017年を除いて、年に一度は興福寺国宝館を訪れていました。

だった2017年を除いて、年に一度は興福寺国宝館を訪れていました。

去年も、東大寺大仏殿前庭で開催された「東大寺開山良弁僧正1250年御遠忌慶賛『MISIA PEACEFUL PARK Dialogue for Inclusion 2023』」に参加するべく奈良に来たのですが(旅行記:「MISIA編」を含み長編です)、

この時は、東大寺のお堂たち(大仏殿⇒二月堂⇒法華堂⇒手向山八幡宮⇒鐘楼⇒戒壇堂)をじっくり巡る ことと、行ったことのなかった大神神社と郡山城趾への訪問を優先して、興福寺はほぼ境内を通過するだけでした。

ことと、行ったことのなかった大神神社と郡山城趾への訪問を優先して、興福寺はほぼ境内を通過するだけでした。

興福寺国宝館の展示は2年前から変わることなく、相変わらずステキ でした。

でした。

金剛力士像も、天燈鬼・龍燈鬼も、二つの仏頭も、弥勒菩薩半跏像とその厨子も、板彫十二神将像も、十大弟子像も、千手観音菩薩立像も、華原磬も、そして八部衆像も、どれもホンットにイイ 大好き

大好き

やはり年に一度は拝見したいよなぁ と思いながら興福寺国宝館を出て、路線バス

と思いながら興福寺国宝館を出て、路線バス で県庁前

で県庁前 からJR奈良駅

からJR奈良駅 まで行き、そして、ホテル

まで行き、そして、ホテル にチェックイン

にチェックイン しました。

しました。

ところで、ずっと心の奥底でモヤモヤ

ところで、ずっと心の奥底でモヤモヤ していた帰宅するための東海道新幹線

していた帰宅するための東海道新幹線 ですが、昼にはリマインドメール

ですが、昼にはリマインドメール が来ました

が来ました

ところが、ホテルにチェックインしたときには、31日の運休が決まっていました

さて、どうする????

試しに、飛行機 の空き具合をチェックしたところ、31日の夕方以降なら空席がある

の空き具合をチェックしたところ、31日の夕方以降なら空席がある

すぐさま飛行機の予約を入れ 、新幹線

、新幹線 をキャンセルしました。

をキャンセルしました。

費用的には新幹線⇒飛行機の差額(3千円ちょっと)に加えて、リムジンバス 2区間の運賃が痛い

2区間の運賃が痛い ところですが、仕方ありますまい

ところですが、仕方ありますまい

でも、帰宅する手段を確保できたことでホッ としつつ、シャワーを浴びてTシャツ

としつつ、シャワーを浴びてTシャツ を新しいのに替えて気分もスッキリ

を新しいのに替えて気分もスッキリ

このあと、これまた「奈良に行くといつも」の店まで歩いて行って、ビール と串カツをかっくらっていい気分

と串カツをかっくらっていい気分

だったのですが、お勘定の段階で、ホテルに財布を忘れてきた ことが判明しました

ことが判明しました

恐る恐る「交通系ICカード 」が使えるのかを聞いたところ、OK

」が使えるのかを聞いたところ、OK ということで、大事には至りませんでした

ということで、大事には至りませんでした

過去にはいつも現金払いだった店でしたので、ほんと、どうしようか と思いましたよ

と思いましたよ

終盤に波乱 はあったものの、旅行2日目はこうして幕を閉じたのでした。

はあったものの、旅行2日目はこうして幕を閉じたのでした。

つづき:2024/09/17 台風に邪魔されながらの関西旅行記 #3-1

つづき:2024/09/17 台風に邪魔されながらの関西旅行記 #3-1

を建設しているみたいです

を建設しているみたいです

しました。

しました。

で

で

の

の

の縁を通って、途中の喫煙所で外国人観光客に混じって

の縁を通って、途中の喫煙所で外国人観光客に混じって に迂回して、

に迂回して、

にすると

にすると

を撮っても、

を撮っても、

事件

事件

で

で

」

」

です。

です。

に

に

がある

がある

したのでありました

したのでありました

(村上隆 もののけ 京都)

(村上隆 もののけ 京都)

のロケ地

のロケ地

の入口

の入口

に負けじとたくさんの大きな

に負けじとたくさんの大きな

私は、眼下に見えた

私は、眼下に見えた

を抜き書きしてしまいましょう。

を抜き書きしてしまいましょう。

」

」

がてら

がてら