NHKで大川小学校の「事件」の検証番組が再放送されていましたね。

http://www.nhk.or.jp/special/detail/2014/1128/index.html

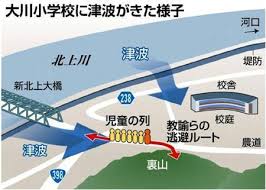

私もこの夏、現地を訪問して、感じたのは、学校の「指示待ち体質」が出たな、ということでした。あの大地震、北上川のすぐ近くの立地を考えれば、津波避難を考えて、山に登るのが当たり前だと思います。しかし、そうはせずに、むしろ川沿いの、場所に逃げようとして、その途中で津波を被って、70人以上の犠牲者を出してしまいました。

この大川小学校の犠牲を「事故」ではなくて、「事件」と私は呼びます。それは、この「事件」が自然災害などではなくて、日本の公教育が抱える病理を映し出した「事件」だと考えるからですね。

私は、7年以上、公教育の学校現場のカウンセラーをしてきました。あるいは、保育園・幼稚園~大学院までの教員と付き合いがあります。その中で、教員に感じることは、子どものことを第一に考える人は、ごくごく一握りの少数者だ、ということです。そのこと自体が病理ですよね。教育の主体である子どもが、第一に考えられていないのですから。

しかし、それだけではないんですね。

教員が何よりも大事にしているのは、上司の意向ですし、組織なんですね。NHKでも、遺族を前にした教育委員会の対応が、いかに「お役所仕事」と「隠ぺい体質」で満ち満ちているのか、ハッキリ分かりますでしょ。真実を大事にすべき教育現場である学校が、真実よりも、ウソとゴマカシを大事にしているのです。そこに大きな日本の教育の病理が現れていますよね。

じゃぁなぜそうなっちゃうのか。6年生が「山に逃げよう」と言っていたと、生き残った一人の男の子(只野くん)が証言していましたね。それなのに逃げなかった。教員たちは、日ごろから自分の頭で考えることをしてないんですね。少なくとも、その考えたことをアクションしていない。行動に移していない。自分の判断で行動したら、上司の意向と違った場合、自分に不利益になるからなんですね。自分が損するのは嫌なんですね。

災害は緊急事態。日頃出来ていないことが、緊急の時にできる訳ないでしょ。かの検証番組では、子どもが犠牲になった中学教員の佐藤さんが「事なかれ主義」と言ってましたが、そんなもんじゃあない。「正しいことは自分が損してもやります」ということが、日本の学校ではほとんどないんですね。そのくせ、子どもには「正しいことを押し付け」んですね。この「言ってること」と「やってること」のかい離。それが日本の学校教育の根源的病理ですね。