だからか、第一志望に合格できなかった時に「鉄緑会の入会テスト受ける」と泣いてました。

そんなわけで塾の資料をもらって、入会テストの申し込みまでしてたんですよ。(ちゃんと向き合わないと面倒な子どもなので)

そのあと、受験が終わって日常がちらほら戻って、果てには、4回も卒業TDR行ったり、スマホも購入したり、友だちとボウリングやカラオケで一気に大人びた気持ちになったりしている間に「本当に入会テスト受けるの?」と聞いたら、面倒くさくなっていたようで「やめようかな」と言ってくれました。(そのように仕向けたのもあるんですけどね)

そもそも、「中学校は家から近いこと」が条件の我が家(あたし)。それが通塾で代々木とか、考えられない。さらに、課題がめちゃくちゃ多く出て大変!とも聞きます。(そういうところで、あたしの斜に構える性格が出て邪魔する)大学受験まで、まだあるし、なるべくなら勉強が辛くならないように今後の設計していきたいものでした。

結局、のん太郎が楽しく遊んでいる間、なにかのん太郎のプライド満たして、さらに相乗効果発揮するものないかな~と探していました。

それが「東進ハイスクールの数学特待制度」です!

この制度を利用するには学校の成績も必要なのですが、公文をやっていたおかげで(特待時まだ続けていた)、数学は学校ではトップクラス。(いいぞ、のん太郎(笑))

私は、学びについて、無学年制度(要するに公文みたいな)を採用しているので、得意なものはどんどん先に進める塾やシステムがあったらいいのにと思っていたので、この東進ハイスクールの数学特待制度はその考えにもマッチしていました。

と、いうことで、第一志望合格でなくても、今の学校だからこそ他に何か利用できるところも出てきます。

*

と、かっこよく書いておりますが、中一の夏休みから特待制度がスタートしたのですが、最初は良かったものの、そりゃ、甘んじますよね。サボる日も増えるわけです。公文も同時進行していましたし。(公文は、あたしがお金を払っているのでめちゃくちゃ管理した)

東進ハイスクールの校長先生とは何度も面談し、担当の先生もつけてくれて、なんとかのん太郎のモチベーションを保とうとしてくださっていました。

その後、公文も最終教材を終え、数検準1級まで合格し、1級も取得したいと考えているので、ようやく中三のこの時期になってまじめにコンスタントに取り組むようになってきたみたいに感じます。(鉄緑会だったらすぐに続かなくなっていただろうな。←その前に入塾できなくてまたまた自信喪失していたか)

のん太郎の学校の友達も何人かこの制度を利用しているみたいです。

基礎力は継続力。なるべく金銭面でも通学面でも負担をかけない方法を探していけたらと思います。

気が付いたら、のん太郎ももうすぐ中学卒業です👀

あっという間だったなぁ~。

のん太郎が悔しくて泣いた日から3年も経つなんて。

----------------------------------------------

2021年秋のドラマに、ずっとドラマ化を楽しみにしていた『2月の勝者』があったのですが、家族3人でそのドラマを見て「中学受験」をいうものを思い返していました。

我が家は…今になって改めて言うのもなんですが、通っていた個別指導塾は、中学受験の勉強(四谷大塚の予習シーリーズ使ってましたし)を教えてもらってはいましたが、結果的には進学塾というよりは補習塾でした。

まぁ、「もともとは学童が終わっちゃうから」「3.11があって子どもを一人にするのが不安だったから」という理由で、通うのに不安がない小学校の目の前にある個別指導塾を選んだのが最初の理由ですから。

一応、他にも市進学院と個太郎と東京個別学院は見学しに行きました。市進学院は隣町の市進学院のほうがクラス別もたくさんあり、また、のん太郎の小学校からも優秀な子が通っていたようです。また、逆に隣町から通ってくる規模の早稲アカもありました。(こっちは、ハチマキをする時点でのん太郎に合わないだろうな…と見学すら行かなかった)

2月の勝者のような「いい受験」ができれば、それはサイコーですけど、私もなんかどっか斜に構える性格なので、それが裏目に出てしまって、なかなか中学受験塾にのん太郎を通わせることに踏ん切りがつかなかったのです。

----------------------------------------------

だから、のん太郎が恋焦がれた学校に「合格」をいただけることは、夢のまた夢でした。むしろ、こんな我が家が「中学受験」を語れるわけもなく。(語っちゃいますけどね)

身の程知らず…なわけです。

でも、のん太郎の気持ちにはしっかり向き合った(つもりだ)し、知らないなりにも最後の追い込み的なことを一生懸命調べて実行した。だからこそ、今の学校の合格はいただけたわけで。

ちなみに、今通っている学校も、あたしはたまたま「いい学校見つけた☆」なんて思っていたけど、いやいや、そんなんじゃなかった。結構な人気校だったんですよ。確かのん太郎が合格した時はフタを開けたら約10倍の競争率だったはず。(まじかー。あたし、見る目あるぅ。いやいやいや、これ合格できるの?って焦りましたもの)

終わってみて、中学受験ナメてたわ…って思いましたし、のん太郎もそう言っています。でも、今となっては「それなりに勉強していたよね!」って言ってみたり。

あの3年前の悔し涙は「それだけの努力してないでしょ」ということもあるかもしれませんが、でも、子どもが「この学校に合格したい」「この学校に通ってみたかった」という経験の涙なので、比較ではないのです。

中学受験って、小学生に強いるには結構精神的苦痛も大きいのです。

我が家ののん太郎がいつまでもいつまでも忘れない性格だからかもしれませんが。

それでも、今を見ていると「受験させて良かったな」って思っています。

ちょっとした転換期。

のん太郎に中高一貫校がいいと私が思ったのは、のん太郎の順応性の低さです。

彼はそれなりに素直でいい子ですし、期待する先生には応えたい、人前に立つことも厭わず、むしろ目立ちたい、面白いって言われたい!アオハルしたい。そんな典型的なミーハーの裏腹に、それは慣れた環境だから出来ること、といった冷静さも持ち合わせています。

目立ちたい性格なのでどこでもやっていけるでしょ!と思う方も多いかもしれませんが「目立ちたいのにそれをしていい環境か」ということをのん太郎は、空気をしっかり伺うところがあるので、実は順応していくまでにだいぶ時間がかかる。

彼の中でしっかりと足場を築かないと思いきりはっちゃけられないのです。(めんどくさいやつだな)

だから、順応しなくてはという思いと、それに反発する思いが顕著に表に出るので時間がかかるのです。

保育園から小学校に変わったときもそうでした。小学校2年生くらいまでは落ち着きませんでした。(長っ)

その経験から、中学入学、高校受験、高校入学と小刻みにしていると大学受験どころじゃないかも…っていう心配がよぎりました。

この入学してからの1.5年、特に休校期間中は何度となく「じゃぁ学校辞めれば」と言っていました。

そのたびごとに彼は悲痛な面持ちで「辞めたい」って言っていました。

私も真剣に悩みました。

休校期間中は学習面での心配が多々あったので結構介入しました。

でも、夏休みは、文字通り「休み」なので少し気長に彼の行動を観察し、ほおっておきました。

そしたら、友だちとの関係が変化してきたような感じがしました。

まぁ、さんざんネトゲしているだけですけど(笑)。

でも、ゲームって仲良くなるにはとてもいいアイテムです。チャットしながらゲームするのでコミュニケーションも取れている。そして連帯感もあったりして。

休校期間初期は、地元の小学校の友だちと遊んでましたが、夏休みの頃には中学校の友だちとの比重が高くなってました(生活時間がやはり異なるからかな)。

休校期間中はPCやらスマホやらですごく揉めました。のん太郎も猛獣のように暴れたり。

でもその中で、家のルールを何度も話し合い、のん太郎の意見にも耳を傾けたり、手放しではやってはきませんでした。

まだまだ注意しなくてはならないこともたくさんあり、これからも続くと思います。

彼は今では呆れ顔で「お母さんは(学校を)辞めさせないでしょー」と穏やかに言っている。

この穏やかさが今まではありませんでした。本当にここまで来るまで苦しかった。

また、違う問題(成績が下がるとか)が出てくるとは思いますが、彼もようやく学校に馴染んできた気がします。

スマホもゲームも悪いことばかりではありません。

のん太郎は学校の時間とは別にゲームの時間も重ねて友だち関係を築き始めました。

いつか、この学校で面白い奴らと楽しい学生生活が送れたな…って素直に思って欲しいと、お母さんである私は思ってます。

もちろん、そこまで来る前に辞めてしまう子どもも私立中学には多いです。(たくさん頑張って、いろんな期待を背負ったぶん)

我が家の場合は、苦しかったけど、ちょっと楽になってきたように感じたので、書いてみました。

中学受験をこれからされる方、輝かしい未来だけが待ってるわけではありません。

みんなどこかしら希望を持って挑みます。でもそれが希望通りにならないこともこうしてあります。

それもひっくるめて進路です。

ぜひ、受験する学校は見学してくださいね。私はギリギリ直前でしたが、この学校を見学して本当によかったと思いました。私が自信を持って後押しできると感じている学校だというのも大切です。

でも、あたしの粘り勝ちもあるけど、一番はのん太郎が自分で乗り越えたということです。

久しぶりに「私立中学のはなし」が戻ってきました(笑)。

正直言って、今年の3月の休校から、4月以降の緊急事態宣言&休校延長、GWのステイホーム、GW明けの再延長、6月の分散登校、7月の時間制限ありの登校、8月の夏休み…といやでも子どもと学習と向き合わなくてはならなかったので辛かったです。

でも、そのことも、振り返れば悪いことばかりではなかったのかもしれない…とも最近ようやく思えるようになってきました。

このブログでものん太郎の中学受験の結果(総括)をしました。

残念な結果?(のん太郎が、心から切望していた学校でもなければ、あたしがのん太郎に中学受験をさせようと思うきっかけになった学校でもなかった、という意味で)だったのかもしれません。

そして、よく、中学受験に関する本には「合格した学校は縁がある学校(あなたを選んでくれた学校)」「入試問題はその学校が欲しがっている生徒へのメッセ―ジ」なーんていうのをよく見かけます。

さらに第一志望に合格するのは受験生の1/3とも言われています。

それは残り2/3の子どもは第一志望ではない学校に行き、そこで、あきらめと少しの希望で学校生活をスタートさせる…ということです。

まぁ、我が家ののん太郎が実際そうでしたので、「いやちがう」とも完全に言い切れないと感じます。

あ。でも、私はなんとなく、こうなるんじゃないか?って思っていたので、(私に関しては)あきらめっていう言葉は当てはまらないし、のん太郎に合っていると思う学校を選んで受験させたつもりなので、なんか楽しそうな気もしてきていました。(切り替えが早いなぁ、とのん太郎にも言われました)

のん太郎は、正直うじうじうじうじ、何かことあろうごとに後悔の念が出ていました。(だからと言って、もう一度受験の時に立ち戻ったとして、全力を出すか?と考えたら、彼はずっとこんな感じなんだろうな、と思います)

今通っている学校はどんな感じか?と言えば、「上手」です。

子どもたちの気持ちをうまく切り替えさせるのが本当に上手いなぁ〜と感じます。

のん太郎のクラスは、正直に言えば、たぶん90%くらい第二志望以下で来ていると思います。(学校の受験スケジュールを見ても、そういう子どもたちが集まりやすい学校です)

でも、そこは学校も分かっていての戦略。だから「縁あって入学したなら、ここで輝こう」そういうことがとても上手な学校だと思います。

一番わかりやすい方法としては生徒にいろんな「役割」を与えます。

入学してすぐに行う1、2年生合同の宿泊キャンプもそうですが、そのあとの体育祭や文化祭、それ以外の実行委員をどんどん決めていきます。

入学後のちょっと暗い感じを払拭するために学校側もいろいろと考えてくれるのです。

まぁ、のん太郎も最初はそれに乗せられていました。

ただ、思春期だし、反抗期だし、半ば強制的に乗せられているところもあるので、途中、乗せられていることに気がついて歪んだりもします。

気がつかなくて「アオハル!」って思えた子どもはそのまま乗っかるし、気がついても「面白い学校かも」と思えば、マインドを変えていきます。

のん太郎のようにちょっと斜に構えているような子は少し抗う。

でもここをうまく乗り越えると、ようやくいい感じに馴染んできます。

のん太郎の中2の夏休みがそれでした…。

前回のブログを書いたその日に、「5月末までの休校」のお知らせが来ました。

ですよね・・・。

なんか、期待しないことに慣れてきてる自分がちょっと悲しい。

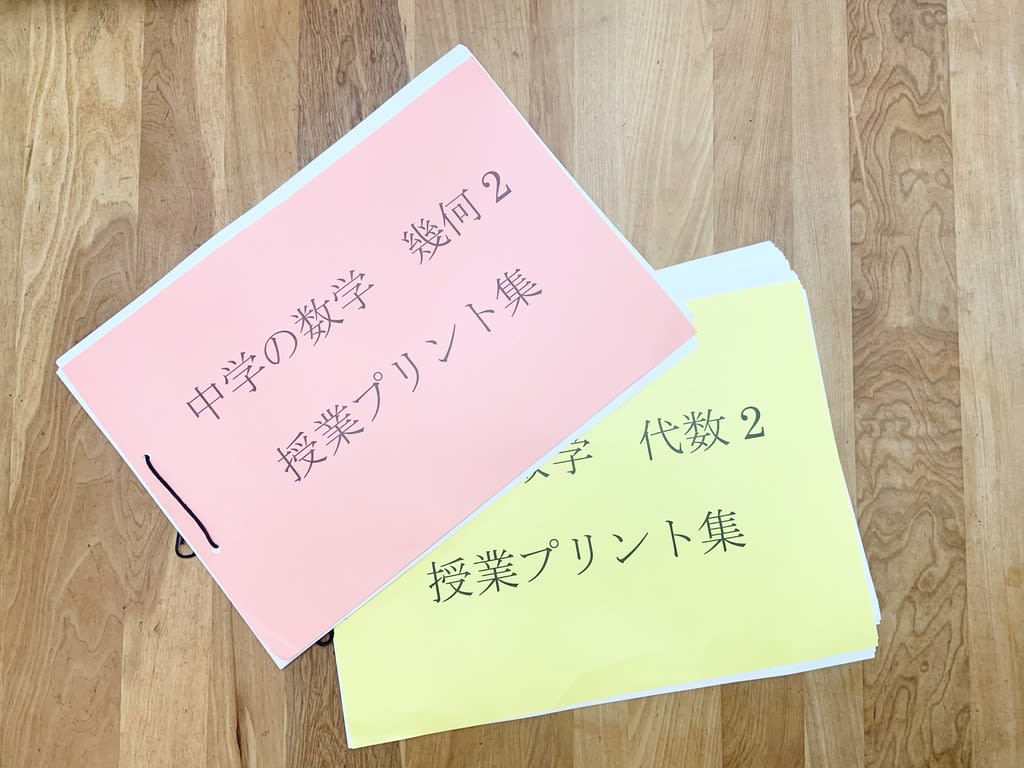

またまたZ会のおまけでついてきた「復習問題集」。

英語だけじゃなくて、数学もあって嬉しかったです。

のん太郎、公文を続けてきたからか、それなりに数学は好きなようですが、やはり「図形」とかになるとちょっと投げ出すところがあるんですよね。

数学に関しては先取り学習を東進ハイスクールの映像授業も利用して行っているのですが、苦手なところは「浅く」やっているようで「、あとで命取りにならないといいけど」とは思ってみても、すでにあたしの理解の範疇超えてる。

5月5日(祝・こどもの日) 桃太郎電鉄2010買っちゃった!

休校期間が延びるなら、家族で「桃太郎電鉄」やってみたいなー!と思ってました。それでメルカリで購入。(ソフトが通常に売っていなくて、中古しかゲットできない状況だった)

GW中に購入して、こどもの日には届いた!嬉しい。

のん太郎と中学受験の時に一緒に社会の勉強をしていたので、多少は地理が分かっていて嬉しかった(笑)。

そして!

わーい!優勝。

ビギナーズラックだ~!と思ったものの、このあと全部で3回やったけど、全部優勝しました。桃鉄に愛された女なのね。

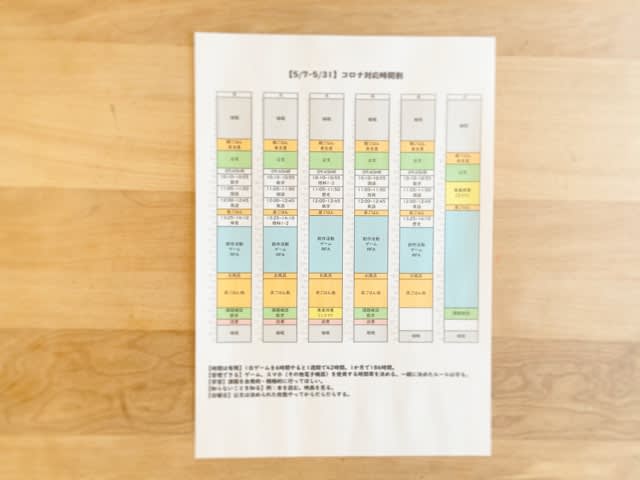

5月7日(木) オンライン授業数が増える

休校続行が決まり、学校もオンライン授業の要領がつかめてきたようで、授業数が増えました。今までは週4(月・火・木・金)の各3時間(数・国・英の主要3科目のみ)でしたが、5月7日以降は、週5で、4時間目まである日もできました。そのぶん、理社や体育・技術なんてのも追加されました。

のん太郎は抗ってましたけど。

とりあえず、新しいスケジュール時間割を作りました。(円を棒にしただけだけど。間違えて土曜日フリーダムになってるけど)

体育の授業、のぞいてみましたが、先生が一生懸命体育館でやっているストレッチを、クールな目(冷めた目)で眺めてるだけ。ってか、やれよ!PCをリビングに持ってきてもいいからさ!!!(部屋の方が、こちょこちょ遊べるから、絶対出てこない)

あたしも仕事のほとんどが在宅になり、のん太郎の様子が分かるので、つい干渉しちゃうんですよね。

先生方はいろいろ考えてくださって、オンライン授業が軌道にのって、これからの時代「集まる」ことに理由が必要になってくるのも分かっているのですが、やはり、これは、自ら学びに行く姿勢がないと学力に差が出まくるな・・・と思いました。

頭がいい子とか、勉強が好きな子はいいんですよ。どこでも勝手に自分で決めてやれるから。

それがなかなか自分では、家庭ではできないから、面倒見のいい私立学校を選んで入学させているのです。(愚痴ってしまった!)

社会だけはまじめに聞いているみたいです。

「社会の先生って、本当に社会が好きだからか、楽しそうに話すんだよね。それを見ているだけで楽しい。」だそうです。いえいえいえ。数学も技術も、先生楽しそうに話してますよ!

のん太郎が小学校4年生くらいの時に、あたしの友だちに「どうして同じ結果(同じ大学合格)が出るのに、お金をかけて私立中学進学なの?」と聞かれたことがありました。

正直、明確な返答なんてできませんでした。

あたしの中高一貫選択の理由は「公立中学の数学の授業が弱い」と感じたからです。

中学校の間の数学の勉強はとても楽しかった。パズルみたいだった。でも、高校に入ってからの数学は、クイズみたいだった。予備知識や暗記が前提だった。そんな気がしています。もしかしたらそうじゃないのかもしれないけど。結局あたしはその後諦めたので(笑)そんな感覚がずーっと残っていました。

高校数学もパズルのようにも楽しめるけど、そうしていると時間がいくらあっても足りないし、もうすでに分かっていること(公式)を研究されてもつまらん!時間をかけるならもっと先のこと、という文献も目にしました。

もともとはオール公立で、なんなら大学も国公立に・・・とあたし的には思ってました。(だってかかる費用が全く違う!)

だから、公文をずっとコツコツと続けさせていました。数学に関しては、今はのん太郎自ら続けたいと言っています。(ほんと、頑張ってほしい)

なんなら大学も国公立に・・・とは思っているのですが、私大卒のあたしが言うのも説得力ないので、のん太郎が私大に行っても金銭的に困らないようにするために「高校までは公立で」と考えていた、という方が事実に近いです。

でも、「中高一貫って、中学校の勉強を1.5年くらいで終わらせて、そのあとは高校課程に入る」ということを知ってから、その手があったかー!と感心しました。(情報を持たなさ過ぎた)

また、最近聞いた話ですけど。

「大学受験科目に全力を注ぐ。それができるのが中高一貫。」

え?公立高校でも大学受験科目に全力を注いでますよ?と思いました。

でも、それはそういう意味ではなくて、国公立大学に進学したい場合は、まんべんなくやらなくてはいけないですが、私立大学にターゲットを絞った場合は、その教科だけに全力を注げる。

でも、高校受験がある場合は、高校受験まではしっかりまんべんなくやっていかなくてはならないよね?

そういうことです。なるほどねー。

要するに「数学前倒し」や「進路を決めたらターゲットを絞り込める(3教科だけ強ければいい)」ということをカスタマイズしやすいというメリットが中高一貫にはあるんだよということでした。

中学受験の時に感じましたが、受験は「情報」がカギです。

それを証拠に、中学受験はビジネスになっていて、大手学習塾が難関校を制しています。大学受験はもっと以前からビジネスでした。いろんな情報がカギとなっている。そういうのって理不尽だけれど、そこでぶうぶう言っても仕方ない。受け入れて次へ進むしかない。

勉強が好きな子は自分でずんずん進む。(オール公立で東大行った同級生3人知ってます。彼らは本当によく勉強していました)

でも、のん太郎のように「つい周りを見ながらやる子」は、学校や予備校からの情報やはっぱかけは効果的、と感じます。

私立中学は「教育理念」を掲げているので、その違いを知って、自分の子どもに合った(合うであろう)教育を受けさせることができるというメリットがあると感じました。(偏差値だけで決めてしまって、入学してまったく合わないってことになると辛いです。必ず学校を見た方が良いと思います)

今は大学附属もあります。外部から受けるのと内部進学では、入りやすさが全く違う大学もあります。

「同じ結果」になるには相当な努力がのちのち必要なことも。努力することはいいことですけど、もっと他に楽しいことを探究できていたかもしれないと思うと、その手があったかー!って思ってしまいます。(大学附属中学の生徒は、大学の施設を利用してどんどん先の研究ができたりすることも魅力です)

冒頭の「どうして同じ結果が出るのに、私立中学なの?」ですが、今、その同じ問いをされたら「中高一貫選択は、早めの準備で選択肢を広げられるなら広げておきたい。あとで”その手があったのかー!”って思わないようにしたいんだよね。」でしょうか。(また変わるかもですけど)

さて。もうすぐのん太郎も2年生です。

1年間私立中学に通ってみて、どうなのか?っていうことを備忘録として書いておこうと思います。

まずは!お金の話。

いきなりエグい(笑)。

あたしが私立の中高一貫に何を求めていたかと言うと「6年間という枠組みを利用した学習進度」ですが、それは費用対効果もあってのこと。ですので、学校に支払うお金もとても重要です。

今年度1年間に支払った金額は約120万円!!!

正直どっから出したんだろう・・・と自分でも感心するくらいです。(頑張りました!)

【学用品】

学用品一式が160,000円ちょっとですが、夏のワイシャツが2枚しかなかったのでもう2枚買い足しました。(2枚で10,000円くらい)

そして、コートを買っておりません。

ケチったわけじゃないのですが(わけなのかもですが)、今年の冬を通して、のん太郎の洋服の着方をみていたら、不要だったようなのでヨシとします。たくさん重ね着をするのが嫌いみたいです。

寒いのは家⇔駅(徒歩8分)くらいで、電車の中は満員で暑いし、駅⇔学校は3分もかからないし。

【授業料】

授業料と教育充実費を合計して約690,000円ひと月当たり57,500円です。

でも、授業料だけでは通えないので、結局初年度はひと月当たり97,269円なんですけど。

この約10万円には、年に2回の宿泊合宿(2泊3日)、5年生になったときの海外でのフィールドワークの積立といった、たいそうな費用から、学生証の写真撮影代や健康診断、芸術鑑賞、学力推移調査(ベネッセ)、時にはアルトリコーダー持ち帰ったりもしており、そうしたこまごまとした費用まで入っているので、「支払いどうするんだ?来月持たせるのか?」とか考えなくていいのが楽でした。(小学校は基本的に毎月1万円くらい集金袋で持たせていたので)

【定期代】

42,420円

私立に通うことになったら・・・と考えた中では一番安い定期代でした。(あたしが希望していた地元の私立中学はバス通学で年間60,000円超だったので)

あたしの基本的理念は、中高は「家から近いところが一番!」でしたので、そういう意味ではあたし的にはいい結果になったのかもしれません。

【総括】

入学前に受験校の学費を調べました。のん太郎が通っている学校は1,161,180円と試算していたので+6,843円。だいたいドンピシャでしたね。

あたしがフルタイムで働いていることと、見ていないとすぐにサボるのん太郎の性格からして、「公立中学校→部活→受験のための塾」だとちょっと無駄が増えすぎて難しいんじゃないか?と思ったのもあって私立中学にメリットを感じました。

そして、学校で進学指導(こまめに理解度テスト+学校も進学実績出したいから生徒に頑張らせる)もしてもらえそうな学校に結果的に進学できました。

あたしがまだ中学生の頃は、受験のための塾には早くても中学2年生か3年生くらいから通った気がします。(どうだったかな?公文がつらくてやめたくて、学習塾に切り替えてほしい!って懇願したからもう少し早かったかな。記憶があいまい)

でも今は、小学6年生の2月から、新中学1年生の春期講習(中1準備講座)からスタートするそうです。

塾代も1年生でも年間20万円~30万円くらいだと聞いているのでそんなに安くはない。高校に受かっても、大学進学するならさらに塾代がかかると思います。

家⇔塾の移動時間や進学指導も考えると一概に私立中高一貫が「高い」とは言えないのかもしれない、と思いました。

.

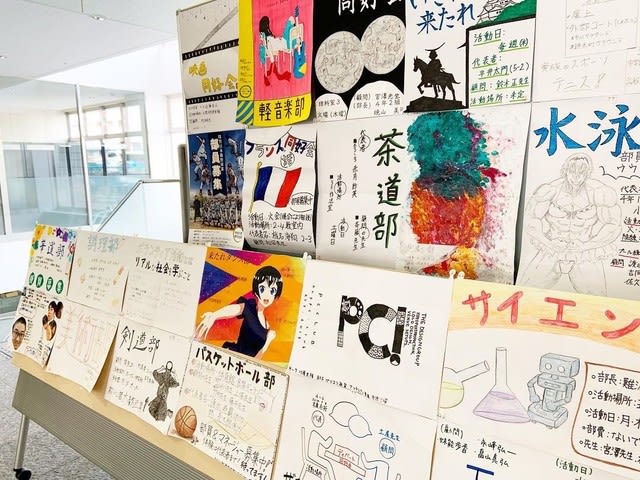

のん太郎の学校の学園祭。

台風19号の影響で2日ずれての開催でした。それでも、無事に開催できてよかった。

.

のん太郎は「自由な」学園祭を期待していましたが、1.2年生は探究発表、3.5年生がクラス企画、4年生が舞台企画(合唱や演劇)と催し物が違っているようです。

.

そして、飲食は全て保護者担当(いろいろ規制があるからかな?)。

.

ということで、「自由な」感じとは違ってましたが、当日を迎えて、いろいろ見て合点がいきました。(親的には)

.

小さな学校なので、みんなの「自由な」を叶えられないので、催しを決めているんだな〜と。大きくてスペースもあまりあるくらいだったら、何をしようといいのでしょうけど。そういう意味では、とても考えられた空間づかいだと思いました。小さいからこその工夫。学ぶことが多いです。(親的には(笑))

.

「自由な」とは違ってはいましたが、先生が取り仕切ることはなく、生徒たちが自分たちで考えて運営していました。(担任は一眼レフ持って写真撮影をしてました📷)

.

のん太郎は、なんだかんだ言って、楽しんでました。クラス企画をやらない代わりに、いろいろ巡ってしっかり楽しむ側にまわっていたようです。

.

.

ステージ発表すごくよかった。

もちろん女子ダンスもキレッキレッで素晴らしかったですが、たった3人で頑張っている男子ダンスは「惚れてまうやろ〜」状態でした。

.

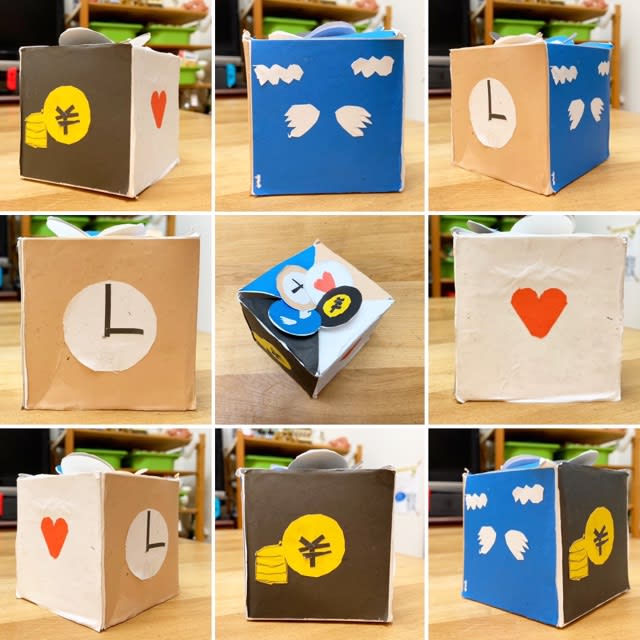

.

美術部の作品も素晴らしい。プロのカメラマンかと見まごう構図の写真や細かいところまでよく表現しているアクリル画は見応えがありました。中1の工作の課題のプレゼントの箱🎁も力作揃い!のん太郎にもこの丁寧さを見習ってほしい。

.

.

↑ちなみにのん太郎のはこちら。(人間の欲望を表したらしい)

.

2日目は平日の開催で、昨日の祝日と比べたら来校者もぐっと減ってましたが、空いていて見やすい。保護者としては楽ちん。吹奏楽部の演奏とのん太郎の個人発表があるので有休いただいて行ってきました!

.

正直なところ、吹部の練習に行ってるのか、はたまたちゃんと入部したのかさえ怪しんでいましたが、入部してました、演奏してました。

.

5曲中4曲演奏していました(1曲はコンクール出場曲でのん太郎たち中1は出なかった)

.

中高合わせて30人なので小さな部活ですが、続けていってほしいな。

.

夏に観たアラジン🧞♂️思い出しました。

.

.

個人探究発表は、ひとりだけめっちゃ長く、持ち時間過ぎて、先生に「巻きで」と言われ、結局オチがなかった。

.

言いたいこと詰め過ぎです。

もっと削ぎ落とせ!

.

この学園祭を通して感じたのは、ほんと、今時の子どもたちは多才だな〜と。

.

探究発表もそれぞれにテーマを自分で決めて、仮定や考察、それに基づいた検証と結果。

.

まだまだ荒削りですが、これからどんどん上手になるんだろうなぁ、と思うと楽しみです。プレゼン慣れしている子も多くてびっくりしました。

.

去年は、中学受験生の立場で、志望校へのモチベーションを上げるべく、学園祭へ足を運んでいました。

その時は、探究発表よりも、クラス企画に心奪われていました。

が、実際、開催側の立場になったら、子どもたちの普段の学習成果も見たいな〜と感じたので、地味だけど探究発表もある方が、なんかいいな!と思いました。

見る側と見られる側では感じ方も違ってくるね。とても楽しいイベントでした。(私も食品販売やりました!😊)

のんたんの入学した学校は、入学式に「夢宣言」があります。ひとり30秒くらいで今後の夢を語るのですが、英語科があるだけあって、英語に関する夢もたくさんありました。(バイリンガルクラス1・英語科クラス1・普通クラス4の3コース体制)

ここでものんたん節炸裂。「立つ場所を与えてくれれば地球を持ち上げることもできる。アルキメデスの言葉です。自分に立つ場所を与えてくれれば何にでもなるという意味です。私が立つ場所を見つけたいです、この学校で。」と。

誰から生まれたのか本当に疑わしいのですが、よく堂々とこんなことを言えるなぁ~と思います。

のんたんの学校では、入学前にクラス分けの材料と称して「エゴグラム性格診断」を行ってクラス分けしているのですが、1クラスに1人くらい、のんたんのような宣言者がいました(笑)。

校長先生も若干苦笑いしながら、のんたんを2度見してました。

あたしが好きな夢宣言は「合理的な人になりたい」(男子)と「したたかな人になりたい」(女子)でした。面白そうな学校だな。

入学してすぐに(まさに入学式と同じ週に)2泊3日のチームビルディングキャンプに出掛けました。

試行錯誤しながら、新しい仕組みを取り入れている学校です。

まだ仲良くもなっていない状況から、一気にガーっと(笑)。あたしの性格だと仲良くなるまでに1年くらいかかるので、ちょっとビビる企画だけれど、それはそれでアリなのかもしれない。

チームビルディングキャンプは1年生と2年生の合同キャンプで、その企画を主に2年生が行います。キャンプではこの学校の特徴の一つである「探究」発表を核とし、ドッジボール大会や動物園でのオリエンテーリングを行ったそうです。(「探究」の宿題は春休み中に出されていました。)

他には、今後の「哲学対話」という授業で使う、コミュニティボールをクラスで作ったようです。(みんなで輪になって話しながら毛糸をぐるぐる巻きつけて、最後にはさみで切ってポンポンにする。それを哲学対話の時に発言者が持つボールとするようです。)←この哲学対話を保護者が体験する「哲学カフェ」というイベントがあり、参加しましたが、いろんなことをゆっくり考えるイベントでとても(疲れたけど)楽しかったです。

チームビルディングキャンプも終わって、ようやく通常モードになってきました。

グーグルアカウントは作るものの、1年生の段階ではプリントも活用するとのことで、ほんとに毎日多くのプリントを持ち帰ってきたのでびっくり&焦りました。(だって、のんたんったら整理整頓が本当に苦手なんだもの!)

先生方もこんなにすごい量を、よくぞプリントしてくださった!と頭が下がる思いです。(ちなみに同じ分量で幾何もあります。)

これを「きちんとやったら」結構力がつくだろうなぁ~。

そんなわけで、プリントが貼れるB5より一回り大きいサイズのノートやテープのり、B4横のDリングファイル、クリアファイルなどを準備してあげました。が、ちっとも上手にファイリングしてくれていない・・・。

たまたま早番で、のんたんと一緒くらいの時間だったので、のんたんがちゃんと時間までに学校に行けているのか心配しすぎて、後ろから駅までツケてみました。(小学校のころ、集団下校なのに自分の帰る道が分からなかった経歴あり)

なんとかちゃんと学校に行けているようでした。(最後に学校の最寄り駅で気づかれた(笑))

駅までの道すら分からなかったオッペケペーなあの子が、電車に乗って学校に行けるようになるなんて、母さん涙出るわ。

学校の保護者総会とクラス保護者会があったので、少し早めに行ったら・・・放課後、ルービックキューブしながらお弁当を食べていました。

先生も授業中にするわけじゃないので大目に見てくれているようでしたが、どうなのよ。そんな自由にして!!!

のんたんの学校はそこまで部活が盛んな学校ではないのだけれど、「吹部は高校まで続ける!」という約束でトランペットを(おじいちゃんに)買ってもらっていたので、とりあえず、吹部に入部。

そして、「神先輩に出会えた」ということでPC部の兼部となりました。

だんなの人は「あっちもこっちもやるとどれも身に着かないで終わってしまうから、吹部だけにしなさい!」と言ってたのですが、学校に行ってしまった後の行動まで指定することはそもそも無理で、内緒で活動されてものちのち面倒なので、あたしが兼部を認めました。

週3回吹部、週1回PC部活動とのことです。

GW明けから、6月末の体育祭に向けての準備が始まるというのですが、のんたんは体育祭実行委員に立候補していました。

のんたんの学校では、自主的に行っていくということを理念として掲げています。

ことあるごとに「自主的に」「自主性をもって」ということを校長先生が話されます。それは勉強だけではなく、部活も、また委員会活動も自主的に行うということなのだそうです。

以前までは1日7時間授業でしたが、そのあとに部活や委員会活動を行うと時間がどんどん遅くなってしまうので、授業は1日6時間にし、部活や委員会活動に充てるように変更したのだそうです。

あたしも中学生の頃は、どっちかというと、部活より委員会活動の方が好きだったので、この学校の方針に大賛成です。(昔は、運動部の活動が中学生活の中心で、きちんと運動部活動しないと「ダメな子扱い」されていたような気がします。こういう風に委員会活動もとても大切だ!と認められるとどんなに気が楽だったか。)

さて。

体育祭実行委員とは聞いていましたが・・・なぜか、応援団にもなったらしい。

そして応援団は朝練があるらしく、通常より30分~40分早めの登校なんだって。まぢか。GW明けから、早めに学校に行き始めました。

そして!中学生活初めての中間テストが5月末に行われました。(その前に、学校に入ってすぐにベネッセの学力推移テストもありました。)

公文の先生には「中学校に入って初めてのテストはとても重要なので、テスト前2週間は公文の宿題を出しません。公文に来て学校の勉強をしてもいいです。」と言われました。

理由を聞いたら「ここでの立ち位置でその後数年の立ち位置が決まってくる。いい成績を取った人は、その後もいい成績を取ろうとする。」とのことでした。

なるほどね。

確かにそうだったかも。

あたしたちのころはそういった社会のルールというか心理学的なものというか、そういうことを教示してくれる人はいませんでしたが、今は、教示してくれる人がいるのでとても助かります。(あやうくなるようになるさ、としてしまうところだった。)

「もしここで学校のトップになったら、頭が(いい意味での)レッテルが貼られ、自分自身頑張らざるを得なくなるという仕組み」とても大切な気がします。(そして、中間テストそこそこいい感じで終えました!)

そして。体育祭も終わっていないというのに、9月の探究合宿(2泊3日)の実行委員にも立候補したらしい・・・。

バイタリティ溢れてるな。かーさん、だいぶお疲れ気味だぞ。

昨日、初の三者面談も行いました。

先生からは「頑張ってるけど、まだまだ余力あんでしょ。」と(笑)。はっきりものごとを言う先生のことをとても敬愛しているようなので、そんな先生のもと、すくすくと成長していってほしいと思います。

*おもしろい授業*

社会と国語と英会話の授業が楽しい!と言っていました。

中学受験の時に「社会なんて嫌いだー!」と言っていたのに、今では「社会面白いかも」と言ってくれていることがなによりです。(社会って、ちゃんとやると面白いよね~。)

国語では自分のおすすめの本を紹介するという授業があったようで『八つ墓村』を推薦する女子もいたとか。すごーくニッチで深くて興味深い。

その場その場で手を挙げて発表という従来の授業ではなく、深く考えて全員に発表する場を多くしていることに特徴があります。これからの時代は上手なプレゼンテーションが求められるので、そういった機会の場数を踏ませることを重視しているようです。

*悩みごと*

クラスLINEでもめ事があること(先生も把握しているようですが、中一あるあるのようですね。いじめが無いよう、何かあったらいつでも相談するように言っています。)。男子はおおらかな感じでそんなに問題ないようです。

*友だち*

今どきはLINEで簡単につながっちゃうので、GWあたりから連絡を取り合って遊びに行っていました。また、隣町の友だちと一緒に帰ることで仲良くなったようで、休日も自転車で遊びに行っています。

*中学受験を終えて一緒にやっていること*

せっかく苦楽を共にしてきたので、なにか中学になっても一緒に勉強できないかな?ということで、NHKラジオ「基礎英語」を一緒にやっています。リスニングにとてもいいらしいですし、あたしも何度目かの「やり直し英語」を楽しんでいます。

まだまだ、中学生活が始まったばかりなので、これから!なのですが、のんたんの様子を今まで同様、じっくり観察するようにしたいです。では、また、何か動きがあったら(笑)。

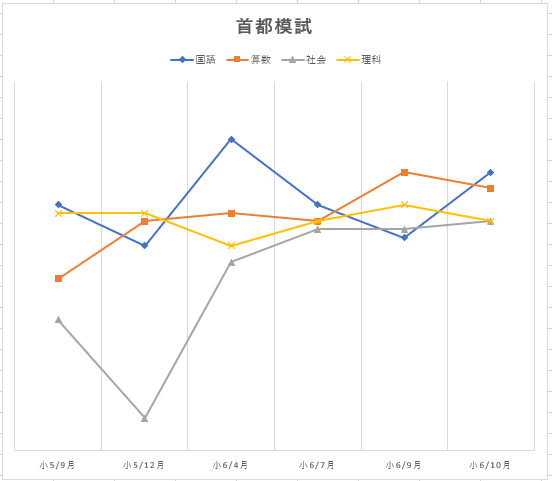

のんたんのプライバシー尊重のため、個人情報は極力分かりづらく、でもなんとなーく全体的には分かるようにグラフにしてみました。

①首都模試偏差値推移

のんたんの個別教室が推奨していた首都模試を5年生から受け始めました。5年生では主に会場慣れすること、といったことでした。

大手の進学塾はクラス分けなどして日頃から競い合っているのでそこまで模試の重要性は感じないかもしれませんが、個別教室は他者が見えないので、模試で測るしかないのです。

首都模試は中堅校、四谷大塚の模試は難関校の受験者が多いということを聞きます。偏差値も受験者層が異なっているため、8~10近く異なって出るようです。

全く模試を受けずに難関校に合格する人もいるので、すごく厳密な感じではなく、どちらか相性いい方を選んで受けてみればいいのかな?と思いました。

どちらか一方に決めたら、同じ模試を受け続けた方が自分の位置が分かると思います。

ちなみに首都模試にも10月くらいに難易度の高い難関校首都模試があります。

さらに都内の御三家や超難関校は大手塾主催のそっくり模試があります。(←そっくり模試はとてもいいと思います。)

あたしは、なんにおいても会場が「近いか?」とかいったことを意識する傾向があるようですが、子どもが模試を受けている間に学校説明会を開催してくださるので、気になっている学校か会場になっていたら、早めに申し込んだ方がいいです。(のんびしていたら女子校しかなかった・・・ということが2回ありました。)

のんたんって国語が得意なのかとてっきり思っていましたが、思い過ごしでしたね。

首都模試の出題傾向で言うと、国語は波乱万丈な感じでした。やっぱり国語を得点源にするっていうのはちょっと危険な香りがします。

算数に関しては、公文をやっていた自信が親子共々ありましたが(笑)、公文の弱点である図形には最後まで手を焼いていたようです。でも、授業数も一番手厚く(小4からやっていたし、最後は週2回やっていたし、長期休みの時も算数を重点的にしました。)してきた分、安定してきました。

社会・・・最初の模試の結果が返ってきたときに「伸びしろあるね~!!!」とほめときました(笑)。

理社は小6から授業を開始したのでっていう言い訳もあるのですが、投資できない分自分でちゃんとやっておかなくちゃダメなんですよね。

一応、小5の時はくもんの市販のドリルやZ会の中学受験用の通信講座を受講していました。

イヤイヤやっていたフシはあったし、なかなかコンスタントにできなかったので、身になっていない・覚えていないことが多かったと思います。でもやっぱり「何かしらやっておく」「気にかけておく」ということは最低限した方がよく、それがないとその後、爆発(成績急上昇)すらできないので、それはそれで意味があるんだと思います。

あとでまとめてがーっとやるからいいや、というのだとまにあわないと心から思います。(思いました)

理科は、正直一番ノーマーク。あたしも(興味ないし・わからないし・めんどうだし)うまく教えられないので、むしろよく2週に1回レベルでそれを維持していたな、と。

他者を大きく引き離すことはできないけれど、それで引き離されることもない。もしかしたらもう少し理科を上手にコントロールできたら結果が変わっていたかもしれません。(でも、今だから言えること)←サイエンス倶楽部で少しずつでも興味を持たせていたのが良かったのかもしれません。

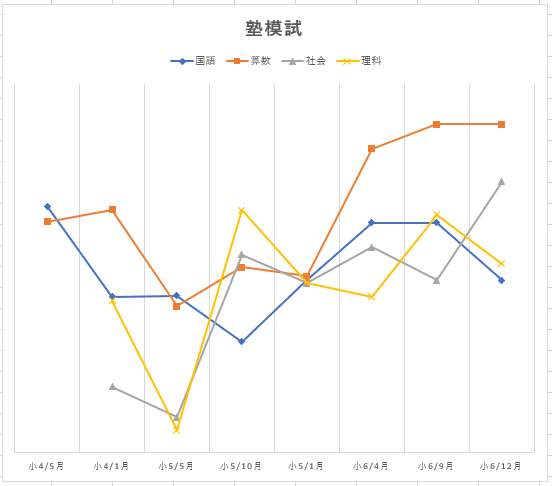

②塾模試偏差値推移

正直、全くと言っていいほど、使えない模試でした。

5年生までは良かったんです。模試を受けても1週間くらいで返却されました。

6年生の時にシステムが変わったらしく、受けても1か月くらいしても返却されないこともありました・・・。それってどうなの!?

しかも個別教室なので受験という臨場感もありません。

でも、問題の材料としてはありがたいので、結果は、この際いいから、分からなかった問題を授業で取り上げてください!と口を酸っぱくして言いました(笑)。(言われなくても塾がやってくれるべきところだけれど、うちは言わないとそのまま放置にされていたので。)

特筆すべきは、算数と社会!

首都模試は最後の11月、12月の模試が吹部のコンサートと重なったりして、受けられませんでした。

のんたんの勉強の完成度合いをオフィシャルで計りたかったのにぃ~と思っていました。

塾模試は12月が最後でした。(結果が返ってきたのは1月受験校の前日でしたがね)

その成績がなんと!

算数で、同じグループ個別教室の生徒中堂々の1位でした。(150人中)←それだけが今回の中学受験で唯一の自慢(笑)。(ちなみに9月は3位)

他塾の生徒も合わせても、2,200人中28位。だいたい受験者平均点の倍くらい取ってました。

算数の成績が落ちた時に、この「栗田哲也先生のスピードアップ算数」で弱点探しをしました。のんたんも気に入ったようで、この問題集すごい!と言っていました。

秋くらいから「塾技」という問題集を自分で時間を見つけては解いてました。最後は結構ボロボロになってました。(この問題集がいいと聞いて、5年生の時には買っておいたのですが、その時には全く歯が立たず)

見開き左に頻出問題の解法が乗っていて、右に受験で出題された問題が載っています。とっても解りやすいといっていました。

そして社会は、「実力突破社会」問題集とサピックスと四谷大塚の時事問題をあたし二人三脚で行った成果もでたのか、大躍進。頑張った甲斐がありました。相手が親でも競争相手がいると燃えるのですね。

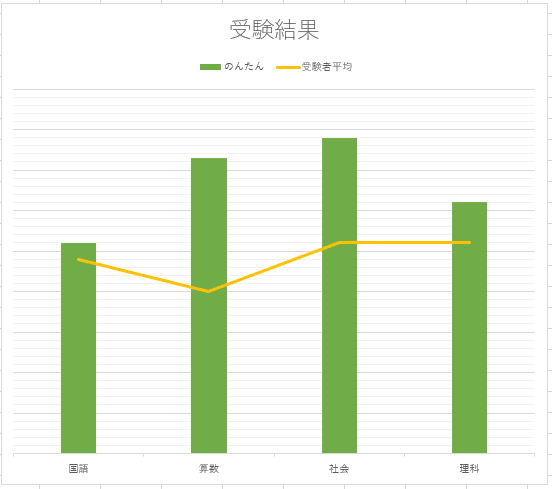

③受験結果

受験結果が返ってきた学校がありますので、こちらも分析すると・・・

算数と社会が受験者平均を大きく上回る結果となっています。(それにしても国語の出来なさにびっくり!)

ただし、国算:理社の配点は100:50なのでこのグラフは便宜上、理社を倍にして表しています。

比重が高い国語ができてないと苦しむわ。

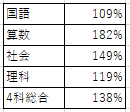

また、倍にしているのもあってグラフでは分かりづらいのですが、受験者平均を1とするとのんたんの成績は

算数がおおむね牽引していました。

そして、「伸びしろあるね~。」とほめてた社会に、本当にのびしろがありました。

皮肉にも全然使えない!と思っていた塾模試とほぼ重なる結果に。それはそれで成果は測れていたのね。

いろいろ振り返ってみると面白いです。

渦中でできれば、最善なのでしょうが(塾はそういうことをしている・・・はず)、後からあーだこーだ考えるのも楽しいです。

受験が終わった後にいろいろブログに記録として残したいな~と思っていたので、それが達成できてあたしは満足♪経験は金なり。

のんたんに「入試の問題はその学校からのラブレターだよ。」ということを何度となく言ってました。

相思相愛だったらいいね。

のんたんは「お母さんが、学校からのラブレターって言ったじゃん。この間は、その愛が重くて応え(答え)られなかったよ。」とか。

「僕の愛が届いたかな。」なんてことを言っていました。

第一志望にその愛が届かなかったとき、のんたんは苦しくて苦しくてしょうがありませんでした。

ずっとずっと諦めきれませんでした。

なんか、その愛が行き過ぎたときに「のんたん。思うことは大切だけれど、今ののんたんの愛は、どうかするとストーカーだよ。」と伝えました。

いろいろあっての、その言葉。

その人を思うことはとても素晴らしいけれど、叶わない愛もあるんだよ、と。思っても伝わらないことこともある。これから幾度となく。でも、それを乗り越えていかないとね。

のんたんは「お母さんって切り替えが早いよね。」と。

だって、のんたんを認めてくれた愛もあるじゃない。

お母さんはそれだけで嬉しいし、のんたんなら、そこを自分で楽しくできると思っているからなぁ。だって、君、すごいんだよ。(これがいい気にさせてる、悪い原因かもしれんが。(笑))

人生、一度きりしかない。

そう思って中学受験も好きなことやってきた。

それでいいんじゃない!?