関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-26

Vol.-25からのつづきです。

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第78番 摩尼山 寶光寺 成就院

(じょうじゅいん)

公式Web

台東区東上野3-32-15

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第78番、奥の細道関東路三十三所霊場第5番

第78番は東上野の成就院です。

御府内霊場には「成就院」を号する札所寺院がふたつ(第43番(元浅草)、第78番(東上野))あり、前者を百観音成就院、後者を田中成就院と呼んで区別しているようです。

第78番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに成就院で、第78番札所は開創当初から下谷田中の成就院であったとみられます。

公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

成就院は、慶長十六年(1611年)、開山・鏡傳法印が神田北寺町に寺地を与えられ開創しました。

『ルートガイド』には、鏡傳法印は徳川家康公に従い江戸に入ったとあります。

慶安元年(1648年)、下谷の現在地を拝領し移転しています。

中興開山と伝わる法印鏡伝は寛文二年(1662年)卒なので、おそらく下谷への移転で功をなされたのかと思います。

当時の下谷は江戸の町外れで、まわりは田んぼだったので「田中(の)成就院」と呼ばれ、いまでも通称として残っています。

浅草の成就院(百観音成就院)との識別のためにも、この通称は必須だったのでは。

■ 『寺社書上』、『御府内寺社備考』には、本所彌勒寺末の新義真言宗とあります。

御本尊には大日如来木坐像、本堂内に弘法大師木坐像、輿教大師木坐像を安し、御府内霊場札所の要件を満たしていました。

「不動尊木立像 弘法大師作」という見逃せない記述もあります。

本堂とは別に地蔵堂があり、地蔵尊の石仏を安していました。

「稲荷社」とあるのは鎮守だったのかもしれません。

公式Webによると、地蔵堂・稲荷社は、いまは伝えられていないとのこと。

また、安政の大地震や関東大震災などの火災で堂宇を消失し、明治の廃仏毀釈の波を受けて衰微してしまったことなどが記されています。

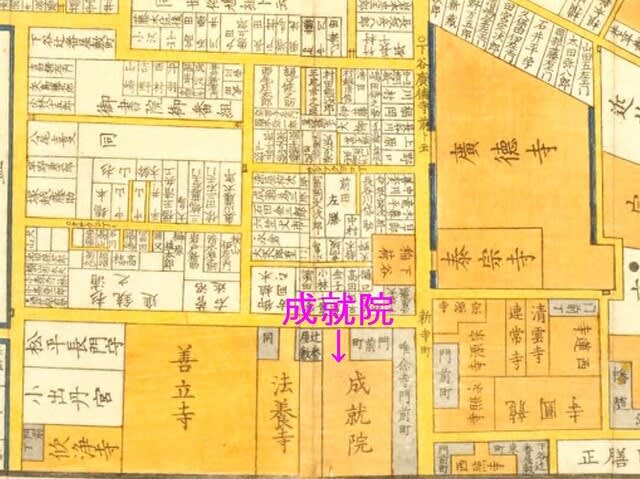

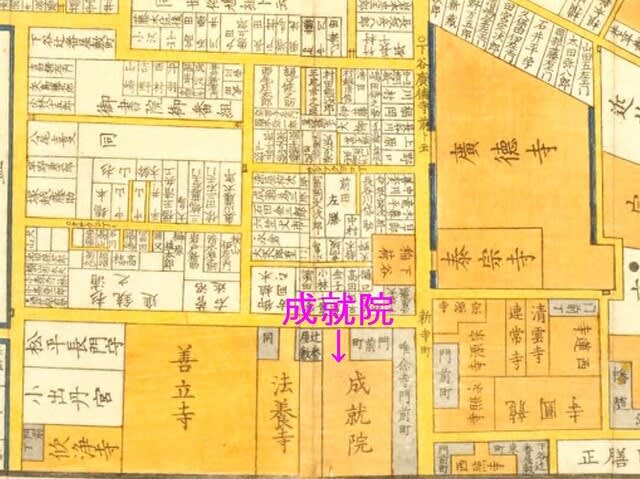

『江戸切絵図』をみるとかなりの敷地をもつ大寺院だったようですが、関東大震災後、境内地が大きく削られてしまったとのことです。

それでも公式Webには寺伝等が詳細に記載され、名刹の矜持が伝わってきます。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

七十八番

下谷田中

摩尼山 宝光院 成就院

本所二ツ目彌勒寺末 新義

本尊:大日如来 浪切不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [116] 下谷寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.96』

下谷田中

本所彌勒寺末 新義真言宗

摩尼山宝光寺成就院

拙寺起立之儀ハ相知不申候ヘ共 往古慶長十六年(1611年)神田北寺町三十七年往居 慶安元年(1648年)中只今之地面拝領仕引移申候

中興開山 法印鏡伝 寛文二年(1662年)卒

当寺往昔田の中にありし故 田中成就院と唱ヘならはしたるよし 惣ての書上に下谷中成就院と書せり されは田中の唱ハ当寺に限たる事なり 浅草に同宗にて同名の寺あり 是をハ百観音成就院と俗に呼へり

本尊 大日如来木坐像

弘法大師木坐像 輿教大師木坐像

不動尊木立像 弘法大師作

地蔵堂 地蔵尊石像

稲荷社

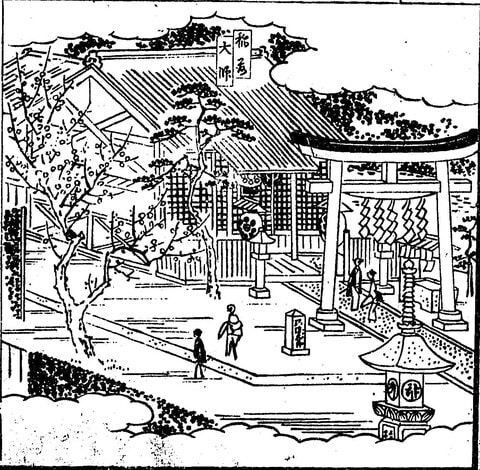

「成就院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』下谷絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約1分と至近、元浅草~寿とつづく、御府内霊場札所密集エリアの入口にあります。

「稲荷町」駅から南に伸びる清洲橋通り沿いにあります。

山門は門柱で、間口はさほど広くはないですが、敷地はそれなりの広さがあります。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 山内入口

門柱に院号標、門柱前に御府内霊場札所碑。

【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑

【写真 下(右)】 緑濃い山内

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

下町とは思えない緑濃い山内。

参道正面が庫裡で、屋根に千鳥破風を配してこ洒落たつくり。

その右よこが本堂で、入母屋造瓦葺流れ向拝、向拝に大がかりな唐破風を起こし、庫裡の千鳥破風と意匠的に呼応しています。

【写真 上(左)】 見事な彫刻

【写真 下(右)】 本堂扁額

水引虹梁は上下二連。両端に見返り(阿吽の)獅子と雲形の木鼻、頭貫上に連三ッ斗以上を端正に連ねるテクニカルな斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に玉持龍の彫刻。

木鼻の見返り獅子、手挟の波紋、中備の玉持龍ともに見事な仕上がりで、こちらは「昭和の名工」といわれた金子光清師の作とのこと。

すこぶる雰囲気のある向拝で、上部には山号扁額を掲げています。

本堂の須弥壇には御本尊大日如来、左手に観世音菩薩、右手に阿弥陀如来の大日三尊を奉安。

左端に吉祥天、右端には多聞天、不動明王を安置しているそうです。

【写真 上(左)】 修行大師像

【写真 下(右)】 修行大師像と大師堂

本堂前には修行大師像、その裏手には大師堂があります。

御府内霊場で大師堂が残っている札所は意外に少ないのですが、こちらはしっかりとした大師堂を護持されています。

【写真 上(左)】 大師堂

【写真 下(右)】 大師堂向拝

【写真 上(左)】 大師堂扁額

【写真 下(右)】 御府内霊場札所板

公式Webによると、『鬼平犯科帳』の一幕に成就院が登場するため、たまに鬼平ファンが寺を訪れるそうで、池波正太郎先生はごく近所に住んでいたことがあるとの由。

そのほか、観音さまをお祀りする「与楽」とご遺骨をお納めする「抜苦」の二つのお堂で成り立つ「称観堂」。

東日本大震災の大津波でなぎ倒された岩手県陸前高田市の高田松原の被災松を材として造立された「やすらぎ聖観音像」も御座されます。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

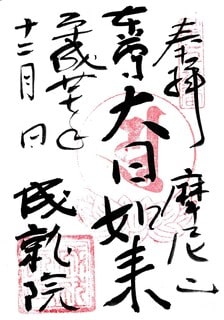

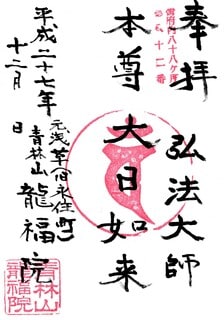

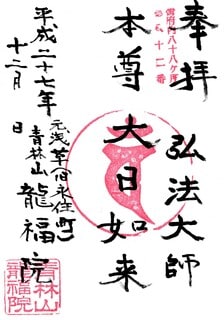

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 大日如来」「弘法大師」の揮毫と弘法大師のお種子「ユ」の御寶印(蓮華座+宝珠)、右に「第七十八番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

御府内霊場の御朱印で、本尊大日如来で「ユ」の御寶印が捺されている例はめずらしいです。

■ 第79番 清水山 専教院

(せんきょういん)

文京区小日向3-6-10

真言宗豊山派

御本尊:地蔵菩薩

札所本尊:地蔵菩薩

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第79番

第79番は小日向の専教院です。

第79番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに専教院で、第79番札所は開創当初から小日向の専教院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

専教院は寛文五年(1665年)ないし延宝九年(1681)の創建で、開山は良法法印。

中興は法印尊椄(文化十年(1813年)寂)と伝わります。

天明(1781-1789年)の頃、四國八十八ヶ所第七十九番、讃岐國西ノ庄崇徳山天王寺の札所を写し、御府内八十八ヶ所の内七十九番札所となり、以降参詣人を集めています。

本堂内に御本尊として地蔵菩薩木立像を奉安。

両脇士に如意輪観世音菩薩、聖観世音菩薩を安するといういささか変わった尊格配置です。

厨子入の弘法大師木像は、御本尊とともに御府内霊場の拝所となっていました。

さらに十二童子を従えた辨財天も霊場札所の拝所とされていたようです。

文政(1818-1830年)の頃には境内は三百三十八坪ほどもあったといいますが、いまは住宅?の1室に収まっています。

それでも御府内霊場第79番の札所を堅持しておられるのはありがたいことです。

灌頂寺の寺号については記されている資料が少ないですが、正式な号では入るのかもしれません。(清水山 灌頂寺 専教院)

専教院については史料類がすくなく、これ以上掘り下げられませんでした。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

七十九番

小日向臺町

清水山 専教院

中野村宝仙寺末 新義

本尊:地蔵菩薩 弁才天 弘法大師

■ 『寺社書上 [26] 小日向寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.126』

小日向臺町

中野村宝仙寺末 新義真言宗

清水山専教院

起立年月日相知不申候

開山 相知不申候

開基 相知不申候

中興 法印尊椄 文化十年(1813年)寂

本堂

本尊 地蔵菩薩木佛立像 両脇士 如意輪木佛立像 聖観音木佛立像

弘法大師木像厨子入 八十八ヶ所内七十九番之札所

辨財天 十二童子

江府八十八観音の内第七拾九番 号ハ讃州崇徳天皇

「専教院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:戸松昌訓著『〔尾張屋板切絵図 18〕』東都小石川絵図,尾張屋清七,嘉永7[1854]/安政[4][1857]改.東京都立中央図書館TOKYOアーカイブ(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅ないし有楽町線「江戸川橋」駅でいずれも徒歩約10分。

小日向あたりは狭くて入り組んだ路地が多く、アプローチはなかなかやっかいです。

「茗荷谷」駅からだと拓殖大学を回り込むかたちとなりわかりにくいです。

駅から大日坂を登って突き当たりを右折して到達する「江戸川橋」駅ルートの方が、登り坂となりますがおそらくわかりやすいかと。

【写真 上(左)】 外観(2016.5)

【写真 下(右)】 石仏群(2016.5)

【写真 上(左)】 百万遍の碑(2016.5)

【写真 下(右)】 扁額(2016.5)

2016年に参拝したときは3階建の集合住宅のような外観で、本堂は2階でしたが、2019年参拝時には建て替えられていて、シックな2階建の建物の1階が本堂となっていました。

【写真 上(左)】 外観(2019.10)

【写真 下(右)】 エントランス(2019.10)

ご在院の場合は、室内の本堂にあげていただける可能性があります。

こういうシチュエーションでは、御真言だけでなく読経のひとつもあげないとどうにも手持ち無沙汰になるので、やはり御府内霊場巡拝には数珠と勤行式は携帯した方がベターかと思います。

【写真 上(左)】 向拝(2019.10)

【写真 下(右)】 扁額(2019.10)

【写真 上(左)】 札所碑(2019.10)

【写真 下(右)】 百万遍の碑と石仏群(2019.10)

本堂前には御府内霊場札所碑、石仏群が並び、御府内霊場札所寺院であることを示しています。

ひときわ目立つ梵字碑は、明治維新に廃仏毀釈に対し仏教復興を主張し、戒律運動の普及に努められた名僧・雲照律師の百万遍の碑とのことです。(『ルートガイド』)

御朱印は堂内(室内)にて拝受しました。

なお、ご不在時は専用集印帳用紙との差し替え授与となる模様なので、通常の書置御朱印はいただけないかもしれません。

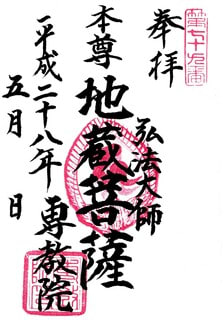

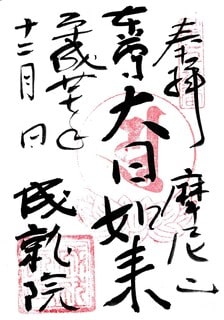

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 地蔵菩薩」「弘法大師」の揮毫と地蔵菩薩のお種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「第七十九番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第80番 太元山 宇賀院 長延寺

(ちょうえんじ)

港区三田4-1-29

真言宗豊山派

御本尊:地蔵菩薩

札所本尊:地蔵菩薩

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第80番

第80番は再度三田に戻って長延寺です。

第80番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに長延寺となっており、第80番札所は御府内霊場開創当初から三田寺町の長延寺であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

長延寺の開山は不明ですが、往古は数寄屋町あたりにあり、慶長六年(1601年)八丁堀に移り、寛永十二年(1635年)現在地(三田下寺町)に転じたといいます。

中興開山は覺順法印(元禄十六年(1703年)寂)と伝わります。

大塚護持院末の新義真言宗。

御本尊の地蔵菩薩木座像は菅原道真公の御作と伝わります。

本堂に弘法大師木座像、興教大師木座像、胎蔵界大日如来木座像、不動明王木立像、十一面観音木立像、大黒天木立像などを安していました。

御本尊は大日如来。

本堂内に弘法大師木座像、興教大師木座像、三尊阿弥陀如来木佛立像を奉安と伝わります。

『ルートガイド』によると、本堂には漆喰の鏝絵『不動明王霊夢』と『俵藤太』があり、作者である伊豆長八の高弟、今泉善吉の墓も当山にあるようです。

長延寺も史料類が少なく、この程度しか掘り下げられませんでした。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

八十番

芝三田寺町

太元山 宇賀院 長延寺

大塚護持院末 新義

本尊:地蔵菩薩 弘法大師 興教大師

■ 『寺社書上 [13] 三田寺社書上 参』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.69』

三田下寺町

大塚護持院末 新義真言宗

太元山宇賀院長延寺

開闢起立之年暦 開山開基等之儀相知不申候

開山大僧都者 寛永三年(1626年)遷化(『御府内寺社備考』)

古に数寄屋町に寺地●るゝ処 慶長十六年(1611年)右寺地より八町堀に代地拝領仕

寛永十二年(1635年)当地より当所(三田下寺町)に替地拝領仕候

中興開山 法印覚順 元禄十六年(1703年)寂

本堂

本尊 地蔵菩薩木座像 菅原道真卿作ト云

弘法大師木座像

興教大師同前(木座像)

胎蔵界大日如来木座像

不動明王木立像

十一面観音木立像

大黒天木立像

地蔵尊石佛

■ 『芝區誌』(デジタル版 港区のあゆみ)

長延寺 三田北寺町十三番地

新義真言宗の末寺で、太元山宇賀院と号する。創建年月不詳。往古数寄屋町邊にあり、慶長六年(1601年)八丁堀に移り、寛永十二年(1635年)此地に転じた。中興開山覺順は元禄十六年(1703年)十二月入寂した。府内八十八ヶ所札所の八十番である。

「長延寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは都営三田線「三田」駅で徒歩約10分。

国道1号に面したマンション内の寺院です。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 寺号標

【写真 上(左)】 参道入口の案内板

【写真 下(右)】 門扉

国道1号沿いから参道入口で、塀に寺号標と寺院・札所案内板が掲げられています。

その先が鉄の門扉でここにも寺号標が掲げられています。

【写真 上(左)】 門扉の寺号標

【写真 下(右)】 手前からの本堂

正面右手が本堂、左手が寺務所です。

本堂手前には御府内霊場札所碑。

【写真 上(左)】 札所碑

【写真 下(右)】 御寶号碑

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝上部

本堂は半地下的なつくりで、向拝見上げに山号扁額、弘法大師の扁額、御府内霊場札所板が掲げられています。

古色を帯びた御寶号碑も建ち、マンション内寺院ながら御府内霊場札所を示す事物が豊富な札所です。

【写真 上(左)】 山号扁額

【写真 下(右)】 弘法大師の扁額

【写真 上(左)】 札所板

【写真 下(右)】 御真言

本堂内には地蔵菩薩立像が御座され、地蔵菩薩の御真言と光明真言が掲げられていました。

御朱印は寺務所にて拝受しました。

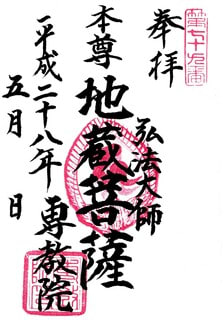

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「地蔵菩薩」「弘法大師」の揮毫、地蔵菩薩のお種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と三寶印。右に「御府内第八十番」の札所印。

左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第81番 医王山 光蔵院

(こうぞういん)

港区赤坂7-6-68

真言宗智山派

御本尊:弘法大師

札所本尊:弘法大師

司元別当:

他札所:

第81番は赤坂の光蔵院です。

第81番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに真藏院となっており、第81番札所は御府内霊場開創当初から江戸期を通じて三田寺町の真藏院であったとみられます。

光蔵院、真藏院について、光蔵院掲出の由来書、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

【光蔵院】

光蔵院は、寛永年代(1624-1644年)に西久保飯倉町一丁目(現・港区麻布台一丁目)に創立といい、芝愛宕前真福寺末寺の新義真言宗寺院です。

御本尊は薬師如来。

毘沙門天、弘法大師木座像、不動明王、愛染明王、歓喜天尊、稲荷小社一宇と石佛地蔵を安していました。

享保年間(1716-1736年)の頃から、川崎大師河原平間寺(金剛山平原寺金乗密院)が江戸の御旅所とし、弘法大師を御本尊として安置され(飯倉)厄除け大師として庶民の参詣が多かったといいます。

第23番札所の薬研堀不動院が川崎大師東京別院となったのは明治25年ですから、江戸期の光蔵院は御旅所ながら江戸別院的な役割を果たしていたのかもしれません。

その後御府内霊場第81番の札所となり、大正10年本堂を改築したものの、昭和20年5月戦災に遭って焼失しました。

昭和37年5月、御本尊に弘法大師を安置し飯倉の地で再建を果たしています。

その後飯倉は繁華地に変貌したため、現在地の赤坂に遷られ昭和63年3月に落成慶讃式法要を挙行、以降、赤坂の地で御府内霊場巡拝者を迎えています。

なお、現時点で光蔵院は『江戸切絵図』で発見できておりません。

【真藏院】

真藏院は、当初数寄屋橋に寺地を拝領して開創といい、寺地が御用地となったため慶長十六年(1611年)八丁堀に移転、こちらも御用地となったため寛永十二年(1635年)当所(三田寺町)に寺地を得て移転といいます。

開基の泉尊法印は寛永三年(1626年)卒と伝わります。

御本尊は胎蔵界大日如来。

弘法大師木座像、興教大師同前を安して御府内霊場の要件を満たしていました。

興教大師の御筆と伝わる不動尊、細川越中守家から寄附の不動尊(辨慶筆)も奉安していたようです。

山内に稲荷社を擁し、不動明王、愛染明王、十一面観世音菩薩を堂内に奉安と記されています。

明治初頭編纂の『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所異動資料に真藏院から光蔵院への異動の記載がないので、光蔵院への札所承継はそれ以降とみられます。

別当寺の性格が強くない真藏院が廃寺となった経緯は不明ですが、真藏院、光蔵院ともに愛宕前真福寺末寺の新義真言宗寺院。

光蔵院は(飯倉)厄除け大師として庶民の参詣が多かったといいますから、もとより弘法大師霊場札所の資格は有していたともみられ、この札所承継は自然な流れだったのかもしれません。

-------------------------

【史料】

【光蔵院】

■ 『寺社書上 [62] 飯倉寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.90』

西久保飯倉町一丁目

醫王山光蔵院

愛宕前真福寺末 新義真言宗

起立開山開基相知不申候

本堂

本尊 薬師如来木座像

毘沙門天木立像

弘法大師木座像

不動明王木座像

愛染明王木座像

歓喜天

稲荷小社一宇

石佛地蔵

【真藏院】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

八十一番

芝三田三軒寺町

朝光山 南峯寺 真藏院

愛宕山真福寺末 新義

本尊:金剛界大日如来 不動明王 弘法大師

■ 『御府内寺社備考P.93』

三田寺町

愛宕前真福寺末 新義真言宗

朝光山南峯寺真藏院

開闢之年代相知不申候

●●数寄屋橋に寺地拝領仕候 ●御用地と相成 慶長十六年(1611年)八丁堀に替地 是又●御用地と相成 寛永十二年(1635年)当所を替地ニ

開基 泉尊 寛永三年(1626年)卒

中興開山 宥●

本堂

本尊 胎蔵界大日如来木座像 通途作

弘法大師木座像 通途作

興教大師同前(木座像)

胎蔵界大日如来木座像

地蔵尊唐銅立像 通途作

不動尊 興教大師筆ト云

不動尊 辨慶筆 右ハ細川越中守殿●寄附

不動尊 妙沢筆

稲荷社

神躰不知

不動木坐像 通途作

愛染 同

十一面観音金佛

「真藏院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ千代田線「赤坂」駅で徒歩約6分。

「赤坂」駅からTBSを回り込み三分坂を登ります。

この三分坂はかなりの急坂で、光蔵院が赤坂の高台にあることがわかります。

【写真 上(左)】 三分坂

【写真 下(右)】 三分坂方向から

三分坂を登ってひとつめの路地を左に入り、クランクを抜けたところが入口です。

あたりは都心屈指の閑静な高級住宅地で、とくにランドマークもないので、東京で生まれ育った人でもなかなか訪れないところです。

【写真 上(左)】 光蔵院_側面(クランク前)

【写真 下(右)】 外観

邸宅風の寺院で、門脇の院号標がなれればおそらく寺院とは気づきません。

周囲に塀をまわし、金属の門扉はピシャリと閉められています。

超高級住宅地然としたあたりの雰囲気といい、この拒絶的な門扉といい、なかなか緊張を強いられる門前です。

意を決して門前のインターホンを推しても、反応があることは少ないともいいます。(Web情報)

こちらは、ご不在が多いらしく『ルートガイド』にも「事前連絡の上の訪問が望ましい」とあります。

なので、筆者は電話予約のうえお伺いしました。

【写真 上(左)】 院号標

【写真 下(右)】 本堂

インターフォンを推し来意を告げると、門扉を開けていただけ、手入れの行き届いた本堂にご案内いただきました。

本堂は寄棟造。二重の金属葺屋根で右寄りが向拝。

向拝見上げには院号扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 奉納額

山内、塀の側面には年季の入った奉納額も掲げられていました。

本堂内正面に、お厨子内に御座される弘法大師像。

向かって右の壁面には胎蔵曼荼羅、左には金剛界曼荼羅が掲げられています。

御朱印は堂前で勤行をあげている間にお書きいただけます。

都心とは思えない閑静な空間。

高級住宅地に読経の声が流れていく様は、どこか不思議な感じがします。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に弘法大師のお種子「ユ」「弘法大師」の揮毫と三寶印と「災厄消除」の印判。右に「第八十一番」の札番揮毫。

左に印号の揮毫と寺院印が捺されています。

御府内霊場で弘法大師を御本尊とする寺院は意外に少なく、第1番高野山東京別院、第12番宝仙寺、第13番龍生院、第81番光蔵院、第88番文殊院の5箇寺を数えるのみです。

■ 第82番 青林山 最勝寺 龍福院

(りゅうふくいん)

台東区元浅草3-17-2

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第82番、弘法大師二十一ヶ寺第9番

第82番は元浅草の龍福院です。

第82番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに龍福院で、第82番札所は開創当初から浅草新寺町の龍福院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

龍福院の創建年代は不明ですが、正保元年(1644年)日本橋・谷町から当地へ移転したといいます。

開山・開基は伝わっていないようですが、法流開山として法印如桂(宝永三年(1706年))の名が伝わります。

本堂に御本尊として弘法大師の御作と伝わる大日如来木座像、祈祷仏として薬師如来木座像を奉安といいます。

寺号については、『御府内八十八ケ所道しるべ』に「薬師寺」とあり、一時期「最勝寺」ではなく「薬師寺」を号していたのかもしれません。

弘法大師の御作と伝わる大日如来奉安の1点でも、弘法大師霊場札所の資格は充分有していたのでは。

当山は史料類が少なく、これ以上は掘り下げられませんでした。

なお、山内には「最後の木版浮世絵師」と呼ばれた小林清親画伯の墓と記念碑があります。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

八十二番

浅草新寺町

青林山 薬師寺 龍福院

大塚護持末 新義

本尊:大日如来 薬師如来 弘法大師

■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.96』

浅草新寺町

大塚護持末 新義真言宗

青林山最勝寺龍福院

起立年代相知不申

往古谷町ニ●● 大猷院様御代御用ニ付 正保元年(1644年)当寺町ヘ●●仰付候

開山・開基 知不申

法流開山 法印如桂 宝永三年(1706年)卒

本堂

本尊 大日如来木座像 弘法大師作

祈祷仏 薬師如来木座像

稲荷社

庚申塚

「龍福院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約5分。

都道463号浅草通り「松が谷一丁目」交差点から左衛門橋通りを南下して4つめ角を東に入ったところです。

元浅草~寿とつづく、御府内霊場札所密集エリアでは南寄りに位置し、むしろ「新御徒町」駅(都営大江戸線・つくばエクスプレス)の方が近いと思います。

【写真 上(左)】 門前

【写真 下(右)】 院号標

門柱と主門・脇門の構成で2度の参拝時はいずれもすべての門扉は閉ざされていましたが、脇門の施錠はされていなかったので、こちらから参内しました。

この門扉は「鉄御納戸色」とでもいうのでしょうか、くすんだ青灰色でかなりの威圧感があります。

御府内霊場札所でなかったら、ふつうは山内に入らないかと思います。

『ルートガイド』には「門が閉まっている日もあるようなので、事前に訪問させていただきたい旨を連絡しておくほうがベター。」とあります。

たしかに、こちらは事前確認がベターかもしれません。

【写真 上(左)】 札所標

【写真 下(右)】 天水鉢

門柱に院号標と御府内霊場札所標。

参道正面の本堂は宝形造ないし寄棟造桟瓦葺で頂に宝珠を置いています。

流れ向拝でコンクリ造のがっしりとした水引虹梁。

左右に花頭窓を置いて近代建築ながら雰囲気のある仏堂です。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

無断で勤行をあげるのも憚られるので、まずは庫裡で御府内霊場巡拝の旨と御朱印をお願いし、勤行のあいだに御朱印のご準備をいただきました。

本堂内はよく見えませんでしたが、『ルートガイド』によると御本尊は金剛界大日如来、左右に弘法大師と興教大師の御像が奉安されているようです。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+宝珠)、右に「御府内八十八ヶ所第八十二番」の札所印。

左に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-27)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ 黄昏に風る feat.Osakana / Music&Arrangement:Koa

■ 春空-ハルソラ- - 石野田奈津代

■ Far On The Water - kalafina Live FOTW Special Final

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第78番 摩尼山 寶光寺 成就院

(じょうじゅいん)

公式Web

台東区東上野3-32-15

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第78番、奥の細道関東路三十三所霊場第5番

第78番は東上野の成就院です。

御府内霊場には「成就院」を号する札所寺院がふたつ(第43番(元浅草)、第78番(東上野))あり、前者を百観音成就院、後者を田中成就院と呼んで区別しているようです。

第78番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに成就院で、第78番札所は開創当初から下谷田中の成就院であったとみられます。

公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

成就院は、慶長十六年(1611年)、開山・鏡傳法印が神田北寺町に寺地を与えられ開創しました。

『ルートガイド』には、鏡傳法印は徳川家康公に従い江戸に入ったとあります。

慶安元年(1648年)、下谷の現在地を拝領し移転しています。

中興開山と伝わる法印鏡伝は寛文二年(1662年)卒なので、おそらく下谷への移転で功をなされたのかと思います。

当時の下谷は江戸の町外れで、まわりは田んぼだったので「田中(の)成就院」と呼ばれ、いまでも通称として残っています。

浅草の成就院(百観音成就院)との識別のためにも、この通称は必須だったのでは。

■ 『寺社書上』、『御府内寺社備考』には、本所彌勒寺末の新義真言宗とあります。

御本尊には大日如来木坐像、本堂内に弘法大師木坐像、輿教大師木坐像を安し、御府内霊場札所の要件を満たしていました。

「不動尊木立像 弘法大師作」という見逃せない記述もあります。

本堂とは別に地蔵堂があり、地蔵尊の石仏を安していました。

「稲荷社」とあるのは鎮守だったのかもしれません。

公式Webによると、地蔵堂・稲荷社は、いまは伝えられていないとのこと。

また、安政の大地震や関東大震災などの火災で堂宇を消失し、明治の廃仏毀釈の波を受けて衰微してしまったことなどが記されています。

『江戸切絵図』をみるとかなりの敷地をもつ大寺院だったようですが、関東大震災後、境内地が大きく削られてしまったとのことです。

それでも公式Webには寺伝等が詳細に記載され、名刹の矜持が伝わってきます。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

七十八番

下谷田中

摩尼山 宝光院 成就院

本所二ツ目彌勒寺末 新義

本尊:大日如来 浪切不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [116] 下谷寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.96』

下谷田中

本所彌勒寺末 新義真言宗

摩尼山宝光寺成就院

拙寺起立之儀ハ相知不申候ヘ共 往古慶長十六年(1611年)神田北寺町三十七年往居 慶安元年(1648年)中只今之地面拝領仕引移申候

中興開山 法印鏡伝 寛文二年(1662年)卒

当寺往昔田の中にありし故 田中成就院と唱ヘならはしたるよし 惣ての書上に下谷中成就院と書せり されは田中の唱ハ当寺に限たる事なり 浅草に同宗にて同名の寺あり 是をハ百観音成就院と俗に呼へり

本尊 大日如来木坐像

弘法大師木坐像 輿教大師木坐像

不動尊木立像 弘法大師作

地蔵堂 地蔵尊石像

稲荷社

「成就院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』下谷絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約1分と至近、元浅草~寿とつづく、御府内霊場札所密集エリアの入口にあります。

「稲荷町」駅から南に伸びる清洲橋通り沿いにあります。

山門は門柱で、間口はさほど広くはないですが、敷地はそれなりの広さがあります。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 山内入口

門柱に院号標、門柱前に御府内霊場札所碑。

【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑

【写真 下(右)】 緑濃い山内

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

下町とは思えない緑濃い山内。

参道正面が庫裡で、屋根に千鳥破風を配してこ洒落たつくり。

その右よこが本堂で、入母屋造瓦葺流れ向拝、向拝に大がかりな唐破風を起こし、庫裡の千鳥破風と意匠的に呼応しています。

【写真 上(左)】 見事な彫刻

【写真 下(右)】 本堂扁額

水引虹梁は上下二連。両端に見返り(阿吽の)獅子と雲形の木鼻、頭貫上に連三ッ斗以上を端正に連ねるテクニカルな斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に玉持龍の彫刻。

木鼻の見返り獅子、手挟の波紋、中備の玉持龍ともに見事な仕上がりで、こちらは「昭和の名工」といわれた金子光清師の作とのこと。

すこぶる雰囲気のある向拝で、上部には山号扁額を掲げています。

本堂の須弥壇には御本尊大日如来、左手に観世音菩薩、右手に阿弥陀如来の大日三尊を奉安。

左端に吉祥天、右端には多聞天、不動明王を安置しているそうです。

【写真 上(左)】 修行大師像

【写真 下(右)】 修行大師像と大師堂

本堂前には修行大師像、その裏手には大師堂があります。

御府内霊場で大師堂が残っている札所は意外に少ないのですが、こちらはしっかりとした大師堂を護持されています。

【写真 上(左)】 大師堂

【写真 下(右)】 大師堂向拝

【写真 上(左)】 大師堂扁額

【写真 下(右)】 御府内霊場札所板

公式Webによると、『鬼平犯科帳』の一幕に成就院が登場するため、たまに鬼平ファンが寺を訪れるそうで、池波正太郎先生はごく近所に住んでいたことがあるとの由。

そのほか、観音さまをお祀りする「与楽」とご遺骨をお納めする「抜苦」の二つのお堂で成り立つ「称観堂」。

東日本大震災の大津波でなぎ倒された岩手県陸前高田市の高田松原の被災松を材として造立された「やすらぎ聖観音像」も御座されます。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 大日如来」「弘法大師」の揮毫と弘法大師のお種子「ユ」の御寶印(蓮華座+宝珠)、右に「第七十八番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

御府内霊場の御朱印で、本尊大日如来で「ユ」の御寶印が捺されている例はめずらしいです。

■ 第79番 清水山 専教院

(せんきょういん)

文京区小日向3-6-10

真言宗豊山派

御本尊:地蔵菩薩

札所本尊:地蔵菩薩

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第79番

第79番は小日向の専教院です。

第79番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに専教院で、第79番札所は開創当初から小日向の専教院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

専教院は寛文五年(1665年)ないし延宝九年(1681)の創建で、開山は良法法印。

中興は法印尊椄(文化十年(1813年)寂)と伝わります。

天明(1781-1789年)の頃、四國八十八ヶ所第七十九番、讃岐國西ノ庄崇徳山天王寺の札所を写し、御府内八十八ヶ所の内七十九番札所となり、以降参詣人を集めています。

本堂内に御本尊として地蔵菩薩木立像を奉安。

両脇士に如意輪観世音菩薩、聖観世音菩薩を安するといういささか変わった尊格配置です。

厨子入の弘法大師木像は、御本尊とともに御府内霊場の拝所となっていました。

さらに十二童子を従えた辨財天も霊場札所の拝所とされていたようです。

文政(1818-1830年)の頃には境内は三百三十八坪ほどもあったといいますが、いまは住宅?の1室に収まっています。

それでも御府内霊場第79番の札所を堅持しておられるのはありがたいことです。

灌頂寺の寺号については記されている資料が少ないですが、正式な号では入るのかもしれません。(清水山 灌頂寺 専教院)

専教院については史料類がすくなく、これ以上掘り下げられませんでした。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

七十九番

小日向臺町

清水山 専教院

中野村宝仙寺末 新義

本尊:地蔵菩薩 弁才天 弘法大師

■ 『寺社書上 [26] 小日向寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.126』

小日向臺町

中野村宝仙寺末 新義真言宗

清水山専教院

起立年月日相知不申候

開山 相知不申候

開基 相知不申候

中興 法印尊椄 文化十年(1813年)寂

本堂

本尊 地蔵菩薩木佛立像 両脇士 如意輪木佛立像 聖観音木佛立像

弘法大師木像厨子入 八十八ヶ所内七十九番之札所

辨財天 十二童子

江府八十八観音の内第七拾九番 号ハ讃州崇徳天皇

「専教院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:戸松昌訓著『〔尾張屋板切絵図 18〕』東都小石川絵図,尾張屋清七,嘉永7[1854]/安政[4][1857]改.東京都立中央図書館TOKYOアーカイブ(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅ないし有楽町線「江戸川橋」駅でいずれも徒歩約10分。

小日向あたりは狭くて入り組んだ路地が多く、アプローチはなかなかやっかいです。

「茗荷谷」駅からだと拓殖大学を回り込むかたちとなりわかりにくいです。

駅から大日坂を登って突き当たりを右折して到達する「江戸川橋」駅ルートの方が、登り坂となりますがおそらくわかりやすいかと。

【写真 上(左)】 外観(2016.5)

【写真 下(右)】 石仏群(2016.5)

【写真 上(左)】 百万遍の碑(2016.5)

【写真 下(右)】 扁額(2016.5)

2016年に参拝したときは3階建の集合住宅のような外観で、本堂は2階でしたが、2019年参拝時には建て替えられていて、シックな2階建の建物の1階が本堂となっていました。

【写真 上(左)】 外観(2019.10)

【写真 下(右)】 エントランス(2019.10)

ご在院の場合は、室内の本堂にあげていただける可能性があります。

こういうシチュエーションでは、御真言だけでなく読経のひとつもあげないとどうにも手持ち無沙汰になるので、やはり御府内霊場巡拝には数珠と勤行式は携帯した方がベターかと思います。

【写真 上(左)】 向拝(2019.10)

【写真 下(右)】 扁額(2019.10)

【写真 上(左)】 札所碑(2019.10)

【写真 下(右)】 百万遍の碑と石仏群(2019.10)

本堂前には御府内霊場札所碑、石仏群が並び、御府内霊場札所寺院であることを示しています。

ひときわ目立つ梵字碑は、明治維新に廃仏毀釈に対し仏教復興を主張し、戒律運動の普及に努められた名僧・雲照律師の百万遍の碑とのことです。(『ルートガイド』)

御朱印は堂内(室内)にて拝受しました。

なお、ご不在時は専用集印帳用紙との差し替え授与となる模様なので、通常の書置御朱印はいただけないかもしれません。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 地蔵菩薩」「弘法大師」の揮毫と地蔵菩薩のお種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「第七十九番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第80番 太元山 宇賀院 長延寺

(ちょうえんじ)

港区三田4-1-29

真言宗豊山派

御本尊:地蔵菩薩

札所本尊:地蔵菩薩

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第80番

第80番は再度三田に戻って長延寺です。

第80番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに長延寺となっており、第80番札所は御府内霊場開創当初から三田寺町の長延寺であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

長延寺の開山は不明ですが、往古は数寄屋町あたりにあり、慶長六年(1601年)八丁堀に移り、寛永十二年(1635年)現在地(三田下寺町)に転じたといいます。

中興開山は覺順法印(元禄十六年(1703年)寂)と伝わります。

大塚護持院末の新義真言宗。

御本尊の地蔵菩薩木座像は菅原道真公の御作と伝わります。

本堂に弘法大師木座像、興教大師木座像、胎蔵界大日如来木座像、不動明王木立像、十一面観音木立像、大黒天木立像などを安していました。

御本尊は大日如来。

本堂内に弘法大師木座像、興教大師木座像、三尊阿弥陀如来木佛立像を奉安と伝わります。

『ルートガイド』によると、本堂には漆喰の鏝絵『不動明王霊夢』と『俵藤太』があり、作者である伊豆長八の高弟、今泉善吉の墓も当山にあるようです。

長延寺も史料類が少なく、この程度しか掘り下げられませんでした。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

八十番

芝三田寺町

太元山 宇賀院 長延寺

大塚護持院末 新義

本尊:地蔵菩薩 弘法大師 興教大師

■ 『寺社書上 [13] 三田寺社書上 参』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.69』

三田下寺町

大塚護持院末 新義真言宗

太元山宇賀院長延寺

開闢起立之年暦 開山開基等之儀相知不申候

開山大僧都者 寛永三年(1626年)遷化(『御府内寺社備考』)

古に数寄屋町に寺地●るゝ処 慶長十六年(1611年)右寺地より八町堀に代地拝領仕

寛永十二年(1635年)当地より当所(三田下寺町)に替地拝領仕候

中興開山 法印覚順 元禄十六年(1703年)寂

本堂

本尊 地蔵菩薩木座像 菅原道真卿作ト云

弘法大師木座像

興教大師同前(木座像)

胎蔵界大日如来木座像

不動明王木立像

十一面観音木立像

大黒天木立像

地蔵尊石佛

■ 『芝區誌』(デジタル版 港区のあゆみ)

長延寺 三田北寺町十三番地

新義真言宗の末寺で、太元山宇賀院と号する。創建年月不詳。往古数寄屋町邊にあり、慶長六年(1601年)八丁堀に移り、寛永十二年(1635年)此地に転じた。中興開山覺順は元禄十六年(1703年)十二月入寂した。府内八十八ヶ所札所の八十番である。

「長延寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは都営三田線「三田」駅で徒歩約10分。

国道1号に面したマンション内の寺院です。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 寺号標

【写真 上(左)】 参道入口の案内板

【写真 下(右)】 門扉

国道1号沿いから参道入口で、塀に寺号標と寺院・札所案内板が掲げられています。

その先が鉄の門扉でここにも寺号標が掲げられています。

【写真 上(左)】 門扉の寺号標

【写真 下(右)】 手前からの本堂

正面右手が本堂、左手が寺務所です。

本堂手前には御府内霊場札所碑。

【写真 上(左)】 札所碑

【写真 下(右)】 御寶号碑

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝上部

本堂は半地下的なつくりで、向拝見上げに山号扁額、弘法大師の扁額、御府内霊場札所板が掲げられています。

古色を帯びた御寶号碑も建ち、マンション内寺院ながら御府内霊場札所を示す事物が豊富な札所です。

【写真 上(左)】 山号扁額

【写真 下(右)】 弘法大師の扁額

【写真 上(左)】 札所板

【写真 下(右)】 御真言

本堂内には地蔵菩薩立像が御座され、地蔵菩薩の御真言と光明真言が掲げられていました。

御朱印は寺務所にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「地蔵菩薩」「弘法大師」の揮毫、地蔵菩薩のお種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と三寶印。右に「御府内第八十番」の札所印。

左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第81番 医王山 光蔵院

(こうぞういん)

港区赤坂7-6-68

真言宗智山派

御本尊:弘法大師

札所本尊:弘法大師

司元別当:

他札所:

第81番は赤坂の光蔵院です。

第81番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに真藏院となっており、第81番札所は御府内霊場開創当初から江戸期を通じて三田寺町の真藏院であったとみられます。

光蔵院、真藏院について、光蔵院掲出の由来書、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

【光蔵院】

光蔵院は、寛永年代(1624-1644年)に西久保飯倉町一丁目(現・港区麻布台一丁目)に創立といい、芝愛宕前真福寺末寺の新義真言宗寺院です。

御本尊は薬師如来。

毘沙門天、弘法大師木座像、不動明王、愛染明王、歓喜天尊、稲荷小社一宇と石佛地蔵を安していました。

享保年間(1716-1736年)の頃から、川崎大師河原平間寺(金剛山平原寺金乗密院)が江戸の御旅所とし、弘法大師を御本尊として安置され(飯倉)厄除け大師として庶民の参詣が多かったといいます。

第23番札所の薬研堀不動院が川崎大師東京別院となったのは明治25年ですから、江戸期の光蔵院は御旅所ながら江戸別院的な役割を果たしていたのかもしれません。

その後御府内霊場第81番の札所となり、大正10年本堂を改築したものの、昭和20年5月戦災に遭って焼失しました。

昭和37年5月、御本尊に弘法大師を安置し飯倉の地で再建を果たしています。

その後飯倉は繁華地に変貌したため、現在地の赤坂に遷られ昭和63年3月に落成慶讃式法要を挙行、以降、赤坂の地で御府内霊場巡拝者を迎えています。

なお、現時点で光蔵院は『江戸切絵図』で発見できておりません。

【真藏院】

真藏院は、当初数寄屋橋に寺地を拝領して開創といい、寺地が御用地となったため慶長十六年(1611年)八丁堀に移転、こちらも御用地となったため寛永十二年(1635年)当所(三田寺町)に寺地を得て移転といいます。

開基の泉尊法印は寛永三年(1626年)卒と伝わります。

御本尊は胎蔵界大日如来。

弘法大師木座像、興教大師同前を安して御府内霊場の要件を満たしていました。

興教大師の御筆と伝わる不動尊、細川越中守家から寄附の不動尊(辨慶筆)も奉安していたようです。

山内に稲荷社を擁し、不動明王、愛染明王、十一面観世音菩薩を堂内に奉安と記されています。

明治初頭編纂の『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所異動資料に真藏院から光蔵院への異動の記載がないので、光蔵院への札所承継はそれ以降とみられます。

別当寺の性格が強くない真藏院が廃寺となった経緯は不明ですが、真藏院、光蔵院ともに愛宕前真福寺末寺の新義真言宗寺院。

光蔵院は(飯倉)厄除け大師として庶民の参詣が多かったといいますから、もとより弘法大師霊場札所の資格は有していたともみられ、この札所承継は自然な流れだったのかもしれません。

-------------------------

【史料】

【光蔵院】

■ 『寺社書上 [62] 飯倉寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.90』

西久保飯倉町一丁目

醫王山光蔵院

愛宕前真福寺末 新義真言宗

起立開山開基相知不申候

本堂

本尊 薬師如来木座像

毘沙門天木立像

弘法大師木座像

不動明王木座像

愛染明王木座像

歓喜天

稲荷小社一宇

石佛地蔵

【真藏院】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

八十一番

芝三田三軒寺町

朝光山 南峯寺 真藏院

愛宕山真福寺末 新義

本尊:金剛界大日如来 不動明王 弘法大師

■ 『御府内寺社備考P.93』

三田寺町

愛宕前真福寺末 新義真言宗

朝光山南峯寺真藏院

開闢之年代相知不申候

●●数寄屋橋に寺地拝領仕候 ●御用地と相成 慶長十六年(1611年)八丁堀に替地 是又●御用地と相成 寛永十二年(1635年)当所を替地ニ

開基 泉尊 寛永三年(1626年)卒

中興開山 宥●

本堂

本尊 胎蔵界大日如来木座像 通途作

弘法大師木座像 通途作

興教大師同前(木座像)

胎蔵界大日如来木座像

地蔵尊唐銅立像 通途作

不動尊 興教大師筆ト云

不動尊 辨慶筆 右ハ細川越中守殿●寄附

不動尊 妙沢筆

稲荷社

神躰不知

不動木坐像 通途作

愛染 同

十一面観音金佛

「真藏院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ千代田線「赤坂」駅で徒歩約6分。

「赤坂」駅からTBSを回り込み三分坂を登ります。

この三分坂はかなりの急坂で、光蔵院が赤坂の高台にあることがわかります。

【写真 上(左)】 三分坂

【写真 下(右)】 三分坂方向から

三分坂を登ってひとつめの路地を左に入り、クランクを抜けたところが入口です。

あたりは都心屈指の閑静な高級住宅地で、とくにランドマークもないので、東京で生まれ育った人でもなかなか訪れないところです。

【写真 上(左)】 光蔵院_側面(クランク前)

【写真 下(右)】 外観

邸宅風の寺院で、門脇の院号標がなれればおそらく寺院とは気づきません。

周囲に塀をまわし、金属の門扉はピシャリと閉められています。

超高級住宅地然としたあたりの雰囲気といい、この拒絶的な門扉といい、なかなか緊張を強いられる門前です。

意を決して門前のインターホンを推しても、反応があることは少ないともいいます。(Web情報)

こちらは、ご不在が多いらしく『ルートガイド』にも「事前連絡の上の訪問が望ましい」とあります。

なので、筆者は電話予約のうえお伺いしました。

【写真 上(左)】 院号標

【写真 下(右)】 本堂

インターフォンを推し来意を告げると、門扉を開けていただけ、手入れの行き届いた本堂にご案内いただきました。

本堂は寄棟造。二重の金属葺屋根で右寄りが向拝。

向拝見上げには院号扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 奉納額

山内、塀の側面には年季の入った奉納額も掲げられていました。

本堂内正面に、お厨子内に御座される弘法大師像。

向かって右の壁面には胎蔵曼荼羅、左には金剛界曼荼羅が掲げられています。

御朱印は堂前で勤行をあげている間にお書きいただけます。

都心とは思えない閑静な空間。

高級住宅地に読経の声が流れていく様は、どこか不思議な感じがします。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に弘法大師のお種子「ユ」「弘法大師」の揮毫と三寶印と「災厄消除」の印判。右に「第八十一番」の札番揮毫。

左に印号の揮毫と寺院印が捺されています。

御府内霊場で弘法大師を御本尊とする寺院は意外に少なく、第1番高野山東京別院、第12番宝仙寺、第13番龍生院、第81番光蔵院、第88番文殊院の5箇寺を数えるのみです。

■ 第82番 青林山 最勝寺 龍福院

(りゅうふくいん)

台東区元浅草3-17-2

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第82番、弘法大師二十一ヶ寺第9番

第82番は元浅草の龍福院です。

第82番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに龍福院で、第82番札所は開創当初から浅草新寺町の龍福院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

龍福院の創建年代は不明ですが、正保元年(1644年)日本橋・谷町から当地へ移転したといいます。

開山・開基は伝わっていないようですが、法流開山として法印如桂(宝永三年(1706年))の名が伝わります。

本堂に御本尊として弘法大師の御作と伝わる大日如来木座像、祈祷仏として薬師如来木座像を奉安といいます。

寺号については、『御府内八十八ケ所道しるべ』に「薬師寺」とあり、一時期「最勝寺」ではなく「薬師寺」を号していたのかもしれません。

弘法大師の御作と伝わる大日如来奉安の1点でも、弘法大師霊場札所の資格は充分有していたのでは。

当山は史料類が少なく、これ以上は掘り下げられませんでした。

なお、山内には「最後の木版浮世絵師」と呼ばれた小林清親画伯の墓と記念碑があります。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

八十二番

浅草新寺町

青林山 薬師寺 龍福院

大塚護持末 新義

本尊:大日如来 薬師如来 弘法大師

■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.96』

浅草新寺町

大塚護持末 新義真言宗

青林山最勝寺龍福院

起立年代相知不申

往古谷町ニ●● 大猷院様御代御用ニ付 正保元年(1644年)当寺町ヘ●●仰付候

開山・開基 知不申

法流開山 法印如桂 宝永三年(1706年)卒

本堂

本尊 大日如来木座像 弘法大師作

祈祷仏 薬師如来木座像

稲荷社

庚申塚

「龍福院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約5分。

都道463号浅草通り「松が谷一丁目」交差点から左衛門橋通りを南下して4つめ角を東に入ったところです。

元浅草~寿とつづく、御府内霊場札所密集エリアでは南寄りに位置し、むしろ「新御徒町」駅(都営大江戸線・つくばエクスプレス)の方が近いと思います。

【写真 上(左)】 門前

【写真 下(右)】 院号標

門柱と主門・脇門の構成で2度の参拝時はいずれもすべての門扉は閉ざされていましたが、脇門の施錠はされていなかったので、こちらから参内しました。

この門扉は「鉄御納戸色」とでもいうのでしょうか、くすんだ青灰色でかなりの威圧感があります。

御府内霊場札所でなかったら、ふつうは山内に入らないかと思います。

『ルートガイド』には「門が閉まっている日もあるようなので、事前に訪問させていただきたい旨を連絡しておくほうがベター。」とあります。

たしかに、こちらは事前確認がベターかもしれません。

【写真 上(左)】 札所標

【写真 下(右)】 天水鉢

門柱に院号標と御府内霊場札所標。

参道正面の本堂は宝形造ないし寄棟造桟瓦葺で頂に宝珠を置いています。

流れ向拝でコンクリ造のがっしりとした水引虹梁。

左右に花頭窓を置いて近代建築ながら雰囲気のある仏堂です。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

無断で勤行をあげるのも憚られるので、まずは庫裡で御府内霊場巡拝の旨と御朱印をお願いし、勤行のあいだに御朱印のご準備をいただきました。

本堂内はよく見えませんでしたが、『ルートガイド』によると御本尊は金剛界大日如来、左右に弘法大師と興教大師の御像が奉安されているようです。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+宝珠)、右に「御府内八十八ヶ所第八十二番」の札所印。

左に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-27)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ 黄昏に風る feat.Osakana / Music&Arrangement:Koa

■ 春空-ハルソラ- - 石野田奈津代

■ Far On The Water - kalafina Live FOTW Special Final

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )