関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 鎌倉市の御朱印-19 (C.極楽寺口-2)

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 同-2 (A.朝夷奈口)

■ 同-3 (A.朝夷奈口)

■ 同-4 (A.朝夷奈口)

■ 同-5 (A.朝夷奈口)

■ 同-6 (B.名越口-1)

■ 同-7 (B.名越口-2)

■ 同-8 (B.名越口-3)

■ 同-9 (B.名越口-4)

■ 同-10 (B.名越口-5)

■ 同-11 (B.名越口-6)

■ 同-12 (B.名越口-7)

■ 同-13 (B.名越口-8)

■ 同-14 (B.名越口-9)

■ 同-15 (B.名越口-10)

■ 同-16 (B.名越口-11)

■ 同-17 (B.名越口-12)

■ 同-18 (C.極楽寺口-1)から。

53.行時山 光則寺(こうそくじ)

鎌倉公式観光ガイドWeb

鎌倉市長谷3-9-7

日蓮宗

御本尊:十界曼荼羅(『鎌倉市史 社寺編』)

司元別当:山王社(長谷)

札所:小田急沿線花の寺四季めぐり第33番

光則寺は、日蓮聖人、日朗上人ゆかりの日蓮宗寺院です。

鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。

文応元年(1260年)7月、日蓮聖人は『立正安国論』を幕臣の宿屋光則を通じて前執権北条時頼に提出しました。

しかし、この論は幕府に異見するものとされ、他宗からも反感を買い、日蓮聖人は数々の法難を受けられました。

「龍口(たつのくち)法難」もそのひとつです。

Wikipediaを参考にその経緯を追ってみます。

文永八年(1271年)9月12日、鎌倉幕府は幕府や諸宗を批判したとの咎で松葉ヶ谷の草庵で日蓮聖人を捕縛連行して佐渡國への流罪を申し渡しました。

9月13日子丑の刻、日蓮聖人は申し渡しに相違して、鎌倉口の頸の座(現・龍ノ口)に引き出され、あわや斬首の危機となりましたが、「不思議の奇瑞」により難を遁れたと伝わります。

その後、日蓮聖人は愛甲郡依智郷(現・厚木市)の佐渡守護代・本間六郎左衛門重連の館に移送され、一ヶ月後に佐渡に配流となりました。

「龍口法難」の際、日朗上人をはじめとする日蓮聖人の弟子達も迫害を受けました。

日朗上人(1245-1320年)は下総國海上郡能手郷に生まれたといい、父は平賀氏(平賀有国)、母は姓印東氏と伝わります。

建長六年(1254年)に鎌倉松葉ヶ谷で日蓮聖人の弟子となったといいます。

日蓮六老僧の一人で筑後房、大国阿闍梨とも称され、日朗門流・池上門流・比企谷門流の祖となりました。

文永八年(1271年)の「龍口法難」の際には、日蓮上人の有力檀越・四条金吾頼基らとともに幕臣・宿屋光則邸の土牢に押し込みとなりました。

四條金吾(左衛門尉)頼基は北条一族・名越(江間)家の執事で、建長五年(1253年)日蓮聖人に帰依して有力檀越となりました。

日蓮聖人の代表著作『開目抄』は佐渡から頼基に送られ、門下に広められたとも。

屋敷は光則寺のそば、長谷の収玄寺にあったといい、法名を収玄院日頼上人といいます。

なお、光則寺を四條金吾の屋敷跡とする資料もみられます。

宿屋光則(やどやみつのり)は、北条得宗家の被官で鎌倉幕府5代執権・北条時頼の家臣でした。

『吾妻鏡』(弘長3年11月22日條)は、時頼の臨終の際に看病を許された得宗被官7人の一人に挙げているので、時頼側近とみられます。

文応元年(1260年)7月、日蓮聖人の『立正安国論』は光則を経て時頼に提出されたといいい、日蓮聖人は『立正安国論』を光則邸(現・光則寺)で光則に委ねたともいいます。

「龍口法難」の際には日朗上人、四条金吾頼基らを自邸裏山の土牢に押し込みましたが、次第に日蓮聖人の教えに感化し、のちに自邸を日朗聖人を開山として寺となし、光則寺と号しました。

『新編相模國風土記稿』には、日朗上人が獄卒に訴え度々土牢を抜け出し佐渡の日蓮聖人のもとに向かったとありますが、主人の許可を得ずして獄卒が因人を逃すとは考えにくいので、光則は日朗上人の佐渡出向を許したか、あるいは黙認していたとみられます。

なお、日蓮聖人の佐渡配流赦免状も日朗上人がもたらしたという説がありますが、異論もあるようです。

光則寺の開山は日蓮聖人の佐渡からのご帰還(文永十一年(1274年)3月)後とみられます。

江戸時代、古田兵衛少輔重恒の室、大梅院常学日通が堂宇を再興したので、大梅寺とも呼ばれます。

樹齢約150年のカイドウをはじめ花の寺として知られ、小田急沿線花の寺四季めぐり第33番の札所にもなっています。

境内には大橋太郎通貞の土牢と伝える古墳もあります。

「歴史資料としての日蓮聖人遺文について」(小西日遶氏/PDF)等によると、大橋太郎通貞(貞経とも)は九州・豊後国の平家方の武将で、頼朝公の勘気を蒙り、領地を没収され鎌倉由比浜の土牢(光則寺山内の土牢?)に十二年間捕らえられていたといいます。

その妻は懐妊して豊後国(肥後国とも)におりましたが、無事男の子を産み落としました。

妻は夫は戦乱のなかすでに命を落としたと考え、夫の供養を子に託すため幼くして山寺に預けました。

子は昼夜に怠りなく法華経を読誦したので、ついに法華経一部を暗誦できるようになりました。

ある日その子は豊後を出て、鎌倉に至りました。

その子は八幡神の本地は霊山で法華経を説いた教主釈尊と信じ、父の生死を知る願いをかけつつ鶴岡八幡宮の宮前で法華経を誦したところ、読経の声は殿中に切々と響きわたり、

涙を流す人さえいたそうです。

ちょうど八幡宮を詣でていた頼朝公の奥方はその読経の声に尊さを感じ、その子を保護しました。

法華経を信じていた頼朝公は、その子を召し出して法華経の内で不審に思う経文について逐一尋ねたところ、その子はよどみなくこれに応えたそうです。

頼朝公は感じ入り、その子を持仏堂の読経僧としました。

ある日、囚人の首が切られると聞いてその子が涙を流したので、頼朝公がその理由を尋ねると、その子は自分は大橋太郎通貞の子で、父親は鎌倉で捕らえられているかもしれぬという懸念を話しました。

おりしも、その日に斬られることとなっていた囚人はかの大橋太郎通貞で、これを知った頼朝公は急ぎ梶原景時を刑場につかわして、刑の執行をとりやめました。

頼朝公は法華経の功徳に感じ入り、その子に様々な布施を与え、大橋太郎通貞にはもとの領地を安堵したといいます。

また、山内の稲荷社は鎮守で、建長四年(1252年)宿屋光則が上京の折、感得した木像の神躰を勧請して山内に建立と伝わります。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

光則寺 附宿屋光則𦾔跡

光則寺は、行時山と号す。大佛へ行道左にあり。此所を宿屋とも云ふ。相伝ふ、平時頼家臣、宿屋左衛門光則入道西信が宅地なりと。昔日蓮、龍口にて首の座に及ぶ時、弟子日朗・日心二人、檀那四條金吾、父子四人、安國寺にて召捕て、光則に預け給ひ、土籠に入らる。日蓮不思議の奇瑞有て害を免る。因て光則信を起し、宅地に草庵を結び、日朗を開山祖とす。光則が父の名を行時と云。近年、古田兵衛少輔重恆が後室、大梅院再興す。故に今大梅寺とも云なり。堂に、日蓮・日朗の木像、光則・四條金吾父子四人の像もあり。

妙本寺の末寺なり。

日朗土籠 寺の北の方、山上にあり。

■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)

光則寺 附宿屋光則𦾔跡

大佛へ行道の左の方、執権北條時頼の家臣、宿屋左衛門光則入道西信が宅地なりといふ。昔日蓮上人、龍の口にて刑に臨首の座に及ぶ時、弟子日朗・日心二人、檀那四條金吾父子四人、安國寺にて召捕、光則に預け給ひ土牢に入らる。日蓮、不思議の奇瑞有て害を遁る。因て光則も信を起し、宅地を以て草庵とし、日朗を開山となし、光則が父の名を行時といふゆえ、父の名を山号とし、我名を寺号とす。

中古以来、古田兵衛少輔重恆が後室大梅院、再興すといふ。故に今は大梅寺とも号するよし。

堂内に、日蓮上人・日朗の木像、光則・四條金吾父子四人の像も有。

妙本寺末なり。

日朗が土牢、寺の北の方なる山上にあり。

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)

光則寺

行時山と号す。法華宗大町妙本寺末

寺域はもともと北條時頼が臣宿屋左衛門光則入道西信が宅地なり。故に今も域内ばかりを宿屋と号す。

昔日蓮龍の口にて刑に臨し時弟子日朗・日眞二人檀那四條金吾父子四人を光則に預られ、

土の牢に入らる然るに日蓮不思議の奇瑞有て害を免れしかば是より光則深く渇仰し、宅地に一宇を営み、光則が父の名を行時と云ひしが故其名を山号とし、我名を寺号とし、日朗(元應二年(1320年)正月廿一日寂す)を開山始祖とすと云へり、其後、古田兵衛少輔重恒が室、堂宇を再興せり、故に或は大梅院とも唱ふ

本尊三寶を安ず 日蓮坐長一尺日法作の像あり(略)

稲荷社

境内の鎮守なり、愛敬稲荷と云ふ、縁起に拠るに往昔鍛冶宗近一條帝の勅により一振の劔を鍛し時、藤森の稲荷に祈誓しけるに神其懇誠を感じ、合鎚を助け給ひしとぞ、かくて其劔を捧げしに叡慮ありて宗近を賞し給ふ、かゝりしかば宗近崇敬の余り神躰を彫刻し、宅地に安じて合鎚稲荷と号しけり、其後建長四年(1252年)宿屋光則、北條時頼の旨を受け京に到て宗尊親王を迎まいらせし時我君守護の為宗近の劔を求けるに或夜此神霊童子に現じて一振の劔を授くと夢みしに覚て後枕上に小祠あり、開き見れば木像の神躰なり、光則奇異の思をなし鎌倉に帰り当社を造立せしと云ふ

開山堂

日朗・日眞、及四條金吾頼基、同左衛門・南條平七郎・中務三郎左衛門等の木像を置く

土牢

寺後の山上にあり文永八年(1271年)九月日蓮囚はれし時、日朗・日眞、及四條金吾頼基等四人を宿屋光則に預られ、此に繋累せらる(中略)かくて日蓮不思議の奇瑞ありて戮を宥められ、愛甲郡依智郷本間六郎左衛門重連が許にあり、十月三日依智より日朗等に書状を贈る(中略)同九日再窟中に離別の書翰を投ず 同九日、別送日朗状云日蓮波明日、佐渡國江罷也(中略)日朗窟中に在て吾師患難の惨に堪ず、獄吏に対ひ一度師の謫居を訪ひ再獄所に帰らん事を請けるに獄吏も其心の切なるに感じて是を許す、日朗殊に喜び潜に遁れ出て佐州の配所に至る事数度に及ぶ(中略)同十年(1273年)閏五月赦免あり

今窟内に日朗の像及び五輪塔あり

宿屋左衛門光則墓

寺後の山腹にあり 当時のものとは見えず 中古冥福のために建しなるべし、光則は北條時頼の臣なり

■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)

行時山光則寺と号する。日蓮宗。もと妙本寺末。

開山、日朗。開基、宿屋光則。

本尊、十界曼荼羅。

境内地1370坪

本堂・庫裏・山門等あり

寺伝に、宿屋光則は北条の被官、その父の名を行時といった。山号・寺号はこれによる。

文応元年(1264年)七月十六日、日蓮は立正安国論を宿屋光則の手を経て前執権時頼に上った。

光則は大覚禅師に参禅もしている。

文応八年(1271年)九月、日蓮佐渡に配流となったとき、日朗等を預って寺の後山にある土牢に入れた。後入信して宅を寺としたという。いまも寺のあるところを宿屋と呼んでいる。

江戸時代、古田兵衛少輔重恒の室、大梅院常学日通が堂宇を再興したので、大梅寺ともよぶという。

今の本堂は慶安三年(1650年)の建立と伝え、大震災後修理を加えた。

境内に大橋太郎通貞の土牢と伝える古墳がある。

■ 山内掲示(鎌倉市)

宗派 日蓮宗

山号寺号 行時山光則寺

建立 文永11年(1274)頃

開山 日朗上人

開基 宿谷光則

『立正安国論』などによって日蓮聖人が佐渡へ流された時、弟子の日朗上人も、北条時頼の家臣であった宿谷光則の屋敷に捕らえられました。

やがて光則は、日蓮聖人に帰依し、屋敷を光則寺としたと伝えられています。

境内の裏山には日朗上人が捕らえられていたと伝わる土牢が残っています。

境内には法華教の信者だった宮沢賢治の『雨ニモマケズ』の詩碑があり、樹齢二百年といわれるカイドウの古木をはじめ、四季折々さまざまな花が見られる鎌倉有数の花の寺です。

■ 山内掲示(日朗上人の土の牢)

文永十一年(1274年)頃に建立された光則寺は、もともとは北条時頼の側近・宿屋光則の屋敷であったが、日蓮聖人が佐渡へ流された時、高弟・日朗上人も捕らえられ、この邸内の土の牢に監禁されたといわれています。

その後、光則は次第に日蓮聖人に帰依し、日蓮赦免後は日朗上人を開山に光則寺を創建した。

この土の牢は700年以上の歴史を刻んでいると推定されています。

-------------------------

江ノ電「長谷」駅から鎌倉大仏高徳院にかけては、平日も観光客で賑わう鎌倉きっての観光スポットです。

しかし観光客が向かうのは鎌倉大仏が長谷観音(長谷寺)で、鎌倉大仏と長谷観音のあいだに位置する光則寺へ向かう人は多くはありません。

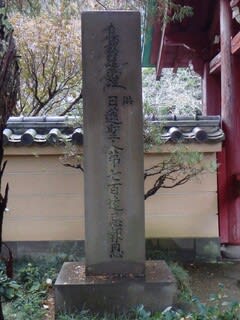

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 霊跡碑-1

「長谷観音前」交差点の1つ北側の信号から、西側の山寄りに向かって参道が伸びています。

参道入口に「日蓮聖人 立正安国論 上書 霊跡」の碑が建っています。

【写真 上(左)】 霊跡碑-2

【写真 下(右)】 宿屋氏邸址碑

数百mの長い参道で、光則寺の山内の懐は、南の長谷寺よりもふかくなっています。

参道途中に「日蓮聖人立正安國論進献霊跡」の碑とお題目碑。

また、「宿谷左衛門 宿屋?光則 邸址」の石碑も建っています。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 寺号標

【写真 上(左)】 山門前

【写真 下(右)】 山門

【写真 上(左)】 山門上部

【写真 下(右)】 山門扁額

さらに進むとやや開けて門柱があり、左右の門柱は山号・寺号の標となっています。

古木の先にある山門は、切妻屋根青銅本瓦棒葺でおそらく四脚門。

朱塗りで上部に精緻な龍つきの本蟇股を設え、「宿谷」の扁額を掲げています。

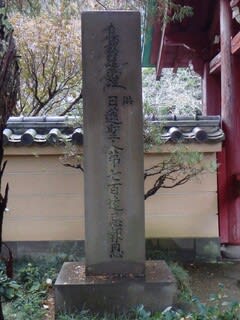

山門脇には「日蓮聖人 第七百遠忌報恩」の石碑。

【写真 上(左)】 遠忌報恩碑

【写真 下(右)】 山内-1

山門をくぐった山内は緑濃く、背後に山肌をみせて趣があります。

数基の石碑の向こうに本堂が見えます。

【写真 上(左)】 山内-2

【写真 下(右)】 本堂

本堂はおそらく寄棟造桟瓦葺流れ向拝。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股を置いています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

向拝正面桟唐戸のうえに「師孝第一」の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 日朗上人土牢への石段

【写真 下(右)】 土牢

本堂向かって右手の階段のうえに日朗上人の土牢があり、説明板もあります。

山内には宿屋光則の墓と大橋太郎通貞の土牢もあり、歴史の香りゆたかです。

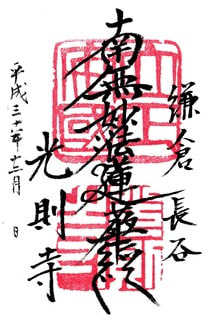

〔 光則寺の御首題・御朱印 〕

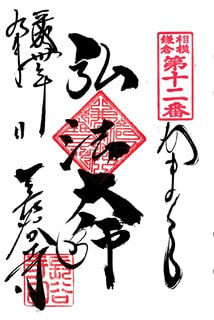

【写真 上(左)】 御首題

【写真 下(右)】 御朱印

54.海光山 慈照院 長谷寺(はせでら)

公式Web

鎌倉公式観光ガイドWeb

鎌倉市長谷3-11-2

浄土宗系単立

御本尊:十一面観世音菩薩

司元別当:

札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第4番、鎌倉三十三観音霊場第4番、相州二十一ヶ所霊場第12番、鎌倉六阿弥陀霊場第2番、鎌倉・江ノ島七福神(大黒天)

長谷寺は鎌倉有数の古刹で、長谷観音として広く知られています。

公式Web、鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。

開創は奈良時代の天平八年(736)と伝え、聖武天皇の治世下に勅願所と定められた鎌倉有数の古刹です。本尊は十一面観世音菩薩像。木彫仏としては日本最大級(高さ)の尊像で、坂東三十三所観音霊場の第四番に数えられる当山は、東国を代表する観音霊場の象徴としてその法灯を今の世に伝えています。

創建の時期や経緯については関連史料が少ないですが、天平八年(736年)、大和長谷寺の開基・德道上人を藤原房前が招いて十一面観世音菩薩像を御本尊として開山といいます。

海光山新長谷寺と号す、本尊十一面観音は長二丈六尺、和州長谷の観音と同木同作なりと

元正天皇の御宇(715-724年)、德道上人が大和長谷の山中に楠の巨木が倒れ香と瑞光を発しているのを見て、この霊木に観世音菩薩像を彫刻し、末世の衆生に結縁せしめるべく誦経礼念されました。

すると、老翁二人が来て我等で尊像を彫刻しようと云われたので、德道上人は歓喜しました。

德道上人は十一面大悲の尊像の彫刻を依頼すると二翁はわずか三日で尊像を彫り上げたといいます。

あるいは、かの二翁は「天照大神・春日明神なり、衆生利益の大願を成就せしめん為にここに来たりて彫刻せり」と告げ忽然と姿を消されたとも。

ときに養老五年(721年)三月のことといいます。

藤原北家の祖・房前卿は勅を奉じて長谷に下向し、僧行基(668-749年)を導師としてこの霊像の開眼供養の法会を修したといいます。

一説には霊像は二軀彫られ、一軀は長谷にとどめて長谷寺の御本尊となりました。

もう一軀は有縁の地に出現して衆生を済度し給へと海中に流され、十六年のちの天平八年(736年)6月三浦郡長井村の海上に現出されたといいます。

この吉祥は聖武帝の叡聞に達し、房前卿は德道上人を鎌倉に遣わして開山とし、海光山新長谷寺を号しました。

あるいは、尊像は馬入に流れ寄せ、いっときは飯山にあったのを、忍性(1217-1303年)と大江広元(1148-1225年)が鎌倉・長谷に移したともありますが、年代が合わないという説もあります。

康永元年(1342年)、足利尊氏公が御本尊を修飾、明徳三年(1392年)には足利義満公が後光を造立し、伝・行基作の御像をお前立として安置と伝わります。

慶長五年(1600年)関ヶ原の戦いの前に徳川家康公の御参あり 同十二年(1607年)には堂宇を修整、これを期に浄土宗に改宗し当時の住持・住持玉誉春宗を中興開山としています。

正保二年(1645年)酒井讃岐守忠勝が再修復し、再中興を辨秋(元禄七年(1694年)寂)としています。

以降も鎌倉を代表する名刹として参詣者を集め、坂東三十三箇所(観音霊場)第4番の札所にもなっています。

最近ではアート・音楽・食を融合した期間・人数限定イベント「長谷寺 NIGHT TABLE」を開催されるなど、新たな取り組みが注目を集めています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

長谷観音堂

海光山と号す。額に、長谷寺、子純筆とあり。子純筆、在杉本寺下。板東巡礼札所第四番なり。光明寺の末寺なり。相伝、此観音大和長谷より流木に流され、馬入へ流れ寄たるを上て、飯山に有しを、忍性と、大江廣元と謀て、此所に移すと、按ずるに忍性伝に健保後年に生、十六にて出家すとあり。廣元は、嘉禄元年(1225年)に卒す。時に忍性漸九 なり。旦【釋書】に、弘長の始、相陽に入とあれば、此事不審。又云、和州長谷の観音と此観音とは、一木の楠にて作れり。和州の観音は木本、此像は木末也。十一面観音にて、長二丈六尺二分、春日作。

按ずるに、春日と云は佛師の名なり。佛像のみにあらず。●の假面にも春日が作数多あり。(中略)

阿彌陀 作者不知

十一面像 詫間法眼作

如意輪像 安阿彌作

勢至像 安阿彌作 此像も畠山重忠が、持佛堂の本尊と云伝ふ。

聖徳太子像 作者不知

和州長谷開山徳道上人像 自作

毎年六月十七日、当寺の会にて貴賤老少参詣多し、寺領二貫文あり。

鶴岡一鳥居より十八町許あり。

慈照院 本堂の北東にあり。

慈眼院 本堂の東にあり。

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)

観音堂

海光山新長谷寺と号す、本尊十一面観音は長二丈六尺、和州長谷の観音と同木同作なりとぞ、縁起に拠に元正天皇の御宇(715-724年)德道上人和州長谷の山中に巨木の倒れ臥たるより異香常に薫と瑞光の現するを見て是を怪み其所に往て視るに十丈余の楠なり(中略)德道殊に悦び、かゝる霊木にて観音菩薩の像を彫刻し、末世の衆生に結縁せしめ普く救世の大悲を蒙らしめん事を志願して霊木に向ひ誦経礼念す(中略)

玆(ここ)に老翁二人来たりて我等尊像を彫刻しまいらせんと云ふ、德道歓喜し、二翁の姓名を尋るに稽文會稽首勳と云へる佛工なりと答ふ、德道卽十一面大悲の尊像を彫刻せんと請けるに二翁承諾して彼木を両斷となし纔(わずか)に三日を経て二躰を成就し、或は

天照大神・春日明神なり、衆生利益の大願を成就せしめん為に爰(ここ)に来たりて彫刻せりと告て忽雲中に化し去ぬ、時に養老五年(721年)三月なり(中略)

藤原房前勅を奉じて和州長谷に下向し、僧行基を導師として開眼供養の法会を修す(中略)

斯て一軀は其地にとゞめ、一軀は有縁の地に出現し、衆生を済度し給へと海中の波濤に泛(うか)ぶ、後十六年を経て天平八年(736年)六月十八日当國三浦郡長井村の海上に現出す、此事叡聞に達し藤原房前再僧德道を迎て開山とし、海光山新長谷寺と称すと云へり

按ずるに、佛像二軀を彫刻せしと云ふこと、菅公の長谷寺縁起に記されず、其他にも所見なければ、疑なきにあらざれど、其頃模造して此地に霊場を開きし、古刹なる事は知るべし、今姑く本文は、爰の縁起に従ふ、又或説に、此観音大和の長谷より、洪水に流され、馬入に流れ寄たるを上て、飯山に有しを、忍性(1217-1303年)と大江廣元と謀て此所に移すと云ふ、忍性が行状略頌に合考するに、年代合せず謬なり

康永元年(1342年)三月尊氏佛躰を修飾し箔を彩り、玅相を修治して荘厳を加へ、明徳三年(1392年)十二月義満後光を造立す、

行基作の同像(長八尺)を前立とし傍に勢至(座像長五尺、安阿彌作、畠山重忠が、持佛堂の本尊と云伝ふ)、如意輪(座像長二尺五寸作同上)、大黒(長三尺五寸弘法作)、恵比寿(運慶作)及び三十三身の観音像(各長三尺五寸義政の寄附と云ふ)、愛敬地蔵(座像長三尺、二位禅尼の寄附と云ふ)、大日(座像金佛、長三尺五寸八分)、彌勒(座像長二尺)並に開山德道(長三尺自作)等の像を置く(中略)

慶長五年(1600年)関原役の前東照宮御参あり 同十二年(1607年)更に命ありて堂宇を修整せらる

正保二年(1645年)酒井讃岐守忠勝資財を抛て再修復せり

中興を春宗(慶安元年(1648年)正月七日寂)、再中興を辨秋と云ふ 元禄七年(1694年)三月十七日寂す、当山七世中興、本尊並諸尊佛具等再建せしとぞ

板東札所第四なり(中略)

彌陀堂 本尊坐像長一尺 元は大町村内に建しを元禄年間(1688-704年)当寺寂譽が時此に移すと云ふ

五社明神社 神明・春日・白山・稲荷・天神を合祀す、村の鎮守なり

荒神社 神躰は運慶作観音の尊像、海中より出現の時佛躰に蝕せしめ、社を勧請すと伝へ貝柄荒神と唱ふ

辨天社 巌窟の内に安ず 長一尺五寸、弘法作、或は運慶作とも云ふ(中略)

別当二院

慈照院 浄土宗材木座光明寺末 本尊彌陀を安ず

慈照(眼?)院 本寺前に同じ 本尊は彌陀 開山を明譽と云ふ

■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)

海光山慈照院長谷寺と号する。浄土宗。もと光明寺末。いま単立宗教法人。

開山、德道。開基、藤原前房。天平八年(736年)の草創と云う。

中興、玉譽春宗、再中興、弁秋。

本尊、十一面観世音菩薩。

境内地2026.77坪

観音堂・拝観所・阿弥陀堂・大黒堂・鐘楼・客殿・庫裏・寺務所等あり

板東巡礼札所第四番。大和の長谷寺を本とすることは明らかである。

正治二年(1200年)に大江広元が重ねて寺を建てたという。

ともかく鎌倉末期にかなり大きな堂があったことは想像してよいと思う。

■ 山内掲示(鎌倉市)

宗派 単立(浄土宗)

山号寺号 海光山慈照院長谷寺

建立 天平8年(736)

開山 徳道上人

本尊の十一面観音像は日本最大級の木造の仏像です。

寺伝によると。開山の徳道上人が大和国(奈良県)初瀬の山中で見つけた樟の巨大な霊木から、二体の観音像が造られました。

一体は大和長谷寺の観音像となり、残る一体が衆生済度の願いが込められ海に流されたといいます。その後、三浦半島の長井浦(現在の初声あたり)に流れ着いた観音像を遷し、建立されたのが長谷寺です。

境内の見晴台からは鎌倉の海が一望でき、また、二千株を超えるアジサイをはじめ、四季折々の花木を楽しめます。

-------------------------

長谷周辺では、鎌倉大仏高徳院とならぶメジャーな観光スポットです。

駐車場はありますが、常時混雑気味で夕方は閉山時間の30分前に営業終了となり翌朝まで出庫できなくなるので要注意です。

【写真 上(左)】 参道-1

【写真 下(右)】 参道-2

山内は三段構成で、登るにしたがい変化のある景色を堪能できる美しい寺院です。

山内案内はこちら。

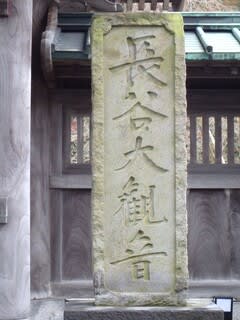

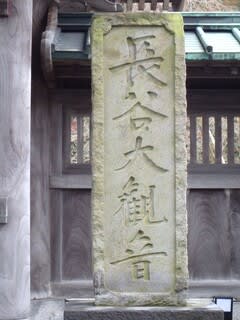

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 長谷大観音の石標

【写真 上(左)】 出世開運大黒天の石標と山門

【写真 下(右)】 門前の観音様と地蔵尊

県道から相当の幅員で引きこんだ山門前は、門前に伸びる松の木の存在感もあいまって、さすがに名刹の風格があります。

山門前には寺号標、長谷大観音の石標、出世開運大黒天の石標と観音様&地蔵尊が御座します。

【写真 上(左)】 山門-1

【写真 下(右)】 山門-2

【写真 上(左)】 山門見上げ

【写真 下(右)】 山門妻部

山門は切妻屋根青銅本瓦棒葺の堂々たる四脚門で常閉。妻部に大瓶束を置くしっかりとした意匠です。

山内口は左手通用門でこちらが拝観受付となっています。

受付を抜けると左手が以前の授与所。(現在、御朱印授与は本堂(観音堂)となっている模様。)

その脇に明治の文芸評論家・高山樗牛(たかやまちょぎゅう)の碑は、樗牛がこの地に居住したゆかりによるもの。

正面に妙智池、放生池を配した緑濃い庭園は四季折々の風情が楽しめ、花の寺としても知られています。

寺務所から右手方向に、和み地蔵、大黒堂、書院、辨天窟(堂)と露仏や堂宇が並び、こちらが一段目(下境内)となっています。

【写真 上(左)】 早春の下境内-1

【写真 下(右)】 早春の下境内-2

【写真 上(左)】 秋の山内

【写真 下(右)】 上境内への階段

寺務所は旧別当の慈照院と思われますが詳細不明。

その横に御座の「和み地蔵」はかわいい表情で、人気の撮影スポットです。

良縁地蔵、ふれ愛観音、梶山観音など多彩な露仏が御座し、稀少な相州二十一ヶ所霊場の札所標もありました。

【写真 上(左)】 寺務所

【写真 下(右)】 良縁地蔵

【写真 上(左)】 ふれ愛観音・梶山観音

【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場札所標

【写真 上(左)】 大黒堂

【写真 下(右)】 大黒堂の扁額

大黒堂は、もともと応永十九年(1412年)銘の尊像が堂宇本尊でしたが、いまは観音ミュージアムに収蔵されています。

現在の堂宇本尊は「出世・開運授け大黒天」、「さわり大黒天」で、鎌倉・江の島七福神巡り(大黒天霊場)の札所となっています。

【写真 上(左)】 辨天堂と弁天窟入口

【写真 下(右)】 辨天堂の扁額

大黒堂の対面には辨天堂と辨天窟。

弘法大師御参籠と伝わる弁天窟の内壁には弁財天、十六童子が彫られ、宇賀神も安置されています。

『新編相模國風土記稿』に「辨天社 巌窟の内に安ず 長一尺五寸、弘法作、或は運慶作とも云ふ」とある八臂辨財天ゆかりの窟とみられますが、こちらの尊像は現在観音ミュージアムに収蔵されています。(通常非公開)

【写真 上(左)】 辨天窟

【写真 下(右)】 卍池

【写真 上(左)】 地蔵堂

【写真 下(右)】 地蔵堂の扁額

庭園を抜けて斜め右手上方に進むと地蔵堂で、このあたりが二段目(上境内)の入口になります。

木々がうっそうと繁り、パワスポ的イメージのある一画です。

宝形造の地蔵堂には子孫繁栄ご利益の「福徳地蔵尊」が御座し、堂宇を囲むように地蔵尊が安置されています。

【写真 上(左)】 かきがら稲荷の鳥居

【写真 下(右)】 かきがら稲荷

さらに上方に進むとかきがら稲荷。

寺伝によると、御本尊の十一面観世音菩薩像が海上を流れている際、御尊体をお守りするためにかきがらが付着し、尊像をお導きしたといわれています。

その「かきがら」をお祀りしているお社で、「かきがら絵馬」は人気の絵馬となっています。

なお、かつて山内に御鎮座で長谷村の鎮守であった五社明神社(神明・春日・白山・稲荷・天神を合祀)は明治20年、甘縄神明宮境内に御遷座されています。

【写真 上(左)】 鐘楼

【写真 下(右)】 阿弥陀三尊碑

鐘楼の梵鐘は、文永元年(1264年)銘の鎌倉で3 番目に古い作例とされ国の重要文化財に指定、現在は観音ミュージアムで収蔵・展示されています。

現在の梵鐘は昭和59 年に新鋳されたもので、毎朝時を告げる鐘として鎌倉市民に親しまれています。

さて、いよいよ長谷寺の核心部です。

【写真 上(左)】 阿弥陀堂

【写真 下(右)】 阿弥陀堂の扁額

二層の楼閣の阿弥陀堂。

こちらに奉安の阿弥陀如来坐像は、源頼朝公が42 歳の厄除け祈願のために造立と伝わり「厄除阿弥陀」とも呼ばれます。

本像は近隣に所在した旧誓願寺の御本尊だったとされ、鎌倉六阿弥陀霊場の札所本尊となっています。

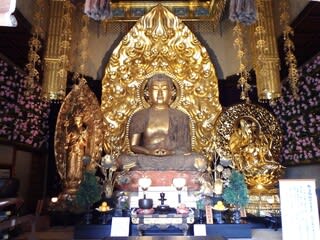

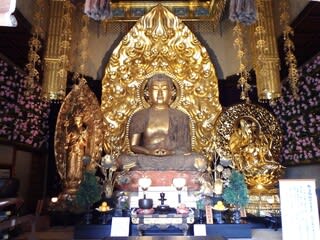

【写真 上(左)】 阿弥陀仏

【写真 下(右)】 本堂(観音堂)

【写真 上(左)】 斜めからの本堂

【写真 下(右)】 本堂(観音堂)入口

本堂(観音堂)も二層楼閣の堂々たる堂宇で、堂内にて参拝できます。

御本尊の十一面観音菩薩立像は像高9.18m、台座を数えると12mにも及び、木造では最大級の仏像とされます。

頭上に十一の尊顔、右手に錫杖、左手に花瓶を執られ、磐座に立たれる「長谷寺式十一面観音菩薩」です。

堂内右手には、弘法大師坐像が御座され、おそらくこちらが相州二十一ヶ所霊場札所本尊とみられます。

観音堂は幾度となく再建され、関東大震災でも甚大な被害を受けましたが、昭和61年再建がなっています。

【写真 上(左)】 長谷観音の扁額

【写真 下(右)】 観音ミュージアム

観音ミュージアムでは、数々の寺宝が観音菩薩信仰の教義とあわせ展示されています。

十一面観音菩薩立像(前立観音)は御本尊の前に祀られていた尊像で、江戸時代の造立と

されますが、行基作とも伝わる旧像の再興仏のようです。

三十三応現身像は室町時代造立とみられ、足利義政公の寄附とも伝わり鎌倉市指定文化財です。

長谷寺縁起絵巻は制作年(弘治三年(1557年)が判明する唯一の資料として神奈川県指定文化財となっています。

開山徳道上人坐像、「長谷寺」の寺号が確認できる最古(文永元年(1264年))の梵鐘や十一面観音懸仏なども展示されています。

観音ミュージアムサイトについては、→ こちらをご覧ください。

【写真 上(左)】 見晴台からの眺望-1

【写真 下(右)】 見晴台からの眺望-2

海側にせり出すようにある見晴台からは鎌倉の街並みと由比ガ浜、三浦半島から伊豆大島まで見渡せる眺望が楽しめ、その隣にある飲食所「海光庵」とともに人気スポットとなっています。

【写真 上(左)】 海光庵

【写真 下(右)】 上境内

山際に寄ったところに経蔵(輪蔵)。

輪蔵とは堂内の回転式書架で、中には一切経(大蔵経)が収められており、書架を一回転することで一切経をすべて読誦した功徳が得られるとされます。

輪蔵は正月三が日、8月10日(四萬六阡日)など特定の日のみ回すことができます。

【写真 上(左)】 経蔵

【写真 下(右)】 経蔵の向拝

【写真 上(左)】 経蔵の扁額

【写真 下(右)】 輪蔵

なお、観音ミュージアム前には四天王が御座しますが、主尊は複雑な印相につき不明です。

【写真 上(左)】 四天王と主尊

【写真 下(右)】 眺望散策路入口

経蔵からさらに登ると三段目の眺望散策路です。

平成のはじめに紫陽花が植栽され、いまでは40種類以上、約2500株の紫陽花が咲く鎌倉有数の紫陽花スポットとなっています。

ここからは見晴台を凌ぐ眺望が楽しめます。

【写真 上(左)】 散策路からの眺望-1

【写真 下(右)】 散策路からの眺望-2

御朱印は本堂(観音堂)で拝受できます。

混雑するので、前に御朱印帳をお預けし番号札をいただいて参拝後に受け取るのがベターかと思います。

また、複数の霊場札所を兼ねておられるので、霊場御朱印の申告は必須となります。

〔 長谷寺の御首題・御朱印 〕

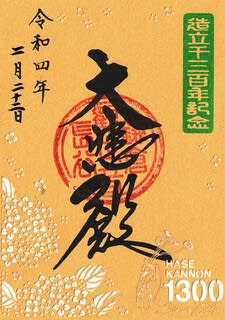

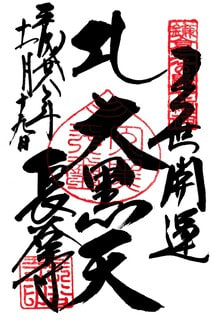

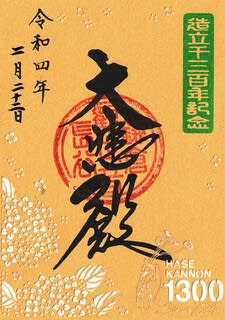

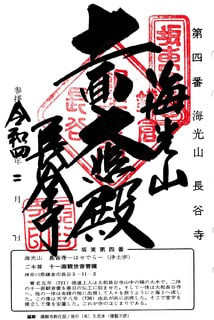

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印(造立千三百年記念)

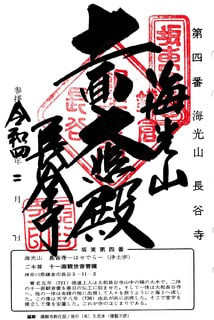

【写真 下(右)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印

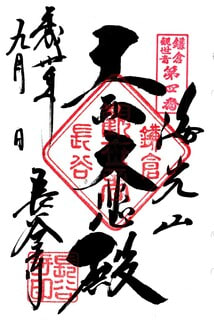

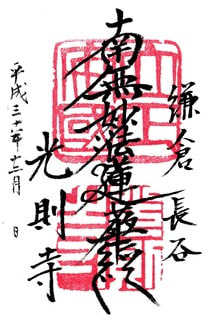

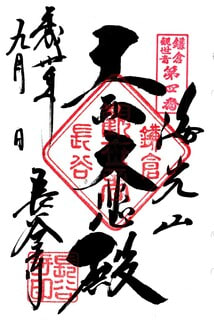

【写真 上(左)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印

【写真 下(右)】 鎌倉六阿弥陀霊場の御朱印

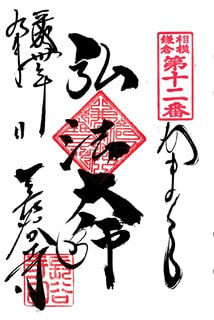

【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印

【写真 下(右)】 鎌倉・江ノ島七福神(大黒天)の御朱印

→ ■ 鎌倉市の御朱印-20 (C.極楽寺口-3)へつづく。

【 BGM 】

■ 空が凪いだら/After Calm - 凪葵(Nagi)

■ Sign - 幾田りら

■ おはよう、僕の歌姫 -Happy End Ver. - Covered by Cereus

■ 同-2 (A.朝夷奈口)

■ 同-3 (A.朝夷奈口)

■ 同-4 (A.朝夷奈口)

■ 同-5 (A.朝夷奈口)

■ 同-6 (B.名越口-1)

■ 同-7 (B.名越口-2)

■ 同-8 (B.名越口-3)

■ 同-9 (B.名越口-4)

■ 同-10 (B.名越口-5)

■ 同-11 (B.名越口-6)

■ 同-12 (B.名越口-7)

■ 同-13 (B.名越口-8)

■ 同-14 (B.名越口-9)

■ 同-15 (B.名越口-10)

■ 同-16 (B.名越口-11)

■ 同-17 (B.名越口-12)

■ 同-18 (C.極楽寺口-1)から。

53.行時山 光則寺(こうそくじ)

鎌倉公式観光ガイドWeb

鎌倉市長谷3-9-7

日蓮宗

御本尊:十界曼荼羅(『鎌倉市史 社寺編』)

司元別当:山王社(長谷)

札所:小田急沿線花の寺四季めぐり第33番

光則寺は、日蓮聖人、日朗上人ゆかりの日蓮宗寺院です。

鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。

文応元年(1260年)7月、日蓮聖人は『立正安国論』を幕臣の宿屋光則を通じて前執権北条時頼に提出しました。

しかし、この論は幕府に異見するものとされ、他宗からも反感を買い、日蓮聖人は数々の法難を受けられました。

「龍口(たつのくち)法難」もそのひとつです。

Wikipediaを参考にその経緯を追ってみます。

文永八年(1271年)9月12日、鎌倉幕府は幕府や諸宗を批判したとの咎で松葉ヶ谷の草庵で日蓮聖人を捕縛連行して佐渡國への流罪を申し渡しました。

9月13日子丑の刻、日蓮聖人は申し渡しに相違して、鎌倉口の頸の座(現・龍ノ口)に引き出され、あわや斬首の危機となりましたが、「不思議の奇瑞」により難を遁れたと伝わります。

その後、日蓮聖人は愛甲郡依智郷(現・厚木市)の佐渡守護代・本間六郎左衛門重連の館に移送され、一ヶ月後に佐渡に配流となりました。

「龍口法難」の際、日朗上人をはじめとする日蓮聖人の弟子達も迫害を受けました。

日朗上人(1245-1320年)は下総國海上郡能手郷に生まれたといい、父は平賀氏(平賀有国)、母は姓印東氏と伝わります。

建長六年(1254年)に鎌倉松葉ヶ谷で日蓮聖人の弟子となったといいます。

日蓮六老僧の一人で筑後房、大国阿闍梨とも称され、日朗門流・池上門流・比企谷門流の祖となりました。

文永八年(1271年)の「龍口法難」の際には、日蓮上人の有力檀越・四条金吾頼基らとともに幕臣・宿屋光則邸の土牢に押し込みとなりました。

四條金吾(左衛門尉)頼基は北条一族・名越(江間)家の執事で、建長五年(1253年)日蓮聖人に帰依して有力檀越となりました。

日蓮聖人の代表著作『開目抄』は佐渡から頼基に送られ、門下に広められたとも。

屋敷は光則寺のそば、長谷の収玄寺にあったといい、法名を収玄院日頼上人といいます。

なお、光則寺を四條金吾の屋敷跡とする資料もみられます。

宿屋光則(やどやみつのり)は、北条得宗家の被官で鎌倉幕府5代執権・北条時頼の家臣でした。

『吾妻鏡』(弘長3年11月22日條)は、時頼の臨終の際に看病を許された得宗被官7人の一人に挙げているので、時頼側近とみられます。

文応元年(1260年)7月、日蓮聖人の『立正安国論』は光則を経て時頼に提出されたといいい、日蓮聖人は『立正安国論』を光則邸(現・光則寺)で光則に委ねたともいいます。

「龍口法難」の際には日朗上人、四条金吾頼基らを自邸裏山の土牢に押し込みましたが、次第に日蓮聖人の教えに感化し、のちに自邸を日朗聖人を開山として寺となし、光則寺と号しました。

『新編相模國風土記稿』には、日朗上人が獄卒に訴え度々土牢を抜け出し佐渡の日蓮聖人のもとに向かったとありますが、主人の許可を得ずして獄卒が因人を逃すとは考えにくいので、光則は日朗上人の佐渡出向を許したか、あるいは黙認していたとみられます。

なお、日蓮聖人の佐渡配流赦免状も日朗上人がもたらしたという説がありますが、異論もあるようです。

光則寺の開山は日蓮聖人の佐渡からのご帰還(文永十一年(1274年)3月)後とみられます。

江戸時代、古田兵衛少輔重恒の室、大梅院常学日通が堂宇を再興したので、大梅寺とも呼ばれます。

樹齢約150年のカイドウをはじめ花の寺として知られ、小田急沿線花の寺四季めぐり第33番の札所にもなっています。

境内には大橋太郎通貞の土牢と伝える古墳もあります。

「歴史資料としての日蓮聖人遺文について」(小西日遶氏/PDF)等によると、大橋太郎通貞(貞経とも)は九州・豊後国の平家方の武将で、頼朝公の勘気を蒙り、領地を没収され鎌倉由比浜の土牢(光則寺山内の土牢?)に十二年間捕らえられていたといいます。

その妻は懐妊して豊後国(肥後国とも)におりましたが、無事男の子を産み落としました。

妻は夫は戦乱のなかすでに命を落としたと考え、夫の供養を子に託すため幼くして山寺に預けました。

子は昼夜に怠りなく法華経を読誦したので、ついに法華経一部を暗誦できるようになりました。

ある日その子は豊後を出て、鎌倉に至りました。

その子は八幡神の本地は霊山で法華経を説いた教主釈尊と信じ、父の生死を知る願いをかけつつ鶴岡八幡宮の宮前で法華経を誦したところ、読経の声は殿中に切々と響きわたり、

涙を流す人さえいたそうです。

ちょうど八幡宮を詣でていた頼朝公の奥方はその読経の声に尊さを感じ、その子を保護しました。

法華経を信じていた頼朝公は、その子を召し出して法華経の内で不審に思う経文について逐一尋ねたところ、その子はよどみなくこれに応えたそうです。

頼朝公は感じ入り、その子を持仏堂の読経僧としました。

ある日、囚人の首が切られると聞いてその子が涙を流したので、頼朝公がその理由を尋ねると、その子は自分は大橋太郎通貞の子で、父親は鎌倉で捕らえられているかもしれぬという懸念を話しました。

おりしも、その日に斬られることとなっていた囚人はかの大橋太郎通貞で、これを知った頼朝公は急ぎ梶原景時を刑場につかわして、刑の執行をとりやめました。

頼朝公は法華経の功徳に感じ入り、その子に様々な布施を与え、大橋太郎通貞にはもとの領地を安堵したといいます。

また、山内の稲荷社は鎮守で、建長四年(1252年)宿屋光則が上京の折、感得した木像の神躰を勧請して山内に建立と伝わります。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

光則寺 附宿屋光則𦾔跡

光則寺は、行時山と号す。大佛へ行道左にあり。此所を宿屋とも云ふ。相伝ふ、平時頼家臣、宿屋左衛門光則入道西信が宅地なりと。昔日蓮、龍口にて首の座に及ぶ時、弟子日朗・日心二人、檀那四條金吾、父子四人、安國寺にて召捕て、光則に預け給ひ、土籠に入らる。日蓮不思議の奇瑞有て害を免る。因て光則信を起し、宅地に草庵を結び、日朗を開山祖とす。光則が父の名を行時と云。近年、古田兵衛少輔重恆が後室、大梅院再興す。故に今大梅寺とも云なり。堂に、日蓮・日朗の木像、光則・四條金吾父子四人の像もあり。

妙本寺の末寺なり。

日朗土籠 寺の北の方、山上にあり。

■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)

光則寺 附宿屋光則𦾔跡

大佛へ行道の左の方、執権北條時頼の家臣、宿屋左衛門光則入道西信が宅地なりといふ。昔日蓮上人、龍の口にて刑に臨首の座に及ぶ時、弟子日朗・日心二人、檀那四條金吾父子四人、安國寺にて召捕、光則に預け給ひ土牢に入らる。日蓮、不思議の奇瑞有て害を遁る。因て光則も信を起し、宅地を以て草庵とし、日朗を開山となし、光則が父の名を行時といふゆえ、父の名を山号とし、我名を寺号とす。

中古以来、古田兵衛少輔重恆が後室大梅院、再興すといふ。故に今は大梅寺とも号するよし。

堂内に、日蓮上人・日朗の木像、光則・四條金吾父子四人の像も有。

妙本寺末なり。

日朗が土牢、寺の北の方なる山上にあり。

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)

光則寺

行時山と号す。法華宗大町妙本寺末

寺域はもともと北條時頼が臣宿屋左衛門光則入道西信が宅地なり。故に今も域内ばかりを宿屋と号す。

昔日蓮龍の口にて刑に臨し時弟子日朗・日眞二人檀那四條金吾父子四人を光則に預られ、

土の牢に入らる然るに日蓮不思議の奇瑞有て害を免れしかば是より光則深く渇仰し、宅地に一宇を営み、光則が父の名を行時と云ひしが故其名を山号とし、我名を寺号とし、日朗(元應二年(1320年)正月廿一日寂す)を開山始祖とすと云へり、其後、古田兵衛少輔重恒が室、堂宇を再興せり、故に或は大梅院とも唱ふ

本尊三寶を安ず 日蓮坐長一尺日法作の像あり(略)

稲荷社

境内の鎮守なり、愛敬稲荷と云ふ、縁起に拠るに往昔鍛冶宗近一條帝の勅により一振の劔を鍛し時、藤森の稲荷に祈誓しけるに神其懇誠を感じ、合鎚を助け給ひしとぞ、かくて其劔を捧げしに叡慮ありて宗近を賞し給ふ、かゝりしかば宗近崇敬の余り神躰を彫刻し、宅地に安じて合鎚稲荷と号しけり、其後建長四年(1252年)宿屋光則、北條時頼の旨を受け京に到て宗尊親王を迎まいらせし時我君守護の為宗近の劔を求けるに或夜此神霊童子に現じて一振の劔を授くと夢みしに覚て後枕上に小祠あり、開き見れば木像の神躰なり、光則奇異の思をなし鎌倉に帰り当社を造立せしと云ふ

開山堂

日朗・日眞、及四條金吾頼基、同左衛門・南條平七郎・中務三郎左衛門等の木像を置く

土牢

寺後の山上にあり文永八年(1271年)九月日蓮囚はれし時、日朗・日眞、及四條金吾頼基等四人を宿屋光則に預られ、此に繋累せらる(中略)かくて日蓮不思議の奇瑞ありて戮を宥められ、愛甲郡依智郷本間六郎左衛門重連が許にあり、十月三日依智より日朗等に書状を贈る(中略)同九日再窟中に離別の書翰を投ず 同九日、別送日朗状云日蓮波明日、佐渡國江罷也(中略)日朗窟中に在て吾師患難の惨に堪ず、獄吏に対ひ一度師の謫居を訪ひ再獄所に帰らん事を請けるに獄吏も其心の切なるに感じて是を許す、日朗殊に喜び潜に遁れ出て佐州の配所に至る事数度に及ぶ(中略)同十年(1273年)閏五月赦免あり

今窟内に日朗の像及び五輪塔あり

宿屋左衛門光則墓

寺後の山腹にあり 当時のものとは見えず 中古冥福のために建しなるべし、光則は北條時頼の臣なり

■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)

行時山光則寺と号する。日蓮宗。もと妙本寺末。

開山、日朗。開基、宿屋光則。

本尊、十界曼荼羅。

境内地1370坪

本堂・庫裏・山門等あり

寺伝に、宿屋光則は北条の被官、その父の名を行時といった。山号・寺号はこれによる。

文応元年(1264年)七月十六日、日蓮は立正安国論を宿屋光則の手を経て前執権時頼に上った。

光則は大覚禅師に参禅もしている。

文応八年(1271年)九月、日蓮佐渡に配流となったとき、日朗等を預って寺の後山にある土牢に入れた。後入信して宅を寺としたという。いまも寺のあるところを宿屋と呼んでいる。

江戸時代、古田兵衛少輔重恒の室、大梅院常学日通が堂宇を再興したので、大梅寺ともよぶという。

今の本堂は慶安三年(1650年)の建立と伝え、大震災後修理を加えた。

境内に大橋太郎通貞の土牢と伝える古墳がある。

■ 山内掲示(鎌倉市)

宗派 日蓮宗

山号寺号 行時山光則寺

建立 文永11年(1274)頃

開山 日朗上人

開基 宿谷光則

『立正安国論』などによって日蓮聖人が佐渡へ流された時、弟子の日朗上人も、北条時頼の家臣であった宿谷光則の屋敷に捕らえられました。

やがて光則は、日蓮聖人に帰依し、屋敷を光則寺としたと伝えられています。

境内の裏山には日朗上人が捕らえられていたと伝わる土牢が残っています。

境内には法華教の信者だった宮沢賢治の『雨ニモマケズ』の詩碑があり、樹齢二百年といわれるカイドウの古木をはじめ、四季折々さまざまな花が見られる鎌倉有数の花の寺です。

■ 山内掲示(日朗上人の土の牢)

文永十一年(1274年)頃に建立された光則寺は、もともとは北条時頼の側近・宿屋光則の屋敷であったが、日蓮聖人が佐渡へ流された時、高弟・日朗上人も捕らえられ、この邸内の土の牢に監禁されたといわれています。

その後、光則は次第に日蓮聖人に帰依し、日蓮赦免後は日朗上人を開山に光則寺を創建した。

この土の牢は700年以上の歴史を刻んでいると推定されています。

-------------------------

江ノ電「長谷」駅から鎌倉大仏高徳院にかけては、平日も観光客で賑わう鎌倉きっての観光スポットです。

しかし観光客が向かうのは鎌倉大仏が長谷観音(長谷寺)で、鎌倉大仏と長谷観音のあいだに位置する光則寺へ向かう人は多くはありません。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 霊跡碑-1

「長谷観音前」交差点の1つ北側の信号から、西側の山寄りに向かって参道が伸びています。

参道入口に「日蓮聖人 立正安国論 上書 霊跡」の碑が建っています。

【写真 上(左)】 霊跡碑-2

【写真 下(右)】 宿屋氏邸址碑

数百mの長い参道で、光則寺の山内の懐は、南の長谷寺よりもふかくなっています。

参道途中に「日蓮聖人立正安國論進献霊跡」の碑とお題目碑。

また、「宿谷左衛門 宿屋?光則 邸址」の石碑も建っています。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 寺号標

【写真 上(左)】 山門前

【写真 下(右)】 山門

【写真 上(左)】 山門上部

【写真 下(右)】 山門扁額

さらに進むとやや開けて門柱があり、左右の門柱は山号・寺号の標となっています。

古木の先にある山門は、切妻屋根青銅本瓦棒葺でおそらく四脚門。

朱塗りで上部に精緻な龍つきの本蟇股を設え、「宿谷」の扁額を掲げています。

山門脇には「日蓮聖人 第七百遠忌報恩」の石碑。

【写真 上(左)】 遠忌報恩碑

【写真 下(右)】 山内-1

山門をくぐった山内は緑濃く、背後に山肌をみせて趣があります。

数基の石碑の向こうに本堂が見えます。

【写真 上(左)】 山内-2

【写真 下(右)】 本堂

本堂はおそらく寄棟造桟瓦葺流れ向拝。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股を置いています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

向拝正面桟唐戸のうえに「師孝第一」の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 日朗上人土牢への石段

【写真 下(右)】 土牢

本堂向かって右手の階段のうえに日朗上人の土牢があり、説明板もあります。

山内には宿屋光則の墓と大橋太郎通貞の土牢もあり、歴史の香りゆたかです。

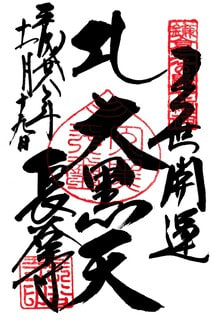

〔 光則寺の御首題・御朱印 〕

【写真 上(左)】 御首題

【写真 下(右)】 御朱印

54.海光山 慈照院 長谷寺(はせでら)

公式Web

鎌倉公式観光ガイドWeb

鎌倉市長谷3-11-2

浄土宗系単立

御本尊:十一面観世音菩薩

司元別当:

札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第4番、鎌倉三十三観音霊場第4番、相州二十一ヶ所霊場第12番、鎌倉六阿弥陀霊場第2番、鎌倉・江ノ島七福神(大黒天)

長谷寺は鎌倉有数の古刹で、長谷観音として広く知られています。

公式Web、鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。

開創は奈良時代の天平八年(736)と伝え、聖武天皇の治世下に勅願所と定められた鎌倉有数の古刹です。本尊は十一面観世音菩薩像。木彫仏としては日本最大級(高さ)の尊像で、坂東三十三所観音霊場の第四番に数えられる当山は、東国を代表する観音霊場の象徴としてその法灯を今の世に伝えています。

創建の時期や経緯については関連史料が少ないですが、天平八年(736年)、大和長谷寺の開基・德道上人を藤原房前が招いて十一面観世音菩薩像を御本尊として開山といいます。

海光山新長谷寺と号す、本尊十一面観音は長二丈六尺、和州長谷の観音と同木同作なりと

元正天皇の御宇(715-724年)、德道上人が大和長谷の山中に楠の巨木が倒れ香と瑞光を発しているのを見て、この霊木に観世音菩薩像を彫刻し、末世の衆生に結縁せしめるべく誦経礼念されました。

すると、老翁二人が来て我等で尊像を彫刻しようと云われたので、德道上人は歓喜しました。

德道上人は十一面大悲の尊像の彫刻を依頼すると二翁はわずか三日で尊像を彫り上げたといいます。

あるいは、かの二翁は「天照大神・春日明神なり、衆生利益の大願を成就せしめん為にここに来たりて彫刻せり」と告げ忽然と姿を消されたとも。

ときに養老五年(721年)三月のことといいます。

藤原北家の祖・房前卿は勅を奉じて長谷に下向し、僧行基(668-749年)を導師としてこの霊像の開眼供養の法会を修したといいます。

一説には霊像は二軀彫られ、一軀は長谷にとどめて長谷寺の御本尊となりました。

もう一軀は有縁の地に出現して衆生を済度し給へと海中に流され、十六年のちの天平八年(736年)6月三浦郡長井村の海上に現出されたといいます。

この吉祥は聖武帝の叡聞に達し、房前卿は德道上人を鎌倉に遣わして開山とし、海光山新長谷寺を号しました。

あるいは、尊像は馬入に流れ寄せ、いっときは飯山にあったのを、忍性(1217-1303年)と大江広元(1148-1225年)が鎌倉・長谷に移したともありますが、年代が合わないという説もあります。

康永元年(1342年)、足利尊氏公が御本尊を修飾、明徳三年(1392年)には足利義満公が後光を造立し、伝・行基作の御像をお前立として安置と伝わります。

慶長五年(1600年)関ヶ原の戦いの前に徳川家康公の御参あり 同十二年(1607年)には堂宇を修整、これを期に浄土宗に改宗し当時の住持・住持玉誉春宗を中興開山としています。

正保二年(1645年)酒井讃岐守忠勝が再修復し、再中興を辨秋(元禄七年(1694年)寂)としています。

以降も鎌倉を代表する名刹として参詣者を集め、坂東三十三箇所(観音霊場)第4番の札所にもなっています。

最近ではアート・音楽・食を融合した期間・人数限定イベント「長谷寺 NIGHT TABLE」を開催されるなど、新たな取り組みが注目を集めています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

長谷観音堂

海光山と号す。額に、長谷寺、子純筆とあり。子純筆、在杉本寺下。板東巡礼札所第四番なり。光明寺の末寺なり。相伝、此観音大和長谷より流木に流され、馬入へ流れ寄たるを上て、飯山に有しを、忍性と、大江廣元と謀て、此所に移すと、按ずるに忍性伝に健保後年に生、十六にて出家すとあり。廣元は、嘉禄元年(1225年)に卒す。時に忍性漸九 なり。旦【釋書】に、弘長の始、相陽に入とあれば、此事不審。又云、和州長谷の観音と此観音とは、一木の楠にて作れり。和州の観音は木本、此像は木末也。十一面観音にて、長二丈六尺二分、春日作。

按ずるに、春日と云は佛師の名なり。佛像のみにあらず。●の假面にも春日が作数多あり。(中略)

阿彌陀 作者不知

十一面像 詫間法眼作

如意輪像 安阿彌作

勢至像 安阿彌作 此像も畠山重忠が、持佛堂の本尊と云伝ふ。

聖徳太子像 作者不知

和州長谷開山徳道上人像 自作

毎年六月十七日、当寺の会にて貴賤老少参詣多し、寺領二貫文あり。

鶴岡一鳥居より十八町許あり。

慈照院 本堂の北東にあり。

慈眼院 本堂の東にあり。

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)

観音堂

海光山新長谷寺と号す、本尊十一面観音は長二丈六尺、和州長谷の観音と同木同作なりとぞ、縁起に拠に元正天皇の御宇(715-724年)德道上人和州長谷の山中に巨木の倒れ臥たるより異香常に薫と瑞光の現するを見て是を怪み其所に往て視るに十丈余の楠なり(中略)德道殊に悦び、かゝる霊木にて観音菩薩の像を彫刻し、末世の衆生に結縁せしめ普く救世の大悲を蒙らしめん事を志願して霊木に向ひ誦経礼念す(中略)

玆(ここ)に老翁二人来たりて我等尊像を彫刻しまいらせんと云ふ、德道歓喜し、二翁の姓名を尋るに稽文會稽首勳と云へる佛工なりと答ふ、德道卽十一面大悲の尊像を彫刻せんと請けるに二翁承諾して彼木を両斷となし纔(わずか)に三日を経て二躰を成就し、或は

天照大神・春日明神なり、衆生利益の大願を成就せしめん為に爰(ここ)に来たりて彫刻せりと告て忽雲中に化し去ぬ、時に養老五年(721年)三月なり(中略)

藤原房前勅を奉じて和州長谷に下向し、僧行基を導師として開眼供養の法会を修す(中略)

斯て一軀は其地にとゞめ、一軀は有縁の地に出現し、衆生を済度し給へと海中の波濤に泛(うか)ぶ、後十六年を経て天平八年(736年)六月十八日当國三浦郡長井村の海上に現出す、此事叡聞に達し藤原房前再僧德道を迎て開山とし、海光山新長谷寺と称すと云へり

按ずるに、佛像二軀を彫刻せしと云ふこと、菅公の長谷寺縁起に記されず、其他にも所見なければ、疑なきにあらざれど、其頃模造して此地に霊場を開きし、古刹なる事は知るべし、今姑く本文は、爰の縁起に従ふ、又或説に、此観音大和の長谷より、洪水に流され、馬入に流れ寄たるを上て、飯山に有しを、忍性(1217-1303年)と大江廣元と謀て此所に移すと云ふ、忍性が行状略頌に合考するに、年代合せず謬なり

康永元年(1342年)三月尊氏佛躰を修飾し箔を彩り、玅相を修治して荘厳を加へ、明徳三年(1392年)十二月義満後光を造立す、

行基作の同像(長八尺)を前立とし傍に勢至(座像長五尺、安阿彌作、畠山重忠が、持佛堂の本尊と云伝ふ)、如意輪(座像長二尺五寸作同上)、大黒(長三尺五寸弘法作)、恵比寿(運慶作)及び三十三身の観音像(各長三尺五寸義政の寄附と云ふ)、愛敬地蔵(座像長三尺、二位禅尼の寄附と云ふ)、大日(座像金佛、長三尺五寸八分)、彌勒(座像長二尺)並に開山德道(長三尺自作)等の像を置く(中略)

慶長五年(1600年)関原役の前東照宮御参あり 同十二年(1607年)更に命ありて堂宇を修整せらる

正保二年(1645年)酒井讃岐守忠勝資財を抛て再修復せり

中興を春宗(慶安元年(1648年)正月七日寂)、再中興を辨秋と云ふ 元禄七年(1694年)三月十七日寂す、当山七世中興、本尊並諸尊佛具等再建せしとぞ

板東札所第四なり(中略)

彌陀堂 本尊坐像長一尺 元は大町村内に建しを元禄年間(1688-704年)当寺寂譽が時此に移すと云ふ

五社明神社 神明・春日・白山・稲荷・天神を合祀す、村の鎮守なり

荒神社 神躰は運慶作観音の尊像、海中より出現の時佛躰に蝕せしめ、社を勧請すと伝へ貝柄荒神と唱ふ

辨天社 巌窟の内に安ず 長一尺五寸、弘法作、或は運慶作とも云ふ(中略)

別当二院

慈照院 浄土宗材木座光明寺末 本尊彌陀を安ず

慈照(眼?)院 本寺前に同じ 本尊は彌陀 開山を明譽と云ふ

■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)

海光山慈照院長谷寺と号する。浄土宗。もと光明寺末。いま単立宗教法人。

開山、德道。開基、藤原前房。天平八年(736年)の草創と云う。

中興、玉譽春宗、再中興、弁秋。

本尊、十一面観世音菩薩。

境内地2026.77坪

観音堂・拝観所・阿弥陀堂・大黒堂・鐘楼・客殿・庫裏・寺務所等あり

板東巡礼札所第四番。大和の長谷寺を本とすることは明らかである。

正治二年(1200年)に大江広元が重ねて寺を建てたという。

ともかく鎌倉末期にかなり大きな堂があったことは想像してよいと思う。

■ 山内掲示(鎌倉市)

宗派 単立(浄土宗)

山号寺号 海光山慈照院長谷寺

建立 天平8年(736)

開山 徳道上人

本尊の十一面観音像は日本最大級の木造の仏像です。

寺伝によると。開山の徳道上人が大和国(奈良県)初瀬の山中で見つけた樟の巨大な霊木から、二体の観音像が造られました。

一体は大和長谷寺の観音像となり、残る一体が衆生済度の願いが込められ海に流されたといいます。その後、三浦半島の長井浦(現在の初声あたり)に流れ着いた観音像を遷し、建立されたのが長谷寺です。

境内の見晴台からは鎌倉の海が一望でき、また、二千株を超えるアジサイをはじめ、四季折々の花木を楽しめます。

-------------------------

長谷周辺では、鎌倉大仏高徳院とならぶメジャーな観光スポットです。

駐車場はありますが、常時混雑気味で夕方は閉山時間の30分前に営業終了となり翌朝まで出庫できなくなるので要注意です。

【写真 上(左)】 参道-1

【写真 下(右)】 参道-2

山内は三段構成で、登るにしたがい変化のある景色を堪能できる美しい寺院です。

山内案内はこちら。

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 長谷大観音の石標

【写真 上(左)】 出世開運大黒天の石標と山門

【写真 下(右)】 門前の観音様と地蔵尊

県道から相当の幅員で引きこんだ山門前は、門前に伸びる松の木の存在感もあいまって、さすがに名刹の風格があります。

山門前には寺号標、長谷大観音の石標、出世開運大黒天の石標と観音様&地蔵尊が御座します。

【写真 上(左)】 山門-1

【写真 下(右)】 山門-2

【写真 上(左)】 山門見上げ

【写真 下(右)】 山門妻部

山門は切妻屋根青銅本瓦棒葺の堂々たる四脚門で常閉。妻部に大瓶束を置くしっかりとした意匠です。

山内口は左手通用門でこちらが拝観受付となっています。

受付を抜けると左手が以前の授与所。(現在、御朱印授与は本堂(観音堂)となっている模様。)

その脇に明治の文芸評論家・高山樗牛(たかやまちょぎゅう)の碑は、樗牛がこの地に居住したゆかりによるもの。

正面に妙智池、放生池を配した緑濃い庭園は四季折々の風情が楽しめ、花の寺としても知られています。

寺務所から右手方向に、和み地蔵、大黒堂、書院、辨天窟(堂)と露仏や堂宇が並び、こちらが一段目(下境内)となっています。

【写真 上(左)】 早春の下境内-1

【写真 下(右)】 早春の下境内-2

【写真 上(左)】 秋の山内

【写真 下(右)】 上境内への階段

寺務所は旧別当の慈照院と思われますが詳細不明。

その横に御座の「和み地蔵」はかわいい表情で、人気の撮影スポットです。

良縁地蔵、ふれ愛観音、梶山観音など多彩な露仏が御座し、稀少な相州二十一ヶ所霊場の札所標もありました。

【写真 上(左)】 寺務所

【写真 下(右)】 良縁地蔵

【写真 上(左)】 ふれ愛観音・梶山観音

【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場札所標

【写真 上(左)】 大黒堂

【写真 下(右)】 大黒堂の扁額

大黒堂は、もともと応永十九年(1412年)銘の尊像が堂宇本尊でしたが、いまは観音ミュージアムに収蔵されています。

現在の堂宇本尊は「出世・開運授け大黒天」、「さわり大黒天」で、鎌倉・江の島七福神巡り(大黒天霊場)の札所となっています。

【写真 上(左)】 辨天堂と弁天窟入口

【写真 下(右)】 辨天堂の扁額

大黒堂の対面には辨天堂と辨天窟。

弘法大師御参籠と伝わる弁天窟の内壁には弁財天、十六童子が彫られ、宇賀神も安置されています。

『新編相模國風土記稿』に「辨天社 巌窟の内に安ず 長一尺五寸、弘法作、或は運慶作とも云ふ」とある八臂辨財天ゆかりの窟とみられますが、こちらの尊像は現在観音ミュージアムに収蔵されています。(通常非公開)

【写真 上(左)】 辨天窟

【写真 下(右)】 卍池

【写真 上(左)】 地蔵堂

【写真 下(右)】 地蔵堂の扁額

庭園を抜けて斜め右手上方に進むと地蔵堂で、このあたりが二段目(上境内)の入口になります。

木々がうっそうと繁り、パワスポ的イメージのある一画です。

宝形造の地蔵堂には子孫繁栄ご利益の「福徳地蔵尊」が御座し、堂宇を囲むように地蔵尊が安置されています。

【写真 上(左)】 かきがら稲荷の鳥居

【写真 下(右)】 かきがら稲荷

さらに上方に進むとかきがら稲荷。

寺伝によると、御本尊の十一面観世音菩薩像が海上を流れている際、御尊体をお守りするためにかきがらが付着し、尊像をお導きしたといわれています。

その「かきがら」をお祀りしているお社で、「かきがら絵馬」は人気の絵馬となっています。

なお、かつて山内に御鎮座で長谷村の鎮守であった五社明神社(神明・春日・白山・稲荷・天神を合祀)は明治20年、甘縄神明宮境内に御遷座されています。

【写真 上(左)】 鐘楼

【写真 下(右)】 阿弥陀三尊碑

鐘楼の梵鐘は、文永元年(1264年)銘の鎌倉で3 番目に古い作例とされ国の重要文化財に指定、現在は観音ミュージアムで収蔵・展示されています。

現在の梵鐘は昭和59 年に新鋳されたもので、毎朝時を告げる鐘として鎌倉市民に親しまれています。

さて、いよいよ長谷寺の核心部です。

【写真 上(左)】 阿弥陀堂

【写真 下(右)】 阿弥陀堂の扁額

二層の楼閣の阿弥陀堂。

こちらに奉安の阿弥陀如来坐像は、源頼朝公が42 歳の厄除け祈願のために造立と伝わり「厄除阿弥陀」とも呼ばれます。

本像は近隣に所在した旧誓願寺の御本尊だったとされ、鎌倉六阿弥陀霊場の札所本尊となっています。

【写真 上(左)】 阿弥陀仏

【写真 下(右)】 本堂(観音堂)

【写真 上(左)】 斜めからの本堂

【写真 下(右)】 本堂(観音堂)入口

本堂(観音堂)も二層楼閣の堂々たる堂宇で、堂内にて参拝できます。

御本尊の十一面観音菩薩立像は像高9.18m、台座を数えると12mにも及び、木造では最大級の仏像とされます。

頭上に十一の尊顔、右手に錫杖、左手に花瓶を執られ、磐座に立たれる「長谷寺式十一面観音菩薩」です。

堂内右手には、弘法大師坐像が御座され、おそらくこちらが相州二十一ヶ所霊場札所本尊とみられます。

観音堂は幾度となく再建され、関東大震災でも甚大な被害を受けましたが、昭和61年再建がなっています。

【写真 上(左)】 長谷観音の扁額

【写真 下(右)】 観音ミュージアム

観音ミュージアムでは、数々の寺宝が観音菩薩信仰の教義とあわせ展示されています。

十一面観音菩薩立像(前立観音)は御本尊の前に祀られていた尊像で、江戸時代の造立と

されますが、行基作とも伝わる旧像の再興仏のようです。

三十三応現身像は室町時代造立とみられ、足利義政公の寄附とも伝わり鎌倉市指定文化財です。

長谷寺縁起絵巻は制作年(弘治三年(1557年)が判明する唯一の資料として神奈川県指定文化財となっています。

開山徳道上人坐像、「長谷寺」の寺号が確認できる最古(文永元年(1264年))の梵鐘や十一面観音懸仏なども展示されています。

観音ミュージアムサイトについては、→ こちらをご覧ください。

【写真 上(左)】 見晴台からの眺望-1

【写真 下(右)】 見晴台からの眺望-2

海側にせり出すようにある見晴台からは鎌倉の街並みと由比ガ浜、三浦半島から伊豆大島まで見渡せる眺望が楽しめ、その隣にある飲食所「海光庵」とともに人気スポットとなっています。

【写真 上(左)】 海光庵

【写真 下(右)】 上境内

山際に寄ったところに経蔵(輪蔵)。

輪蔵とは堂内の回転式書架で、中には一切経(大蔵経)が収められており、書架を一回転することで一切経をすべて読誦した功徳が得られるとされます。

輪蔵は正月三が日、8月10日(四萬六阡日)など特定の日のみ回すことができます。

【写真 上(左)】 経蔵

【写真 下(右)】 経蔵の向拝

【写真 上(左)】 経蔵の扁額

【写真 下(右)】 輪蔵

なお、観音ミュージアム前には四天王が御座しますが、主尊は複雑な印相につき不明です。

【写真 上(左)】 四天王と主尊

【写真 下(右)】 眺望散策路入口

経蔵からさらに登ると三段目の眺望散策路です。

平成のはじめに紫陽花が植栽され、いまでは40種類以上、約2500株の紫陽花が咲く鎌倉有数の紫陽花スポットとなっています。

ここからは見晴台を凌ぐ眺望が楽しめます。

【写真 上(左)】 散策路からの眺望-1

【写真 下(右)】 散策路からの眺望-2

御朱印は本堂(観音堂)で拝受できます。

混雑するので、前に御朱印帳をお預けし番号札をいただいて参拝後に受け取るのがベターかと思います。

また、複数の霊場札所を兼ねておられるので、霊場御朱印の申告は必須となります。

〔 長谷寺の御首題・御朱印 〕

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印(造立千三百年記念)

【写真 下(右)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印

【写真 上(左)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印

【写真 下(右)】 鎌倉六阿弥陀霊場の御朱印

【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印

【写真 下(右)】 鎌倉・江ノ島七福神(大黒天)の御朱印

→ ■ 鎌倉市の御朱印-20 (C.極楽寺口-3)へつづく。

【 BGM 】

■ 空が凪いだら/After Calm - 凪葵(Nagi)

■ Sign - 幾田りら

■ おはよう、僕の歌姫 -Happy End Ver. - Covered by Cereus

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « ■ 鎌倉市の御... | ■ 伊豆八十八... » |