関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-20

Vol.-19からのつづきです。

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第59番 佛寶山 西光院 無量寺

(むりょうじ)

北区西ヶ原1-34-8

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所本尊:不動明王

司元別当:七社(旧西ヶ原村総鎮守)

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第59番、豊島八十八ヶ所霊場第59番、江戸六阿弥陀如来第3番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番、大東京百観音霊場第81番

※本記事は「■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印」および「■ 滝野川寺院めぐり-2」から転載・追記したものです。

第59番は北区西ヶ原の無量寺です。

第59番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに無量寺で、第59番札所は開創当初から西ヶ原の無量寺であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

無量寺の創建年代は不明ですが、『滝野川寺院めぐり案内』には「現在当山には9~10世紀の未完成の木像菩薩小像と、12世紀末の都風といわれる等身の阿弥陀如来像が安置されている。さらに正和元年(1312年)、建武元年(1334年)の年号を始めとする30数枚の板碑が境内から出土しているから、少なくとも平安時代の後期には、この地に寺があったことはまず間違いないであろう。」と記されています。

『江戸名所図会』には開山は行基菩薩とあり、これは江戸六阿弥陀の縁起からきているものとみられます。

北区設置の山内説明板には『新編武蔵国風土記稿』や寺伝等には、慶安元年(1648年)に幕府から八石五斗余の年貢・課役を免除されたこと、元禄十四年(1701年)五代将軍綱吉公の生母桂昌院が参詣したこと、以前は長福寺と号していたが、寺号が九代将軍家重公の幼名長福丸と同じであるため、これを避けて現在の名称に改めたことなどが記されています。

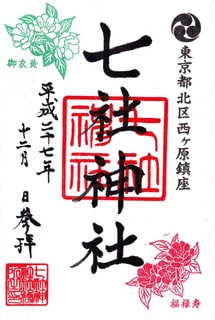

江戸時代には広大な寺領を有していたとみられ、当山が別当を勤めた「七社」はその境内に鎮座されていたと伝わります。

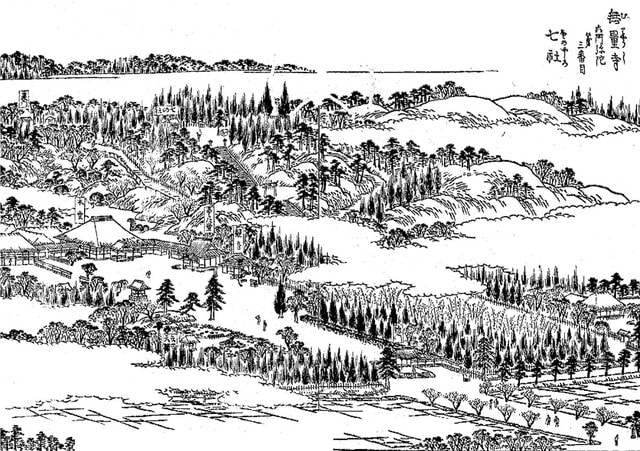

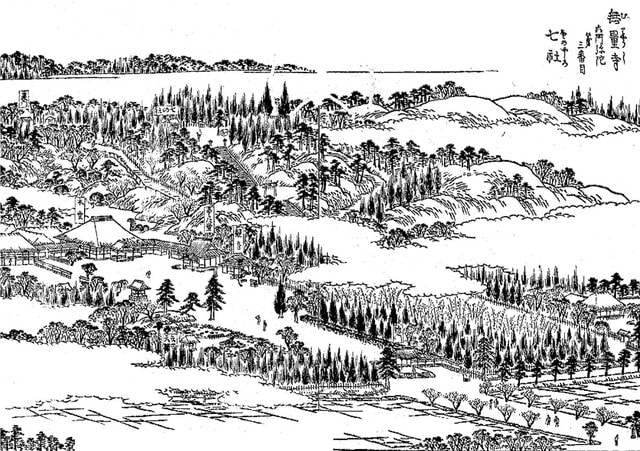

『江戸名所図会』には無量寺山内とみられる高台(現・旧古河庭園)に「七社」があらわされ、現・旧古河庭園の一部も無量寺の境内であったのでは。

大正3年(1914年)、古河財閥3代当主の古河虎之助が周囲の土地を購入したという記録があるので、その時に古河家に移った可能性があります。

なお、「七社」は神仏分離の翌年明治二年(1869年)に一本杉神明宮の社地(現・七社神社)に御遷座されています。

【写真 上(左)】 七社神社の社頭

【写真 下(右)】 七社神社の境内

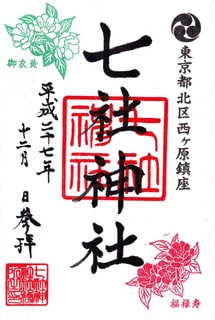

【上(左)】 七社神社の御朱印(旧)

【下(右)】 七社神社の御朱印

西ヶ原村の総鎮守であった七社神社には、西ヶ原村内に飛鳥山邸(別荘)を構えた渋沢栄一翁が氏子として重きをなし、所縁の品々が残されています。

無量寺は御府内霊場のほか、江戸時代、春夏のお彼岸にとくに賑わったといわれる江戸六阿弥陀詣の一寺(第3番目)で、もともと参詣者の多かった寺院とみられます。

また、豊島八十八ヶ所霊場第59番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番、滝野川寺院めぐり第9番の札所でもあります。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

五十九番

西ヶ原村

佛宝山 西光院 無量寺

大塚護持院末 新義

本尊:不動明王 弘法大師 興教大師

■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)

新義真言宗佛寶山西光院ト号ス 慶安元年(1648年)寺領八石五斗餘ノ御朱印ヲ附ラル 古ハ田端村與楽寺ノ末ナリシカ 常憲院殿厳命ヲ以テ大塚護持院ノ末トナレリ 又昔ハ長福寺ト称セシヲ 惇信院殿の御幼名ヲ避テ今ノ寺号ニ改ムト云 本尊不動外ニ正観音ノ立像ヲ置 長三尺五寸許惠心ノ作ニテ 雷除の本尊トイヘリ 中興眞惠享保三年(1718年)閏正月廿三日化ス 今ノ堂ハ昔村内ニ建置レシ御殿御取拂トナリシヲ賜リテ建シモノナリト云 元境内ニ母衣櫻ト名ツケシ櫻樹アリシカ今ハ枯タリ 母衣ノ名ハ寛永(1624-1644年)ノ頃御成アリシ時名ツケ給ヒシト云伝フ

寺寶

紅頗梨色彌陀像一幅 八組大師像八幅 妙澤像一幅 不動像一幅 六字名號一幅。以上弘法大師ノ筆ト云 其内名號ニハ大僧都空海ト落款アリ 菅家自畫像一幅

七所明神社 村ノ鎮守トス 紀伊國高野山四社明神ヲ寫シ祀リ天照大神 春日 八幡三座を合祀ス 故ニ七所明神ト号ス

末社ニ天神 稲荷アリ 辨天社

阿彌陀堂 行基の作 坐像長三尺許六阿弥陀ノ第三番ナリ 観音堂 西國三十三所札所寫ナリ 鐘樓 安永九年鑄造ノ鐘ヲ掛

寺中勝蔵院 不動ヲ本尊トス

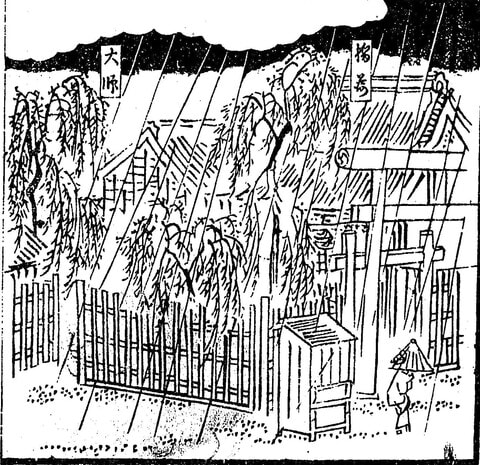

■ 『江戸名所図会 十五』(国立国会図書館)

真言宗にして弘法大師の作の不動尊を本尊とし 開山ハ行基菩薩なり 本堂に●●る南無阿彌陀佛の額ハ幡随意院磧了和尚の筆なり

阿弥陀堂 本堂の右にあり 本尊ハ行基菩薩の作 録阿弥陀第三番目なり

「無量寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

「無量寺」/原典:斎藤長秋 編 ほか『江戸名所図会』十五,博文館,1893.12. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは東京メトロ南北線「西ヶ原」駅で徒歩約7分。

JR「上中里」駅からも徒歩7分ほどですが、こちらは坂の上り下りがあるので下りのみの「西ヶ原」駅の方が楽です。

このあたりの主要道は、不忍通り、白山通り(中山道)など谷間を走る例が多いですが、本郷通りは例外で、律儀に馬の背の台地上を辿ります。

第47番城官寺、あるいは西ヶ原駅・上中里駅からだと本郷通りからの道順となり、かなりの急坂を下ってのアブローチとなります。

旧古河庭園の裏手にあたるこの坂道は木々に囲まれほの暗く、落ち着いた風情があります。

旧古河庭園は陸奥宗光や古河財閥の邸宅で、このあたりは府内屈指の高級住宅地であったことがうかがわれます。

いまでも落ち着いた邸宅がならぶ一画があり、いかにも東京山の手地付きの富裕層が住んでいそうな感じがあります。

内田康夫氏の人気推理小説「浅見光彦シリーズ」の主人公浅見光彦は西ヶ原出身の設定で、家柄がよく、相応の教養や見識を身につけていることなどは、このあたりの地柄を物語るものかもしれません。(内田康夫氏自身が西ヶ原出身らしい。)

坂を下りきり、右手に回り込むと参道入口です。

入口回りは車通りも少なく、相応の広さを保って名刹の風格を感じます。

ここで心を落ち着けてから参詣に向かうべき雰囲気があります。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 参道

【写真 上(左)】 ことぶき地蔵尊

【写真 下(右)】 山門

参道まわりに札所碑、地蔵立像、ことぶき地蔵尊など、はやくも見どころがつづきます。

そのおくに山門。

この山門は「大門」と呼ばれ、棟木墨書から伏見の柿浜御門が移築されたものとみられます。本瓦葺でおそらく薬医門かと思います。

【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑

【写真 下(右)】 江戸六阿弥陀札所碑

【写真 上(左)】 中門

【写真 下(右)】 秋の山内

【写真 上(左)】 秋の地蔵堂と参道

【写真 下(右)】 地蔵堂と鐘楼

さらに桟瓦葺の中門を回り込んで進む奥行きのある山内。

緑ゆたかな山内は手入れも行き届き、枯淡な風情を湛えています。

御府内霊場のなかでも屈指の雰囲気ある寺院かと思います。

左手に地蔵堂と鐘楼を見て、さらに進みます。

【写真 上(左)】 見事な紅葉

【写真 上(左)】 冬の山内

【写真 上(左)】 早春の本堂

【写真 下(右)】 秋の本堂

【写真 上(左)】 右斜め前から本堂

【写真 下(右)】 向拝

正面に本堂、向かって右手に大師堂、左手に進むと庫裡があります。

本堂前では数匹のおネコちゃんがくつろいでいます。

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 まどろむネコ

本堂は、寄棟造平入りで起り屋根の向拝を付設。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。

扁額は「無量寺」。格天井。向拝屋根には「佛寶山」の山号を置く鬼板と兎毛通。

落ち着いた庭園に見合う、風雅な仏堂です。

『江戸名所図会』には、「(本堂の)『南無阿彌陀佛』の額ハ幡随意院磧了和尚の筆なり」とあります。

幡随意院磧了和尚はおそらく幡随院(神田駿河台、現・小金井市)開山の高僧と思われます。

幡随意上人(1542-1615年)は京都百万遍知恩寺の33世住持で、徳川家康公の帰依を得て神田駿河台に新知恩寺(のちの幡随院)を開創されました。

浄土宗本流の幡随意上人揮毫の扁額が、新義真言宗の当山にある理由は不明です。

幡随意上人は鎌倉の光明寺で浄土教学を修められたとされ、光明寺のそばには真言僧・願行上人に関係する安養院があるので、なにかの機会に真言宗と関係をもたれたのかもしれません。(これはさすがに牽強附会か?)

強引に安養院まで辿らなくとも、弘法大師 相模二十一ヶ所霊場(→ 札所リスト(「ニッポンの霊場」様))の札所には光明寺の子院・蓮乗院(第11番)が名を連ねているので、光明寺と真言宗はなんらかの関連があったのかもしれません。

→ 関連記事(■ 鎌倉市の御朱印-7 (24.祇園山 田代寺(長楽寺) 安養院)

本堂には御本尊の不動明王像と阿弥陀如来坐像が御座します。

御本尊の不動明王像は「当寺に忍び込んだ盗賊が不動明王像の前で急に動けなくなり、翌朝捕まったことから『足止め不動』として信仰されるようになった」という逸話が伝わります。

また、『江戸名所図会』には、不動尊は弘法大師の御作とあります。

阿弥陀如来像は、江戸時代に江戸六阿弥陀詣(豊島西福寺・沼田延命院(現・足立区恵明寺)・西ヶ原無量寺・田端与楽寺・下谷広小路常楽院(現・調布市)・亀戸常光寺)の第三番目として広く信仰を集めた阿弥陀様です。

→ ■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印

以前は阿弥陀堂に御座とみられ、『江戸名所図会』には「阿弥陀堂 本堂の右にあり 本尊ハ行基菩薩の作 録阿弥陀第三番目なり」とあります。

【写真 上(左)】 大師堂

【写真 上(左)】 大師堂の堂号板

本堂向かって右手の大師堂は宝形造桟瓦葺で向拝を付設し、向拝柱に「大師堂」の板標。

大師堂には恵心作と伝わる聖観世音菩薩像が安置され、「雷除けの本尊」として知られています。

本堂のそばには上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番の札所標。

札所本尊は聖観世音菩薩と伝わるのでこの「雷除けの本尊」が札所本尊なのかもしれません。

御朱印は本堂向かって左の庫裡で拝受できます。

原則として書置はないようで、ご住職ご不在時は郵送にてご対応いただけます。

なお、複数の霊場の御朱印を授与されておられるので、事前に参詣目的の霊場を申告した方がよろしいかと思います。

素晴らしい風情をもつお寺さまですが、山内の環境保全のため団体での入山は禁止されています。

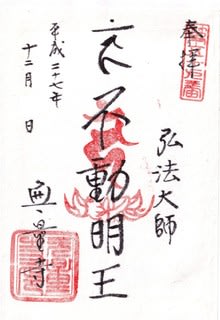

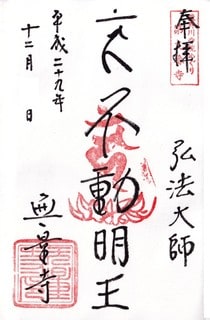

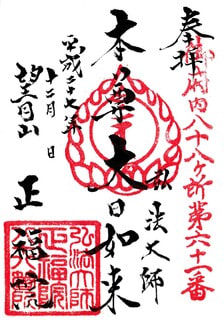

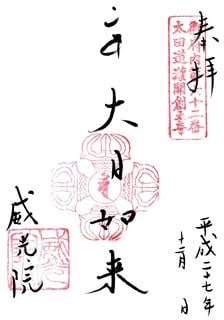

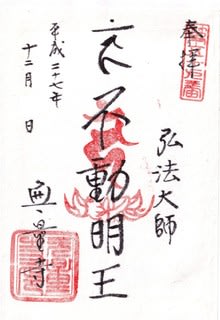

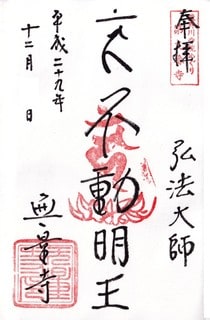

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に不動明王の種子のお種子「カン/カーン」「不動明王」「弘法大師」の揮毫と「カン/カーン」の御寶印(蓮華座)。

右に「第五十九番」の札所印。左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています

【写真 上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印

【写真 下(右)】 江戸六阿弥陀如来の御朱印

■ 滝野川寺院めぐりの御朱印

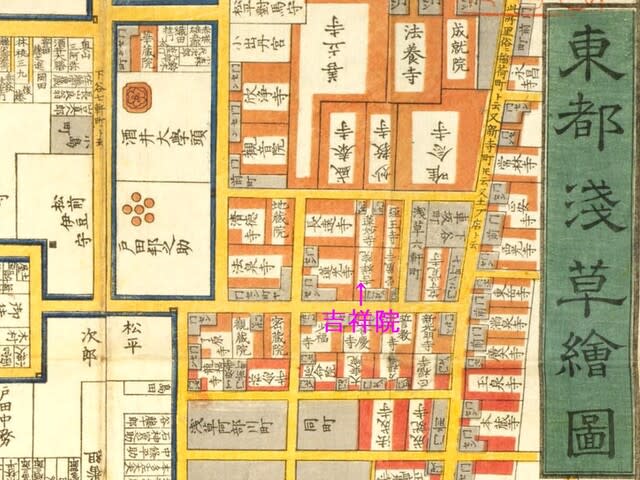

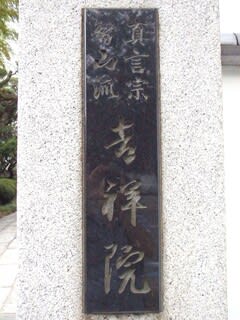

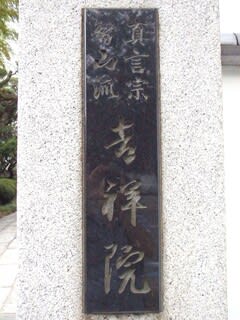

■ 第60番 摩尼山 隆全寺 吉祥院

(きっしょういん)

台東区元浅草2-1-14

真言宗智山派

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第60番、弘法大師二十一ヶ寺第11番

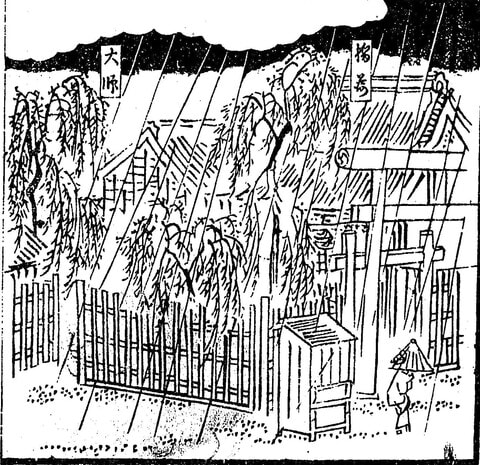

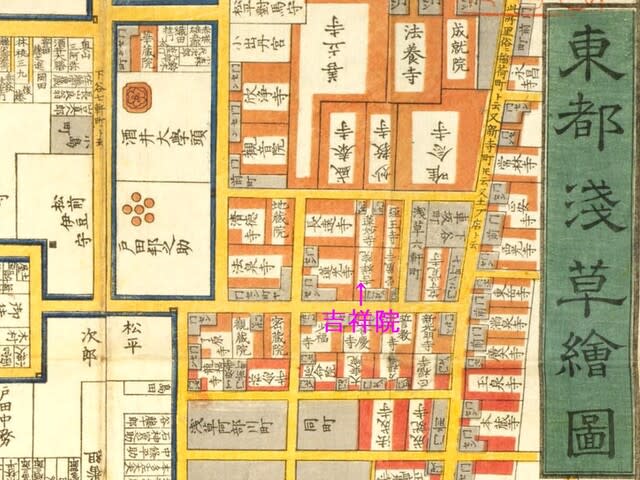

第60番は元浅草の吉祥院です。

第60番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに吉祥院で、第60番札所は開創当初から元浅草(浅草新寺町)の吉祥院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

吉祥院の創建年代は不詳ですが開山宥教法印は万治三年(1660年)寂なので、それ以前の創建とみられます。

慶長十六年(1611年)に中野寺町に寺地を拝領、寛永二十一年(1644年)当地・浅草新寺町へ移転と伝わります。

御本尊は阿弥陀如来木立像。両脇に弘法大師、輿教大師を奉安。

護摩堂には聖天尊、不動尊、薬師佛、稲荷神を奉安と伝わります。

『御府内八十八ケ所道しるべ』には「本尊:阿弥陀如来 観世音菩薩 弘法大師」とあるので、観音様も奉安していたとみられます。

山内には秀明院、長寿院の二軒の塔頭を擁したといいます。

当山は史料が少なく、これ以上は辿れませんでした。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

六十番

浅草新寺町

摩尼山 降全寺 吉祥院

大塚護持院末 新義

本尊:阿弥陀如来 観世音菩薩 弘法大師

■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.56』

浅草新寺町

江戸大塚護持院末

摩尼山隆全寺吉祥院

拙寺起立之年代旧記に無く候得共 往古慶長十六年(1611年) 中野寺町地拝領仕●在候所 御用地二付所替被● 寛永二十一年(1644年)中当処●引移候由申伝候

開山 宥教法印 万治三年(1660年)寂

本堂

本尊 阿弥陀如来木立像 両脇弘法大師 輿教大師

護摩堂

聖天尊 不動尊 薬師佛 稲荷

地中二軒

秀明院

長寿院 右往古寛永二十一年(1644年)中当所●引移り候迄二ヶ院有之候処 長寿院儀は 地狭二付外●借地仕引越申候由申伝 秀明院儀●残り有之候処 其後年代不知退転仕候由申伝

「吉祥院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

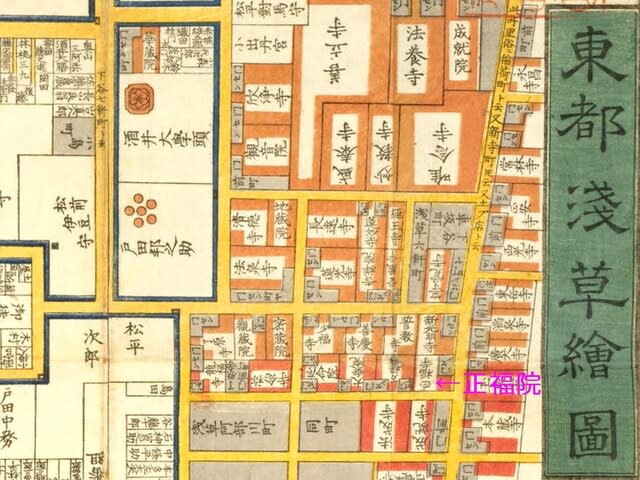

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約5分。

元浅草~寿とつづく、御府内霊場札所密集エリアにあります。

都道463号浅草通り「松が谷一丁目」交差点から左右衛門橋通りを南に入り少し行った右手(西側)です。

【写真 上(左)】 札所標

【写真 下(右)】 院号標

市街地のなかにかなり広い山内を構えています。

山内入口手前に御府内霊場札所標。門柱に院号標。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 山内

緑ゆたかな境内は、よく手入れされてきもちがいいです。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

参道正面に宝形造ないし寄棟造桟瓦葺の本堂。

流れ向拝で、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。

向拝左右の花頭窓が意匠的に効いています。

向拝上部に掲げられた扁額は達筆すぎて筆者には解読できません。

【写真 上(左)】 斜めからの向拝

【写真 下(右)】 扁額

『ルートガイド』によると、参道右手には御嶽山中興の祖・普寛行者の「贈大教普寛霊尊供養塔」(山岡鉄太郎(鉄舟)揮毫)があるそうですが、筆者はうかつにも撮りわすれました。

史料類からはうかがい知れませんが、御嶽修験となんらかの繋がりがあったのかもしれません。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に阿弥陀如来のお種子「キリーク」の揮毫と「本尊 阿弥陀如来」の印判。

右に「御府内八十八ヶ所第六十番」の札所印。

左に院号印と寺院印が捺されています。

紙面には御寶印も三寶印もありませんが、お種子「キリーク」の揮毫で御朱印となっています。

なお、平成27年に拝受した御朱印(御朱印帳揮毫)の尊格は「本尊 阿弥陀如来」の揮毫と「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)から構成されています。

Web検索すると、平成31年頃までは両パターンの御朱印がみつかりますが、令和に入ってからはお種子揮毫のパターンに統一されている模様です。

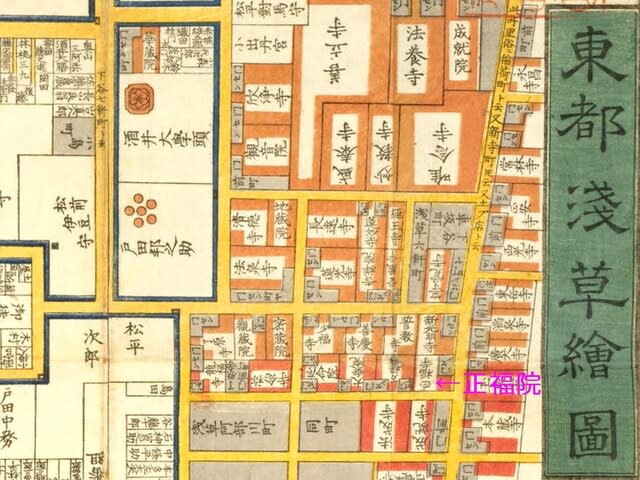

■ 第61番 望月山 般若寺 正福院

(しょうふくいん)

公式Web

台東区元浅草4-7-21

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第61番、弘法大師二十一ヶ寺第14番

第61番は元浅草の正福院です。

第61番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに正福院で、第61番札所は開創当初から浅草新寺町(元浅草)の正福院であったとみられます。

公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

正福院は慶長十六年(1611年)に、浜町橘町(現・中央区日本橋浜町)あたりで開創されたといいます。(草創の地は中野寺町とも。)

正保元年(1645年)、3代将軍徳川家光公の治世に、大塚の護持院の末寺として当地を拝領して移転しています。

開山は僧・源秀。

開基は橘町三丁目の名主を勤めた望月貞久ないしその子孫(廣壽院其融到行居士)で、その功績を称えて山号を「望月山(ぼうげつざん)」と号しました。

御本尊は金剛界大日如来。

本堂には弘法大師・興教大師両木座像も奉安し、御府内霊場としての体裁を整えていました。

山内に御座の六地蔵木立像は小野篁の御作、収蔵する両界曼荼羅は興教大師の御筆とも伝わります。

『御府内寺社備考』等によると享保三年(1718年)、開基ともされる望月貞久の子孫が夢中で洛東稲荷山(伏見稲荷)の稲荷大明神翁より「一顆の玉と弘法大師作の十一面観世音菩薩像を与えるにより此処に一社を建立すべし」とのお告げを受け、伏見稲荷を勧請して一社を建立しました。

伏見稲荷のお社は当院の柳の木の下に建立されたので、「柳の稲荷」と呼ばれて尊崇を集めました。

『御府内八十八ケ所道しるべ』には「浅草新寺町柳のいなり別当」とあり、当山が「柳の稲荷」の別当として捉えられていたことがわかります。

明治初頭の神仏分離を乗り越え御府内霊場札所を守りましたが、昭和20年の東京大空襲ですべての堂宇を焼失しました。

本堂は昭和28年に再建され、戦禍を遁れた御本尊の金剛界大日如来、弘法大師像、興教大師はいまも本堂内に御座されます。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

六十一番

浅草新寺町柳のいなり別当

望月山 般若寺 正福院

大塚護持院末 新義

本尊:金剛界大日如来 柳稲荷大明神 弘法大師

■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.54』

浅草新寺町

江戸大塚護持院末

望月山正福院

慶長十六年(1611年)起立●申伝候 寛永(1624-1644年)之末●野寺町と申処二●在

其後正保元年(1645年)当所●拝領仕候

開山 源秀 寛永十四年(1637年)遷化

開基 廣壽院其融到行居士 元禄十三年(1700年)卒 俗姓望月貞久子孫今幾八郎と称シ、橘町三丁目名主役ヲ勤

本堂

本尊 金剛界大日如来

弘法大師木座像 興教大師木座像 六地蔵木立像(長三尺小野篁作) 不動尊木立像(長四寸五分生駒宝山作)両界曼荼羅(興教大師筆)

鎮守柳稲荷社

神体 長七寸五分弘法大師作 本地十一面観世音。

(縁起記載あり略)

「正福院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約5分。

都道463号浅草通り「松が谷一丁目」交差点から一本東寄りの路地を南に入ってすぐ。

光明寺とは背中合わせで、江戸切絵図の配置と一致しています。

このあたりは元浅草~寿とつづく御府内霊場札所の集中エリアで、正福院の公式Webにあるとおり、メトロ銀座線「稲荷町」駅から「田原町」駅まで、一筆書きの順路で9箇所の札所を巡ることができます。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 札所標

街路から若干引き込んで参道入口。

その門柱手前には御府内霊場の札所標。

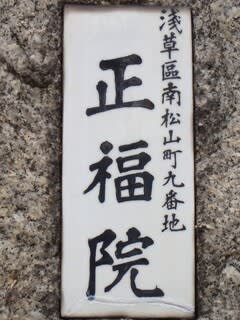

門柱の院号札には「浅草區南松山町九番地」とあります。

【写真 上(左)】 門柱の院号標

【写真 下(右)】 山内

【写真 上(左)】 観世音菩薩と地蔵尊

【写真 下(右)】 釈迦如来と地蔵尊

参道左手には白衣観世音菩薩と地蔵菩薩の立像で、いずれもおだやかな面立ち。

山内・墓域入口手前の壁際には東京大空襲の戦火により黒くすすけた釈迦如来立像と2体の地蔵尊が御座します。

古にはこのあたりに「柳稲荷」ゆかりの柳の木があったそうです。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 札所板

参道正面の本堂は入母屋造桟瓦葺とみられ、おそらく妻入りです。

奥行きのある敷地形状のため、妻入り様式としたのでは。

妻入り特有の千鳥破風を2連構成しています。

公式Webによると、本堂御内陣には正面に御本尊の金剛界大日如来坐像。

向かって右に牀座に結跏趺坐され五鈷杵と数珠を握られる真如親王様の弘法大師像。

向かって左には興教大師像が安置されているようです。

御朱印は御府内霊場の札所板が掛かる、本堂向かって右手前の庫裡にて拝受しました。

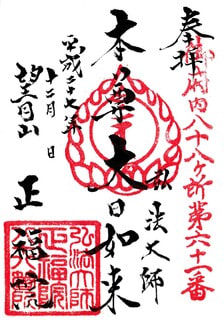

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 大日如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「御府内八十八ヶ所第六十一番」の札所印。

左に山号・院号の揮毫と寺院印が捺されています。

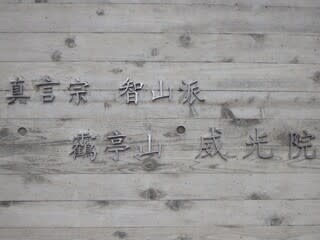

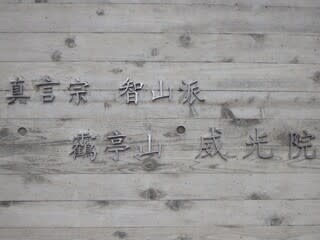

■ 第62番 鶴亭山 隆全寺 威光院

(いこういん)

公式Web

台東区寿2-6-8

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第62番、弘法大師二十一ヶ寺第16番

第62番は寿の威光院です。

第62番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに威光院で、第62番札所は開創当初から浅草新堀端の威光院であったとみられます。

公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

威光院は太田道灌公によって「江戸城鎮守の別当として創建」といいます。

『ルートガイド』ではこの江戸城鎮守を「平川天神」(現・平河天満宮)としています。

平河天満宮の公式Web・現地掲示によると、「平川天神」の創祀は以下のとおりです。

江戸平河城城主の太田道灌公が、ある日菅原道真公の夢を見ました。

その翌朝に菅原道真公自筆の画像を贈られたため、道灌公はこの夢を霊夢と感じ、文明十年(1478年)に城内の北に自ら施主となり江戸の守護神として天満宮を建立しました。(「梅花無尽蔵」による)

家康公の江戸城入城後、築城のため平川門外に奉遷、慶長十二年(1607年)2代将軍秀忠公により現在地(貝塚)に奉遷され、本社にちなみこの地を平河町と名付けられました。

平河天満宮は、徳川幕府をはじめ紀州、尾張両徳川家、井伊家等の祈願所となり、新年の賀礼には宮司は将軍に単独拝謁できる高い格式を有していました。

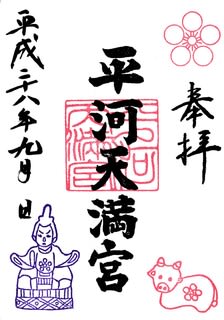

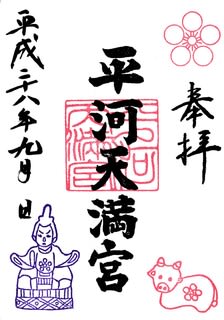

【写真 上(左)】 平河天満宮

【写真 下(右)】 平河天満宮の御朱印

威光院の公式Webには「平川天神」との所縁は記されておらず、平河天満宮の公式Webにも威光院との関係は記されていないので、『ルートガイド』が威光院を「平川天神」の別当とした根拠は不明です。

なお、『ルートガイド』には「(平川天神の)別当として鶴主計延豊が開基となって創建されたのが威光院」と明記されているので、これを記す寺伝等があるのかもしれません。

本堂御本尊は大日如来。護摩堂の不動明王は恵心僧都の作と伝わります。

その後櫻田村に移転、慶長六年(1600年)には八丁堀に遷り、文禄三年(1594年)ないし元和元年(1615年)辨清法印により現在地に移転再興(あるいは開山とも)といいます。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

六十二番

浅くさ新堀端

鶴亭山 般若寺 威光院

愛宕圓福寺末 新義

本尊:大日如来 不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [75] 浅草寺社書上 甲二』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.107』

浅草新堀端

芝愛宕前(下)圓福寺末 新義真言宗

鶴亭山威光院

当寺起立之年代不詳

開山 法印辨清 元和五年(1619年)三月寂

中興 法印秀仙 安永七年(1778年)七月寂

本堂

本尊 大日如来木佛坐像

護摩堂

不動明王 二童子アリ 恵心僧都作

「威光院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ銀座線「田原町」駅で徒歩約3分。

都道463号浅草通り「菊屋橋」交差点から新堀通りを南下して少し行った左手です。

この「新堀通り」は江戸切絵図では川沿いの通りとして記され、「此川ヲ新堀ト云」とあります。

新堀沿いに描かれている宗圓寺、永見寺、威光院、常福寺はいずれも「新堀通り」沿いに現存しています。

元浅草~寿界隈は郊外へ移転した寺院が少なく、江戸切絵図に描かれた寺院がよく残っています。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 壁面の院号標

コンクリ打放しの門塀、石敷き参道のおくにモダンな本堂は、美術感のようなイメージ。

外構も含めて2014年に一新された模様です。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 本堂

調べてみると設計は現・京都大学名誉教授の建築家・竹山聖氏。

(→ 情報元・『お宮、お寺を散歩しよう』様(紋谷幹男氏))

門塀にはステンレス浮き文字で山号・院号標。

参道右手には大師講の巡拝祈念碑、六地蔵、修行大師像とならび、本堂前には御府内霊場札所標も建っています。

【写真 上(左)】 霊場巡拝碑

【写真 下(右)】 六地蔵

【写真 上(左)】 修行大師像

【写真 下(右)】 札所標

新旧がほどよく調和した素晴らしい空間ですが、筆者の拙い知識ではこれをうまく表現できません(笑)

紋谷幹男氏のキレ味鋭い解説(→ こちら)をご覧くださいませ。

紋谷幹男氏の「当代きっての腕の立つ建築家の、おそろしくエッジの効いたお寺」。

この表現がぴったりの空間だと思います。

御府内霊場巡拝の旨お伝えすると、本堂内にお通しいただけました。

本堂内もコンクリ打ち放しで天井が赤く井桁に組まれた天吊りに天蓋が掛けられています。

(本堂内の様子は→ こちら)

護摩壇の向こうに智拳印を結ばれる金剛界大日如来坐像。

堂内の音響がすこぶるよく、読経の声が響きわたります。

東京のお遍路である御府内霊場。

このような斬新な空間はならではのものかと思います。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

公式Webには「御府内八十八ヶ所霊場とは弘法大師とゆかりがある寺院を巡る、四国八十八カ所の江戸版のようなモノで、 六十二番札所である当院ではお参りされた方に御朱印を承っております。※霊場専用の御朱印帳(納経帳)が御座いますので、出来ればそちらを推奨しております」とあります。

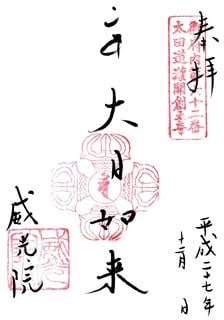

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に金剛界大日如来ののお種子「バン」「大日如来」の揮毫と「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「御府内六十二番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

※平成27年に拝受の御朱印の主印は御寶印(羯磨金剛(かつまこんごう))で、「太田道灌開創立寺」の印判があります。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-21)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ 瞳がほほえむから - 今井美樹

■ ebb and flow - LaLa(歌ってみた)

■ ヒカリヘ - miwa

→ ■ 透明感のある女性ヴォーカル50曲

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第59番 佛寶山 西光院 無量寺

(むりょうじ)

北区西ヶ原1-34-8

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所本尊:不動明王

司元別当:七社(旧西ヶ原村総鎮守)

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第59番、豊島八十八ヶ所霊場第59番、江戸六阿弥陀如来第3番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番、大東京百観音霊場第81番

※本記事は「■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印」および「■ 滝野川寺院めぐり-2」から転載・追記したものです。

第59番は北区西ヶ原の無量寺です。

第59番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに無量寺で、第59番札所は開創当初から西ヶ原の無量寺であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

無量寺の創建年代は不明ですが、『滝野川寺院めぐり案内』には「現在当山には9~10世紀の未完成の木像菩薩小像と、12世紀末の都風といわれる等身の阿弥陀如来像が安置されている。さらに正和元年(1312年)、建武元年(1334年)の年号を始めとする30数枚の板碑が境内から出土しているから、少なくとも平安時代の後期には、この地に寺があったことはまず間違いないであろう。」と記されています。

『江戸名所図会』には開山は行基菩薩とあり、これは江戸六阿弥陀の縁起からきているものとみられます。

北区設置の山内説明板には『新編武蔵国風土記稿』や寺伝等には、慶安元年(1648年)に幕府から八石五斗余の年貢・課役を免除されたこと、元禄十四年(1701年)五代将軍綱吉公の生母桂昌院が参詣したこと、以前は長福寺と号していたが、寺号が九代将軍家重公の幼名長福丸と同じであるため、これを避けて現在の名称に改めたことなどが記されています。

江戸時代には広大な寺領を有していたとみられ、当山が別当を勤めた「七社」はその境内に鎮座されていたと伝わります。

『江戸名所図会』には無量寺山内とみられる高台(現・旧古河庭園)に「七社」があらわされ、現・旧古河庭園の一部も無量寺の境内であったのでは。

大正3年(1914年)、古河財閥3代当主の古河虎之助が周囲の土地を購入したという記録があるので、その時に古河家に移った可能性があります。

なお、「七社」は神仏分離の翌年明治二年(1869年)に一本杉神明宮の社地(現・七社神社)に御遷座されています。

【写真 上(左)】 七社神社の社頭

【写真 下(右)】 七社神社の境内

【上(左)】 七社神社の御朱印(旧)

【下(右)】 七社神社の御朱印

西ヶ原村の総鎮守であった七社神社には、西ヶ原村内に飛鳥山邸(別荘)を構えた渋沢栄一翁が氏子として重きをなし、所縁の品々が残されています。

無量寺は御府内霊場のほか、江戸時代、春夏のお彼岸にとくに賑わったといわれる江戸六阿弥陀詣の一寺(第3番目)で、もともと参詣者の多かった寺院とみられます。

また、豊島八十八ヶ所霊場第59番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番、滝野川寺院めぐり第9番の札所でもあります。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

五十九番

西ヶ原村

佛宝山 西光院 無量寺

大塚護持院末 新義

本尊:不動明王 弘法大師 興教大師

■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)

新義真言宗佛寶山西光院ト号ス 慶安元年(1648年)寺領八石五斗餘ノ御朱印ヲ附ラル 古ハ田端村與楽寺ノ末ナリシカ 常憲院殿厳命ヲ以テ大塚護持院ノ末トナレリ 又昔ハ長福寺ト称セシヲ 惇信院殿の御幼名ヲ避テ今ノ寺号ニ改ムト云 本尊不動外ニ正観音ノ立像ヲ置 長三尺五寸許惠心ノ作ニテ 雷除の本尊トイヘリ 中興眞惠享保三年(1718年)閏正月廿三日化ス 今ノ堂ハ昔村内ニ建置レシ御殿御取拂トナリシヲ賜リテ建シモノナリト云 元境内ニ母衣櫻ト名ツケシ櫻樹アリシカ今ハ枯タリ 母衣ノ名ハ寛永(1624-1644年)ノ頃御成アリシ時名ツケ給ヒシト云伝フ

寺寶

紅頗梨色彌陀像一幅 八組大師像八幅 妙澤像一幅 不動像一幅 六字名號一幅。以上弘法大師ノ筆ト云 其内名號ニハ大僧都空海ト落款アリ 菅家自畫像一幅

七所明神社 村ノ鎮守トス 紀伊國高野山四社明神ヲ寫シ祀リ天照大神 春日 八幡三座を合祀ス 故ニ七所明神ト号ス

末社ニ天神 稲荷アリ 辨天社

阿彌陀堂 行基の作 坐像長三尺許六阿弥陀ノ第三番ナリ 観音堂 西國三十三所札所寫ナリ 鐘樓 安永九年鑄造ノ鐘ヲ掛

寺中勝蔵院 不動ヲ本尊トス

■ 『江戸名所図会 十五』(国立国会図書館)

真言宗にして弘法大師の作の不動尊を本尊とし 開山ハ行基菩薩なり 本堂に●●る南無阿彌陀佛の額ハ幡随意院磧了和尚の筆なり

阿弥陀堂 本堂の右にあり 本尊ハ行基菩薩の作 録阿弥陀第三番目なり

「無量寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

「無量寺」/原典:斎藤長秋 編 ほか『江戸名所図会』十五,博文館,1893.12. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは東京メトロ南北線「西ヶ原」駅で徒歩約7分。

JR「上中里」駅からも徒歩7分ほどですが、こちらは坂の上り下りがあるので下りのみの「西ヶ原」駅の方が楽です。

このあたりの主要道は、不忍通り、白山通り(中山道)など谷間を走る例が多いですが、本郷通りは例外で、律儀に馬の背の台地上を辿ります。

第47番城官寺、あるいは西ヶ原駅・上中里駅からだと本郷通りからの道順となり、かなりの急坂を下ってのアブローチとなります。

旧古河庭園の裏手にあたるこの坂道は木々に囲まれほの暗く、落ち着いた風情があります。

旧古河庭園は陸奥宗光や古河財閥の邸宅で、このあたりは府内屈指の高級住宅地であったことがうかがわれます。

いまでも落ち着いた邸宅がならぶ一画があり、いかにも東京山の手地付きの富裕層が住んでいそうな感じがあります。

内田康夫氏の人気推理小説「浅見光彦シリーズ」の主人公浅見光彦は西ヶ原出身の設定で、家柄がよく、相応の教養や見識を身につけていることなどは、このあたりの地柄を物語るものかもしれません。(内田康夫氏自身が西ヶ原出身らしい。)

坂を下りきり、右手に回り込むと参道入口です。

入口回りは車通りも少なく、相応の広さを保って名刹の風格を感じます。

ここで心を落ち着けてから参詣に向かうべき雰囲気があります。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 参道

【写真 上(左)】 ことぶき地蔵尊

【写真 下(右)】 山門

参道まわりに札所碑、地蔵立像、ことぶき地蔵尊など、はやくも見どころがつづきます。

そのおくに山門。

この山門は「大門」と呼ばれ、棟木墨書から伏見の柿浜御門が移築されたものとみられます。本瓦葺でおそらく薬医門かと思います。

【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑

【写真 下(右)】 江戸六阿弥陀札所碑

【写真 上(左)】 中門

【写真 下(右)】 秋の山内

【写真 上(左)】 秋の地蔵堂と参道

【写真 下(右)】 地蔵堂と鐘楼

さらに桟瓦葺の中門を回り込んで進む奥行きのある山内。

緑ゆたかな山内は手入れも行き届き、枯淡な風情を湛えています。

御府内霊場のなかでも屈指の雰囲気ある寺院かと思います。

左手に地蔵堂と鐘楼を見て、さらに進みます。

【写真 上(左)】 見事な紅葉

【写真 上(左)】 冬の山内

【写真 上(左)】 早春の本堂

【写真 下(右)】 秋の本堂

【写真 上(左)】 右斜め前から本堂

【写真 下(右)】 向拝

正面に本堂、向かって右手に大師堂、左手に進むと庫裡があります。

本堂前では数匹のおネコちゃんがくつろいでいます。

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 まどろむネコ

本堂は、寄棟造平入りで起り屋根の向拝を付設。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。

扁額は「無量寺」。格天井。向拝屋根には「佛寶山」の山号を置く鬼板と兎毛通。

落ち着いた庭園に見合う、風雅な仏堂です。

『江戸名所図会』には、「(本堂の)『南無阿彌陀佛』の額ハ幡随意院磧了和尚の筆なり」とあります。

幡随意院磧了和尚はおそらく幡随院(神田駿河台、現・小金井市)開山の高僧と思われます。

幡随意上人(1542-1615年)は京都百万遍知恩寺の33世住持で、徳川家康公の帰依を得て神田駿河台に新知恩寺(のちの幡随院)を開創されました。

浄土宗本流の幡随意上人揮毫の扁額が、新義真言宗の当山にある理由は不明です。

幡随意上人は鎌倉の光明寺で浄土教学を修められたとされ、光明寺のそばには真言僧・願行上人に関係する安養院があるので、なにかの機会に真言宗と関係をもたれたのかもしれません。(これはさすがに牽強附会か?)

強引に安養院まで辿らなくとも、弘法大師 相模二十一ヶ所霊場(→ 札所リスト(「ニッポンの霊場」様))の札所には光明寺の子院・蓮乗院(第11番)が名を連ねているので、光明寺と真言宗はなんらかの関連があったのかもしれません。

→ 関連記事(■ 鎌倉市の御朱印-7 (24.祇園山 田代寺(長楽寺) 安養院)

本堂には御本尊の不動明王像と阿弥陀如来坐像が御座します。

御本尊の不動明王像は「当寺に忍び込んだ盗賊が不動明王像の前で急に動けなくなり、翌朝捕まったことから『足止め不動』として信仰されるようになった」という逸話が伝わります。

また、『江戸名所図会』には、不動尊は弘法大師の御作とあります。

阿弥陀如来像は、江戸時代に江戸六阿弥陀詣(豊島西福寺・沼田延命院(現・足立区恵明寺)・西ヶ原無量寺・田端与楽寺・下谷広小路常楽院(現・調布市)・亀戸常光寺)の第三番目として広く信仰を集めた阿弥陀様です。

→ ■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印

以前は阿弥陀堂に御座とみられ、『江戸名所図会』には「阿弥陀堂 本堂の右にあり 本尊ハ行基菩薩の作 録阿弥陀第三番目なり」とあります。

【写真 上(左)】 大師堂

【写真 上(左)】 大師堂の堂号板

本堂向かって右手の大師堂は宝形造桟瓦葺で向拝を付設し、向拝柱に「大師堂」の板標。

大師堂には恵心作と伝わる聖観世音菩薩像が安置され、「雷除けの本尊」として知られています。

本堂のそばには上野王子駒込辺三十三観音霊場第3番の札所標。

札所本尊は聖観世音菩薩と伝わるのでこの「雷除けの本尊」が札所本尊なのかもしれません。

御朱印は本堂向かって左の庫裡で拝受できます。

原則として書置はないようで、ご住職ご不在時は郵送にてご対応いただけます。

なお、複数の霊場の御朱印を授与されておられるので、事前に参詣目的の霊場を申告した方がよろしいかと思います。

素晴らしい風情をもつお寺さまですが、山内の環境保全のため団体での入山は禁止されています。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に不動明王の種子のお種子「カン/カーン」「不動明王」「弘法大師」の揮毫と「カン/カーン」の御寶印(蓮華座)。

右に「第五十九番」の札所印。左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています

【写真 上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印

【写真 下(右)】 江戸六阿弥陀如来の御朱印

■ 滝野川寺院めぐりの御朱印

■ 第60番 摩尼山 隆全寺 吉祥院

(きっしょういん)

台東区元浅草2-1-14

真言宗智山派

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第60番、弘法大師二十一ヶ寺第11番

第60番は元浅草の吉祥院です。

第60番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに吉祥院で、第60番札所は開創当初から元浅草(浅草新寺町)の吉祥院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

吉祥院の創建年代は不詳ですが開山宥教法印は万治三年(1660年)寂なので、それ以前の創建とみられます。

慶長十六年(1611年)に中野寺町に寺地を拝領、寛永二十一年(1644年)当地・浅草新寺町へ移転と伝わります。

御本尊は阿弥陀如来木立像。両脇に弘法大師、輿教大師を奉安。

護摩堂には聖天尊、不動尊、薬師佛、稲荷神を奉安と伝わります。

『御府内八十八ケ所道しるべ』には「本尊:阿弥陀如来 観世音菩薩 弘法大師」とあるので、観音様も奉安していたとみられます。

山内には秀明院、長寿院の二軒の塔頭を擁したといいます。

当山は史料が少なく、これ以上は辿れませんでした。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

六十番

浅草新寺町

摩尼山 降全寺 吉祥院

大塚護持院末 新義

本尊:阿弥陀如来 観世音菩薩 弘法大師

■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.56』

浅草新寺町

江戸大塚護持院末

摩尼山隆全寺吉祥院

拙寺起立之年代旧記に無く候得共 往古慶長十六年(1611年) 中野寺町地拝領仕●在候所 御用地二付所替被● 寛永二十一年(1644年)中当処●引移候由申伝候

開山 宥教法印 万治三年(1660年)寂

本堂

本尊 阿弥陀如来木立像 両脇弘法大師 輿教大師

護摩堂

聖天尊 不動尊 薬師佛 稲荷

地中二軒

秀明院

長寿院 右往古寛永二十一年(1644年)中当所●引移り候迄二ヶ院有之候処 長寿院儀は 地狭二付外●借地仕引越申候由申伝 秀明院儀●残り有之候処 其後年代不知退転仕候由申伝

「吉祥院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約5分。

元浅草~寿とつづく、御府内霊場札所密集エリアにあります。

都道463号浅草通り「松が谷一丁目」交差点から左右衛門橋通りを南に入り少し行った右手(西側)です。

【写真 上(左)】 札所標

【写真 下(右)】 院号標

市街地のなかにかなり広い山内を構えています。

山内入口手前に御府内霊場札所標。門柱に院号標。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 山内

緑ゆたかな境内は、よく手入れされてきもちがいいです。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

参道正面に宝形造ないし寄棟造桟瓦葺の本堂。

流れ向拝で、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。

向拝左右の花頭窓が意匠的に効いています。

向拝上部に掲げられた扁額は達筆すぎて筆者には解読できません。

【写真 上(左)】 斜めからの向拝

【写真 下(右)】 扁額

『ルートガイド』によると、参道右手には御嶽山中興の祖・普寛行者の「贈大教普寛霊尊供養塔」(山岡鉄太郎(鉄舟)揮毫)があるそうですが、筆者はうかつにも撮りわすれました。

史料類からはうかがい知れませんが、御嶽修験となんらかの繋がりがあったのかもしれません。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に阿弥陀如来のお種子「キリーク」の揮毫と「本尊 阿弥陀如来」の印判。

右に「御府内八十八ヶ所第六十番」の札所印。

左に院号印と寺院印が捺されています。

紙面には御寶印も三寶印もありませんが、お種子「キリーク」の揮毫で御朱印となっています。

なお、平成27年に拝受した御朱印(御朱印帳揮毫)の尊格は「本尊 阿弥陀如来」の揮毫と「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)から構成されています。

Web検索すると、平成31年頃までは両パターンの御朱印がみつかりますが、令和に入ってからはお種子揮毫のパターンに統一されている模様です。

■ 第61番 望月山 般若寺 正福院

(しょうふくいん)

公式Web

台東区元浅草4-7-21

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第61番、弘法大師二十一ヶ寺第14番

第61番は元浅草の正福院です。

第61番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに正福院で、第61番札所は開創当初から浅草新寺町(元浅草)の正福院であったとみられます。

公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

正福院は慶長十六年(1611年)に、浜町橘町(現・中央区日本橋浜町)あたりで開創されたといいます。(草創の地は中野寺町とも。)

正保元年(1645年)、3代将軍徳川家光公の治世に、大塚の護持院の末寺として当地を拝領して移転しています。

開山は僧・源秀。

開基は橘町三丁目の名主を勤めた望月貞久ないしその子孫(廣壽院其融到行居士)で、その功績を称えて山号を「望月山(ぼうげつざん)」と号しました。

御本尊は金剛界大日如来。

本堂には弘法大師・興教大師両木座像も奉安し、御府内霊場としての体裁を整えていました。

山内に御座の六地蔵木立像は小野篁の御作、収蔵する両界曼荼羅は興教大師の御筆とも伝わります。

『御府内寺社備考』等によると享保三年(1718年)、開基ともされる望月貞久の子孫が夢中で洛東稲荷山(伏見稲荷)の稲荷大明神翁より「一顆の玉と弘法大師作の十一面観世音菩薩像を与えるにより此処に一社を建立すべし」とのお告げを受け、伏見稲荷を勧請して一社を建立しました。

伏見稲荷のお社は当院の柳の木の下に建立されたので、「柳の稲荷」と呼ばれて尊崇を集めました。

『御府内八十八ケ所道しるべ』には「浅草新寺町柳のいなり別当」とあり、当山が「柳の稲荷」の別当として捉えられていたことがわかります。

明治初頭の神仏分離を乗り越え御府内霊場札所を守りましたが、昭和20年の東京大空襲ですべての堂宇を焼失しました。

本堂は昭和28年に再建され、戦禍を遁れた御本尊の金剛界大日如来、弘法大師像、興教大師はいまも本堂内に御座されます。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

六十一番

浅草新寺町柳のいなり別当

望月山 般若寺 正福院

大塚護持院末 新義

本尊:金剛界大日如来 柳稲荷大明神 弘法大師

■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.54』

浅草新寺町

江戸大塚護持院末

望月山正福院

慶長十六年(1611年)起立●申伝候 寛永(1624-1644年)之末●野寺町と申処二●在

其後正保元年(1645年)当所●拝領仕候

開山 源秀 寛永十四年(1637年)遷化

開基 廣壽院其融到行居士 元禄十三年(1700年)卒 俗姓望月貞久子孫今幾八郎と称シ、橘町三丁目名主役ヲ勤

本堂

本尊 金剛界大日如来

弘法大師木座像 興教大師木座像 六地蔵木立像(長三尺小野篁作) 不動尊木立像(長四寸五分生駒宝山作)両界曼荼羅(興教大師筆)

鎮守柳稲荷社

神体 長七寸五分弘法大師作 本地十一面観世音。

(縁起記載あり略)

「正福院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約5分。

都道463号浅草通り「松が谷一丁目」交差点から一本東寄りの路地を南に入ってすぐ。

光明寺とは背中合わせで、江戸切絵図の配置と一致しています。

このあたりは元浅草~寿とつづく御府内霊場札所の集中エリアで、正福院の公式Webにあるとおり、メトロ銀座線「稲荷町」駅から「田原町」駅まで、一筆書きの順路で9箇所の札所を巡ることができます。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 札所標

街路から若干引き込んで参道入口。

その門柱手前には御府内霊場の札所標。

門柱の院号札には「浅草區南松山町九番地」とあります。

【写真 上(左)】 門柱の院号標

【写真 下(右)】 山内

【写真 上(左)】 観世音菩薩と地蔵尊

【写真 下(右)】 釈迦如来と地蔵尊

参道左手には白衣観世音菩薩と地蔵菩薩の立像で、いずれもおだやかな面立ち。

山内・墓域入口手前の壁際には東京大空襲の戦火により黒くすすけた釈迦如来立像と2体の地蔵尊が御座します。

古にはこのあたりに「柳稲荷」ゆかりの柳の木があったそうです。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 札所板

参道正面の本堂は入母屋造桟瓦葺とみられ、おそらく妻入りです。

奥行きのある敷地形状のため、妻入り様式としたのでは。

妻入り特有の千鳥破風を2連構成しています。

公式Webによると、本堂御内陣には正面に御本尊の金剛界大日如来坐像。

向かって右に牀座に結跏趺坐され五鈷杵と数珠を握られる真如親王様の弘法大師像。

向かって左には興教大師像が安置されているようです。

御朱印は御府内霊場の札所板が掛かる、本堂向かって右手前の庫裡にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 大日如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「御府内八十八ヶ所第六十一番」の札所印。

左に山号・院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第62番 鶴亭山 隆全寺 威光院

(いこういん)

公式Web

台東区寿2-6-8

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第62番、弘法大師二十一ヶ寺第16番

第62番は寿の威光院です。

第62番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに威光院で、第62番札所は開創当初から浅草新堀端の威光院であったとみられます。

公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

威光院は太田道灌公によって「江戸城鎮守の別当として創建」といいます。

『ルートガイド』ではこの江戸城鎮守を「平川天神」(現・平河天満宮)としています。

平河天満宮の公式Web・現地掲示によると、「平川天神」の創祀は以下のとおりです。

江戸平河城城主の太田道灌公が、ある日菅原道真公の夢を見ました。

その翌朝に菅原道真公自筆の画像を贈られたため、道灌公はこの夢を霊夢と感じ、文明十年(1478年)に城内の北に自ら施主となり江戸の守護神として天満宮を建立しました。(「梅花無尽蔵」による)

家康公の江戸城入城後、築城のため平川門外に奉遷、慶長十二年(1607年)2代将軍秀忠公により現在地(貝塚)に奉遷され、本社にちなみこの地を平河町と名付けられました。

平河天満宮は、徳川幕府をはじめ紀州、尾張両徳川家、井伊家等の祈願所となり、新年の賀礼には宮司は将軍に単独拝謁できる高い格式を有していました。

【写真 上(左)】 平河天満宮

【写真 下(右)】 平河天満宮の御朱印

威光院の公式Webには「平川天神」との所縁は記されておらず、平河天満宮の公式Webにも威光院との関係は記されていないので、『ルートガイド』が威光院を「平川天神」の別当とした根拠は不明です。

なお、『ルートガイド』には「(平川天神の)別当として鶴主計延豊が開基となって創建されたのが威光院」と明記されているので、これを記す寺伝等があるのかもしれません。

本堂御本尊は大日如来。護摩堂の不動明王は恵心僧都の作と伝わります。

その後櫻田村に移転、慶長六年(1600年)には八丁堀に遷り、文禄三年(1594年)ないし元和元年(1615年)辨清法印により現在地に移転再興(あるいは開山とも)といいます。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

六十二番

浅くさ新堀端

鶴亭山 般若寺 威光院

愛宕圓福寺末 新義

本尊:大日如来 不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [75] 浅草寺社書上 甲二』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.107』

浅草新堀端

芝愛宕前(下)圓福寺末 新義真言宗

鶴亭山威光院

当寺起立之年代不詳

開山 法印辨清 元和五年(1619年)三月寂

中興 法印秀仙 安永七年(1778年)七月寂

本堂

本尊 大日如来木佛坐像

護摩堂

不動明王 二童子アリ 恵心僧都作

「威光院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ銀座線「田原町」駅で徒歩約3分。

都道463号浅草通り「菊屋橋」交差点から新堀通りを南下して少し行った左手です。

この「新堀通り」は江戸切絵図では川沿いの通りとして記され、「此川ヲ新堀ト云」とあります。

新堀沿いに描かれている宗圓寺、永見寺、威光院、常福寺はいずれも「新堀通り」沿いに現存しています。

元浅草~寿界隈は郊外へ移転した寺院が少なく、江戸切絵図に描かれた寺院がよく残っています。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 壁面の院号標

コンクリ打放しの門塀、石敷き参道のおくにモダンな本堂は、美術感のようなイメージ。

外構も含めて2014年に一新された模様です。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 本堂

調べてみると設計は現・京都大学名誉教授の建築家・竹山聖氏。

(→ 情報元・『お宮、お寺を散歩しよう』様(紋谷幹男氏))

門塀にはステンレス浮き文字で山号・院号標。

参道右手には大師講の巡拝祈念碑、六地蔵、修行大師像とならび、本堂前には御府内霊場札所標も建っています。

【写真 上(左)】 霊場巡拝碑

【写真 下(右)】 六地蔵

【写真 上(左)】 修行大師像

【写真 下(右)】 札所標

新旧がほどよく調和した素晴らしい空間ですが、筆者の拙い知識ではこれをうまく表現できません(笑)

紋谷幹男氏のキレ味鋭い解説(→ こちら)をご覧くださいませ。

紋谷幹男氏の「当代きっての腕の立つ建築家の、おそろしくエッジの効いたお寺」。

この表現がぴったりの空間だと思います。

御府内霊場巡拝の旨お伝えすると、本堂内にお通しいただけました。

本堂内もコンクリ打ち放しで天井が赤く井桁に組まれた天吊りに天蓋が掛けられています。

(本堂内の様子は→ こちら)

護摩壇の向こうに智拳印を結ばれる金剛界大日如来坐像。

堂内の音響がすこぶるよく、読経の声が響きわたります。

東京のお遍路である御府内霊場。

このような斬新な空間はならではのものかと思います。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

公式Webには「御府内八十八ヶ所霊場とは弘法大師とゆかりがある寺院を巡る、四国八十八カ所の江戸版のようなモノで、 六十二番札所である当院ではお参りされた方に御朱印を承っております。※霊場専用の御朱印帳(納経帳)が御座いますので、出来ればそちらを推奨しております」とあります。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に金剛界大日如来ののお種子「バン」「大日如来」の揮毫と「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「御府内六十二番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

※平成27年に拝受の御朱印の主印は御寶印(羯磨金剛(かつまこんごう))で、「太田道灌開創立寺」の印判があります。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-21)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ 瞳がほほえむから - 今井美樹

■ ebb and flow - LaLa(歌ってみた)

■ ヒカリヘ - miwa

→ ■ 透明感のある女性ヴォーカル50曲

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « ■ kalafinaの... | ■ 御府内八十... » |