関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

【旧記事】■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1

2021年大河ドラマ「青天を衝け」関連で「熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)」の標題でUPしていましたが、熊谷市・深谷市を分離し、御朱印を追加してリニューアルUPしています。

以下の最新記事をご覧ください。(この記事は最新ではありません。)

〔最新記事〕

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1(旧 大里町エリア/旧 江南町エリア/旧 熊谷市エリア-1)

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)へつづく。

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)

■ 埼玉県深谷市の御朱印-1(旧 川本町エリア/旧 花園町エリア/旧 深谷市エリア-1)

■ 埼玉県深谷市の御朱印-2(旧 深谷市エリア-2)

-------------------------

〔以下は旧記事へのリンクです〕

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4

大河ドラマ「青天を衝け」、近代もので渋め(?)の主人公にしては視聴率健闘しているようです。

また、先にUPした「血洗島 諏訪神社の御朱印」に多くのアクセスをいただきありがとうございます。

今後、新型コロナの状況がどうなるかわかりませんが、渋沢栄一翁の故郷の地、血洗島(深谷市)へのアプローチで拝受できる御朱印についてとりあげてみます。

(この他にも授与情報があって未拝受の寺社がいくつかあります。拝受次第、追加していきます。)

【エリア概要】

東京方面から血洗島へのアプローチは通常、関越道「花園」IC(深谷市)経由となります。

ここから北上して利根川に沿って熊谷市に入り、熊谷から関越道「東松山」IC、ないしは国道17号(中山道)経由の帰路になると思われますので、このエリア(熊谷市・深谷市の一部)の御朱印をご紹介します。

---------------------------------

深谷・熊谷周辺は、かつて幡羅郡(はら/はたら)、および榛沢郡と呼ばれ、古墳群も多くみられて早くから開けた土地とされています。

武蔵七党をはじめとする多くの武士団が興った地で、わけても源平合戦で平敦盛との一騎討ちで名を馳せた熊谷直実の本拠地として知られています。

平家方として源氏との富士川の戦いや木曽義仲と戦いで活躍した斎藤別当実盛も当地を拠点とし、妻沼聖天山を開いたとされています。

また、室町期には山内上杉家系の深谷上杉家が深谷城に拠りました。

江戸時代には、熊谷・深谷ともに中山道の宿場町として栄えます。

宿場だけでなく、木綿織物や多くの農産物の集散地・取引の場としても隆盛したと伝わります。

また、秩父から甲州へ抜ける秩父往還の起点で、荒川・利根川の渡船場や江戸方面への物流の要衝・河岸も擁していたため、秩父絹の集散地としても栄えたようです。

江戸初期には深谷藩が立藩、岡部には岡部藩、近隣の行田には忍藩があり、寺社の成立・変遷にはこれらの藩の支配の影響も考えられます。

熊谷市の資料には、「秩父街道は、秩父34番札所めぐりや三社(秩父神社、三峰神社、宝登山神社)めぐり、また秩父絹の商人の往復でにぎわいました。」とあり、妻沼聖天山歓喜院は、日本三大聖天の一つとされ、古くから人々の信仰を集めていたとされています。

また、熊谷寺の門前町としても発展し、「関東一の祇園」と称される愛宕八坂神社の例大祭「うちわ祭り」が広く知られるなど、宗教都市としての一面ももっていたのではないでしょうか。

このように古くから栄え、城下町の色彩ももち、宿場町や商都としての役割も大きかったため、寺社もおのずから多くなりました。

【深谷・熊谷と札所】

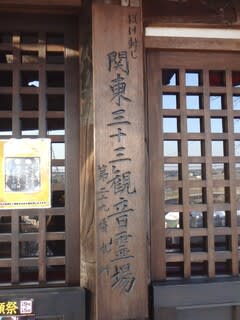

寺院が多く、人流が活発であったので、このエリアは北関東でも有数の霊場エリアとなっています。

観音霊場としては、熊谷を中心に忍秩父三十四観音霊場の札所が複数あり、「忍秩父三十四観音霊場」+「忍領西国三十三観音霊場」+「足立坂東三十三観音霊場」で百観音霊場を構成しているとされます。

日本百観音とは、西国三十三所・坂東三十三所・秩父三十四所を合わせた百箇所の観音霊場をいい、日本各地で写しの霊場が開創されました。

「忍秩父三十四観音霊場」は三十四所あるので「秩父」の位置づけですが、これまで拝受した御朱印で「忍秩父」の札所印が入ったものはたしかありません。多いのは「忍観音」「忍三十四所(霊場)」「忍坂東」などで、御朱印拝受のときも「忍秩父観音霊場」と申告して首を捻られ、「忍三十四霊場」と言い直すとすぐに納得いただいたことが何度もありました。

三十四所ですが「忍坂東」と呼ばれていた可能性があり、もともとは三十三の札所で構成され、他の三十四所霊場を「秩父」として百観音を構成していた可能性もあるのかもしれません。

(ただし、この記事では「忍秩父三十四観音霊場」で統一します。)

「忍秩父三十四観音霊場」は”忍”とありますが、34の札所のうち熊谷30、深谷2、行田2で、実質的には熊谷の観音霊場といえます。

また、ナゾが多いのですが、熊谷を中心に幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場が開創されています。

深谷には深谷七福神、熊谷には熊谷七福神が開創されています。

深谷七福神の寺院にはそれぞれ”秋の七草”が植えられ、秋には”花の寺巡り”も楽しめます。

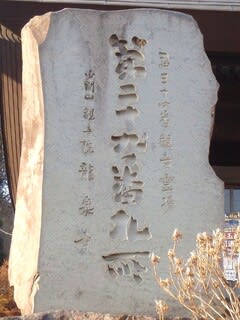

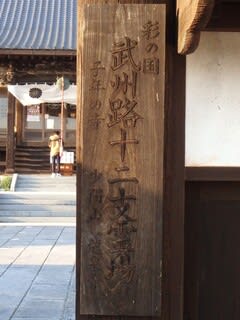

その他、関東八十八箇所、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)、武州路十二支霊場、武蔵国十三佛霊場、関東九十一薬師霊場、関東百八地蔵尊霊場、東国花の寺百ヶ寺霊場など広域霊場の札所が複数立地し、さながら御朱印王国の様相を呈しています。

御朱印授与率が高いのは↑の広域霊場と深谷七福神で、忍秩父三十四観音霊場もかなりの札所で授与いただけます。

幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場はこのところ復興の気運も感じられ、札所印をご用意されている札所もありますが、廃寺・無住寺院も多く、巡拝難易度はかなり高くなっています。

なお、忍秩父三十四観音霊場のいくつかの札所は、最近巡拝者以外は不授与となっているので要注意です。

熊谷七福神は正月限定のスタンプ方式とみられ、御朱印授与についてはまちまちのようです。

有名なのは埼玉厄除開運大師(龍泉寺)で、絵御朱印や限定御朱印マニアでいつも賑わいをみせています。

妻沼聖天 歓喜院や常光院(熊谷厄除け大師)も複数の御朱印を授与されており、御朱印スポットとして知られています。

神社めぐりについては、熊谷の長井神社の宮司様が「村の鎮守十社めぐり」を主催され、条件つきながら御朱印を授与されているので、御朱印拝受できる神社が増えています。

----------------------------------------

それでは、関越道「花園」IC周辺から順にご紹介していまきす。

■ 荒澤山 寿楽院

深谷市荒川983

高野山真言宗

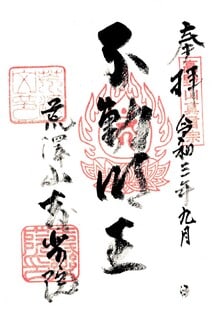

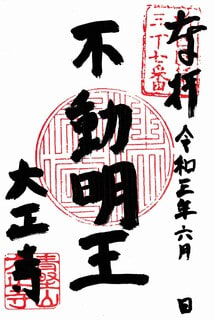

御本尊:不動明王

司元別当:天神社(荒川地内)

・由緒は不詳だが、『風土記稿』には「天神社 寿楽院持」とあります。予想以上に広い境内で、道をはさんで立派な聖天宮が御座します。

・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受。ご住職ご不在時は書置対応となる模様。

〔拝受御朱印〕

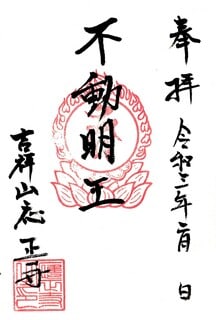

1.御本尊 不動明王

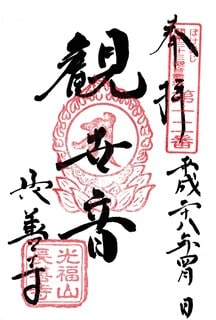

■ 光福山 医王院 長善寺

公式Web

深谷市小前田1452

高野山真言宗

御本尊:金剛界大日如来

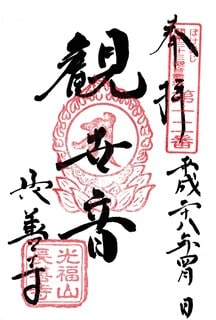

札所:関東八十八箇所第85番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第12番

・鉢形城主北条氏邦の三男「光福丸」の菩提寺として知られる古刹で、2つのメジャー霊場の札所として参拝者を集めます。

・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受しました。

〔拝受御朱印〕

1.関東八十八箇所第85番 大日如来

2.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第12番 聖観世音菩薩

■ 吉祥山 應正寺

深谷市田中608-1

真言宗豊山派

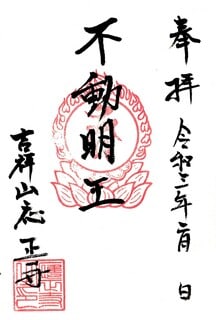

御本尊:不動明王

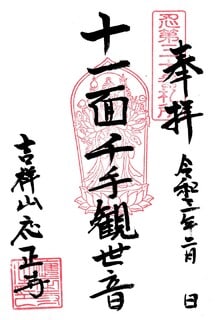

札所:忍秩父三十四観音霊場第30番

・由緒は不詳ですが、入母屋造の立派な本堂と、二層の優れた意匠の観音堂があり、忍秩父三十四観音霊場第30番の札所はこちらの観音堂となっています。

・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受。御本尊の御朱印も授与いただけました。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊 不動明王

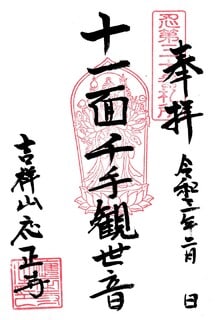

2.忍秩父三十四観音霊場第30番 十一面千手観世音菩薩

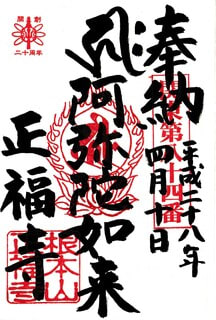

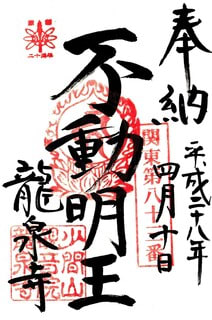

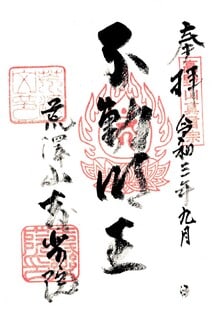

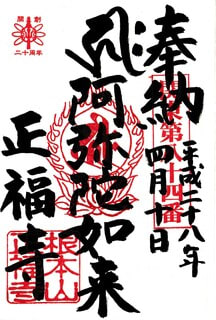

■ 根本山 光明院 正福寺

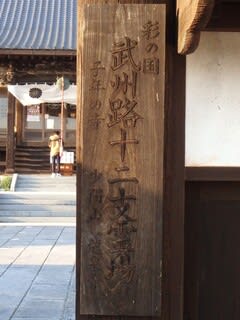

武州路十二支本尊霊場会のWeb

深谷市瀬山141

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所:関東八十八箇所第84番、関東九十一薬師霊場 第35番、武州路十二支霊場 酉(不動明王) ※関東九十一薬師霊場第35番は境外の薬師堂

・永禄年間(1558-1570年)開基、慶長年間(1596-1604年)、重盛法印による開創と伝わる古刹。御本尊の阿弥陀如来は二尺四寸の木彫坐像で、安政二年(1855年)の作と伝わります。

・武州路十二支霊場の札所本尊、不動明王は、板木の記録によると「秀海」という行者が出羽三山へ三十三度尊像を背負って行き来され、霊験あらたかなお不動様として広く信仰され講も組織されたとのこと。

・関東九十一薬師霊場の札所本尊、薬師如来は東側に約600m離れた国道140号パイパス沿いにある境外仏堂の薬師堂(別名:踏鞴堂)に御座。一尺三寸木彫坐像の薬師如来は養老三年(717年)春日仏師一夜作と伝わり、現在の尊像は宝永七年(1710年)造顕とのこと。魔除、厄除、眼病除のお薬師様として広く信仰を集めているそうです。

・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受。3つのメジャー霊場の札所だけに手慣れたご対応です。

〔拝受御朱印〕

1.関東八十八箇所第84番 阿弥陀如来

2.武州路十二支霊場(酉) 不動明王

3.関東九十一薬師霊場第35番 薬師如来 〔境外仏堂〕

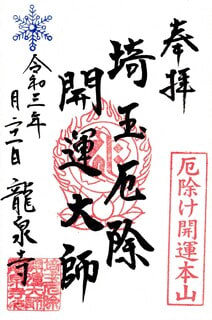

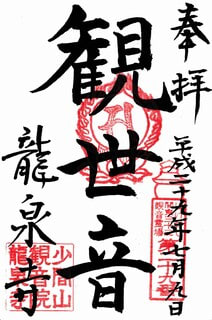

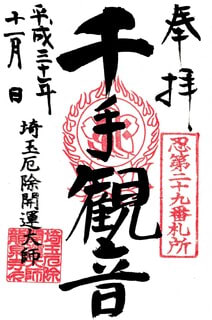

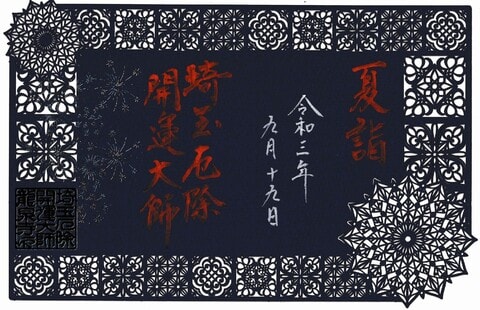

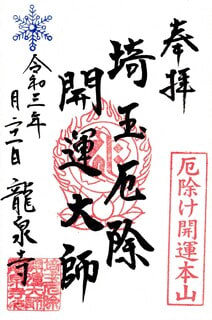

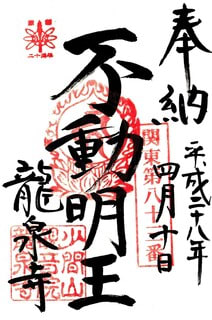

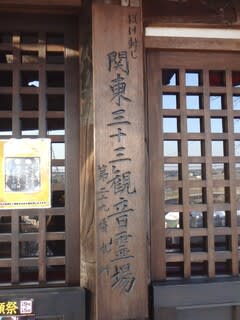

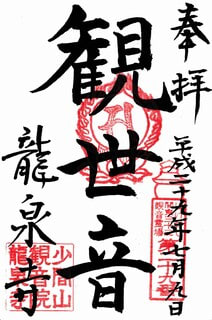

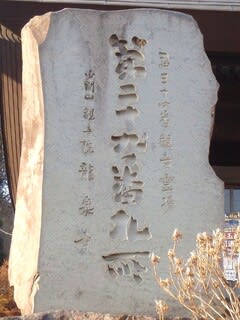

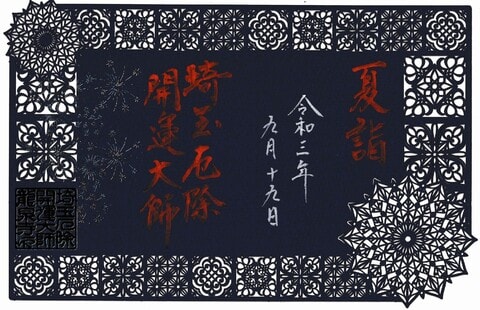

■ 少間山 観音院 龍泉寺(埼玉厄除開運大師)

公式Web

熊谷市三ケ尻3712

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

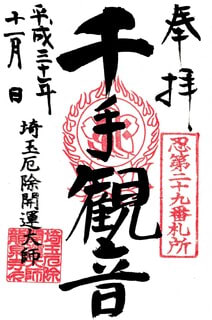

札所:関東八十八箇所第83番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第29番、忍秩父三十四観音霊場第29番、武州路十二支霊場 子(千手観世音菩薩)、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第38番

・小此木紀伊守が開基、心海法印が開山となり永禄年間(1558-1570年)に創建と伝わる真言宗寺院。

・多くの霊場札所を兼務され、最近では「切り絵御朱印」で人気です。

・不動明王、お大師様の礼拝は本堂、観音霊場・十二支霊場の参拝は左手山上の観音堂となります。

・狭山(通称:観音山、標高82m)の山腹にあり、南側、荒川方面の眺めがいいです。

・御朱印スポットとして超人気のお寺さんで、週末は書置御朱印といえども数十分待ちとなるので、時間に余裕をもっての参拝をおすすめします。

〔拝受御朱印〕

1.お大師様の御朱印 埼玉厄除開運大師

2.関東八十八箇所第83番 不動明王

3.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第29番 聖観世音菩薩

尊格揮毫は「観世音」ですが、御寶印の種子は聖観世音菩薩の「サ」で、関東三十三観音霊場の札所本尊・聖観世音菩薩をあらわしています。

4.忍秩父三十四観音霊場第29番 千手観世音菩薩

5.武州路十二支霊場(子) 千手観世音菩薩

3.と同様、尊格揮毫は「観世音」ですが、御寶印の種子はおそらく千手観世音菩薩の「キリーク」で、武州路十二支霊場の札所本尊・千手観世音菩薩をあらわしています。

6.「如月 花手水」の御朱印

7.切り絵御朱印

※幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第38番の御朱印は不授与です。

■ 田中神社

熊谷市三ケ尻2924

御祭神:武甕槌命、少名彦名命、天穂日命

旧社格:延喜式内社論社(武蔵國幡羅郡田中神社)

元別当:寶珠山 延命寺(熊谷市三ケ尻)

授与所:(三ケ尻)八幡神社社務所

・延喜式内社(論社)とされ、境内に要石があるため、この要石の磐座信仰が創祀とする説があります。また、田の神(稲の霊)を祀ったとする説もみられます。

・由緒ある式内社(論社)で、氏子区域は三ケ尻全域に及んでいたとされます。

・現在はシンプルな境内ですが、渡辺崋山の『訪瓺録』には「古代ハ大社ナルヨシ」とあり、かつては広大な境内を擁していたようです。

・この貴重な式内社(論社)の御朱印は、(三ケ尻)八幡神社社務所で授与されています。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:田中神社 直書(筆書)

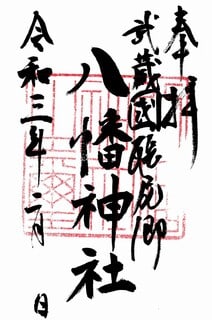

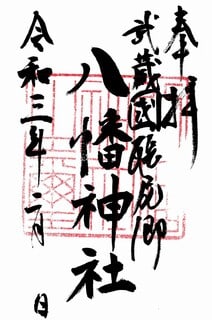

■ (三ケ尻)八幡神社

熊谷市三ケ尻2924

御祭神:誉田別命、大日孁貴命、菅原道真公

旧社格:村社、旧三ケ尻村鎮守

元別当:

授与所:境内社務所

・天喜四年(1056年)、源頼義・義家父子が奥州征伐の折にこの地に本陣を設け、鎌倉の鶴岡八幡宮の遙拝所を建てて戦勝祈願したことが創祀とされ、武の神として信仰を集めました。

・本殿の彫刻は三ケ尻出身の名工・内田清八の作とされます。

・週末は概ね境内社務所にてご対応されているようで、両面の絵入り御朱印を授与されています。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:八幡神社 直書(筆書)

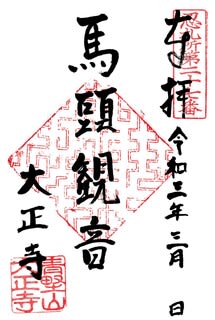

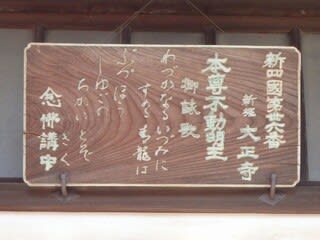

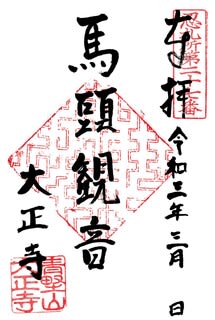

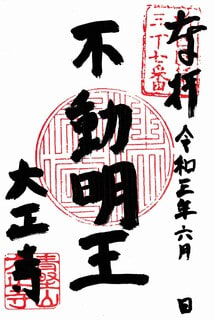

■ 青野山 清浄院 大正寺

熊谷市籠原南1-252

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所:忍秩父三十四観音霊場第27番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第36番

・境内石碑によると、創立は藤原の世と伝えられますが、元和年間(1615-1624年)頼(?)秀大和尚により中興開山とあります。

・忍秩父三十四観音霊場の札所本尊、馬頭観世音菩薩は本堂左手の観音堂に御座します。

奉納幟や奉納額がみられ、現在でも信仰を集めていることが伺われます。

・幡羅郡新四国霊場の札所本尊、不動明王は本堂に御座す御本尊です。

・本堂、観音堂ともに入母屋造妻入りとみられ、入母屋破風がシャープに際立ち存在感を放っています。

・境内に御座す弘法大師像は、三鈷杵を右手で頭上高く掲げられたおすがたです。

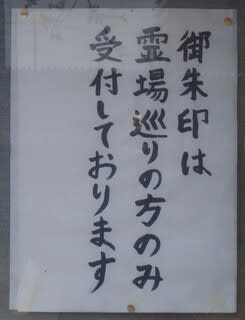

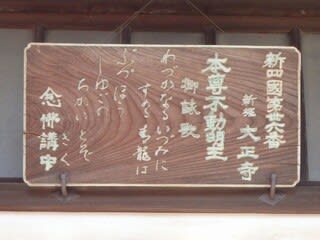

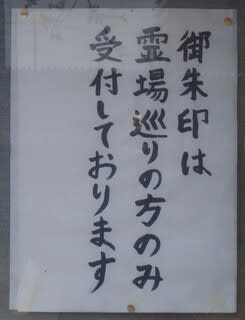

・山内入口の掲示板に「御朱印は霊場巡りの方のみ受付しております」の掲示がありました。忍秩父観音、幡羅郡新四国で2度の巡拝をしていますが、いずれも快く授与いただけました。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第27番 馬頭観世音菩薩

2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第36番 不動明王

※霊場巡拝者にのみ授与

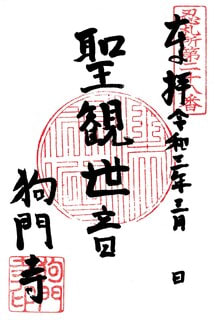

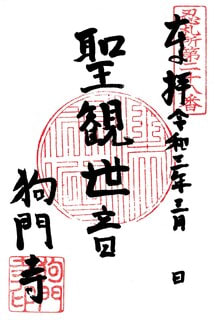

■ 狗門寺

熊谷市熊谷市新堀(廃寺、大正寺へ)

真言宗豊山派?

御本尊:

札所:忍秩父三十四観音霊場第28番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番

・忍秩父三十四観音霊場第28番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番の札所ですが、すでに廃寺になっており、札所機能は大正寺に移動しています。

・忍秩父三十四観音霊場第28番の御朱印は、大正寺にて授与いただけましたが、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番の御朱印は授与されていないとのこと。

・忍秩父霊場の札所本尊、馬頭観世音菩薩は現在さるところに御座され、礼拝は大正寺本堂にて、ということでしたのでこちらにてお唱えをいたしました。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第28番 馬頭観世音菩薩

※霊場巡拝者にのみ授与(大正寺にて拝受)

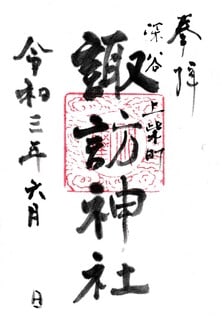

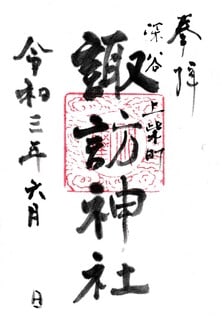

■ (上柴町)諏訪神社

深谷市上柴町東1-18

御祭神:建御名方命、美穂須須美命

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社、旧大字柴崎地区鎮守

元別当:月笑院

授与所:楡山神社宮司様宅

・文禄元年(1592年)頃、旧柴崎地区の開発者である柴崎淡路守(深谷城主上杉氏の家臣)の一族が氏神として祀ったことが創祀と伝わる柴崎地区の鎮守社。

・境内に御座す双体道祖神は、県内ではめずらしいものとされています。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:諏訪神社 直書(筆書)

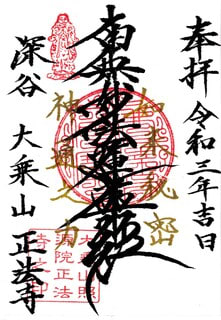

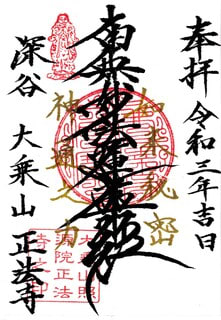

■ 大乗山 正法寺

公式Web

深谷市上柴町東2-2-2

日蓮宗

御本尊:

札所:

・このエリアでは数少ない日蓮宗寺院で、房総・勝浦の松部の地に妙潮寺の末寺として創建、その後、日蓮宗管長、久保田日亀大僧正のお力添えにより深谷に移転されました。

〔拝受御朱印〕

1.御首題

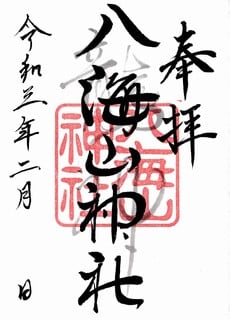

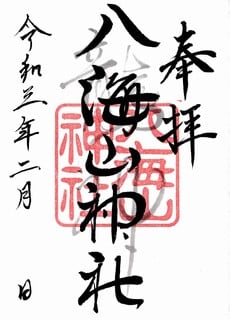

■ 武蔵國八海山神社

深谷市折之口73

御祭神:大己貴命、國常立尊、少彦名命

旧社格:

元別当:

授与所:境内社務所

・比較的新しい神社で、御朱印も快く授与いただけました。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:八海山神社 直書(筆書)

■ 境井山 寶泉寺

深谷市境220-1

曹洞宗

御本尊:

札所:深谷七福神(福禄寿)

・深谷七福神の一寺で福禄寿・キキョウの寺。

・慶長五年(1600年)の関ヶ原の戦いで手柄を立てた旗本吉田与右衛門政景氏は当地境および花園町永田に知行を拝領。人見福昌寺第九世実叟大存大和尚を開山に仰いで当山を建立開基と寺伝にあります。

・深谷七福神の福禄寿は、本堂手前左手に御座。

・七福神の御朱印は本堂内にて直書いただけましたが、御本尊の御朱印は授与されていないそうです。

〔拝受御朱印〕

1.深谷七福神(福禄寿)

※御本尊の御朱印は不授与

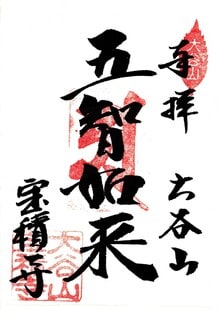

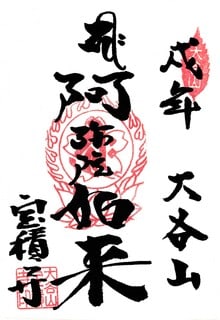

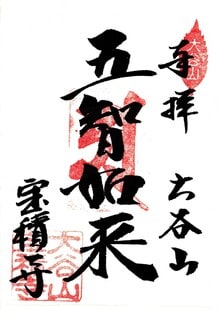

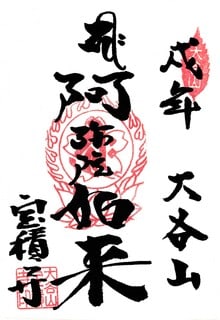

■ 大谷山 地蔵院 宝積寺

武州路十二支本尊霊場会のWeb

深谷市大谷114

真言宗豊山派

御本尊:五智如来

札所:関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第13番、武州路十二支霊場 戌(阿弥陀如来)

・応永年間(1394-1428年)、地蔵菩薩を御本尊として盛谷山地蔵院宝錫寺と号し源照法印が開創。天正十年(1582年)、住職重任和尚が伽藍を整備され、五智如来を奉安されて、大谷山宝積寺と改称して中興と伝わる古刹。

・五智如来とは、大日如来が備えられる5つの智慧(法界体性智、大円鏡智、平等性智、妙観察智、成所作智)を象徴する金剛界の五如来(いわゆる金剛界五仏)。

中尊(中央)は法界体性智の大日如来。東方は大円鏡智の阿しゅく如来ないし薬師如来、南方は平等性智の宝生如来、西方は妙観察智の阿弥陀如来、北方は成所作智の不空成就如来でそれぞれ象徴されます。(各尊格は宗派等により異なるようです。)

・関東三十三観音と武州路十二支霊場のふたつの現役霊場の札所を務められ、貴重な五智如来の御朱印も授与いただけます。御朱印は原則書き置きのようです。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 五智如来

2.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第13番 光明観世音菩薩

3.武州路十二支霊場(戌) 阿弥陀如来

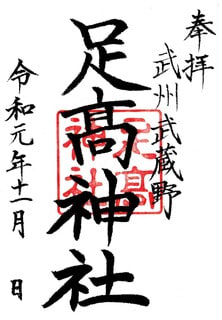

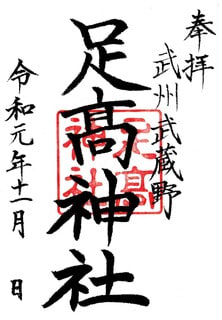

■ 足髙神社

深谷市武蔵野3283

御祭神:大物主之大神

旧社格:(氏子区域:旧武蔵野村下郷地区(旧猿喰土村))

元別当:地内観音寺→橋本家→高野家

授与所:境内社務所に案内あり

・既に室町末期には鉢形城主北条氏邦により、領内鬼門鎮護として奉祀されていたとされ、祭礼時、氏邦が神饌を奉るために使った膳が足高であったため、現社号になったと伝わります。

・通常は非駐在のようですが、社務所に掲出の連絡先にTELすると、書置の御朱印をお持ちいただけます。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:足髙神社 書置(筆書)

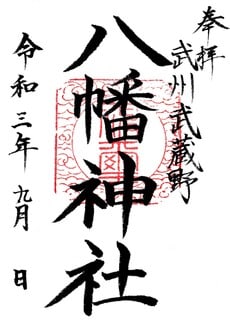

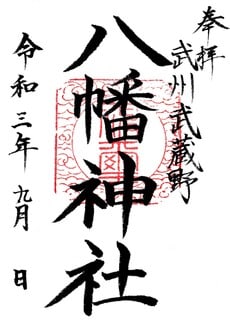

■ (武蔵野)八幡神社

深谷市武蔵野1862

御祭神:誉田別命

旧社格:旧武蔵野村中郷地区鎮守

元別当:常光寺(武蔵野)

授与所:足髙神社(足髙神社社務所に案内あり)

・鎌倉街道(県道小前田・児玉線)沿いに御鎮座の八幡神社。境内社、八坂社の御輿渡御は”暴れ御輿”として知られています。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:八幡神社 書置(筆書)

■ 十二社神社

深谷市武蔵野277-3

御祭神:天神七代地神五代の十二柱

旧社格:旧武蔵野村上郷地区鎮守

元別当:寿宝院

授与所:十二社神社(足髙神社社務所に案内あり)

・日本武尊が東征の折、当地にて兵馬・食糧の無事を祈るために創建と伝わります。

・昭和24年、新たな境内を設け旧本殿を移築して御遷座。新しい境内地ながら山林に囲まれ厳かな境内です。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:十二社神社 書置(筆書)

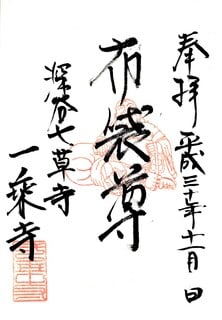

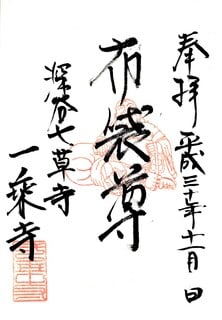

■ 泰国山 人見院 一乗寺

深谷市人見1621-2

時宗

御本尊:阿弥陀三尊

札所:深谷七福神(布袋尊)

・深谷七福神の一寺で布袋尊・ナデシコの寺。

・正応二年(1289年)、人見四郎泰国による開基、一遍上人の開山とされ、鎌倉時代にこの地に勢力を張った武蔵野七党猪俣党の一族、人見氏の菩提寺です。

・御朱印は庫裡にて直書のものを授与いただけました。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 阿弥陀三尊(六字御名号)

2.深谷七福神 布袋尊

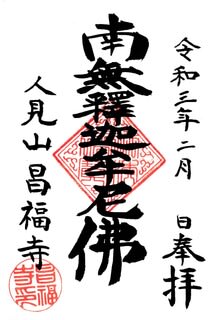

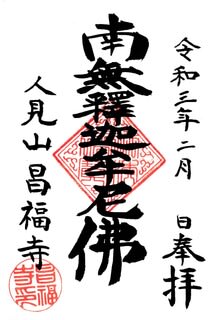

■ 人見山 昌福寺

深谷市人見1391-1

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

司元別当: 浅間神社(深谷市人見)

札所:

・延文二年(1357年)、深谷城初代城主として山内上杉家の上杉房憲が深谷に入ったのち、父祖の菩提を弔うため仙元山の麓に開基と伝わる曹洞宗の古刹。

・上杉房憲の墓所としても知られています。

・ご住職はお留守でしたが、寺庭さまから書置の御朱印を授与いただけました。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 釈迦牟尼佛

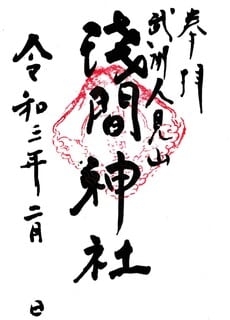

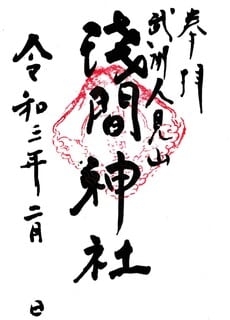

■ 浅間神社

深谷市人見1404

御祭神:木花咲耶姫命

旧社格:郷社

元別当: 人見山 昌福寺(熊谷市人見)

授与所:楡山神社宮司様宅

・標高98mの仙元山の山頂に鎮座する歴史ある浅間神社で、源頼朝が富士の巻狩りの際、その奉賽のために富士本宮から分祀した関八州八社の一社として伝わります。

・また、延文二年(1357年)、深谷城初代城主上杉房憲が昌福寺を開基した折、裏山の仙元山に深谷に入ったのち仙元大菩薩を勧請、後に村内富士講社が富士山本宮より勧請して合祀し、浅間神社と改めたという説もあります。

・深谷城主上杉家、江戸時代の領主・岡田家の篤い尊崇を受けたとされます。

・昭和五年(1930年)、地内の村社・無格社六社を合祀し郷社に列格、戦前には安産の神様として講が組織され、多くの参詣者を集めたと伝わります。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:浅間神社 直書(筆書)

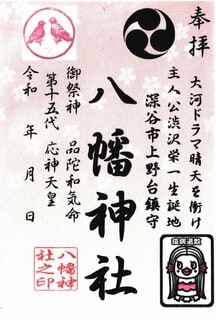

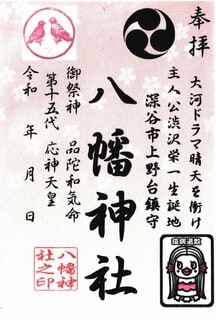

■ 上野台八幡神社

深谷市上野台3168

御祭神:品陀和気命

旧社格:郷社、氏子区域:上野台

元別当:如日山 蓮華院 光厳寺(深谷市上柴町)

授与所:境内

・天文十九年(1550年)、深谷城主上杉氏の家臣、岡谷加賀守清英が、崇敬篤い山城国石清水八幡宮を萱場村に勧請して創祀と伝わります。

・正徳年間(1711-1716年)、時の領主大久保忠義は、村役の嘆願により当地を寄進し萱場村からの御遷座をなしたとされます。

・上野台は、鼠、大台、小台、上宿、中宿、下宿、桜ヶ丘一、同二、泉台の九地区からなり、氏子区域はこの九地区で、多くの境内社はこの氏子区域内からの御遷座とのことです。

・「青天を衝け」にちなんだ御朱印が授与されています。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:八幡神社 書置(筆書)

■ 教王山 佛母院 弘光寺

深谷市針ヶ谷1324

真言宗豊山派

御本尊:不動明王・十一面観世音菩薩

司元別当:八幡大神社(深谷市針ヶ谷)

札所:

・天平十七年(745年)、空阿の開基と伝わる古刹で、法院祐尊(応安三年(1370年)寂)を中興開山とします。

・法院祐尊が中興の際、鉢形城主北条氏邦に宛てた書状は貴重な中世文書とされ、深谷市の指定文化財となっています。

・は徳川家光公より三十石の朱印地を得て寺勢興隆し、末寺・配下寺院は75を数えたとされます。

・これほどの名刹で霊場札所となっていないのは不思議な感じもしますが、御本尊・不動明王の御朱印を授与されています。庫裡にて直書のものを拝受しました。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 不動明王

■ 八幡大神社

深谷市針ヶ谷258-1

御祭神:品陀和気命、比賣神、神功皇后

旧社格:村社、針ヶ谷鎮守

元別当:教王山 佛母院 弘光寺(深谷市針ヶ谷)

授与所:境内社務所

・社伝によると、天平十七年(745年)で山城国男山八幡宮(石清水八幡宮)から分霊を勧請して創建。源頼朝公が伊豆に配流された折、源家再興のため当社を祈願所として定めたと伝わります。

・武蔵風土記等には、「山城国男山八幡宮を移し祀る 文明十一年建営修理」とあります。

・ことに戦時中は武の神として信仰を集めたと伝わります。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:八幡大神社 直書(筆書)

※ 針ヶ谷あたりから少しく足を伸ばすと、近年、人気上昇中の日本神社に参拝できます。

■ 日本神社の御朱印

(本庄市ですが、血洗島 諏訪神社に近いので・・・)

■ 滝瀬山 正法院 立岩寺

本庄市滝瀬1420

天台宗

御本尊:釈迦如来

札所:関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第30番

・慈覚大師円仁の開山と伝わる古刹。

・寺伝によると、嘉禎三年(1237年)地頭職滝瀬主人正光直の子三郎経氏が父の菩提のため堂宇を建立、父の法名から正法院と号しました。

・長禄三年(1459年)から文明九年(1477年)、古河公方足利成氏と関東管領上杉氏が戦った五十子合戦の折りに、古河公方勢の宿営となり兵火に焼かました。

・以降、草庵として継続し、寛文八年(1668年)ついに伽藍を再興、東叡山寛永寺より立岩寺寺号を賜わり、輪王寺宮一品法親王の寺号授与御達文を拝領、後に比叡山延暦寺の直末となった名刹です。

・「滝瀬の厄除お大師さま」として信仰を集め、正月三日の大祭にはだるま市も開かれて大勢の参詣者で賑わいます。ぼたん園があり、「ぼたん寺」としても知られています。

・御朱印は庫裡にて観音霊場の書置のものを授与いただけました。御本尊御朱印の授与については不明です。

〔拝受御朱印〕

1.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第30番 聖観世音菩薩

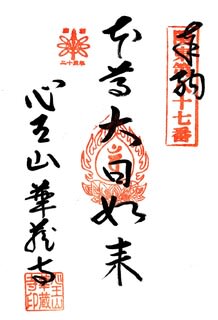

■ 心王山 自心院 華蔵寺

武州路十二支本尊霊場会のWeb

深谷市横瀬1360

真言宗豊山派

御本尊:金剛界大日如来

司元別当:横瀬神社(深谷市横瀬)

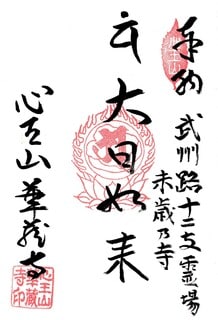

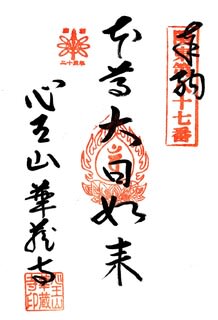

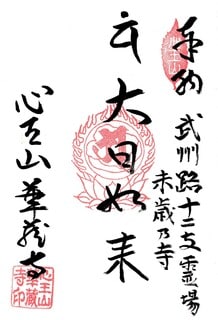

札所:関東八十八箇所第87番、武州路十二支霊場 未(大日如来)

・寺伝によると、建久五年(1194年)新田義重公の三男、兼包公の開基、弘道上人の開山と伝わり、南北朝時代に祐遍和尚が中興、新田家代々の武運長久祈願の道場として知られています。

・大日堂に奉安される檜材寄木造りの胎蔵界大日如来(平安末期作)坐像は、義兼公守護仏と伝わり、大日堂とともに深谷市の有形文化財に指定されています。

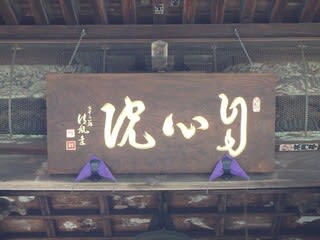

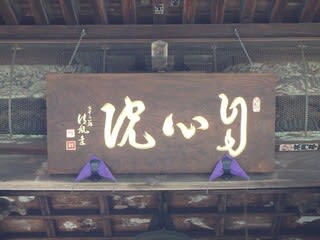

・渋沢栄一翁との所縁がふかく、本堂左手には栄一翁お手植の赤松(二代目)があり、寺号額は栄一翁の揮毫とされています。

・10/10の「青天を衝け」の放送で、華蔵寺は栄一翁の生家である「中の家」の菩提寺として紹介されていました。華蔵寺併設の美術館では栄一翁揮毫の書が公開されています。 華蔵寺の御本尊「大日如来」や 華蔵寺が別当を勤めた「横瀬神社」などの揮毫が残り、栄一翁の神仏への信仰の篤さがうかがわれます。(→ こちら)

【写真 上(左)】 子爵澁澤榮一翁御手植の松(昭和二年(1927年)十一月二十二日)

【写真 下(右)】 澁澤榮一の落款がある寺号扁額

・山門、大日堂、薬師堂、毘沙門堂、閻魔堂、鐘楼門、心王殿と並び、伽藍は整っています。

・御朱印は庫裡にて直書のものを授与いただけました。

〔拝受御朱印〕

1.関東八十八箇所第87番 大日如来

2.武州路十二支霊場(未) 大日如来

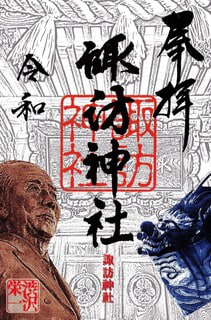

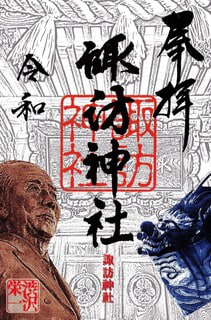

■ 諏訪神社

埼玉県深谷市血洗島117

御祭神:建御名方命

旧社格:村社、旧血洗島村鎮守、神饌幣帛料供進神社

元別当:

授与所:拝殿前

・渋沢栄一翁の郷里の鎮守社です。詳細は、→こちら(血洗島 諏訪神社の御朱印)をご覧ください。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:諏訪神社 印刷

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2へつづく

【 BGM 】

■ LANI~HEAVENLY GARDEN~ - ANRI 杏里

■ プラネテス - 黒石ひとみ(Hitomi)

■ Mirai 未来 - kalafina

1:58~ 「少し優しい未来を~」のハーフディミニッシュ&転調絡みの展開が凄い!

さすがに梶浦由記さん

→ コード

以下の最新記事をご覧ください。(この記事は最新ではありません。)

〔最新記事〕

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1(旧 大里町エリア/旧 江南町エリア/旧 熊谷市エリア-1)

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)へつづく。

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)

■ 埼玉県深谷市の御朱印-1(旧 川本町エリア/旧 花園町エリア/旧 深谷市エリア-1)

■ 埼玉県深谷市の御朱印-2(旧 深谷市エリア-2)

-------------------------

〔以下は旧記事へのリンクです〕

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4

大河ドラマ「青天を衝け」、近代もので渋め(?)の主人公にしては視聴率健闘しているようです。

また、先にUPした「血洗島 諏訪神社の御朱印」に多くのアクセスをいただきありがとうございます。

今後、新型コロナの状況がどうなるかわかりませんが、渋沢栄一翁の故郷の地、血洗島(深谷市)へのアプローチで拝受できる御朱印についてとりあげてみます。

(この他にも授与情報があって未拝受の寺社がいくつかあります。拝受次第、追加していきます。)

【エリア概要】

東京方面から血洗島へのアプローチは通常、関越道「花園」IC(深谷市)経由となります。

ここから北上して利根川に沿って熊谷市に入り、熊谷から関越道「東松山」IC、ないしは国道17号(中山道)経由の帰路になると思われますので、このエリア(熊谷市・深谷市の一部)の御朱印をご紹介します。

---------------------------------

深谷・熊谷周辺は、かつて幡羅郡(はら/はたら)、および榛沢郡と呼ばれ、古墳群も多くみられて早くから開けた土地とされています。

武蔵七党をはじめとする多くの武士団が興った地で、わけても源平合戦で平敦盛との一騎討ちで名を馳せた熊谷直実の本拠地として知られています。

平家方として源氏との富士川の戦いや木曽義仲と戦いで活躍した斎藤別当実盛も当地を拠点とし、妻沼聖天山を開いたとされています。

また、室町期には山内上杉家系の深谷上杉家が深谷城に拠りました。

江戸時代には、熊谷・深谷ともに中山道の宿場町として栄えます。

宿場だけでなく、木綿織物や多くの農産物の集散地・取引の場としても隆盛したと伝わります。

また、秩父から甲州へ抜ける秩父往還の起点で、荒川・利根川の渡船場や江戸方面への物流の要衝・河岸も擁していたため、秩父絹の集散地としても栄えたようです。

江戸初期には深谷藩が立藩、岡部には岡部藩、近隣の行田には忍藩があり、寺社の成立・変遷にはこれらの藩の支配の影響も考えられます。

熊谷市の資料には、「秩父街道は、秩父34番札所めぐりや三社(秩父神社、三峰神社、宝登山神社)めぐり、また秩父絹の商人の往復でにぎわいました。」とあり、妻沼聖天山歓喜院は、日本三大聖天の一つとされ、古くから人々の信仰を集めていたとされています。

また、熊谷寺の門前町としても発展し、「関東一の祇園」と称される愛宕八坂神社の例大祭「うちわ祭り」が広く知られるなど、宗教都市としての一面ももっていたのではないでしょうか。

このように古くから栄え、城下町の色彩ももち、宿場町や商都としての役割も大きかったため、寺社もおのずから多くなりました。

【深谷・熊谷と札所】

寺院が多く、人流が活発であったので、このエリアは北関東でも有数の霊場エリアとなっています。

観音霊場としては、熊谷を中心に忍秩父三十四観音霊場の札所が複数あり、「忍秩父三十四観音霊場」+「忍領西国三十三観音霊場」+「足立坂東三十三観音霊場」で百観音霊場を構成しているとされます。

日本百観音とは、西国三十三所・坂東三十三所・秩父三十四所を合わせた百箇所の観音霊場をいい、日本各地で写しの霊場が開創されました。

「忍秩父三十四観音霊場」は三十四所あるので「秩父」の位置づけですが、これまで拝受した御朱印で「忍秩父」の札所印が入ったものはたしかありません。多いのは「忍観音」「忍三十四所(霊場)」「忍坂東」などで、御朱印拝受のときも「忍秩父観音霊場」と申告して首を捻られ、「忍三十四霊場」と言い直すとすぐに納得いただいたことが何度もありました。

三十四所ですが「忍坂東」と呼ばれていた可能性があり、もともとは三十三の札所で構成され、他の三十四所霊場を「秩父」として百観音を構成していた可能性もあるのかもしれません。

(ただし、この記事では「忍秩父三十四観音霊場」で統一します。)

「忍秩父三十四観音霊場」は”忍”とありますが、34の札所のうち熊谷30、深谷2、行田2で、実質的には熊谷の観音霊場といえます。

また、ナゾが多いのですが、熊谷を中心に幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場が開創されています。

深谷には深谷七福神、熊谷には熊谷七福神が開創されています。

深谷七福神の寺院にはそれぞれ”秋の七草”が植えられ、秋には”花の寺巡り”も楽しめます。

その他、関東八十八箇所、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)、武州路十二支霊場、武蔵国十三佛霊場、関東九十一薬師霊場、関東百八地蔵尊霊場、東国花の寺百ヶ寺霊場など広域霊場の札所が複数立地し、さながら御朱印王国の様相を呈しています。

御朱印授与率が高いのは↑の広域霊場と深谷七福神で、忍秩父三十四観音霊場もかなりの札所で授与いただけます。

幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場はこのところ復興の気運も感じられ、札所印をご用意されている札所もありますが、廃寺・無住寺院も多く、巡拝難易度はかなり高くなっています。

なお、忍秩父三十四観音霊場のいくつかの札所は、最近巡拝者以外は不授与となっているので要注意です。

熊谷七福神は正月限定のスタンプ方式とみられ、御朱印授与についてはまちまちのようです。

有名なのは埼玉厄除開運大師(龍泉寺)で、絵御朱印や限定御朱印マニアでいつも賑わいをみせています。

妻沼聖天 歓喜院や常光院(熊谷厄除け大師)も複数の御朱印を授与されており、御朱印スポットとして知られています。

神社めぐりについては、熊谷の長井神社の宮司様が「村の鎮守十社めぐり」を主催され、条件つきながら御朱印を授与されているので、御朱印拝受できる神社が増えています。

----------------------------------------

それでは、関越道「花園」IC周辺から順にご紹介していまきす。

■ 荒澤山 寿楽院

深谷市荒川983

高野山真言宗

御本尊:不動明王

司元別当:天神社(荒川地内)

・由緒は不詳だが、『風土記稿』には「天神社 寿楽院持」とあります。予想以上に広い境内で、道をはさんで立派な聖天宮が御座します。

・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受。ご住職ご不在時は書置対応となる模様。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊 不動明王

■ 光福山 医王院 長善寺

公式Web

深谷市小前田1452

高野山真言宗

御本尊:金剛界大日如来

札所:関東八十八箇所第85番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第12番

・鉢形城主北条氏邦の三男「光福丸」の菩提寺として知られる古刹で、2つのメジャー霊場の札所として参拝者を集めます。

・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受しました。

〔拝受御朱印〕

1.関東八十八箇所第85番 大日如来

2.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第12番 聖観世音菩薩

■ 吉祥山 應正寺

深谷市田中608-1

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所:忍秩父三十四観音霊場第30番

・由緒は不詳ですが、入母屋造の立派な本堂と、二層の優れた意匠の観音堂があり、忍秩父三十四観音霊場第30番の札所はこちらの観音堂となっています。

・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受。御本尊の御朱印も授与いただけました。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊 不動明王

2.忍秩父三十四観音霊場第30番 十一面千手観世音菩薩

■ 根本山 光明院 正福寺

武州路十二支本尊霊場会のWeb

深谷市瀬山141

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所:関東八十八箇所第84番、関東九十一薬師霊場 第35番、武州路十二支霊場 酉(不動明王) ※関東九十一薬師霊場第35番は境外の薬師堂

・永禄年間(1558-1570年)開基、慶長年間(1596-1604年)、重盛法印による開創と伝わる古刹。御本尊の阿弥陀如来は二尺四寸の木彫坐像で、安政二年(1855年)の作と伝わります。

・武州路十二支霊場の札所本尊、不動明王は、板木の記録によると「秀海」という行者が出羽三山へ三十三度尊像を背負って行き来され、霊験あらたかなお不動様として広く信仰され講も組織されたとのこと。

・関東九十一薬師霊場の札所本尊、薬師如来は東側に約600m離れた国道140号パイパス沿いにある境外仏堂の薬師堂(別名:踏鞴堂)に御座。一尺三寸木彫坐像の薬師如来は養老三年(717年)春日仏師一夜作と伝わり、現在の尊像は宝永七年(1710年)造顕とのこと。魔除、厄除、眼病除のお薬師様として広く信仰を集めているそうです。

・御朱印は庫裡にて直書のものを拝受。3つのメジャー霊場の札所だけに手慣れたご対応です。

〔拝受御朱印〕

1.関東八十八箇所第84番 阿弥陀如来

2.武州路十二支霊場(酉) 不動明王

3.関東九十一薬師霊場第35番 薬師如来 〔境外仏堂〕

■ 少間山 観音院 龍泉寺(埼玉厄除開運大師)

公式Web

熊谷市三ケ尻3712

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所:関東八十八箇所第83番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第29番、忍秩父三十四観音霊場第29番、武州路十二支霊場 子(千手観世音菩薩)、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第38番

・小此木紀伊守が開基、心海法印が開山となり永禄年間(1558-1570年)に創建と伝わる真言宗寺院。

・多くの霊場札所を兼務され、最近では「切り絵御朱印」で人気です。

・不動明王、お大師様の礼拝は本堂、観音霊場・十二支霊場の参拝は左手山上の観音堂となります。

・狭山(通称:観音山、標高82m)の山腹にあり、南側、荒川方面の眺めがいいです。

・御朱印スポットとして超人気のお寺さんで、週末は書置御朱印といえども数十分待ちとなるので、時間に余裕をもっての参拝をおすすめします。

〔拝受御朱印〕

1.お大師様の御朱印 埼玉厄除開運大師

2.関東八十八箇所第83番 不動明王

3.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第29番 聖観世音菩薩

尊格揮毫は「観世音」ですが、御寶印の種子は聖観世音菩薩の「サ」で、関東三十三観音霊場の札所本尊・聖観世音菩薩をあらわしています。

4.忍秩父三十四観音霊場第29番 千手観世音菩薩

5.武州路十二支霊場(子) 千手観世音菩薩

3.と同様、尊格揮毫は「観世音」ですが、御寶印の種子はおそらく千手観世音菩薩の「キリーク」で、武州路十二支霊場の札所本尊・千手観世音菩薩をあらわしています。

6.「如月 花手水」の御朱印

7.切り絵御朱印

※幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第38番の御朱印は不授与です。

■ 田中神社

熊谷市三ケ尻2924

御祭神:武甕槌命、少名彦名命、天穂日命

旧社格:延喜式内社論社(武蔵國幡羅郡田中神社)

元別当:寶珠山 延命寺(熊谷市三ケ尻)

授与所:(三ケ尻)八幡神社社務所

・延喜式内社(論社)とされ、境内に要石があるため、この要石の磐座信仰が創祀とする説があります。また、田の神(稲の霊)を祀ったとする説もみられます。

・由緒ある式内社(論社)で、氏子区域は三ケ尻全域に及んでいたとされます。

・現在はシンプルな境内ですが、渡辺崋山の『訪瓺録』には「古代ハ大社ナルヨシ」とあり、かつては広大な境内を擁していたようです。

・この貴重な式内社(論社)の御朱印は、(三ケ尻)八幡神社社務所で授与されています。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:田中神社 直書(筆書)

■ (三ケ尻)八幡神社

熊谷市三ケ尻2924

御祭神:誉田別命、大日孁貴命、菅原道真公

旧社格:村社、旧三ケ尻村鎮守

元別当:

授与所:境内社務所

・天喜四年(1056年)、源頼義・義家父子が奥州征伐の折にこの地に本陣を設け、鎌倉の鶴岡八幡宮の遙拝所を建てて戦勝祈願したことが創祀とされ、武の神として信仰を集めました。

・本殿の彫刻は三ケ尻出身の名工・内田清八の作とされます。

・週末は概ね境内社務所にてご対応されているようで、両面の絵入り御朱印を授与されています。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:八幡神社 直書(筆書)

■ 青野山 清浄院 大正寺

熊谷市籠原南1-252

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所:忍秩父三十四観音霊場第27番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第36番

・境内石碑によると、創立は藤原の世と伝えられますが、元和年間(1615-1624年)頼(?)秀大和尚により中興開山とあります。

・忍秩父三十四観音霊場の札所本尊、馬頭観世音菩薩は本堂左手の観音堂に御座します。

奉納幟や奉納額がみられ、現在でも信仰を集めていることが伺われます。

・幡羅郡新四国霊場の札所本尊、不動明王は本堂に御座す御本尊です。

・本堂、観音堂ともに入母屋造妻入りとみられ、入母屋破風がシャープに際立ち存在感を放っています。

・境内に御座す弘法大師像は、三鈷杵を右手で頭上高く掲げられたおすがたです。

・山内入口の掲示板に「御朱印は霊場巡りの方のみ受付しております」の掲示がありました。忍秩父観音、幡羅郡新四国で2度の巡拝をしていますが、いずれも快く授与いただけました。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第27番 馬頭観世音菩薩

2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第36番 不動明王

※霊場巡拝者にのみ授与

■ 狗門寺

熊谷市熊谷市新堀(廃寺、大正寺へ)

真言宗豊山派?

御本尊:

札所:忍秩父三十四観音霊場第28番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番

・忍秩父三十四観音霊場第28番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番の札所ですが、すでに廃寺になっており、札所機能は大正寺に移動しています。

・忍秩父三十四観音霊場第28番の御朱印は、大正寺にて授与いただけましたが、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番の御朱印は授与されていないとのこと。

・忍秩父霊場の札所本尊、馬頭観世音菩薩は現在さるところに御座され、礼拝は大正寺本堂にて、ということでしたのでこちらにてお唱えをいたしました。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第28番 馬頭観世音菩薩

※霊場巡拝者にのみ授与(大正寺にて拝受)

■ (上柴町)諏訪神社

深谷市上柴町東1-18

御祭神:建御名方命、美穂須須美命

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社、旧大字柴崎地区鎮守

元別当:月笑院

授与所:楡山神社宮司様宅

・文禄元年(1592年)頃、旧柴崎地区の開発者である柴崎淡路守(深谷城主上杉氏の家臣)の一族が氏神として祀ったことが創祀と伝わる柴崎地区の鎮守社。

・境内に御座す双体道祖神は、県内ではめずらしいものとされています。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:諏訪神社 直書(筆書)

■ 大乗山 正法寺

公式Web

深谷市上柴町東2-2-2

日蓮宗

御本尊:

札所:

・このエリアでは数少ない日蓮宗寺院で、房総・勝浦の松部の地に妙潮寺の末寺として創建、その後、日蓮宗管長、久保田日亀大僧正のお力添えにより深谷に移転されました。

〔拝受御朱印〕

1.御首題

■ 武蔵國八海山神社

深谷市折之口73

御祭神:大己貴命、國常立尊、少彦名命

旧社格:

元別当:

授与所:境内社務所

・比較的新しい神社で、御朱印も快く授与いただけました。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:八海山神社 直書(筆書)

■ 境井山 寶泉寺

深谷市境220-1

曹洞宗

御本尊:

札所:深谷七福神(福禄寿)

・深谷七福神の一寺で福禄寿・キキョウの寺。

・慶長五年(1600年)の関ヶ原の戦いで手柄を立てた旗本吉田与右衛門政景氏は当地境および花園町永田に知行を拝領。人見福昌寺第九世実叟大存大和尚を開山に仰いで当山を建立開基と寺伝にあります。

・深谷七福神の福禄寿は、本堂手前左手に御座。

・七福神の御朱印は本堂内にて直書いただけましたが、御本尊の御朱印は授与されていないそうです。

〔拝受御朱印〕

1.深谷七福神(福禄寿)

※御本尊の御朱印は不授与

■ 大谷山 地蔵院 宝積寺

武州路十二支本尊霊場会のWeb

深谷市大谷114

真言宗豊山派

御本尊:五智如来

札所:関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第13番、武州路十二支霊場 戌(阿弥陀如来)

・応永年間(1394-1428年)、地蔵菩薩を御本尊として盛谷山地蔵院宝錫寺と号し源照法印が開創。天正十年(1582年)、住職重任和尚が伽藍を整備され、五智如来を奉安されて、大谷山宝積寺と改称して中興と伝わる古刹。

・五智如来とは、大日如来が備えられる5つの智慧(法界体性智、大円鏡智、平等性智、妙観察智、成所作智)を象徴する金剛界の五如来(いわゆる金剛界五仏)。

中尊(中央)は法界体性智の大日如来。東方は大円鏡智の阿しゅく如来ないし薬師如来、南方は平等性智の宝生如来、西方は妙観察智の阿弥陀如来、北方は成所作智の不空成就如来でそれぞれ象徴されます。(各尊格は宗派等により異なるようです。)

・関東三十三観音と武州路十二支霊場のふたつの現役霊場の札所を務められ、貴重な五智如来の御朱印も授与いただけます。御朱印は原則書き置きのようです。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 五智如来

2.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第13番 光明観世音菩薩

3.武州路十二支霊場(戌) 阿弥陀如来

■ 足髙神社

深谷市武蔵野3283

御祭神:大物主之大神

旧社格:(氏子区域:旧武蔵野村下郷地区(旧猿喰土村))

元別当:地内観音寺→橋本家→高野家

授与所:境内社務所に案内あり

・既に室町末期には鉢形城主北条氏邦により、領内鬼門鎮護として奉祀されていたとされ、祭礼時、氏邦が神饌を奉るために使った膳が足高であったため、現社号になったと伝わります。

・通常は非駐在のようですが、社務所に掲出の連絡先にTELすると、書置の御朱印をお持ちいただけます。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:足髙神社 書置(筆書)

■ (武蔵野)八幡神社

深谷市武蔵野1862

御祭神:誉田別命

旧社格:旧武蔵野村中郷地区鎮守

元別当:常光寺(武蔵野)

授与所:足髙神社(足髙神社社務所に案内あり)

・鎌倉街道(県道小前田・児玉線)沿いに御鎮座の八幡神社。境内社、八坂社の御輿渡御は”暴れ御輿”として知られています。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:八幡神社 書置(筆書)

■ 十二社神社

深谷市武蔵野277-3

御祭神:天神七代地神五代の十二柱

旧社格:旧武蔵野村上郷地区鎮守

元別当:寿宝院

授与所:十二社神社(足髙神社社務所に案内あり)

・日本武尊が東征の折、当地にて兵馬・食糧の無事を祈るために創建と伝わります。

・昭和24年、新たな境内を設け旧本殿を移築して御遷座。新しい境内地ながら山林に囲まれ厳かな境内です。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:十二社神社 書置(筆書)

■ 泰国山 人見院 一乗寺

深谷市人見1621-2

時宗

御本尊:阿弥陀三尊

札所:深谷七福神(布袋尊)

・深谷七福神の一寺で布袋尊・ナデシコの寺。

・正応二年(1289年)、人見四郎泰国による開基、一遍上人の開山とされ、鎌倉時代にこの地に勢力を張った武蔵野七党猪俣党の一族、人見氏の菩提寺です。

・御朱印は庫裡にて直書のものを授与いただけました。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 阿弥陀三尊(六字御名号)

2.深谷七福神 布袋尊

■ 人見山 昌福寺

深谷市人見1391-1

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

司元別当: 浅間神社(深谷市人見)

札所:

・延文二年(1357年)、深谷城初代城主として山内上杉家の上杉房憲が深谷に入ったのち、父祖の菩提を弔うため仙元山の麓に開基と伝わる曹洞宗の古刹。

・上杉房憲の墓所としても知られています。

・ご住職はお留守でしたが、寺庭さまから書置の御朱印を授与いただけました。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 釈迦牟尼佛

■ 浅間神社

深谷市人見1404

御祭神:木花咲耶姫命

旧社格:郷社

元別当: 人見山 昌福寺(熊谷市人見)

授与所:楡山神社宮司様宅

・標高98mの仙元山の山頂に鎮座する歴史ある浅間神社で、源頼朝が富士の巻狩りの際、その奉賽のために富士本宮から分祀した関八州八社の一社として伝わります。

・また、延文二年(1357年)、深谷城初代城主上杉房憲が昌福寺を開基した折、裏山の仙元山に深谷に入ったのち仙元大菩薩を勧請、後に村内富士講社が富士山本宮より勧請して合祀し、浅間神社と改めたという説もあります。

・深谷城主上杉家、江戸時代の領主・岡田家の篤い尊崇を受けたとされます。

・昭和五年(1930年)、地内の村社・無格社六社を合祀し郷社に列格、戦前には安産の神様として講が組織され、多くの参詣者を集めたと伝わります。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:浅間神社 直書(筆書)

■ 上野台八幡神社

深谷市上野台3168

御祭神:品陀和気命

旧社格:郷社、氏子区域:上野台

元別当:如日山 蓮華院 光厳寺(深谷市上柴町)

授与所:境内

・天文十九年(1550年)、深谷城主上杉氏の家臣、岡谷加賀守清英が、崇敬篤い山城国石清水八幡宮を萱場村に勧請して創祀と伝わります。

・正徳年間(1711-1716年)、時の領主大久保忠義は、村役の嘆願により当地を寄進し萱場村からの御遷座をなしたとされます。

・上野台は、鼠、大台、小台、上宿、中宿、下宿、桜ヶ丘一、同二、泉台の九地区からなり、氏子区域はこの九地区で、多くの境内社はこの氏子区域内からの御遷座とのことです。

・「青天を衝け」にちなんだ御朱印が授与されています。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:八幡神社 書置(筆書)

■ 教王山 佛母院 弘光寺

深谷市針ヶ谷1324

真言宗豊山派

御本尊:不動明王・十一面観世音菩薩

司元別当:八幡大神社(深谷市針ヶ谷)

札所:

・天平十七年(745年)、空阿の開基と伝わる古刹で、法院祐尊(応安三年(1370年)寂)を中興開山とします。

・法院祐尊が中興の際、鉢形城主北条氏邦に宛てた書状は貴重な中世文書とされ、深谷市の指定文化財となっています。

・は徳川家光公より三十石の朱印地を得て寺勢興隆し、末寺・配下寺院は75を数えたとされます。

・これほどの名刹で霊場札所となっていないのは不思議な感じもしますが、御本尊・不動明王の御朱印を授与されています。庫裡にて直書のものを拝受しました。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 不動明王

■ 八幡大神社

深谷市針ヶ谷258-1

御祭神:品陀和気命、比賣神、神功皇后

旧社格:村社、針ヶ谷鎮守

元別当:教王山 佛母院 弘光寺(深谷市針ヶ谷)

授与所:境内社務所

・社伝によると、天平十七年(745年)で山城国男山八幡宮(石清水八幡宮)から分霊を勧請して創建。源頼朝公が伊豆に配流された折、源家再興のため当社を祈願所として定めたと伝わります。

・武蔵風土記等には、「山城国男山八幡宮を移し祀る 文明十一年建営修理」とあります。

・ことに戦時中は武の神として信仰を集めたと伝わります。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:八幡大神社 直書(筆書)

※ 針ヶ谷あたりから少しく足を伸ばすと、近年、人気上昇中の日本神社に参拝できます。

■ 日本神社の御朱印

(本庄市ですが、血洗島 諏訪神社に近いので・・・)

■ 滝瀬山 正法院 立岩寺

本庄市滝瀬1420

天台宗

御本尊:釈迦如来

札所:関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第30番

・慈覚大師円仁の開山と伝わる古刹。

・寺伝によると、嘉禎三年(1237年)地頭職滝瀬主人正光直の子三郎経氏が父の菩提のため堂宇を建立、父の法名から正法院と号しました。

・長禄三年(1459年)から文明九年(1477年)、古河公方足利成氏と関東管領上杉氏が戦った五十子合戦の折りに、古河公方勢の宿営となり兵火に焼かました。

・以降、草庵として継続し、寛文八年(1668年)ついに伽藍を再興、東叡山寛永寺より立岩寺寺号を賜わり、輪王寺宮一品法親王の寺号授与御達文を拝領、後に比叡山延暦寺の直末となった名刹です。

・「滝瀬の厄除お大師さま」として信仰を集め、正月三日の大祭にはだるま市も開かれて大勢の参詣者で賑わいます。ぼたん園があり、「ぼたん寺」としても知られています。

・御朱印は庫裡にて観音霊場の書置のものを授与いただけました。御本尊御朱印の授与については不明です。

〔拝受御朱印〕

1.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第30番 聖観世音菩薩

■ 心王山 自心院 華蔵寺

武州路十二支本尊霊場会のWeb

深谷市横瀬1360

真言宗豊山派

御本尊:金剛界大日如来

司元別当:横瀬神社(深谷市横瀬)

札所:関東八十八箇所第87番、武州路十二支霊場 未(大日如来)

・寺伝によると、建久五年(1194年)新田義重公の三男、兼包公の開基、弘道上人の開山と伝わり、南北朝時代に祐遍和尚が中興、新田家代々の武運長久祈願の道場として知られています。

・大日堂に奉安される檜材寄木造りの胎蔵界大日如来(平安末期作)坐像は、義兼公守護仏と伝わり、大日堂とともに深谷市の有形文化財に指定されています。

・渋沢栄一翁との所縁がふかく、本堂左手には栄一翁お手植の赤松(二代目)があり、寺号額は栄一翁の揮毫とされています。

・10/10の「青天を衝け」の放送で、華蔵寺は栄一翁の生家である「中の家」の菩提寺として紹介されていました。華蔵寺併設の美術館では栄一翁揮毫の書が公開されています。 華蔵寺の御本尊「大日如来」や 華蔵寺が別当を勤めた「横瀬神社」などの揮毫が残り、栄一翁の神仏への信仰の篤さがうかがわれます。(→ こちら)

【写真 上(左)】 子爵澁澤榮一翁御手植の松(昭和二年(1927年)十一月二十二日)

【写真 下(右)】 澁澤榮一の落款がある寺号扁額

・山門、大日堂、薬師堂、毘沙門堂、閻魔堂、鐘楼門、心王殿と並び、伽藍は整っています。

・御朱印は庫裡にて直書のものを授与いただけました。

〔拝受御朱印〕

1.関東八十八箇所第87番 大日如来

2.武州路十二支霊場(未) 大日如来

■ 諏訪神社

埼玉県深谷市血洗島117

御祭神:建御名方命

旧社格:村社、旧血洗島村鎮守、神饌幣帛料供進神社

元別当:

授与所:拝殿前

・渋沢栄一翁の郷里の鎮守社です。詳細は、→こちら(血洗島 諏訪神社の御朱印)をご覧ください。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:諏訪神社 印刷

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2へつづく

【 BGM 】

■ LANI~HEAVENLY GARDEN~ - ANRI 杏里

■ プラネテス - 黒石ひとみ(Hitomi)

■ Mirai 未来 - kalafina

1:58~ 「少し優しい未来を~」のハーフディミニッシュ&転調絡みの展開が凄い!

さすがに梶浦由記さん

→ コード

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 奇跡の才能?... | ■ 安定の昭和... » |