いわむら城下町散策

木村邸を後にして

次に紹介するのが

紺屋「土佐屋」…

こんや(紺屋)…といっても…こんや(今夜)には行かずに、日中に訪ねましたが…(笑)

紺屋「土佐屋」は江戸時代、今から約260年前に染物業を営んでいた商家

平成11年4月に「工芸の館土佐屋」としてオープンしたとのことで…

ここも嬉しいことに…入場料、無料!!要はタダで…タダで民家の中を見学することができちゃう!!!

土佐屋は河合家の屋号で、元禄年間に現在地に移住し、4代目伊左衛門の時代(元文元年没・1736年)より染物業を営んだと伝えられる

健保年間(1213~18)には、鴨長明も寓居したと伝わる旧家だそう

主屋の中に入ると…一直線の「通り土間」

左側には「中の間」「仏間」「座敷」と続きます…

この奥が庭の眺められる座敷

これは、「中の間」…奥に2階に上がれる階段箪笥もみられますが、2階に上がることはできません…

紺屋「土佐屋」の解説は、この暖簾にて…

「おかって」…かまど…

この写真は中庭から、撮ったもので、手前は「座敷」そして「仏間」…奥が「中の間」

これは、中庭から撮った主屋の写真

さて、主屋と土蔵の間…中庭には

ここも「木村邸」と同様

「天正疎水」が設けられていました…

もう…使われない…井戸もありました…

離れ座敷には、機織り機が展示

これは「染工場」

ここでは、パネル展示と照らし合わせれば…藍染めの行程を学ぶことができる…

染壺や火壺が11基据えてあるようで

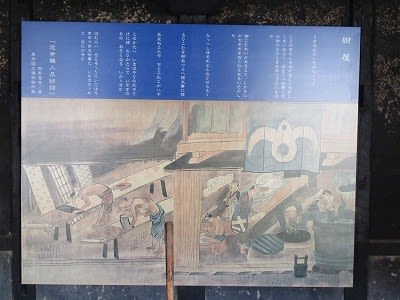

当時の様子が伝わってくる図…

愛染工場全景の解説

「あい」の種類もイロイロあるんだ…

「エロス(情欲的な愛)」「フィリア(深い友情)」「ルダス(遊びとゲームの愛)」「アガペー(無償の愛)」「プラグマ(永続的な愛)」「フィラウティア(自己愛)」「ストルゲー(家族愛)」「マニア(偏執的な愛)」

…といった「あい」ではなくて

藍染の工程

帰り道のときの…主屋の一直線の「通り土間」

この辺で「土佐屋」を後にしたとさ(土佐)…(笑)

続いて紹介するは

「浅見屋」

浅見家は幕末三代にわたって大庄屋を務め、岩村藩の政治、財政に盡力したそうで、先祖は松平家乗が慶長6年に上州那和から岩村城主として転封したとき、御用達職として共に岩村に来たとのこと

八代、政意のとき大庄屋兼問屋職となり、九代、為俊のとき苗字帯刀を許され、浅見家は岩村藩が宝暦9年(1759年)に郡上騒動による郡上八幡城請取の役を命じられた時に軍用金を調達したり、領下の困窮者に籾米を施したり、江戸藩邸の類焼に多額の金品を送るなど木村氏と共に岩村藩を支えたそうな…

あ、中には入れません!!

外から眺めるだけ…風が冷たくて

「あ、寒いや」…「あ、さむいや」…「あ、さみーや」…

「あ、さみや」…「浅見屋」…汗

壁時計にインパクトあり…

これは、ほっとけぃません!!(ほっとけません!)

写真をパシャリ!!

ちゃんと、時間もあってる…

「壁時計のある家」

そして、土佐家と道を挟んで…

そこも、タダ…タダ…私の大好きな無料で…見学できちゃう

「勝川家」

正式名称は「江戸城下町の館 勝川家」

「勝川家」は屋号を「松屋」といい、江戸末期の町屋住宅

古くから豪商として知られ岩村藩の木材や年貢米などを取り仕切り、特に江戸時代末期から隆盛したとされ、藩の財政にも大きく貢献したとか

ここも嬉しいことに…入場料、無料!!要はタダで…タダで町屋の中を見学することができちゃう!!!

主屋…

階段箪笥

中庭を挟んで「離れ」の部屋があります…

主屋を囲む廊下

「廊下」があるからと言っても、まだ帰りませんよ!!

「かえ廊下?」(帰ろうか?)…まだ帰りません!!

中庭の奥には「離れ」の空間

「離れ」は書院風

主屋と離れを結ぶ廊下…

ガラスが歪んだ戦前のガラスで、実に趣が感じられます

「離れ」から主屋を挟む中庭

「離れ」を囲むように廊下がありまして…

「廊下」があるからと言っても、まだ帰りませんよ!!

「かえ廊下?」(帰ろうか?)…まだ帰りません!!

「離れ」の片隅には

「水琴窟」

水を掛ければ、まさに癒しの音色…澄んだ音色が心地よい…

この手前の足元の石に水を掛けるんです…

2階の「女子の部屋」にオジサンが行く!!

女子部屋を覗くオジサン…じゃなくて…女子部屋から覗くオジサン…

眺望は素晴らしいけど…日当たりも抜群だけど、3方が窓…女子なら着替えがしにくかったんじゃないかとは…正直なオジサンの感想…

カーテンって、いつから日本に入ってきたんだろう???

外にでて、これが「女子の部屋」

ほら、開放感いっぱい!!

中庭には井戸

土蔵

岩村城郭の払い下げを譲り受けた土蔵のようで…

きっと岩村城の関係者から

「どうぞどぞうどうぞ」と譲り受けたに違いない???

入り口の裏手には、地元の、小、中学生のポスターの作品展示が

さてさて、ここに入館したときには気づかなかったけど

入り口近くに

粘土で作られた「温泉旅館」のミニチュアが…

「温泉旅館」の左側のカップルは、どことなく別れ話をしているようにも思えるんですけど…男性の表情の浮かないこと…

二人の関係は…水に…いや温泉だけに…お湯に流して…なんて女性に言われたりして

「オンセントラべル」での別れの原因は「キンセン(金銭)トラブル」???

階段箪笥に上りたくなる子供の気持ちわかりますなあ…

この後転げ落ちて、大泣きしてる子供が目に浮かぶようです…

ガキと比べるとカキがデカすぎるー!!

二人の関係は…水に…いや温泉だけに…お湯に流して…なんてことにならないといいけど…子供もいるんだから…

「オンセントラべル」で「キンセン(金銭)トラブル」が起きませんように!!

以上で「勝川屋」を後にして

「大黒屋」で、五平餅をば買って食べる!!

NHK連ドラ「半分、青い」の影響で岩村城下町の「五平餅」は、食べておかないと…といった気にさせられる…(笑)

ここは「半分、青い」でみた「五平餅」とは違って、団子型…

五平餅になりたい??とは思わないけど…五平餅は食べておきたい!!

その場で、焼いてくれて…はい、口の中で、とろけていくような美味しさでした…

さてさて、岩村駅の方へ向かって歩き

岩村名物「水半漬物販売店」の前の桝形地形、岩村町の中心場所には

「高札場」(復元)と

庚申堂

岩村藩主松平乗寿公が城下町守護のため、建立したのが始まりだとか…

左から城下町行者八兵衛が「仏門に入り仏道を成就した」記念碑

そして、くっつくようにその横のものは、名号碑の下半分「弥陀仏」が割られて敷石に伏せこまれているもの

背の高い石碑は、阿弥陀三尊文字塔

地蔵菩薩

一番右は名号碑、称念するもの、必ず極楽往生するそうな

さてさて、ここから駅に向かう通りは

「ふくろう商店街」なんだけど…

一旦、この岩村城下町の本筋から離れて

「岩村藩鉄砲鍛冶加納家」へと…

加納伝左衛門包房が、1831(天保2)年ごろから当時の6代岩村藩主松平乗保の命で鉄砲鍛冶を始めたそうな…

加納家は、初代加納伝左衛門包房から5代睦久まで続いた鉄砲鍛冶の家…

藩政時代に火縄銃などの武器の製造をしていたのがこの加納家

鍛冶は、初代から3代竹治まで行ってたそうで…

ここも嬉しいことに私の大好きなタダ…タダ…無料です…

さてさて、火縄銃の展示…

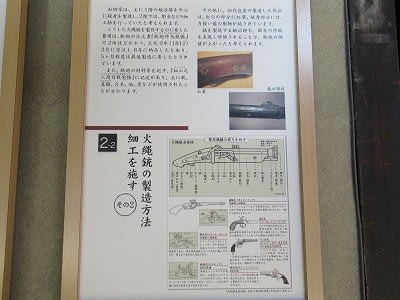

まずは、その歴史から教えてくれる解説パネル

火縄銃の製造方法…みても、造りたいとは思わないけど…きっと火縄銃マニアならタマラナイ解説パネル

御覧のよーに実物も…もちろん、触れることはできず…ショーケース越しに眺めるだけですが…

「岩村藩鉄砲鍛冶加納家」の館内の解説

加納家歴代当主

江戸時代の岩村藩主たち

重要伝統的建造物群保存地区の町並み

加納家のある新道…などが記された丁寧な解説パネル

もともと鍛冶場だったところに、このような展示がされてまして…

きっとここで「バカチカラ」がいかんなく発揮されたことでしょう??

さてさて

鍛冶屋と言っても、住まいも重ねてますから…

奥の庭には

土蔵と

その手前には井戸

ここには、五右衛門風呂…

私、むかーし、五右衛門風呂の入り方を知らなくて…風呂の蓋だと思って、浮かんでいる蓋をとって入ってみれば…素っ裸の中、熱くて、全力ジャンプをして、風呂から飛び出して冷水で足を冷やした思い出があります…

もう、この辺で、今回のブログは終わろうかのう…

かのうならば、明日も、続きを読みにきてね!!

どうか「NO(ノー)!!」と言わないでね…

続く…

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます