千駄木は動坂下へ向かう路です。

「ふくの湯」準備中です。

見上げるマンション併設の銭湯です。

こちらがボイラーでしょうか?

風が雲を払拭した冬空です。

千駄木は動坂下へ向かう路です。

「ふくの湯」準備中です。

見上げるマンション併設の銭湯です。

こちらがボイラーでしょうか?

風が雲を払拭した冬空です。

蕎麦好きです。いつも食べるのはせいろです。ホントの蕎麦の味が分かります。もう20年通っているので、黙って座ればせいろの大盛りが出てきます。今日も黙って座ってたら、これが出てきました。

初めてです。蕎麦の盛り合わせ、味比べです。粋なことをやりますね。こんなメニューありません。店のサービスです。左が深山で、右が福井の蕎麦です。普段は深山を使っていますが、10年くらい前まで使っていた福井産が入ったので、こんな盛り付けをしたとのことです。深山は緑がかっていて少しモッチリ感があります。甘さは、甲乙付け難い。店自慢のツユとの相性は、若干福井に分がある。

こんな贅沢な昼食でした。

靖国通りを金華通りに入った所です。今日は家内と一緒です。並びました。初めての店に一人では心細いもの・・・。

約30分が経過しました。目的地まで半分くらい進んだでしょうか?

12時になりました。

振り返ってみます。末尾は靖国通りまで伸びています。陽射しはあっても気温は低いです。

日陰は寒いです。店員がメニューを渡しています。早く我々も貰いたいな。

我々のところにもメニューが来ました。

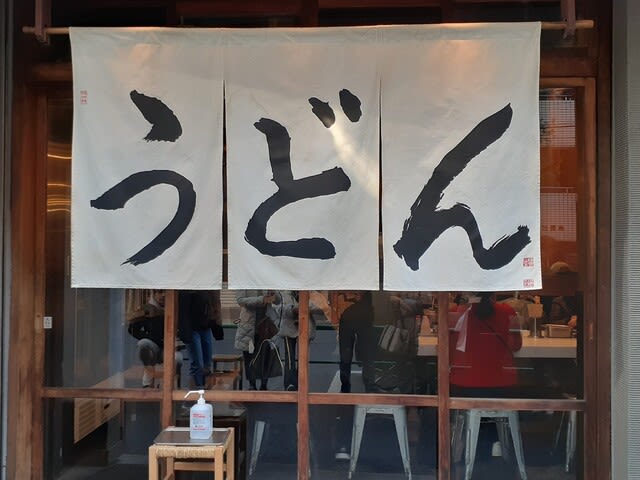

「釜玉うどん」中盛りと「かしわ天」にしましょう。千円弱です。これは帰省時によく食べるメニューでもあります。値段は田舎の倍です。味が楽しみです。

並んで1時間が経過しました。もうすぐです。

玄関前の椅子に腰掛けます。椅子は2つしかありません。従って皆んな1時間立って待つのは覚悟のうえでしょうね。

椅子に座ったらすぐに呼ばれました。けっこう客の回転は早いです。まあ、啜り込むだけですもの。

・・・退出しました。普段食レポをしないので写真撮り忘れました。見た目は、店名が意識しているであろう、香川県の一般的なうどんと一緒です。味は、不味くはないです。が、香川県のうどんとは違います。美味しい!という味ではありません。香川県は、いや四国は何処のうどん屋でも美味しいですけど・・・。

行列を見ます。

凄いですね。全く短くなっていません。14時過ぎでも行列が残っている店です。

・・・やっぱり東京のうどんは四国の味ではありません。関西で食べる蕎麦が関東の美味しい蕎麦とは違うのと一緒です。四国のうどんをみんなに食べて貰いたいな。

降雪明けの眩い午後です。都内のバナーを見て、東京都美術館にやって来ました。

美術館はこうして、気が向いた時にふらりと入るのが好きです。

印象派がアメリカに伝播して、日本にも遅れて、黒田清輝たちが導入した経緯を紹介しながら作品を展示する企画展です。

当然作品は写せません。展示場の「写真可」だけ撮リました。

売店です。印象派は日本人に人気がありますね。会場も売店も混雑していました。

見終わって、少し疲れました。椅子に腰掛けて休みます。作品が沢山有りました。窓の外は少しまだ雪が残っています。

球体鏡の周りを子供がヨチヨチ走り回っています。

春の景色です。

随分永い工事でした。もうすぐ完成です。新しい「金華小学校」です。小学校らしくない建物です。

あ⁉ 横断歩道を渡ります。

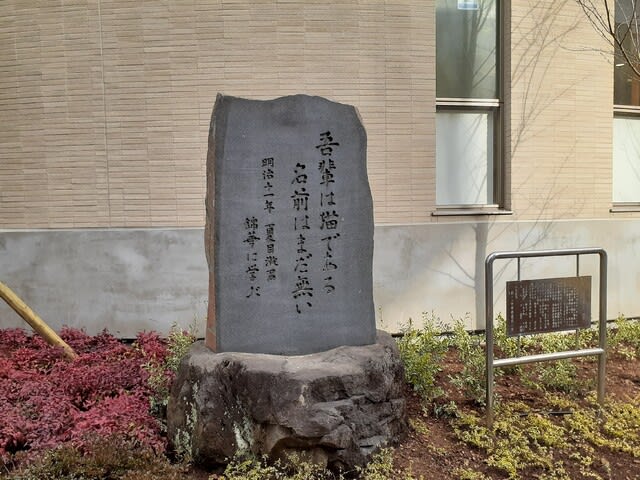

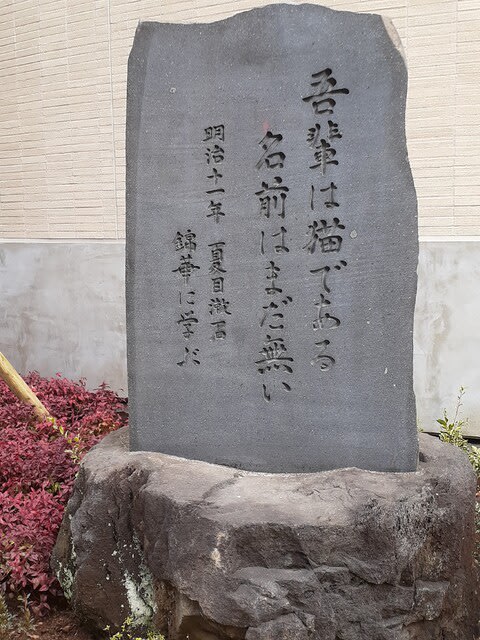

石碑が復帰しました。工事の間、何処かに疎開していた夏目漱石碑です。以前とは違う場所に戻りました。こちらがメイン通りの「金華通り」です。

「先輩 夏目漱石 略歴 慶應3年1月6日、牛込に生る。金之助と命名。市ヶ谷小学校に入学後、金華小学校に轉ず。同校卒業後一橋中学校に入り、同校卒業へずして退き、二松学舎に入りて漢学を学ぶ。(大正4年『新小説』より) 明治23年東京帝大に入学。正岡子規と交わり俳句と漢詩を作る。同28年、松山の中学校に赴任。同29年、熊本第五高等学校教授となる。同33年、ロンドンに入学。同36年、帰朝。東京帝大講師となり、英文学を講義。 同38年、処女作『吾輩は猫である』を発表。同40年、講師を辞し、朝日新聞社に入社。 大正5年12月9日逝去。50歳。

主な作品 ・坊ちゃん •草枕 •虞美人草 •三四郎 •それから •門 •心 •道草 •明暗 卒業記念 第一・4回卒業生一同 」

こうして書き留められると、凄い作家です。教科書に載ったこともあって、10代に上記の全てを読みました。全て心に残っていますが、高校生で読んだ「心」を印象深く覚えています。

校舎の西側猿楽通りの路地に行きます。

以前漱石碑が有った場所にはこの碑が坐しています。

校門にはまだ校名が出ていません。

背後の丘には明治大学です。

校門の右手には、午前10時から、午後2時過ぎても行列ができる「うどん丸香」です。

ちょいと気になっています。

残雪の谷中の路地です。いつもの築地塀がある路地に残雪ですが、陽射しは春の陽気です。

こちらからも眺めます。

加納院の路地です。

築地塀の路地です。

見上げる早春の空です。

オープン3日目の訪問でした。まだ来客は少ない、と思っていました。

「豊洲千客万来」を目的としてやって来ました。

1階に駐輪場が在ります。駐車場も在りますが、両方とも観光バス以外のスペースが小さいです。皆んなが知ったらすぐに満杯です。でも、ゆりかもめ(モノレール)市場前駅と直結です。東京は電車・バスが便利です。1階は混んでいそうなので、自転車を置いて2階に行きました。

・・・想像以上です。ここは「豊洲目抜き大通り」です。すし・うなぎなど、江戸の名物食を味わえる飲食店や土産物店が並びます。それにしても、東京人は群れるの、並ぶのが好きですねえ!寂しがり屋で好奇心が旺盛なんでしょうね。

こうなるだろうと、私達は食事を済ませて来ました。既に14時過ぎです。でも店頭に並んでいます。

押すな押すなの混雑です。アジア系の外国人も多いです。

「時の鐘」です。食楽棟のランドマークです。その下の「江戸前広場」では、定期的にイベントが開催されます。「豊洲目抜き大通り」の中央部に在ります。

「豊洲目抜き大通り」の散策を続けます。

東京らしさの代表的な店です。

テリー伊藤さんの実家だったと思います。

店の中廊下は「目利き横丁」です。仲卸が目利きした新鮮な旬の食材や珍味を、食べ歩きやカウンターで楽しめます。何処も人で一杯です。今日は、食べ歩きはムリでしょう。

南隣は「豊洲市場」です。

北隣は「万菜倶楽部」(?)です。こちらんは「展望風呂」や「展望足湯庭園」があります。お湯に入りながら、東京湾と都心のビル群を眺められる名所になる予定です。

こんな所です。

・・・もう行かないと思います。

早稲田の街を走っていたら、こんな建物に遭遇しました。なんじゃコレ⁉ 自転車を止めました。

ガウディか?

上層階はマンションみたいです。

1階のここはギャラリーのようです。

こちらが玄関のようですが、入る勇気はありません。

ガウディだよこれは!

「城の樹」と書いています。建物の名前か?

向こう正面に早稲田大学が在ります。帰宅して調べてみました。早稲田大学を卒業した梵寿綱氏の設計で、「早稲田のガウディ」って呼ばれているそうです。この建物は25年以上前に建築されたそうです。

まさにガウディって呼ばれているんですね。

ちょっと離れて見ます。東京でも違和感があります。

今まで何で気が付かなかったのだろう?東京の街は奥が深いです。

みぞれ混じりの天候です。「中止にしよう」、なんて者は誰も居ません。年に1度の大会です。

スタート位置です。

先ず中・高生がスタートします。

続いて、シニア(中年〜後期高齢者まで)が位置に付きます。

「どけ退け」!とひしめき合ってスタートしました。いい大人でも競争が好きです。

後ろは、参加することに意義を見出している一団です。総勢60数艇の参加です。約10kmの競漕です。

見送ります。東京は運河が発達しています。このような大会が開催できます。

途中の橋上から応援します。

この辺はオリンピック精神組です。

スカイツリーが雨で霞んでいます。最終漕者です。初参加です。それでも、「皆んなに離されて悔しい」と言っていました。闘争精神は幾つになっても大事です。病気との戦いにも役立ちます。

3人転覆しましたが怪我なく(凍える冷たさでしょうが)大会を終えることができました。私? こ、腰が・・・。

江戸川土手です。

<現場>

現在の江戸川は改修工事が為されて、石垣が殆ど無くなりました。

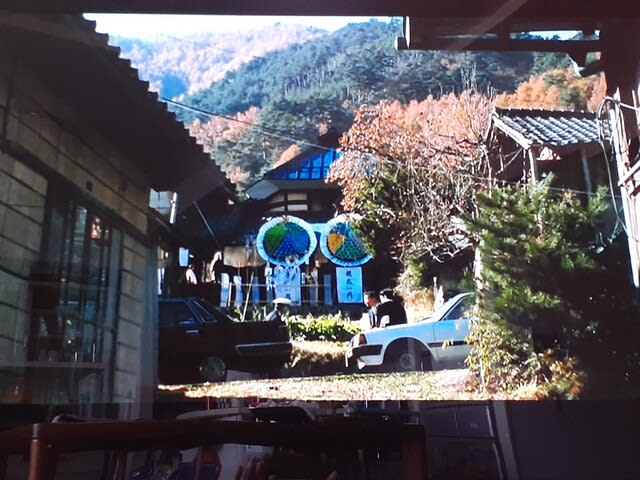

石段に座って語らうゲスト(三田寛子)と寅次郎のお陰で知り合ったボーイフレンド。

<現場>

現在も石垣があるのは2つの給水塔の間だけです。撮影もここら辺だと思います。この映画の映像は、いつも柴又から真っ直ぐ江戸川に突き当たった場所でなく、ちょっと上流側のこの辺です。

江戸川土手で語らう満男と寅次郎。

<現場>

河川敷のトイレが今も在ります。

<現場>

この頃、満男は寅次郎に憧れていて、尊敬の念を抱いています。そして進学に悩んでいます。満男が質問します。「伯父さん、人間は何のために勉強するの?」「そういう難しいことは聞くなって言ったろう」と言いながら、寅次郎が答えます。「俺みたいに勉強していない奴は、振ったサイコロの目で決めるとかその時の気分で決めるよりしょうがないけど、勉強した奴は自分の頭で、キチンと筋道を立てて、はて、こういう時はどうしたらいいかなと考えることができるんだ。だからみんな大学行くんじゃないか」・・・中学中退の寅次郎が、大学受験に迷える、甥っ子に対する名台詞です。

<現場>

ところで、マドンナと知り合ったきっかけになったお婆ちゃんが死んで、葬儀のシーンです。そういえば、昔の田舎の葬儀はこんな紙製の大きな花輪を家の前に飾って弔いました。

そんな事を思い出したら、祖父母の葬儀風景が蘇りました。

とうとうマドンナが柴又にやって来ます。

<現場>

右の茶色のビルがそのまま残っています。

柴又駅前です。

<現場>

駅前は再開発で小綺麗になりました。タリーズコーヒーなんかが在ったりします。

源ちゃんが出迎えをさせられています。とらやの従業員も一緒です。

<現場>

再開発で周囲の店舗に面影がありません。寅次郎像が立って、その後さくら像が立ちました。唯一、とらやの従業員の背後に、銅葺きの屋根が残っています。

帝釈天にお参りします。

<現場>

源ちゃんが掃除をサボって黄昏れています。

<現場>

帝釈天は今でも全く変わっていません。

この後、若者は江戸川へ行きます。

冬景色の「雑司が谷旧宣教師館」です。桜と奥のケヤキも冬の姿です。

いつものように庭を歩きます。丸いものがあったので見上げました。

真っ青な冬空に、ハクモクレンが芽吹いています!

外からも眺めます。

今年は早く咲くのではなかろうか?春は彼方此方の花見で忙しくなります。ワクワクします。気が早すぎか。

櫓がそびえています。見辛いですが、左下に、もう早咲きの桜が咲いています。後ろに、首都高速中央環状線が走っています。櫓の右に立っているのは、水門の遺跡です。ここは水門遺跡を中心にした公園です。江戸川区は史跡に桜の公園を造りました。

櫓の背後は「新川」です。徳川家康が関東移封になったとき、江戸の造営の為に、新しく造った運河です。下総国行徳から、塩を江戸に運ぶことを主な目的としました。

櫓の前に移動しました。中川です。その向こう、荒川を越えて、小名木川を通じて日本橋に繋がっていました。

当時は番所が在ったと思いますが、現在は、「東京湾岸警察署 中川水上派出所」が在ります。

中川に専有の桟橋が有って、監視艇が横付けされています。今でも川の守りが置かれています。

派出所の正面、土手の階段を降りた所に桟橋が有ります。

公園を振り返ります。左に水門遺跡、右に櫓、その間に新川が見えます。ここには今でも「新川西水門」が有って、中川からの逆流を防ぐ等新川の水量を調整して、海抜ゼロメートル地帯を守っています。

再び中川を見ます。往時、行徳からやって来て、水門を抜け江戸へ向かう船は、ここで湾になっていた中川を横切ります。荒川は大正15年にできた放水路です。従って、当時は海に近い水っぽい荒野でした。ここが、小名木川を介して江戸と通じていたのです。

現在でも稼働しつつ史跡を残して、往時を偲ばさせる場所なのです。

サラリーマンが繰り出す前にと、早めに集合して1軒で帰ります。ニュー新橋ビルの地下です。

新橋駅前です。変わらないネオンサインです。今はLEDサインですね。井川遥さんは「新橋で今夜、角ハイボール」です。

こんなにキラキラ明るい場所は久しぶりに歩きました。

まだ8時過ぎです。駅前は閑散としています。この時間の多くのサラリーマンはみんな酒場に居ます。少し酔客が機嫌良く歩いています。2次会へ向かうのでしょうか?

この時間になると、待合せの名所「SL前」も人は疎らです。その前を女性が繁華街に向かって走っています。集合時間に遅れたのでしょうか?

右端に、「ハッスルスタート!朝イチ」の文字が現れました。流石はサラリーマンの街らしいコピーです。

さて、10数年ぶりに会った先輩ともここでお別れです。

また会いましょう。お互い呑めるうちに。